“互联网+”背景下“珠三角”制造业的发展困境与转型策略

2015-08-10段淳林闫济民

段淳林,闫济民

(华南理工大学 新闻与传播学院,广州510006)

中国经济发展已进入新的变革时期,“互联网+”战略为数字化时代的制造业转型、升级提供了新的发展目标和方向。目前,中国制造业规模居世界第一位,其中,“珠三角”制造业的规模又在全国居于领先地位,如此巨大的战略升级挑战将最早降临到广东。对于“珠三角”制造业来说,实现制造业的数字化转型是产业优化升级、突破困境的关键举措,对于推动制造向创造转变、速度向质量转变、产品向品牌转变具有重大意义。

一、问题的提出

“互联网+”战略的提出是中国政府对经济发展,乃至社会发展趋势的预判,学界和业界也都从理论和现实意义的角度对“互联网+”的影响进行了探索,但对“互联网+”的理解却众说纷纭,缺乏统一的说法。从表面上来看,“互联网+制造行业”或“制造行业+互联网”并无二致,实则却相去甚远。前者的主体是“互联网”,而对象是“制造行业”,其含义是互联网作为一个归拢资源或整合资源的平台,将现有的制造行业资源收归其下,产生新的商业模式;后者的主体是“制造行业”,对象是“互联网”,其含义是制造行业基于原产业的升级换代,将现有的、未来的线上线下资源链条整合。因此,这也对制造行业的持续发展能力提出了更高的要求和新的技术立足点。

1.技术的创新和升级。随着“互联网+”政策的深入实施,中国政府进一步提出了《中国制造2025》的规划布局,需要完成中国“工业4.0”的跨越,即中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。从本质上来看,“工业4.0”革命是指生产制造与互联网的智能化融合,其核心是通过互联网技术实现产品和服务的双信息管理,同时也是“互联网+”时代的技术精髓。反观中国制造业发展,既面临着核心技术和产业基础薄弱等问题,也缺乏互联网信息技术基础和信息管理人才,更无法形成以数据网络统筹产品与服务的生产模式。这不仅制约着中国制造业的生产模式和运营效率,对中国制造业的持续发展能力也产生了极大冲击。

2.产品品牌化意识增强。对“珠三角”地区来说,实现制造业企业的转型不仅需要技术基础的升级和发展,更要在经济基础发生变化时,实现上层建筑与之统筹和协调发展,这也是传统制造业战略升级的意义所在。传统意义上的制造业企业更注重产品生产和定价低廉,但互联网瓦解了线下实体经济的经营优势和价格优势,这就迫使制造业企业要坚持名牌带动、以质取胜的发展战略。只有重视数字化时代下传统制造业的品牌战略升级,才能更好地带动制造业技术、产品、服务的全面发展,才能实现传统制造业的升级转型。

3.销售渠道和传播渠道的升级。尼葛洛庞帝曾预言:“在数字化世界里,无论你身处哪个行业,你的公司终将化身为数字公司。”在移动互联网时代,通信技术、计算机技术等不断发展,消费者的生活空间发生了空间位移,制造业企业面临的市场环境和传播环境迥异于前,原有的商业模式和业务逻辑被颠覆,衍生出了新的传播方式和商业模式[1]。原有的单一线下渠道已经无法满足市场的需求和消费者的消费习惯,电子商务和数字营销成为制造业企业新兴的增长点,这就要求企业必须具备强互联网思维和互联网技术能力,以实现线上营销与线下铺货的结合,并由此搭建一个完整的立体化营销模式和渠道体系。

4.服务化制造的出现。制造业服务化是伴随着“互联网+”的发展而兴起的,这是企业在数字化时代的一次转型,意味着企业需要将自身发展与服务角色相结合。正如陈刚教授在《关键时刻战略——激活大数据营销》一书中论述的一样:“企业与生活者在数字生活空间中的相遇,推动企业与生活者进行一对一的互动沟通,为生活者提供充分个性化的产品。这种形态类似于服务业的营销。也就是说,企业不再是传统意义上做好规划、研发产品,然后营销推广、大量售卖;在数字生活空间中快速地获取生活者的需求,根据需求快速地反应,邀请生活者参与到产品的研发过程,不断升级产品或产业,满足他们的需求甚至超越其需求。”[2]可以说,中国的制造业企业不仅需要提升市场营销,也需要使其产品具备服务精髓。

二、发展困境:“互联网+”时代“珠三角”制造业的阻碍

目前,“互联网+”时代的转型升级是企业研究中的一个热点问题。学界和业界较多地将行业特殊性置于一隅,而只从互联网对行业内在驱动力的培育和延展性上关注企业的发展问题,这不仅容易激发行业利润发展空间的趋薄,也会诱使盲目跟风者的水土不服,以致竞争力和发展潜力下降。当下,受冲击最大的是中国传统制造行业,而以轻工业领先的“珠三角”地区,由于资源和环境约束不断强化、需求疲软、产能过剩、劳动力等生产要素成本不断上升等,同样受到了前所未有的挑战和冲击。具体来说,主要表现在以下几个方面:

1.制造业内在的技术创新不足。无论是什么行业,技术都是一个企业保持成长的原动力。但“珠三角”地区制造业乃至中国制造业的发展都受制于外部技术,对外依赖程度较高,是建立在沙滩上的没有自主技术、品牌支撑的“加工工厂”。从微观上来看,“珠三角”制造型企业只是处于高端市场的“代加工企业”,以劳动力为核心优势,形成了“两头在外”“三来一补”的生产模式[3]。但随着国外企业的突然撤厂,大量的资金来源被切断,“珠三角”地区的制造业再次面临着发展困境,尤其是在受到互联网经济的影响下,作为全国规模第一的“珠三角”制造业,其内在原动力不足的问题被无限放大。从本质上来看,“互联网+”是一种新型经济形态的代表,然而在互联网经济形态中,除了一些高科技制造的企业外,“珠三角”的其他企业都表现出自身创造力不足、无法与互联网经济相适应的弊端。如纺织服装业、木具制造业等仍固守传统产业生态圈,以上下游供给链为导向,而没有形成产业链的横向延伸。很明显,“珠三角”相当一部分企业囿于自身内部创新力不足,根本无法向数字化转型。

2.未形成“互联网+制造业”的产业生态圈。在“珠三角”地区,以互联网为核心的新型经济孕育了一批高新技术的制造企业,如华为、格力等公司。根据广东省工业统计年鉴显示,2013 年,广东省制造业分行业增长值排名最高的是计算机、通信和其他电子设备制造业,高达5 743 亿元,相较于2012 年的增长速率为9.9%。显然,“珠三角”地区的制造业企业已开始寻求新的出路,向高科技领域转型。但由于“珠三角”制造业的产业发展体系早已成型,即以轻型工业为主,重型工业和高科技产业协调发展,如深圳、东莞等东岸城市形成了高科技产业群,而广州、中山、珠海等西岸城市形成了电器、能源聚集区,如此,面对以“互联网+传统制造业”为主的数字转型发展浪潮的冲击,“珠三角”地区高科技企业工业值仍处于平衡且偏下的占比分布(占总制造业的26%),究其原因是各企业的转型发展会受到地区行业结构的影响,只重视表面的运营,缺乏突破既定产业生态圈的勇气,难以形成以互联网为核心的内在盈利模式和运作模式,从而导致企业数字化转型裹足不前。

3.产品品牌化发展进程落后。在中国,缺乏品牌意识一直是制造型企业的通病,尤其在“珠三角”地区,制造业占全部工业值的绝大多数,难免会出现轻视企业长远发展而重近期利润的现象。微笑曲线理论认为,提高研发能力和创建强大的品牌是提升制造业企业产业链附加值的关键因素,也是实现传统产业链中成本控制和市场销售的重要手段。反观中国“珠三角”地区的制造业企业已形成的既定业务发展模式,大都重视产品的生产而轻视品牌的建设。现阶段,“珠三角”制造业中的大部分企业虽已取得广泛的美誉度,如格力、美的等。但在“互联网+”的冲击下,其商业模式被颠覆,经营范围被扩大,无法触及新兴的领域,被迫转变品牌战略规划,以致产品线布局和公司品牌系统相抵触,原本强大的品牌资本被稀释,并陷入消费者认知、品牌建设与产品布局的三方博弈之中。

4.缺乏与消费者直接沟通的渠道。在互联网时代,消费渠道和营销渠道日趋数字化,消费者的地位逐渐被提升,自下而上的倒逼成为驱动中国制造业的发展趋势,但“珠三角”地区的制造业企业以中小企业居多,大部分仍保持着高姿态,没有形成与消费者沟通的互联网营销渠道和传播渠道。大部分企业仍采用传统的线下广告、公关、活动等手段,没有意识到新媒体对顾客消费观念的影响和塑造效果。

三、发展路径:“珠三角”制造业企业的转型策略

企业再定位需要将企业自身的发展路径与时代背景或发展阶段相吻合,但“互联网+”时代的企业再定位则需要厘清互联网与传统行业的关系。“珠三角”制造业企业再定位的前提是传统制造业,而互联网只是对产业升级的手段和方式,其转型策略有三种选择,具体如下:

1.互联网+技术产品:企业品牌向高端多元化发展。建立分市场品牌一直以来都是企业多元化发展的重要战略之一,这既是中国制造业产业升级和调整的客观需要,也是互联网经济时代企业多元化发展的必然要求。其未来的发展方向应该是一个全球化的网络互动平台,以互联网和信息技术为基础,生产要素和资源要素整合更加方便快捷,互联网深度嵌入各个环节,纵向和横向的各个模块被打通,在智能化终端平台上搭建各个要素市场,最终形成若干智能生态系统,这需要品牌战略的统筹规划。具体可从两方面来实现:一是以推进传统品牌转型升级为重点,统筹国家战略政策和财政资金的支持,加快公司核心竞争力的建设,以及产品创新、技术创新和商业模式创新等,改变以往引进再创新的技术开发模式,不断提升现有品牌价值的附加值,实现企业从OEM 模式向OBM 模式的转变。如在“珠三角”电器制造领域,格力公司选择以空调为突破口,通过核心技术的研发,2014 年营业总收入突破1 400亿元,成为具有国际竞争力的家用电器品牌。二是面对“互联网+”的冲击,企业需要以发展蓝海战略为主,以公司品牌为背书,加快公司商业模式的创新,以副品牌或子品牌占领不同领域的市场,实施企业多元化发展战略。如华为公司以“华为”品牌进行背书,拓展开发了荣耀等多子品牌,并利用不同的子品牌占领不同的市场。当然在实施过程中,容易导致子品牌与主品牌之间关系混乱等问题,这需要企业家具备清晰的品牌建设意识,厘清公司品牌价值与市场的关系,在不同的市场坚持不同的品牌,以品牌高地效应带动公司的发展。

2.互联网+智能技术:产业链向智能系统化发展。在互联网时代,制造业企业的营销传播实现了网络化转型,企业商品也可以进行智能化搜索,面对如此巨大的网络销售环境,中国“珠三角”地区的制造业企业需要进行技术主导经营的战略转型,以实现从机器智能向系统智能的转型发展。以往制造业企业的发展主要依赖于消费市场的拓展,但现阶段需要提升两方面的能力:一是在关注大数据的基础上实现产业链末端的转化率,相较于其他工业类别,“珠三角”制造业企业需要直接面对消费者,这就需要企业从消费者的需求着手,运用大数据对消费数据进行虚拟模仿,预判消费者的消费倾向,从而不断优化产品产业链,实现公司技术投入与产出的正比例增长;二是发挥互联网的整合资源能力,拓展品牌接触点。时至今日,制造业企业的产品流向一直是终端消费者,但实现两者沟通的方式却不断变化,也涌现了大量的新兴媒介与线下实现手段相结合,提高了企业的营销效率。

3.互联网+高端人才:地区人才的优势互补。“优势互补”战略是指企业与科研机构、高等院校之间的联合创新行为,是以科研机构、高等院校的科技成果通过企业的生产活动转化为生产力,实现产业化道路[4]。在互联网时代,“珠三角”地区制造业企业转型需要转变原有的劳动密集型发展模式,发展成高技术人才的聚集地,完善人才培养和引进系统,一是需要与本地高校结合,联合培养高技术人才,并通过已有企业资源,建立全面稳定的人才基地[5];二是制定优秀人才引进的优惠政策,根据企业的发展需求设定不同的人才标准,主要是以互联网技术为主的复合型人才。如深圳市政府对高科技产业发展的扶持措施主要是通过人才引进而实施的。

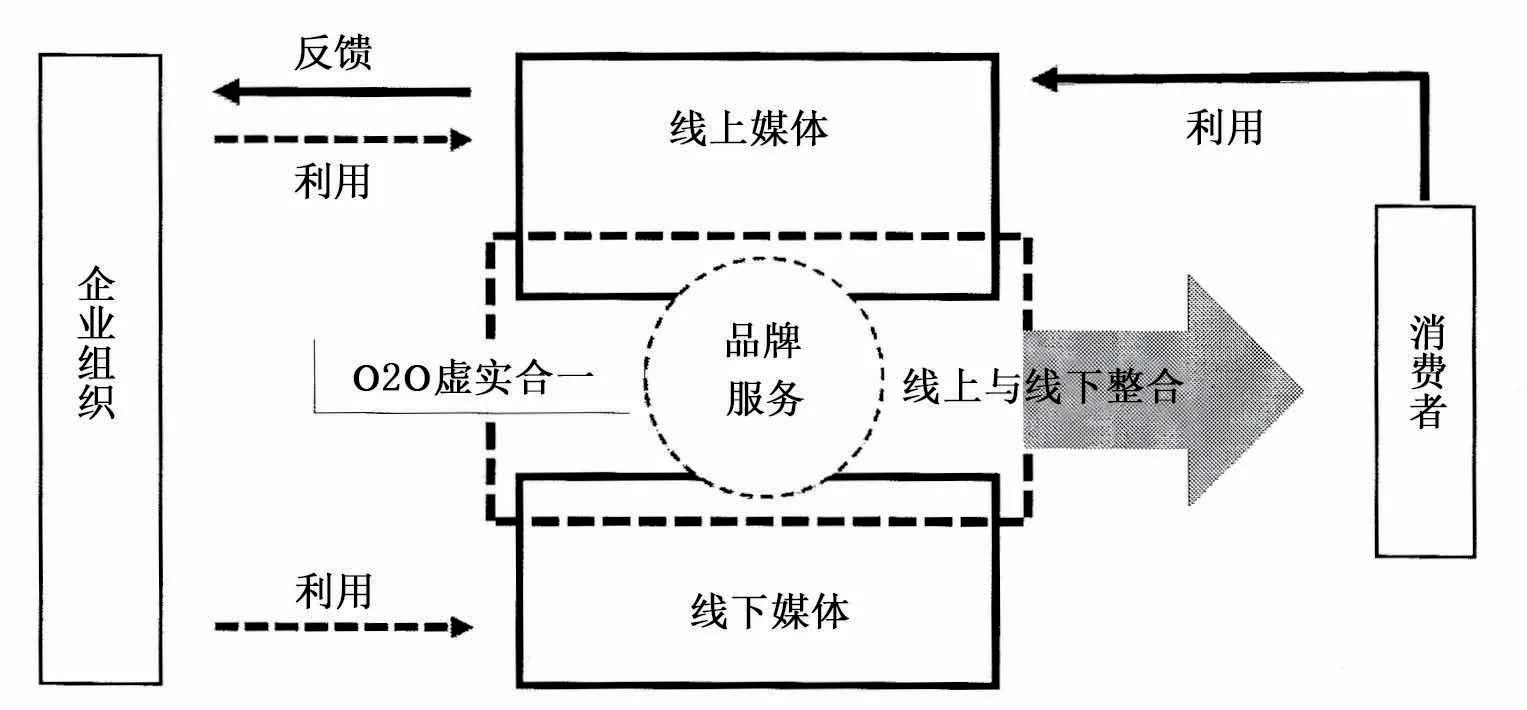

4.互联网+消费者:制造业产业链中心向消费者倾斜。在互联网时代,消费者选择购买的渠道增加,线下营销已经无法满足消费者的需求,因此,制造业企业的生产方式需要从传统的生产者为中心向消费者为中心转变,形成新型的生产模式(如下图所示),这也是由互联网内在的特质所决定的。互联网经济主张消费者中心化,更加贴近消费者的需求,这需要制造业企业做到以下几点:一是做到柔性生产与个性化定制的结合,从消费者的需求角度挖掘潜在的赢利点和机遇点;二是通过线上服务与线下流通的方式进行动态调配,避免资源浪费。

图 “互联网+”背景下制造业企业生产链

5.互联网+服务:推动企业向新型服务化转型。制造业企业的服务化是对传统生产方式的颠覆,其生产核心是消费者,终端的产出是“品牌+服务”,但对于现阶段“珠三角”地区中小企业居多的发展现状,实现服务化转型需要抓住以下几条路径:一是提升产品设计、产品体验等服务,实现产品功能的扩大化;二是提高产品集群化发展,形成统一集成服务,强化单一产品的服务;三是通过数字信息系统,实现产品服务与消费者需求的紧密结合;四是完善产品链衍生的其他服务,提高制造业企业的整体形象,向高端化服务转型。

产业升级一直是中国经济发展过程中的重大战略问题[3],尤其在“珠三角”地区,作为改革开发的前沿阵地,其制造业发展模式的形成具有明显的特殊性,在互联网经济的冲击和影响下,整个产业的优化升级也是未来发展的必然趋势。我们必须认识到任何企业的发展转型都不是一蹴而就的,而是一个长期的、动态的、反复的发展过程,必然面临着时代背景的更迭与创新型经济模式的挑战。这就要求我们必须正确处理好外部环境与内部发展的关系,把握好国家战略导向和市场转型机遇,推动制造向创造转变、产品向品牌转变。

[1] 潘洪亮.数字时代的企业服务化转型初探[J].广告大观:理论版,2014,(6):88.

[2] 陈刚,李丛杉. 关键时刻战略:激活大数据营销[M].北京:中信出版社,2014.

[3] 段淳林.全球化背景下产业集群升级模式创新研究[J].福建论坛,2008,(12):19.

[4] 江涛,等. 试述我国企业技术引进的现状及应对策略[J].科技创业月刊,2005,(12):88 -89.

[5] 沈洪昌.产业集群化背景下高技能人才的培养策略研究[J].教育与职业,2007,(24).