基于管理学视角的国企高管腐败治理研究

2015-07-28李培林

李培林

摘要:国有企业是我国国民经济的重要支柱。在经济转轨时期,部分国企高管腐败问题凸显,成为进一步深化国有企业改革面临的严峻挑战。导致国企高管腐败的诱发因素是多方面的,重点可以从放权改革与内部人控制、政企关系与高管任命制、公司治理结构及内外部监督制衡机制、高管个人的主观认知等四个方面进行分析理解。解决国企高管腐败问题,应从理顺产权关系依法监管、健全有效制衡的法人治理结构、完善内外部监督机制等方面入手,积极推进预防和惩治国企高管腐败体系建设,推动制度建设与道德教育的有效融合,发挥立体防御的功能,达到既能抑制高管的腐败动机又能消除腐败的机会,力争从源头上遏制国企高管腐败。

关键词:管理学视角;国企高管;腐败治理

中图分类号:F272.9文献标识码:A文章编号:1003-0751(2015)07-0027-05

国有企业是我国国民经济的重要支柱,国有企业的发展显著增强了我国的经济实力和国际竞争力,为我国经济持续健康发展提供了有力支撑。在经济转型时期,部分国企高管腐败现象已成为进一步深化国企改革面临的严峻挑战。党的十八大以来,中铁刘志军、中石油蒋洁敏、廖永远、华润宋林、一汽徐建一、中粮宫明程等因腐败和违纪问题相继被查处,部分国企高管的腐败问题已成为腐败的重灾区。目前学界对于政府官员腐败问题的研究比较多,但是对国企高管腐败问题研究,尤其从管理学视角进行的研究尚不够充分,本文主要从放权改革和公司治理等管理学视角探讨我国国企高管腐败的成因及防治问题。

一、国企高管腐败的内涵与现状

1.国企高管腐败的内涵

学界对于腐败的概念目前尚无统一的定义。1977年外国腐败行为法案引进到美国之前,“腐败”通常被界定为“滥用公权”。透明国际组织(2013)将“腐败”定义为“为了私利而滥用公权”。从法律视角分析,腐败指政府公职人员违犯法律规定实施的贪污、贿赂等犯罪行为。从经济学视角分析,腐败指“置规则于不顾,利用公共权力谋求个人私利的行为”,“使用公共权力或公共资源以牟取私人利益”,腐败的实质是“以权谋私”。

随着公司治理理论的兴起与发展,腐败的内涵不断扩展。公司治理文献从委托代理关系的视角对高管腐败问题进行了大量的研究。学者认为,由于客观存在公共权力的“委托—代理关系”,管理层(高管)与股东之间存在天然的利益冲突,信息不对称和契约不完备容易诱发管理层的逆向选择和道德风险。例如,一些国企高管可能通过在职消费、超额薪酬、贪污受贿等方式谋求私利,侵害委托人的利益。所以,当国企高管作为公共权力的代理人,滥用授权、以权谋私时,就会产生腐败。从广义上分析,偷懒、不作为、搭便车和逃避决策风险等机会主义行为都属于腐败的范畴,这说明一些腐败行为不属于法律调整的范畴。综上所述,腐败指公职人员为了谋取个人私利而侵犯公共利益的行为。腐败的主体是掌握一定公共权力的公职人员(包括政府官员和

国企高管等),腐败的动机是谋取个人或小集团利益,腐败侵犯的客体是公共利益,腐败的客观方面表现为公职人员滥用公共权力。

国企高管腐败指董事长、总经理或法定代表人等不正当使用公共权力或公共资源谋求个人私利的行为。国企高管腐败有显性腐败和隐性腐败两种方式。显性腐败指违背国家的法律、法规或条例,实施违规资产操作、关联交易、职务侵占、贪污、受贿等违法攫取私利的行为,一旦被发现,就会面临司法机关的立案追查。隐性腐败指通过貌似合法、实为不正当的奢靡在职消费、超额薪酬等隐蔽手段实施权力寻租与利益攫取的行为。国企高管腐败具有巨大的负面影响,包括增加企业的运营成本、破坏公平竞争的市场环境、导致经济增长的失真,因此是一种不可持续的行为。

2.国企高管腐败的现状

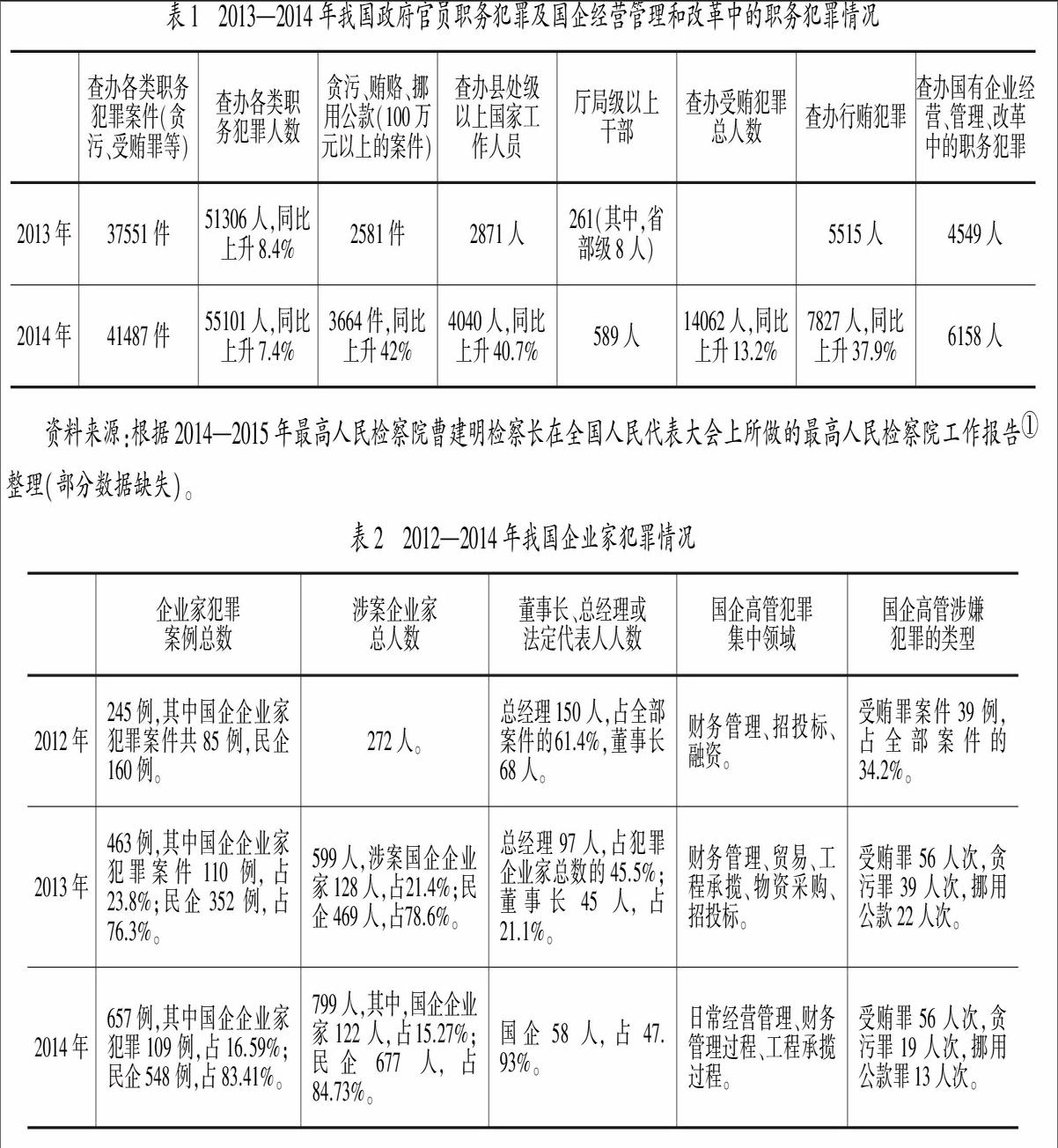

近年来,我国政府官员职务犯罪和国企高管贪污、受贿等违法犯罪不断见于报端,犯罪人数呈逐渐增加之势。政府官员腐败与国企高管腐败分别属于两个不同领域,两者本质上都是滥用公共权力,谋取私利;两者的区别是前者所造成的危害往往是间接的,而后者造成的危害往往是直接的(具有显性化特征)。表1列示了2013—2014年我国政府官员职务犯罪及国企经营管理和改革中的职务犯罪情况。表2列示了2012—2014年我国企业家犯罪情况。

表1和表2反映出近年来我国政府官员和国企高管腐败的人数、国企高管犯罪集中的领域和涉嫌犯罪的类型等现状。另据有关媒体报道,党的十八大后的反腐大战中,国企成为“主战场”之一。根据中纪委网站通报,今年以来已有至少38名国企高管被通报、接受调查或移送司法机关,覆盖20余家企业。在这38名被查官员中,职务为董事长或总经理的有16人,超过4成。③涉及的领域有石油、钢铁、中铁、煤炭、通信、电力、军工等。从上述情况分析,国企高管犯罪涉案有一个共性,即多数案件发生在企业日常经营、内部财务管理等环节,腐败行为都与其职务行为密切相关,利用职务上的便利谋取个人不正当利益的行为较为突出。

表12013—2014年我国政府官员职务犯罪及国企经营管理和改革中的职务犯罪情况

资料来源:根据2014—2015年最高人民检察院曹建明检察长在全国人民代表大会上所做的最高人民检察院工作报告①整理(部分数据缺失)。

表22012—2014年我国企业家犯罪情况

企业家犯罪

案例总数涉案企业家

总人数董事长、总经理或

法定代表人人数国企高管犯罪

集中领域国企高管涉嫌

犯罪的类型2012年245例,其中国企企业家犯罪案件共85例,民企160例。272人。总经理150人,占全部案件的61.4%,董事长68人。财务管理、招投标、融资。受贿罪案件39例,占全部案件的34.2%。2013年463例,其中国企企业家犯罪案件110例,占23.8%;民企352例,占76.3%。599人,涉案国企企业家128人,占21.4%;民企469人,占78.6%。总经理97人,占犯罪企业家总数的45.5%;董事长45人,占21.1%。财务管理、贸易、工程承揽、物资采购、招投标。受贿罪56人次,贪污罪39人次,挪用公款22人次。2014年657例,其中国企企业家犯罪109例,占16.59%;民企548例,占83.41%。799人,其中,国企企业家122人,占15.27%;民企677人,占84.73%。国企58人,占47.93%。日常经营管理、财务管理过程、工程承揽过程。受贿罪56人次,贪污罪19人次,挪用公款罪13人次。

资料来源:表中数据是笔者根据北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心与一些合作单位公开披露的《2012—2014年中国企业家犯罪报告》等有关数据资料②整理而得。

二、国企高管腐败的诱发因素与产生机理

在经济转轨过程中,存在诸多导致国企高管腐败的诱发因素,重点可以从放权改革与内部人控制、政企关系与高管任命制、公司治理结构及内外部监督制衡机制、高管个人的主观认知等四个方面进行分析理解。

1.放权改革与内部人控制

现有的国企制度设计中,决策权、执行权和监督权之间缺乏有效的制约机制,外部监督机制不完善,给高管提供了“能腐”的机会。追根溯源,大多与国企改革和经济转轨有关。1984年,我国启动实施政府的分权改革,扩大国企经营自主权,中央和地方政府将决策权逐渐向下转移。经过30多年的改革与探索,政府不断地对国企放权让利,激发企业活力,企业竞争力和盈利能力逐渐提升,国企高管的权力也逐步扩大,国企基本上建立了现代企业制度和以国资委代为履行出资者职能的出资人制度。

大量研究表明我国国企存在严重的“内部人控制”问题。④“内部人控制”形成的原因在于“所有者缺位”“控制权与剩余索取权不匹配”。国资委代为履行出资者职能的制度设计是一种多级委托代理链条,在这个链条关系中,存在“所有者缺位”问题。国企虽然理论上归全国人民所有,但现实中不存在真正意义上的委托人。国资委虽然对国企负有监管的责任,但由于信息不对称,监管的效果不佳;由于监管的范围太宽,监管鞭长莫及;由于对监管的后果并不实际承担责任,所以疏于监管。所有者缺位和外部监管的缺失,造成国企高管取得企业的实际经营控制权,形成了“内部人控制”。高管为了个人私利,往往利用信息优势采取败德行为,损害国家利益。所以,信息不对称是国企存在“内部人控制”的重要原因,产权主体缺位是体制性因素,剩余控制权与剩余索取权不匹配是客观原因。

2.政企关系与高管任命制

首先,部分国企采用行政化官僚体系的运行模式,政企并未实质性分开。国资委对国企的监管尚未实现由“管企业”向“管资本”“管产权”转变。政府干预和企业寻租界限模糊。政府干预使得国企承担诸如扩大就业等政策性任务,企业目标多重化导致经营绩效和管理层行为之间的因果关系模糊,为高管权力寻租后的卸责创造了空间和借口。其次,国企高管的行政任命制存在弊端。政府对国企高管的任免具有决定性影响力。《公务员法》规定:“公务员可以在公务员队伍内部交流,也可以与国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员交流。交流的方式包括调任、转任和挂职锻炼。”《公司法》67条第2款规定,“国有独资公司董事会成员由国有资产监督管理机构委派”。上述规定为国企高管的行政任命提供了制度上的保障。最后,董事会的监督不独立。多数国企实行董事长兼总经理或党政一肩挑(董事长兼党委书记、董事长或总经理兼党委书记)。例如,2015年1月份被调查的山东凯远集团的张明全,身兼董事长、总裁、党委书记等职务。⑤根据公司治理理论,董事会和经理层之间是监督与被监督的关系,二者应当分离。当决策权与执行权高度集中于一把手时,权利不受约束,易形成“一言堂”“家天下”的局面。高度集中的权力使高管拥有物资采购、投资、人员任用、企业改制等重大事项的决策控制权,为腐败提供了空间。

3.公司治理结构及内外部监督制衡机制

(1)部分国企公司治理结构有形无实,内部监督机制不完善。《公司法》第66条规定:“国有独资公司不设股东会,由国有资产监督管理机构行使股东会职权。国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权,决定公司的重大事项”。但是,目前国有资产监督管理机构行使股东会职权大多是象征意义,董事长或总经理凌驾于股东会之上,造成董事会的决定主要体现为高管的个人意志。《公司法》第70条规定“监事会成员由国有资产监督管理机构委派。但是监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生”。由于相关制度不健全,监事无法对董事会、经理层实行有效的监督;大多数独立董事既不“独立”也不“懂事”,沦为“花瓶”;同级纪检、审计、工会等部门也无法发挥应有的监督作用,导致国企决策程序形式化,易产生贪腐行为。

(2)外部治理机制不健全,信息披露机制不完善。外部治理机制是通过资本市场、产品市场、经理市场等市场约束对经营者实施有效的监督。目前国企以市场为基础的外部治理机制不完善。主要表现在:公司控制权市场对国企实施的监控作用十分有限;资本市场、经理人市场尚未形成,不健全的要素市场和垄断的产品市场,信息披露机制和市场竞争性约束机制不健全,外部很难了解到国企经营和财务的真实信息。

(3)高管的薪酬激励机制不完善,缺乏声誉激励机制。国企高管薪酬制度存在薪酬结构单一、薪酬与绩效脱节、在职消费泛滥、内部人控制、自定薪酬、薪酬畸高现象突出等问题。内部人控制导致高管能够利用自身的影响力而自定薪酬。官商不分使得高管的薪酬设计出现“行政定价”与“市场定价”的矛盾,致使高管在享受着市场化带来的高薪的同时,又享受行政级别带来的特权,造成国有资源的浪费和腐败的滋生。2015年1月1日,《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》正式实施,改革后负责人的薪酬结构是“基本年薪+绩效年薪+任期激励收入”,其中总收入不超过在职员工平均工资的7—8倍。但从目前舆论来看,“限薪”似乎成了高管薪酬制度改革的唯一主题。当市场化货币薪酬受到政府管制时,国企高管会产生自我利益被侵蚀的消极心理感知,进而催生在职消费、贪污受贿等替代性激励源泉,以弥补他们正式薪酬契约遭受的损失。

4.高管个人的主观认知因素

从一些腐败案件可以发现国企高管腐败的发生应具备三个条件:高管个人主观上“想腐”(思想道德出现腐化动机);客观上“能腐”(职位和外部环境提供的腐败机会);监督制约机制的不完善。因此,想腐、能腐和监督制约机制的不完善三个条件都具备时,腐败才会发生。所以,高管个人“想腐”是腐败发生的必备要件。著名法学家波斯纳(2001)指出“由于犯罪的预期收益超过预期成本,所以人才会实施犯罪”。由于信息的不对称和内外部监管的缺失,有些国企高管法律意识淡薄,在利益诱惑面前放松了道德修养,人生观和价值观发生扭曲,在预期腐败收益超过预期成本的情况下,他们的腐败动机(“想腐”)就会转化为现实的败德行为。

三、国企高管腐败预防与治理对策

根据党的十八大、十八届三中全会精神,以及习近平总书记系列重要讲话精神和李克强总理2015年3月5日在第十二届全国人民代表大会第三次会议上的讲话精神,结合国企改革与发展的现状,提出以下预防与治理国企高管腐败的对策。

1.理顺产权关系,依法监管

首先,减少政府对国企的微观干预。着重解决国资委在做到出资人不缺位的同时所产生的出资人越位的新问题。杜绝国资委“错位”“越位”现象的发生,将重点放在对国企的监管上,解决国有资产监督主体“缺位”问题。其次,强化对“内部人控制”的约束,限制和有效制约国企高管滥用权力。再次,完善国企外部市场机制。政府应当好“服务员”的角色,担当净化和健全市场体系的职能。进一步推进“政企分开”。剥离国企的政策性负担和行政性特权,加快混合所有制的改革,让非公有资本能够顺利进入国企,依据市场规则来决定混合所有制经济的股权结构。减少行政干预,消除高管权力寻租空间和借口。最后,承认和尊重高管的人力资本价值,赋予高管一定的剩余索取权,实施股权激励,弱化“内部人控制”,防范和抑制高管的道德风险。

2.正确定位政府角色——“掌舵”而非“划桨”

首先,厘定政府与市场的边界,加快政府职能的转变,改变政府自身既是“运动员”又是“裁判员”的双重角色现状,将其定位于宏观经济环境的调控者。通过市场、价值规律作用引导国企健康发展,真正实现政企、政资分开,为国企发展创造良好的外部环境。其次,推进国企人事制度改革,破除国企高管的行政任命制,建立职业经理人制度。通过市场化公开招聘机制选用高管。最后,董事会与经理层不得交叉任职,董事长不得兼任总经理或党委书记,避免“一人兼数职”而形成权力的高度集中,实现经营权与决策权分离,规范和约束高管的行为,营造高管客观上“不能腐”的氛围。

3.健全有效制衡的法人治理结构,完善内外部监督机制

(1)明确“三会一层”各自的职责,提升董事会、监事会对管理层监督的有效性,确保国企重大事项的决策权、执行权和监督权相互监督与协调。规范高管在企业重大事项和关键领域的决策程序,避免权力高度集中。使独立董事真正发挥监督制衡作用,保障企业决策的科学性。充分发挥党组织的监督作用,落实党风廉政建设责任制,强化职工代表大会、工会的民主监督功能,在公司内部形成有效的监督合力。完善高管的财产申报和财产公开制度,加强高管的离任审计监督。

(2)完善外部监督机制。政府部门及派驻国企的监事会、财务人员,应依法履行监督职责。优化资本结构,发展和规范资本市场,健全经理人市场,推进国企高管的职业化、市场化。完善产品市场,健全市场法律、法规,使国企形成有效的外部信号传递和约束机制。

(3)完善信息公开制度。参照上市公司的做法,对企业经营、财务等有关信息进行准确、及时披露,提高企业经营透明度,同时将信息披露纳入高管的考核之中,防止暗箱操作。建立和完善针对高管不法行为的监督和举报制度,加强社会舆论和新闻舆论的监督作用,规范网络监督,激发职工参与企业管理的积极性,在国企内部及全社会形成一种全民反腐的氛围,真正构建高管“不敢腐”的制度环境。

(4)完善高管的激励机制。合理确定并规范国企收入分配秩序,改革政企不分、政资不分造成的模糊地带。建立基于业绩导向的高管市场化薪酬制度,有利于缩减高管的腐败动机与权力寻租空间。不能只把注意力集中在国企高管的降薪上,应贯彻落实习近平总书记“水平适当、结构合理、管理规范、监督有效”的指导思想,严格规范国企高管的薪酬水平、职务待遇、职务消费、业务消费,完善薪酬科学分配及监督体系。建立高管的声誉机制。使具有良好声誉的高管在市场上具有好的职业发展预期,使声誉不佳的高管可能被市场淘汰,引导高管加强自我管理,避免道德风险。

4.加强高管的职业道德教育

(1)充分发挥道德教育的力量,运用多种载体,构建反腐倡廉宣传教育平台。2005年12月14日正式生效的《联合国反腐败公约》三项宗旨中的第一条规定“促进和加强各项措施,以便更加高效而有力地预防和打击腐败”,把预防工作放在首位。预防腐败的关键在于加强国企高管的思想道德和职业伦理教育,提高其自身免疫力,斩断主观上“想腐”的动机,达到“不想腐”。

(2)坚持“教育是基础,法制是保障,监督是关键”的反腐路径。积极推进惩治和预防国企腐败体系建设。推动制度建设与道德教育的有效结合,发挥立体防御功能,达到既抑制腐败动机又有利于消除腐败的机会。

(3)做好国企高管的廉政教育,加强警示教育,以史为鉴。通过展示贪腐典型案例及结果,让高管了解腐败之害,常怀警醒之心,在行使权力时防微杜渐,提升拒腐能力,构筑牢固的思想道德防线。在严厉打击和惩治国企高管腐败的同时,应坚持“打防”结合、重在“预防”、重在“治本”的原则,才能从源头上遏制国企高管腐败的发生。

注释

①曹建明:《最高人民检察院工作报告》,《检察日报》2014年3月18日;曹建明:《最高人民检察院工作报告》,《检察日报》2015年3月23日。②北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心:《2012—2014中国企业家犯罪报告》;《2012中国企业家犯罪媒体案例分析报告》,法制网,http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2013-01/22/content_4142448.htm,2013年1月22日;《2013中国企业家犯罪报告》,正义网,http://news.jcrb.com/jxsw/201401/t20140105_1298885.html,2014年1月5日;《2014中国企业家犯罪报告》,《检察日报》2014年12月21日。③⑤李文姬、张莹:《全国今年已至少38名国企高管落马一把手超4成》,《法制晚报》2015年4月8日。④马连福、王元芳、沈小秀:《中国国有企业党组织治理效应研究——基于内部人控制的视角》,《中国工业经济》2012年第8期。

参考文献

[1]朱小群.国企反腐要将改革进行到底[J].法人,2014,(6).

[2]Arvind K. Jain. Corruption:A Review[J].Journal of Economic Surveys,2001,Vol.15,No.1.

[3]陈信元,陈冬华,等.地区差异、薪酬管制与高管腐败[J].管理世界,2009,(11).

[4]徐细雄,刘星.放权改革、薪酬管制与企业高管腐败[J].管理世界,2013,(3).

[5]徐细雄,谭瑾.制度环境、放权改革与国企高管腐败[J].经济体制改革,2013,(2).

[6]戚聿东,刘健.中国国有企业改革的未竟使命与战略设计[J].中州学刊,2015,(2).

[7]宋晶,孟德芳.国有企业高管薪酬制度改革的几个问题[J].财经问题研究,2012,(6).

[8]冯道军.“元治理”理论视角下国企改革的政府角色重塑[J].苏州大学学报,2014,(3).

责任编辑:涪潞