当前我国建筑学专业教育的机遇与挑战*

2015-07-27LUFeng

卢 峰 LU Feng

◎当代建筑教育

当前我国建筑学专业教育的机遇与挑战*

卢 峰 LU Feng

摘 要在当代全球化的背景下,我国建筑学专业教育机遇与挑战共存。本文结合我国建筑学专业教育评估的相关工作,探讨了当前我国建筑学专业教育在学制设置、通识教育、实践教学等方面所面临的需求变化与发展趋势,提出依托卓越工程师教育培养计划与校企合作等办学平台,推进以创新能力培养为核心的专业教育模式改革,逐步使建筑学专业教育成为我国高校专业教育改革的示范窗口。

关键词建筑学专业教育;堪培拉协议;通识教育;实践教学;卓越工程师教育培养计划

卢峰. 当前我国建筑学专业教育的机遇与挑战[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(06): 28-31.

0 引 言

建筑学专业教育作为实践性的职业教育,需要针对市场需求不断更新教育教学目标,完善专业教育的课程内容与培养手段;同时,在开放的竞争环境下,建筑学专业教育必须在巩固学生专业基础知识的基础上,又使其具有不断更新知识的终生学习能力和一定的研究、创新能力,这就需要结合建筑学专业评估和注册建筑师考核制度,在教学体系、内容、方法上逐步与国际教育接轨,并形成自己的专业教育特色与优势。

1 机遇与挑战

始于1992年的建筑学专业教育模式及其评估制度,本身就是对我国专业人才培养模式的一次重大突破,其专业教育标准的制定与评估机制广泛借鉴了欧美高校的先进经验,与我国高等院校未来十年的专业人才培养目标与内涵高度契合;而基于专业评估制度的建筑学专业教育经过20余年的发展完善,已形成了非常成熟、高度市场化、极具竞争力的专业人才培养模式与课程体系,成为我国高等院校在国际层面最开放、最具竞争力的专业教育平台之一。面对新的发展形势与竞争压力,我国建筑学专业教育应通过体系化的改革进程,将我国城市化所带来的巨大发展机遇与实践机会,转化为专业教育的竞争优势和创新潜力,并成为我国高等教育专业人才培养改革的一个重要突破口。

1.1 国际化进程对专业人才培养体系与机制的再思考

建筑学专业是我国最早开展职业教育评估的专业之一,并取得了令人瞩目的成果。国内于1992年开始专业教育评估,1995年开始实施注册建筑师制度。2006 年开始,由美国、加拿大、中国、澳大利亚等7个国家的建筑教育评估认证机构发起,正式开始讨论建筑学专业教育评估的国际互认,经过在美国和加拿大召开的两次认证圆桌会议,2008 年4 月,上述机构在澳大利亚堪培拉共同签署了《建筑学专业教育评估认证实质性对等协议》,简称《堪培拉协议》[1]。该协议是国际上第一个关于建筑学专业教育评估认证的多边互认协议。加入《堪培拉协议》,标志着我国建筑学专业教育评估认证体系已逐步与国际接轨,以此为契机,国内建筑学专业教育的国际化步伐进一步加快,但我国建筑学专业教育长期存在的学制过长、专业学位重复[2]等不合理现象,将使我国学生在激烈的国际竞争中处于非常不利的地位。因此,建构多出口的学制体系,为学生的发展提供多种可能,是提升我国建筑学专业教育竞争力的必然选择。另一方面,在市场竞争条件下,自主创新已成为建筑设计企业生存与发展的根本途径,因此,在人才培养计划中突出对学生创新能力、独立工作能力及团队协作精神的培养,是我国建筑学专业教育面对国际国内竞争必须完成的又一改革目标。

1.2 通识教育对建筑学专业基础教育的影响

近几年来,我国大学开始推行通识教育,这既是国际交流日益拓展的结果,也深刻反映了我国高等教育发展的内在需求[3]。建筑学科兼具工学与人文的学科特征,既为其实施通识教育提供了条件,又可借助通识教育强化与其他学科的融通。面对当代高度信息化背景下知识获取途径的扁平化倾向以及知识量的剧增,如何选择知识并且创造性地运用知识去解决实际问题,将成为高端建筑学专业人才培养的核心目标。而长期以来以类型教学为核心的单一、静态的知识传授方式,已无法适应社会快速发展背景下职业工作环境不断变化所带来的挑战,这就需要通过通识教育,培养学生广阔的学科视野、对知识的洞察力及将不同学科的知识相互融通的能力。因此,通识教育既是完善建筑学专业教育体系、培养高素质建筑学专业人才的必然需要,也是改革过于狭窄的专业教育内涵、丰富专业基础教育多样性的一个有效途径。形象地讲,专业教育是学生毕业的出口平台,通识教育是强化学生个人素质、拓展专业视野的重要途径,二者能否融合互补,将影响建筑学科专业人才的教育模式和培养水平。

目前,国内许多高校、特别是综合性大学,已在低年级素质教育中推行通识教育,但建筑学专业教育仍然面临三个方面的挑战:一是在建筑学科新一轮学科调整后,新产生的一级学科有将专业教育进一步细分的设想,因此对通识课程的范围和内容的理解有较大的差异;二是从近年来各个学校的建筑学专业教育评估报告来看,对通识课程在整个教育过程中所应达到的比例及其对专业教育有哪些推动作用,各校的实施方法差异较大,目前还缺少比较统一的认识;三是在目前基本学分体系难以改变、低年级阶段学分总数偏高的情况下,如何协调通识教育与建筑学专业教育的关系,仍有许多无法绕过的难题。因此,对建筑学专业教育体系中通识教育课程地位与作用的持续探索和实践,不仅关乎未来建筑学专业教育自身质量的提升,也关乎建筑学教育在国内高等教育中的地位与作用。

1.3 卓越工程师教育培养计划对专业教育的新要求

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的精神,改革和创新工程教育人才培养模式,我国于2010年开始实施“卓越工程师教育培养计划”(以下简称卓越计划,实施期限:2010—2020年),其主要内涵包括创立高校与行业企业联合培养人才的新机制、推动行业企业深度参与人才培养过程、制定行业工程人才培养标准、强化培养学生的工程能力和创新能力、扩大工程教育的对外开放与国际交流等[4];该计划希望通过紧密的校企合作,改变我国高等教育和专业人才培养普遍存在的与社会需求脱节、与行业发展脱节、与实践脱节的现象,着力培养高素质、创新型的高端专业型应用型人才。

建筑学作为一门具有突出的实践性特征的应用型学科,本身就需要依托企业平台,将行业发展的最新需求和实践成果直接反映到教学过程中,以提高专业教育的质量与社会适应性。但目前我国建筑学教育对专业人才的培养目标与定位,以及企业在人才培养过程中的作用,始终缺乏全面清晰的认识,对实践环节的作用与标准也缺乏一个明确的界定。具体体现在两个方面:一是人才培养机制相对滞后,与社会发展需求脱节,教学内容更新较慢,无法满足学生就业和长期发展的实际需求,而学科交叉不足又进一步影响到教学创新思维的拓展;二是许多企业面对日益激烈的市场竞争,对高素质人才有强烈的需求,但对自身在高端专业人才培养过程中所能承担的作用、责任与义务,仍缺少明晰的认识和行动上的主动性与积极性;因此,在卓越计划引导下构建一个校企双方都能积极参与的专业人才培养实践平台,将是我国建筑学专业教育突破固有教学框架、探索校企联合培养模式、强化学生实践创新能力的一个改革重点。

2 对建筑学专业教育改革的思考

为了应对日益复杂的城市与建筑发展问题,建筑学科的专业内涵与外延发生了深刻的变化;一方面,建筑学专业教育将更加注重对其他相关学科(特别是人文学科)知识的了解与运用,从而形成与社会实际结合更加紧密、专业性与通识性教育并重的广义教学体系;另一方面,建筑学专业教育作为一种没有“统一标准答案”的专业教育,将更多地体现为一个发现问题、分析问题、解决问题的探究性教学过程,并借此提高学生应对复杂问题的综合能力和素质。因此,改革固有的人才培养模式与学制体系、将建筑学的专业教育体系与更大范围的通识教育体系融合,强化实践环节,既是建筑学专业教育发展的迫切需求,也是培养创新人才的必然趋势。

2.1 推进建筑学专业人才培养模式与学制的改革

经过与国外建筑院校多年的校际交流,我们对国内外建筑学专业人才的培养目标和方式的差异有了更深刻的了解。国外院校灵活的教学机制与多样化的人才培养模式与国内院校单一的培养模式形成了鲜明对比[5]。我国现有的建筑学专业教育体系,无论是教学体系还是学制体系在与国际高校的竞争中均处于劣势,其中不合理的单一学制体系是我国建筑学专业人才培养的主要瓶颈,因此学制改革既是国内建筑学专业人才培养体系改革的关键,也是应对国际化竞争的必然选择。

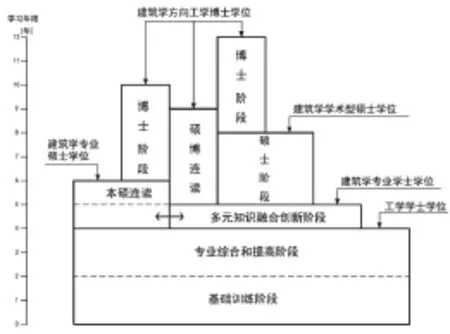

图1 多路径的建筑学专业教育学制体系Fig.1 multi-path educational system of the architectural professional education

目前国际上对于建筑学的职业教育认定主要有“3+1+2”、“4+2”两种模式,各国各阶段的教学目标各有不同①。而目前国内高校建筑学专业本科普遍采用“3+2”教学培养模式,若完成研究生课程,需要8年时间,在本科生与研究生阶段有2个并置的专业学位而不是二选一,导致许多教学内容重复,这是对学生时间的极大浪费,也不符合专业人才培养的现实需求。近几年我国正在探索向“4+2”本硕连读模式转变,如清华大学已经采用了“4+1”与“4+2”相结合的模式,从第4年起课程设置实现了本科与硕士两种不同课程的并行②。但受制于我国落后的学制认证体系,目前还难以推广。从远期发展来看,“4+2”模式更有利于我国高校的建筑学教育由教学型向研究型转轨,也有利于增强我国建筑学专业教育在国际化教育背景下的竞争力。

为此,建筑学专业教育体系应以本硕贯通为学制改革目标,逐步试行与之相匹配的多层次的“4+2”人才培养体系,形成四年本科(工学学士)、五年本科(建筑学专业学士)、六年专业型硕士、八年学术型硕士等不同层次的学位选择,为学生提供未来发展的多个路径(图1)。为此,需要在现有的学制体系中,增加四年制的本科工学学士学位,同时提高本硕连读的学生比例。在当前“4+2”模式推行有困难的情况下,可以逐步试行“4+1+2”的本硕贯通人才培养模式③,为此,需要构建与专业硕士教育体系更好衔接的“2+2+1”的课程体系[6],在此体系中,前2年为基础训练阶段,改革的重点是拓展基础课程的内容与广度,增加有关学生创新意识培养、设计方法论等方面的基础专业系列课程;后2年为专业综合和提高阶段,改革的重点是加强不同类型课程之间的相互匹配,形成多个方向的系列课程,拓展设计理论、设计评论等研究型系列课程;最后1年是多元知识融合和创新阶段,改革的重点是强化实践创新能力,为研究型教学提供开放的教学平台,同时在课程内容上与专业硕士一年级的课程并置,以实现本科生高年级课程与专业学位研究生阶段课程之间的无缝连接。

2.2 推行通识教育与专业教育并举的楔形结构

关于通识教育,目前并没有统一的定义,但有学者认为:通识教育既是大学的一种理念,也是一种人才培养模式,其目标是培养“完整的人”;在通识教育模式下,学生需要综合、全面地了解人类知识的总体状态,并通过融会贯通的学习方式,形成较宽厚、扎实的专业基础以及合理的知识和能力结构,同时认识和了解当代社会的重要课题。通识教育不仅应包括学习本专业之外的知识与技能,而且应包括对过分狭窄的专业教育的改造,以及大学生各方面素养的形成和发展[7]。因此,通识教育既是培养高素质人才的基础,也是体现一所学校办学理念与特色的基础。

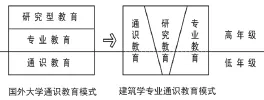

2013年新版的建筑学专业教育评估标准已有相关条款鼓励各建筑院校在统一的基本培养标准的基础上,突出自身的办学特色④。特别是那些处于综合性高校中的建筑学专业教育,更有条件根据其所处学校的学科构成特点,建设具有自身特色的通识课程体系。但考虑到我国高校低年级教育在知识构成模式上的特殊性,与国外高校普遍采用的以阶段积累为主要特征的“叠合模式”不同,我国建筑学科的通识教育体系宜采用与专业教育体系协调同步发展的“楔形模式”(图2)。这种模式的特点是并不将通识教育限定在低年级阶段,而是贯穿学生整个学习生涯,使学生通过通识教育所建立起来的价值观和方法论,可以被直接运用到专业学习过程中,并相应减轻低年级的学习压力。另一方面,建筑学科特有的社会性特点,使其专业理论研究与社会科学研究相关联,反映出学科领域对城市社会学、经济学等领域的互动,因此建筑学专业通识课程的设置应突出其跨学科的特点,并深度融入到学校的基础教育体系中,形成龙头示范作用。为此,需要从两个方面进行拓展探索;一是以“建筑艺术”为主导,充分发挥建筑学在大土木学科乃至学校通识教育体系中的基础性作用,将建筑学基础认知性课程向学校非建筑学科方向的学生实行全面开放,形成学校通识课程体系的核心内容;二是构建大建筑土木背景下的交叉性通识课程体系,加强建筑、土木、环境、设备、经济等相关专业背景学生之间的学习交流,强化建筑学在其中的引领作用。同时,考虑到建筑学专业教育未来的社会影响力、竞争力以及人才培养的可持续性,有条件的学校,应争取将建筑学通识教育延伸到高中学习阶段。

图2 “楔形模式”的建筑学专业通识教育体系Fig.2 “wedge-shape pattern” of the general educational system of the architectural professional education

在建筑学专业的通识课程体系构建上,应以“综合素质培养”与“创新能力培养”为核心目标,抓好一头一尾通识课程与专业课程的衔接与互补;在低年级阶段,以新生研讨课为平台,教学的重点目标在于逐步引导和强化学生在口头表达、沟通、写作等方面的能力,为他们一生的持续学习和专业化工作做好准备;为此,需要在低年级阶段的通识课程体系中推行以“学习团队”为核心的学习方式,构建探究式、体验式、合作式的通识课程体系[8-9]。在高年级阶段,以教授工作室和跨学科教师团队为平台,结合国际国内教学交流和毕业设计,构建以社会科学和技术科学前沿成果为主体的通识课程体系,同时深化研究性教学过程的深度与广度,帮助学生逐步形成发现、解决问题的能力以及创新思维方式,掌握创新性的学习与工作方法。

2.3 进一步强化以研究为核心的建筑学专业实践教学体系

建筑学专业的实践过程,本质上就是一个创新意识与思维的形成过程,对创新性人才培养具有特殊的引导与支撑作用。因此,为本科生提供多样、全面、高质量的实践教学平台,是我国建筑学科培养高素质创新性人才的关键。然而,长期形成的封闭教学模式,使校企双方在各个实践教育环节上彼此隔离,导致建筑学专业人才培养模式与体系落后于市场与企业对专业人才的现实需求。我国建筑院校学生普遍反映对当代建筑技术的发展应用现状及相关知识掌握不足、知识面较窄、缺少宏观视野和系统性的综合分析能力,“学不致用”的现象比较突出。因此,建筑学专业教育需要结合“卓越工程师教育培养计划”,强化校企合作,突出实践环节对专业教育的支撑作用(创新意识、竞争意识、市场意识、团队意识的培养),通过多层次的专业实践平台,将最新的研究与实践成果转化为有特色、高水平的教学资源。

目前的专业实践仍是以本科生为主体,但从国内外建筑专业教育的发展趋势来看,培养富于创新精神、工程实践能力和国际化视野的“研发型”高端人才,应是未来我国建筑学专业人才培养的重点。因此,未来建筑学专业实践教学与管理模式应及时适应这一发展需求,将实践教学由本科教学环节向硕士研究生教学环节延伸,由教学补充手段向教学核心地位转变。为此,一方面,需要结合建筑学专业未来发展趋势,以学科发展和专业设计实习基地建设为依托,推进“双师型”的校企导师队伍建设,使具有丰富实践经验的校外企业教师队伍与校内师资队伍形成相互补充,从根本上提高建筑学专业的实践教学水平[10];在课题选择上,则应有意识地突出建筑学专业教育以研究为核心的实践特色,如在毕业设计实习阶段,应尽可能让学生参与复杂性的研究分析类项目、技术探索项目或全过程性项目,通过真实而多样化的设计实践过程体验,拓展学生的专业视野,强化学生面对复杂问题的研究、分析与综合运用知识的能力,培养学生的设计创新意识,为其今后的职业生涯和研究打下坚实基础。另一方面,应积极鼓励不同专业背景的骨干教师立足建筑学科发展前沿,组建多个不同专题的设计教学团队,结合本硕贯通的人才培养目标,通过整合本科与研究生阶段的课程资源,形成本科高年级和硕士研究生阶段对接的研究型教学课程体系,并以工作坊为平台,选择具有前瞻性、复杂性、社会性特征以及城市尺度的综合性课题,鼓励学生通过探究式、研讨式、参与式等多种研究性学习模式,不断提升其在信息获取、知识更新、知识创造和终身学习等方面的综合能力与素质[11]。

3 结 语

在国内外专业教育发展日益多元化的整体趋势下,建筑学专业教育改革应立足横跨工学与人文这一学科的特殊性,根据市场发展需要和国内城市与建筑发展的现实问题,不断完善具有时代特征、专业特征和地域特征的教学改革方向与目标,并以学制改革为突破口,通过与通识教育的融合扩大基础教育平台,结合卓越计划,推进以创新能力培养为专业实践教学环节的发展,促进多样化师资队伍建设,最终使建筑学专业教育成为我国高校专业人才培养一个重要的改革突破口和实践示范窗口。

注释:

① 参见论文:卢峰, 覃琳. 基于系列化课程发展的学科教学体系建设[J]. 2009全国建筑教育学术研讨会论文集,全国高等教育建筑学学科专业指导委员会、重庆大学主编,北京:中国建筑工业出版社,2009(10): 72-76.

② 清华大学建筑学专业教育评估自评报告(本科生、硕士研究生),2011年。

③ 重庆大学建筑城规学院从2015年度开始结合推免研究生制度,试行“4+1+2”的专业型研究生本硕贯通人才培养方案,改革重点是将本科生阶段和专业型研究生阶段的专业实习环节合并,并梳理和优化本硕阶段重复性的专业课程,以强化对专业人才在自主学习、创新意识等方面的能力培养。

④ 全国高等学校建筑学专业教育评估标准,2013年版。

参考文献:

[1] 周畅.《堪培拉协议》的形成过程[J]. 建筑学报, 2008(10): 64-65.

[2] 秦佑国. 堪培拉协议与中国建筑教育评估[J]. 建筑学报, 2008(10): 61-62.

[3] 王义遵. 大学通识教育与文化素质教育[J].北京大学教育评论, 2006(03): 2-9.

[4] 教育部启动“卓越工程师教育培养计划”——面向工业界、面向世界、面向未来,培养卓越工程师后备人才[J]. 中国大学教学, 2010(07): 4-5.

[5] 吴锦绣. 哈佛大学设计学院的建筑教育[J].建筑学报, 2009(03): 92-96.

[6] 卢峰, 蔡静. 基于“2+2+1”模式的建筑学专业教育改革思考[J]. 室内设计, 2010, 25(03): 46-49.

[7] 陈向明. 从北大元培计划看通识教育与专业教育的关系[J]. 北京大学教育评论, 2006(07): 71-85.

[8] 伍红林. 从《博耶报告三年回顾》看美国研究型大学本科生研究性教学[J]. 高等工程教育研究, 2005(01): 79-82.

[9] Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University. Reinventing Undergraduate Education—A Blueprint for America's Research University[R]. New York: Stony Brook, 2003.

[10] 黄海静, 卢峰. 建筑学专业“卓越工程师”培养教育模式建构——以重庆大学为例[J]. 室内设计, 2012, 27(05): 58-61.

[11] 林健. 面向卓越工程师培养的研究性学习[J]. 高等工程教育研究, 2011(06): 5-15.

图片来源:

图1-2:作者绘制

(编辑:袁李姝)

* 国家自然科学基金项目(51178478);重庆大学教育教学改革研究重大项目(1201029):建筑学科创新人才培养体系与教学改革实践

DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20150607

中图分类号G642;TU

文献标识码A

文 章 编 号2095-6304(2015)06-0028-04

收稿日期:2015-11-10

作者简介

卢 峰: 重庆大学建筑城规学院,山地城镇与技术教育部重点实验室,教授,博士生导师,美国宾夕法尼亚大学访问学者,lufeng@cqu.edu.cn

The Opportunities and Challenges of Architectural Professional Education in Contemporary China

Abstract:Under the background of rapid urbanization and economic globalization, Chinese architectural professional education is facing unprecedented development opportunities, and the model of architectural professional education since the 1980s is also facing huge challenges. To deal with this situation, architectural education needs to be based on the assessment to promote the gradual reformin the education system, includinggeneral education, practice teaching and many other aspects, and thus promotingthe architecture subject to become a demonstration of the professional education reform in Chinese higher education.

Keywords:Architecture Professional Education; Canberra Agreement; General Education; Practice Teaching; Plan for Educating and Training Out-standing Engineers (PETOE)