城镇化背景下“空心村”现象背后的农村基础教育研究

2015-07-20杨曼刘风豹

杨曼+刘风豹

[作者简介]杨曼(1990),女,河南焦作人。硕士研究生,主要研究方向为科学与技术教育、基础教育发展。

[摘要]随着中国城镇化水平的不断提升,“人口城市化”和“农村人口空心化”两个过程交错并行,农村的“空心村”现象也随之出现。现象的背后却存在诸多问题,尤其是农村基础教育问题,其价值定位发生扭曲。在此背景下,必须重新审视农村基础教育的价值定位、“空心村”现象背后的农村基础教育现状、问题及其根源。基于对以上问题的审视,来探讨当前城镇化背景下农村基础教育发展对策,以期建立一种科学、可持续的农村基础教育发展策略,为中国广大农村地区基础教育发展提供借鉴。

[关键词]农村基础教育;价值定位;城镇化;空心村

[中图分类号]G620\[文献标识码\]A\[文章编号\]10054634(2015)03010906

根据中国国家统计局公布的信息,2013年中国城镇化水平已达到53.73%,依“诺瑟姆曲线”(见图1)可判断中国的城镇化已临近于“加速阶段”内的“停滞阶段”。同时,根据中国国家统计局数字,2013年中国人均国内生产总值约为6 767美元,已成为中等收入偏上国家,“中等收入陷阱”风险直面而来。如何避开城镇化“停滞阶段”和“中等收入陷阱”成为当务之急。当然,这个阶段仍有大量农村人口不断向城镇转移,农村人口持续下降(见图2),农村“空心村”现象凸显。人口城市化和农村人口空心化作为中国现代化过程中两个并行的趋势,所带来的历史性机遇和挑战是同样重大的[1]。“空心村”现象的背后隐藏着诸多农村基础教育发展困境问题。

图1诺瑟姆曲线

中共十八大报告指出,教育是民族振兴和社会进步的基石。一个国家、一个民族的发展复兴,首先应依托在提升公民素质的基础上,必须依靠教育的发展。从古至今,文明的传承和文化的传播无一不是依赖于教育。基础教育的重要性不言而喻。然而,如今基础教育价值定位扭曲,区域、城乡、群体之间基础教育差距在不断加大,解决教育公平问题已迫在眉睫。因而,研究城镇化背景下“空心村”现象背后的农村基础教育,对统筹城乡教育发展,落实城乡教育均等化,夯实农村教育基础,具有重大现实意义。某种程度上,还有利于避开城镇化“停滞阶段”和避免“中等收入陷阱”。

资料来源: 中国国家统计局公布数据(下同)。

图22003~2012年中国城乡人口变化趋势

1城镇化背景下基础教育的价值定位

城镇化是一个农业人口不断向非农业人口转化、农村地域不断向非农业地域转化的动态过程。在此背景下,大量的农业人口尤其是农村青壮年人口向城镇转移,大量的农业用地向城镇用地转变。农村城镇化在我国正处于一个快速发展的阶段[2]。由于我国农村人口的不断下降,加上城乡二元体制和二元户籍制度的约束以及新农村规划滞后等原因,当前很多村庄出现“空心村”现象。由于现有城镇化背景下农村地区整体公共产品与公共服务供给跟不上,作为基本公共服务重要组成部分的农村基础教育出现了很多问题。

基础教育的价值定位首当其冲,且已逐渐发生畸变,渐渐失去其核心的“教育性”而带有明确的“功利性”,农村基础教育也难以幸免。一般来讲,中国事实上的基础教育不仅包括九年制义务教育,还包括了幼儿教育。因而,事实上初中(包含在内)以前的所有教育形式都被认为是中国的基础教育,即幼儿教育、小学教育和初级中学教育三级教育结构体系。目前,我国还没有普及高级中学教育,因而高级中学教育暂不属于基础教育。《中华人民共和国义务教育法》第一章第三条规定:“义务教育必须贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。”从国家法律层面不难定位基础教育价值。首先,基础教育应具有“奠基性”,强调基础教育要发挥好提高国民整体素质的奠基作用;其次,基础教育应具有“公益性”,强调基础教育要为国家和社会公共利益服务;再次,基础教育应具有“公共性”和“公平性”,它们是“公益性”价值理念的延伸;再次,基础教育应具有“终身性”,强调了基础教育是年轻一代接受终身教育的基础部分;最后,基础教育还应保持基础教育的“独立性”和“普及性”。

由于受到农村规模的限制,农村基础教育则通常指幼儿教育和小学教育两类。城镇化在客观上对农村教育提出了新的任务和要求,也要求对农村教育的传统定位进行重新审视[3]。如果说基础教育是整个教育体系的基石,那么占了中国领土面积约三分之二的农村,其基础教育则是中国整个教育体系基石下的基石,更应该体现基础教育应有的价值理念。中共十八届三中全会公报对教育领域综合改革方面所做出的决定,则更凸显了农村基础教育的重要地位。很显然,无论城镇化怎么发展,农村都将会一直存在,农村基础教育的发展也应给予特别关注。城镇化背景下“空心村”现象背后的农村基础教育更不容忽视,其价值定位的准确与否影响着整个国家教育格局,应获得科学的价值定位。农村基础教育的宗旨不在于它能为学生带来多少“实惠”,而在于它是否使学生具备了最基本的素养和进一步发展的潜力[4]。因此,最为重要的是利用农村基础教育提高农村居民整体素质,并以此为衡量标准,以学生为中心,真正实现基础教育在农村的根本价值转型。

2“空心村”现象背后的农村基础教育现状及问题的解析

随着城镇化进程的加快,大量农村人口向城镇迁移,大量青壮年农民外出务工,大量宅基地和土地被闲置,大量“空心村”出现,大量农村聚落数量减少(见图3),大量空巢老人和留守儿童“诞生”。“空心村”现象是在中国工业化、城镇化和农业现代化的背景下,空间重构与社会转型不断进行的同时,农村人口为了寻求更大经济利益,而外出务工或者迁移到城市居住的大规模人口流动行为所导致的农村剩余劳动力低下以及农村空间“空心化”的现象。“空心村”现象对农村基础教育的影响体现在以下几个方面。

图32002~2011年中国村民委员会数变化趋势

2.1农村家庭教育缺失,留守儿童身心发展受挫

“空心村”现象下,农村地区空巢老人无人赡养、留守儿童无人抚养,留守儿童与隔代老人相依为伴的家庭模式逐渐显现,这对儿童的教育和成长有一定负面影响。根据《中国2010年第六次人口普查资料》样本数据推算,全国有农村留守儿童6 102.55万,占农村儿童37.7%,占全国儿童21.88%[5],农村留守儿童问题已不容忽视。家庭犹如儿童除了学校之外的第一个校园,亲子教育不足、隔代教育乏力等家庭教育缺失问题则可能导致留守儿童心智和道德不健全、价值观迷失等。在留守儿童的成长和教育过程中,亲子关系的失谐、安全感和归属感的丧失、父母榜样作用的剥夺以及道德行为监控机制的弱化共同构成了影响留守儿童道德成长的家庭教育因素[6]。从已有的研究来看,留守儿童表现出比完整家庭更多的心理和行为问题:中途辍学问题严重、自我保护意识较弱、很容易遭到伤害(如性侵犯)等。

2.2农村普通小学及在校生数量双线下降,原有基础教育格局打破

“空心村”现象的背后是农村规模的不断萎缩和农村内生力的衰败。同时,农村小学规模在不断变小,大量普通小学和初中破败,出现了农村普通小学及在校生数量双线下降现象(见图4)。原有基础教育格局已很难适应当前新型城镇化发展要求,基础教育格局模式——“县办高中,乡办初中,村办小学”已被打破。出现这些现象的原因是多方面的:(1)农村学龄人口减少;(2)进城就读人数增多;(3)农村基层教师外流;(4)农村普通小学规划布局调整。

图42003~2012年中国农村普通小学及

在校生数量变化趋势

2.3农村师资力量薄弱,素质水平较低

随着城镇化和经济社会的迅速发展,物质利益的追求在与实现理想的竞争中逐渐占得上风,部分教师的价值观念和从教观念发生改变。农村的穷苦、清贫,在一定意义上穷怕了一批人,农村的空心化更加剧了他们这种害怕。对于那些有志于通过教育摆脱贫穷命运的人来说,接受更好的教育成为他们快速脱贫、改变命运的最直接途径。而他们一旦获得了知识、技能,有了更好的就业机会,不少人会流连大城市的繁华与便利而不愿再返回农村,更别说引进优质师资扎根农村了。“走得出去,引不进来”的局面反映的是农村人才不断外流,优质师资引不进来的窘境,呈现出的是农村基础教育师资薄弱且素质水平较低的局面,这对农村基础教育的发展是一个致命的隐患。如:据重庆市教工委公布的数据显示,全市农村中小学专任教师已由2008年的79 138人锐减到2011年的48 324人,3年时间人数就锐减了约38.94%。

2.4农村基础教育投入不足,教育资源匮乏

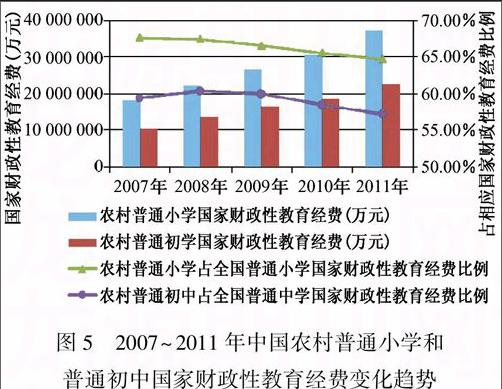

投入不足使农村基础教育面临危机[7]。农村人口向城市不断迁移,进城务工人员随迁子女逐渐增多,归根结底是因为城市的教育、医疗等公共服务设施相对于农村更有吸引力。某种程度上,农村基础教育的投入不足,也是造成农村空心化的原因之一。当前,我国教育资源过分集中于城市,而农村特别是偏远地区农村教育资源却极度匮乏。导致城镇与农村教育质量相差悬殊,教育公平缺失。据有关研究表明,中国重点大学在校生农村学生比例自上世纪末开始不断下滑。虽然近年来国家逐渐加大农村基础教育建设,国家财政性教育经费也逐年提高,但不管是农村普通初中还是农村普通小学,其国家财政性教育经费占比却呈现下滑趋势(见图5),农村教育资源匮乏仍是一个亟待解决的问题。否则,必然影响农村学生受教育水平和质量,也不利于建设和谐社会。

图52007~2011年中国农村普通小学和

普通初中国家财政性教育经费变化趋势

3“空心村”现象背后的农村基础教育现状及问题的原因追溯

3.1基础教育价值定位畸变

一个人的出身是注定的、无法改变的,但农村孩子们坚信知识改变命运,教育成就未来。因而,很多人将教育作为一把披荆斩棘的利剑,为提升自身的社会地位和经济水平而服务。特别是在这样一个崇尚自由和人权的时代,一个理性和开放结合的社会,教育成为向主流社会迈进、向物质享受走近的便捷途径。在现实中,农村基础教育的独立价值被忽视,过分地被绑架于更高层次的教育,被席卷进“应试教育”的浪潮中。农村基础教育的成功与否是以多少农村人才被选拔出,并被城市挖掘走作为标准的[8],而非以是否提升农村孩子整体素质为标准。除此之外,基础教育的“奠基性”、“公益性”等价值理念也面临相似的窘境,价值定位发生严重畸变。

3.2经济投入“杯水车薪”

教育与经济的关系相辅相成。教育的发展有助于经济水平的进一步腾飞,而经济的水平制约和决定着教育的发展基调。在教育中加大经济投入,有助于教育事业蓬勃发展。然而,由于现阶段农村地区经济落后,而且国家现有的公共财政制度又过度偏向于城镇地区,所以农村地区教育投入不足。最后导致农村基础教育无论是在硬件还是软件配备上,都比城镇基础教育落后一大截,已难以满足农村地区对优质教育日益增长的需求。经济投入不足,使得农村教育设施陈旧、教师工资低下、学生支付不起学费等问题此起彼伏,从而也引起了农村基础教育中部分学生和教师外流、师资不足等现象,严重制约了农村基础教育的发展。

3.3城乡二元体制壁垒

现阶段,受城镇化水平提高和国家经济实力整体提升的影响,农村地区逐渐得到一些国家政策性倾斜,农村基础教育也获得一定发展。但是城乡二元体制下,城乡不均等的教育资源配置体制却造成了城乡教育二元化的产生与加剧,使得农村基础教育在教育投入、教育设施建设等方面与城镇的差距越拉越大,城乡教育发展不均衡现象显著。城乡教育二元对立的背景下,城乡教育资源的不均等,受教育权利上的不平等,不能够保障农村孩子享受到与城市孩子同等良好的教育[9]。因此,很多农村孩子为了能享受到与城市孩子同等良好的教育,只好择校于城市。但由于城乡二元户籍制度的存在,于是现代版的“孟母三迁”、“候鸟迁徙”等不断上演。结果,农村教育人才外流严重,加剧了农村基础教育的衰败,农村基础教育问题也愈发严峻。

4“空心村”现象背后的农村基础教育的应对策略

4.1实施农村基础教育课程改革,科学定位农村基础教育

在“人口城市化”和“农村人口空心化”现实面前,原有农村基础教育课程已极度不适应,农村基础教育定位也亟须纠正。教育部在2001年颁布的《基础教育课程改革纲要》(试行),强调义务教育应使全国城乡的适龄儿童都受到基本的、为终生发展奠定初步基础的教育,是着眼于提高国民素质、为学生成为合格公民打下共同基础的教育[10]。明确了新时期农村基础教育的办学方向及目标,蕴含了在城乡、区域、群体之间缩小教育差距、实现教育公平的理念,体现了城镇化背景下基础教育理应赋予的价值定位。关键是体现了以学生为中心,以提升公民素质为基本要求的理念,为农村基础教育价值定位提供了衡量标准。

4.2建设留守儿童教学站,促进留守儿童身心健康发展

农村留守儿童由于缺少父母的教育和约束,加之学前教育接受的不正规和普通小学教育水平相对较低,身心健康发展难以保障。为了弥补家庭教育和学校教育在农村基础教育中的缺失,需要在农村设立专门的留守儿童教学站。留守儿童教学站作为家庭教育和学校教育的补充,是由政府支持、社会力量投资建设,专门为留守儿童服务的教学场所。它在提升农村留守儿童教育水平的同时,还有益于促进其身心健康发展,且有利于完善农村基础教育体系。把留守儿童聚在一起由教师陪伴生活和学习,对他们身心发展产生一定积极影响。能有效避免留守儿童性格上的自闭和孤独,避免误入歧途变成“问题儿童”,也可以减少他们辍学随父母务工的几率。

4.3加大农村基础教育投入,科学规划布局教育设施

当前,区域、城乡之间基础教育差距在不断拉大,“农村人口空心化”现象在逐渐加剧,原有教育设施布局已脱离当前经济社会发展实际。唯有按照以农村学生为中心,教育投入渠道多元化等原则,通过改善教育条件、加大农村基础教育投入等手段才能留住农村生源、吸引优质师资,才能逐步提高农村劳动力素质,提高农村生产力水平;按照小学就近入学、初中相对集中、优化教育资源配置的原则[11],通过科学论证整合农村基础教育资源、科学规划布局农村基础教育设施,才能提高教育资源利用效率。除此之外,还需抓紧建立健全监督机制、建立校车制度等。

4.4利用国家政策优势,努力向城市看齐

国家对农村教育的发展加大投入力度,也制定了很多政策为农村教育发展保驾护航。中共中央2004年至2014年连续11年发布以“三农”(农业、农村、农民)为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在现代化建设时期的“重中之重”地位。另外,国家的“三支一扶”、“特岗教师”、“一村一名大学生计划”、 高考“农村贫困地区定向招生专项计划”等政策,也为农村基础教育发展提供了政策性支持。农村层面应充分利用国家政策优势,抓住历史机遇,紧跟时代步伐,通过大力建设社会主义新农村,全面发展农村社会经济,持续完善农村基础教育,不断改善农村教师工作生活条件,统筹城乡教育均等化发展,努力向城市看齐。

4.5破解城乡教育壁垒,逐渐实现教育公平

基础教育的重要使命是整体提升城乡居民基本素质。受城乡二元体制的影响,农村学生在起步阶段就面临教育的不公平。城乡二元结构是阻碍农村基础教育发展的一个难以逾越的鸿沟,是阻碍城乡教育发展一体化、教育设施均等化的主要障碍。城乡教育壁垒一日不除,就一日难以实现城乡教育公平。所以必须建立健全体制机制,破解城乡教育壁垒,逐渐缩小区域、城乡之间教育差距。如实行城乡教师交流工作制度化,推动城乡教育资源的有效合理配置[12]。当然,由于受当前经济社会发展水平和现有体制机制不完善的限制,教育公平暂无法实现,但完全可以通过努力去逐步改变农村学生因出身而带来的教育不公平,让他们可以享受和城市学生一样的受教育权、一样的教育资源。

总之,城镇化背景下农村地区“空心化”现象愈发突出,“人口城市化”和“农村人口空心化”交织发生,农村基础教育问题早已到了亟须解决的历史时刻。为应对“空心村”现象背后的农村基础教育问题,应积极转变教育发展方式,寻求科学的发展道路,构建有效的教育机制,不断完善农村基础教育,助推城乡教育均等化发展,提升全体国民整体素质,推动中国教育的整体发展。同时,农业作为国民经济的基础,应充分享受工业化和城镇化发展带来的红利,实现农业现代化,这样才能巩固农村基础教育发展的内在动力。某种程度上,农村基础教育的发展还可助推工业化和城镇化的发展。因此,在当前背景下决不能让农村成为我国经济社会发展的掉队者,他们也应充分享有经济社会发展所带来的红利,农村基础教育发展需要更多的关注,尤其是“空心村”的基础教育。

参考文献

[1] 周祝平.中国农村人口空心化及其挑战[J].人口研究,2008,(2):4552.

[2] Liu F B, Zhang F, Song Y, et al.Study on Influencing Factors and Characteristics of Spatial Form of Traditional Rural Settlements in the Yellow River Floodplain of North of Henan[J]. Applied Mechanics and Materials,2014,(584):322329.

[3] 周晔.城镇化背景下的农村教育新探[J].河北师范大学学报(教育科学版), 2013,(7):1721.

[4] 曹冰凌.中西部农村基础教育问题探析[J].农业考古, 2007,(3):343345.

[5] 全国妇联课题组.全国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告[J].中国妇运, 2013,(6):3034.

[6] 迟希新.留守儿童道德成长问题的心理社会分析[J].教师教育研究, 2005,(6):7477.

[7] 李芸.投入不足:农村基础教育面临危机[J].教育理论与实践, 2005,(6):2022.

[8] 武晓伟,朱志勇.论我国“精英式”农村基础教育问题及其治理[J].南京社会科学,2014,(2):138143.

[9] 杨宝琰.人口空心化背景下农村教育:挑战与对策[J].当代教育与文化,2009,(1):6468.

[10] 王嘉毅,赵志纯.我国农村基础教育课程改革:问题与对策[J].教育研究,2010,(11):2530.

[11] 陈玉华,慕彦瑾.农村基础教育资源配置存在的问题及对策[J].教育探索,2004,(4):4143.

[12] 史静寰,延建林.聚焦农村中小学教师关注农村基础教育的可持续发展[J].教育发展研究, 2006,(1):813.

Study on rural basic education behind the phenomenon of

“hollow village” under the background of urbanization

YANG Man1,LIU Fengbao2

(1. School of Education Science,Nanjing Normal University,Nanjing,Jiangsu210097,China;2. College

of Civil Engineering and Architecture,Guilin University of Technology,Guilin,Guangxi541004,China.)

AbstractWith the rising of the urbanization level in China,"population urbanization" and "rural population hollowing out" are advancing parallel to and intertwined with each other,thus the phenomenon of "hollow village" appears.Behind it,there are,however,many problems occurring in the countryside,especially the rural basic education problem.The value proposition of rural basic education has been distorted.In this background,we must reexamine the value proposition of rural basic education,the present situation and existing problems of rural basic education behind the phenomenon of "hollow village",and the root of them.Based on the review of the problems above,this article puts forward to some development countermeasures of rural basic education under the current background of urbanization,in order to establish a scientific and sustainable rural basic education development strategy,and provide some reference for the basic education development in China's vast rural areas.

Key wordsrural basic education;value proposition;urbanization;hollow village