基于北斗增强信息的位置服务广播系统

2015-07-18中国电信股份有限公司广州研究院李屹朱先飞张涛杨德利

● 文|中国电信股份有限公司广州研究院 李屹 朱先飞 张涛 杨德利

基于北斗增强信息的位置服务广播系统

●文|中国电信股份有限公司广州研究院李屹朱先飞张涛杨德利

摘要:随着移动互联网的蓬勃兴起,个人移动端的精确定位应用需求猛增。基于北斗的位置服务广播系统就是将高精度的卫星定位相关信息以低时延、低成本的方式发送至大规模的移动用户。以满足用户精确定位需求的新技术之一。

关键词:卫星定位 广播 位置服务

一、引言

移动互联网发展越来越迅猛,个人移动终端普及度越来越高,各种应用对卫星导航位置信息的需求也随之提升,如何取得更加精准的个人位置信息,满足用户对准确位置的需求成为研究重点。本文描述如何将北斗系统广域实时精密定位的增强信息实时送达到个人移动网络终端上,如何处理基准站数据与数据处理中心的实时信息传输、提供与位置相关的增值应用等问题,这些将成为进一步发展移动互联网用户的关键。

二、卫星导航增强系统

为获取更高的卫星导航精度,现行的GPS、北斗等卫星定位系统都可以通过增强信息来进行辅助。

定位系统增强信息是卫星导航系统中为了提高定位准确度提供的附加信息,需要通过基准站计算修正值后发送给相应区域的终端用户,该终端将直接获得的增强信息进行修正计算,从而得到更高精度的位置信息。从定位精度上可分为:广域米级、广域分米级、区域厘米级等。

1.广域米级差分增强原理

对基准站实时原始观测量进行数据处理,获取基准站单频差分改正数据(单频伪距和载波相位改正数),然后播发给基准站周围的流动站用户,流动站用户利用距离自己最近的基准站的单频差分改正数据对获得的原始观测量(单频伪距和载波相位)进行误差修正,利用修正后的观测数据进行解算,解算得到的定位精度会得到显著提升。

2.广域分米级差分增强原理

对基准站实时原始观测量进行数据处理,获取精密卫星轨道、钟差改正数、广域电离层模型、卫星非整数相位延迟(UPD)和单站双频非差改正数以及完好性等数据产品,对于单频载波用户,直接采用精密卫星轨道、钟差改正数、广域层电离模、卫星非整数相位延迟对卫星星历和载波相位观测值分别进行校正,再利用校正过的数据进行解算,大幅提升定位精度。对于双频载波接收机用户,有两种工作模式:工作于精密单点定位模式和工作于网络RTK模式。

精密单点定位模式原理与单频载波用户类似,差异在于双频观测,还可充分利用各种误差消除模型,但由此带来初始化时间的问题。

网络RTK模式也是在充分利用精密卫星轨道,钟差改正数、广域层电离模、卫星非整数相位延迟和单站双频非差改正数的基础上,数据综合处理中心将对整个基准站网的观测数据可以采用整网联合结算,或采用划分子网以及单基线模式进行并行处理,得到测站卫星间双差模糊度信息。此时,结合由多个测站所组成闭合环对应双差模糊度之和为0以及基准站坐标精确已知等限制条件对结算得到的测站间双差模糊度进行检核,剔除或重新解算存在问题的基准站观测数据。数据处理中心按照“基于非差观测的网络RTK方法”,通过适当添加某些基准信息,将按照现有相对定位方法计算得到的双差观测值残差映射为各基准站与可视卫星间非差观测值残差的形式,从而实现对每颗可视卫星的一小块区域分别进行拟合建模。进一步精化各种误差。构建的各类误差改正模型信息采用GSM、GPRS、RDS等广播方式被实时传送给内网用户接收机,大幅提高定位精度。

3.区域厘米级差分增强原理

区域厘米级差分增强目前主要有两种技术体制,即主辅站技术和虚拟参考站技术。两种技术体制都需要利用通过区域站综合结算的精密卫星轨道、钟差改正数、电离层模型、对流层模型等区域误差改正数,在双频观测的基础上,利用区域网络进行整网结算。其中主辅站技术以离用户最近的基准站作为主站进行相对定位;而虚拟参考站技术则利用用户概略位置,在用户真实位置旁边虚拟一个参考站,利用该虚拟参考站与用户流动站进行相对定位结算,最终提升用户定位精度。

卫星导航增强系统可以帮助用户更加快捷准确地进行定位,但实现过程的重点是如何将正确的北斗增强信息及时准确地广播到各终端中。本文研究内容就是基于北斗增强系统信息广播的服务平台,为用户的终端提供位置服务应用。

三、北斗系统移动广播系统平台

北斗增强系统移动广播系统平台就是将获取的不同地面参考站传送来的北斗系统增强信息通过优化处理,广播给相应用户、对应终端的平台。

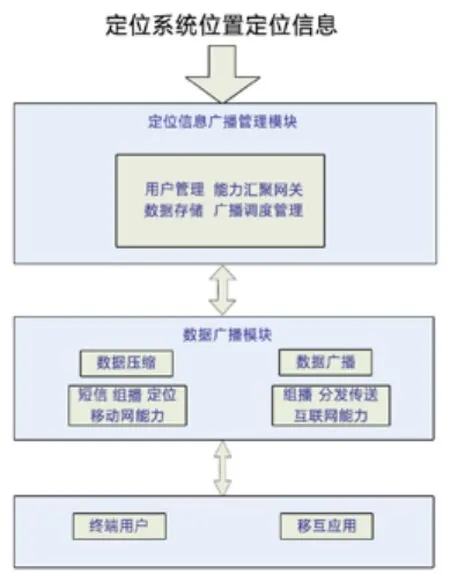

业务受控的北斗系统增强信息广播系统由三个部分组成:增强信息移动广播管理模块、数据广播模块、终端用户及其他各种移互应用。系统功能架构如图1所示。

图1 北斗增强信息移动广播系统功能架构图

·数据广播模块:主要包括移动数据传输能力及3G数据广播能力,互联网能力主要包括大容量组播能力,内容分发与传送能力。

·增强信息移动广播管理模块:主要包括用户管理、广播调度管理引擎和能力汇聚网关。用户管理主要实现权限和密钥管理,广播调度管理引擎控制能力汇聚网关实现可控广播。

增强信息移动广播系统的工作流程为:增强信息移动广播管理模块负责接收北斗系统实时精密定位的增强信息广播数据,并通过数据广播模块通过移动网能力及互联网能力分发给终端;同时也能接收位置服务应用的定位请求,通过策略控制和负载均衡调度,向终端转发定位请求,并把终端的计算结果返回给应用。

增强信息移动广播系统中最关键的步骤是如何将增强信息广播给终端,目前使用的两种广播技术是基于信令通道数据广播技术和基于网络通道数据广播技术。

1.基于信令通道数据广播技术

目前主流的广播服务有基于WCDMA和CDMA的技术,其本质原理均为基于信令通道数据广播技术,是一种在移动网络中通过基站维度建立广播承载通道的技术,使得定位信息在移动广播网络中的传输更高效。

基于信令通道数据广播承载通道建立以后,可向指定基站/扇区提供定位信息广播服务,通道资源可以动态协调:有数据流时根据带宽要求动态分配;无数据流时,承载通道释放,以节约资源。

但是由于本方案需要通过升级改造无线、PDSN/BSN以及接入网设备等硬件设备,同时需要占用已经紧缺的频率资源,可能会对其他服务产生影响,因此很难在短时间内大规模实现。

随着4G网络的普及,4G网络可以改善其占用通道的缺点,使得基于信令通道的广播技术得到更好的发展。

2.基于网络通道数据广播技术

基于网络通道数据广播技术通过位置能力开放系统获得广播数据后,通过广播管理服务器将需要广播的数据注入到IP网络,通过IP网络的组播技术,下发至各个网络边缘相关PDSN,最后经过无线的数据网,实现将数据下发到相应手机终端。

用户使用该业务前,需要使用基于精密位置信息终端SDK实现的位置业务终端软件,先在位置能力开放系统进行注册,注册成功后,该手机可接收位置信息的广播信息

此方式实质上利用了IP网络中的受控组播的方式。在IP广域网中开展广播,对全网影响巨大,显然不现实,而通过受控组播的方式来实现对所需终端提供定位广播则是较好的选择。该技术成熟可靠,既能达到节省骨干带宽,又能同时发送至众多终端的目的。适合短时间内大规模推广应用,推荐使用该技术建设系统。

四、基于位置的广播现场试验

通过对之前方案关键技术的研究,进行了基于位置的网络信道数据广播技术的现场试验(江苏、广东等地),用于验证本方案的可行性和实用性。

试验模拟找寻周边用户的场景:

1)区域:400km2;

2)用户:100万活跃用户;

3)系统把热点区域划分为200×200个边长约100m的网格,即在缓存进程中表示为200×200的二维数组;

4)假设用户每移动100m发一个位置变更请求。显然,早上7点到9点上班高峰为用户移动最频繁时段,假设平均每人上班路程为5km,则系统每秒要处理6944个位置变更请求,而每次位置变更请求时都需要从定位信息移动广播系统中请求定位信息;

5)假设这100万用户在这两小时里有10万人提交了搜索周边用户的请求(半径1km),平均每人提交5次。则系统平均每秒要处理69次搜索周边用户的请求,其中包括请求自己的定位信息,以及周边用户的定位信息。

系统存储的主要信息是用户的位置跟踪信息。传统的解决方案是采用关系型数据库保存这些信息。但这种基于关系型数据库的解决方案存在以下几个问题:

1)定位系统产生的记录数量巨大,每天每台终端设备都会产生大量的定位信息;每条记录内容较少,根据业务需要位置跟踪信息可能要保存很长一段时间;

2)某一位置跟踪信息都是属于某一个特定的用户/手机的,不同用户/手机之间的位置跟踪信息不存在关联;

3)对历史位置跟踪信息的处理基本对某用户/手机某段时间内所有的定位信息进行批量处理,对单个历史定位信息进行查询和操作的需求很少。

因此,传统的RDBMS数据库用于保存和处理定位信息并不是很适合。本项目采用了一种分布式缓存,利用分布式数据架构,为应用提供可靠的数据存储和快速的数据访问。根据定位业务的特点,建立针对定位业务具体特征进行优化,为各种移动定位业务提供通用的,可定制的公共存储服务,降低应用开发门槛,提升定位服务质量轨迹建模就是将这些点按照时间顺序连接起来,并且根据道路、建筑等环境特征,构造一条用户实际走过的路线。

除了在一些关键时段,比如学生上下学的时候,采用高采样率,例如每隔5s采集一次学生的位置。但高采样率带来的是通信和存储代价的增加。例如,如果5万用户每5s采集一次地理位置,那么1小时内,产生的数据量为3600万条记录,按每条记录0.1k计算,产生3.6G数据量,如果用户规模再扩大,这些对网络带宽和存储资源的占用是巨大的。

因此,研究的一个重点是在定位数据低采样率情况下轨迹的重建技术。

由于用户轨迹总是存在一定的限制条件,以及相关的上下文因素,例如绝大部分是在正常道路上行走的;以及在两个位置之间消耗的时间这些都可以作为缩小搜索空间的限制条件。本实验就是在这些合理的假设前提下,通过地图匹配等技术来实现轨迹的重建。

测试任务包括:

场景一:单纯模拟位置变更请求;

场景二:单纯模拟搜索周边用户请求;

场景三:模拟位置变更请求和搜索周边用户请求的组合情况;

场景四:单纯模拟搜索周边用户请求,允许误差结果;

场景五:模拟位置变更请求和搜索周边用户请求的组合情况,允许结果有误差。

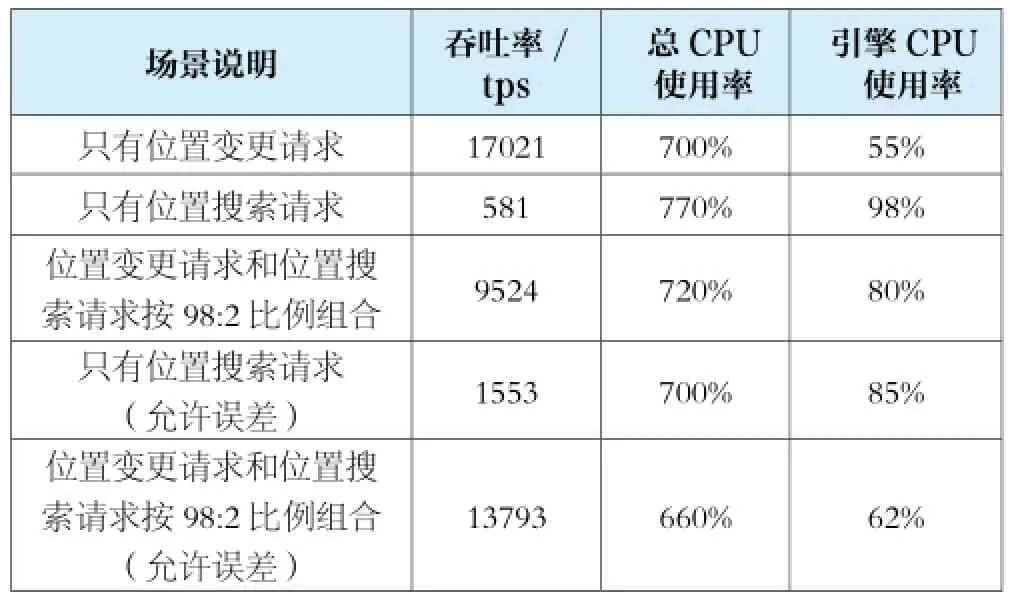

通过测试得到测试结果如表1所示。

表1 测试结果

注:1.因为服务器具有8颗逻辑CPU,所以总CPU使用率理论上最高可达到800%。

2.压力程序部署在同一台服务器上,也会占用部分CPU资源;这里的引擎CPU使用率是指位置搜索引擎占总CPU使用率的比例,如700%×55%说明在该服务器上位置搜索引擎的占用率为总CPU使用率乘以引擎CPU使用率。

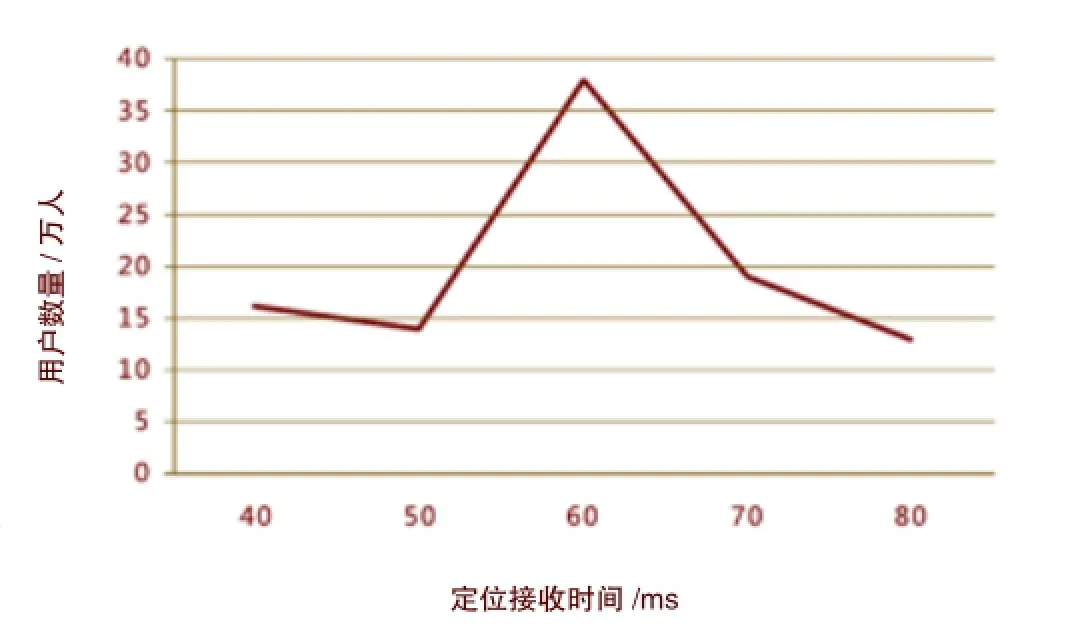

在此场景下定位信息移动广播系统的性能如下(图2):

图2 定位信息移动广播系统测试结果

平均定位信息接收时间: 60ms;

最大定位信息接收时间: 79ms;

最小定位信息接收时间: 40ms。

通过测试结果我们可以看到,本方案中采用基于网络通道数据广播技术完全可以满足目前应用对位置的要求。

根据测试结果的数据,针对全国部署的基于北斗增强信息广播的位置服务应用平台需要根据活跃用户密度情况进行合理的分配。例如在沿海发达地区,用户人数密集、使用频率高,服务器压力大,那么就需要按省或者市来建设系统;而在西北等土地面积广阔,用户分布散,使用频率低的地方可以按大片区建设系统,以达到合理利用资源的目的。