美术欣赏教学“视觉性”缺失的成因及对策

2015-06-11刘智永

刘智永

摘 要:美术的魅力在于抵制语言的分析,感受可意会不可言传视觉形象的意味。本文针对美术欣赏教学实践中“视觉性”缺失现象,探讨分析其成因,并提出凸显“视觉性”的美术欣赏教学策略。

关键词:欣赏教学 视觉性 视觉感受 视觉语言 策略

2011版《义务教育美术课程标准》开篇即提出“美术以视觉形象承载人的思想观念、情感态度和审美趣味,丰富人类的精神和物质世界。”美术课程的“视觉性”是其区别于其他学科的根本特征,是美术教学的根本立足点。

一、美术欣赏教学“视觉性”缺失的现象

美术的本质在“视觉性”,而“视觉性”难以捉摸和言传。在欣赏教学活动中“说得多,看得少”的现象,显然有悖于美术学科特质。缺少学科特质的美术欣赏课常被戏称为“历史课”、“品德课”……

1.“说得多,看得少”的教学现象

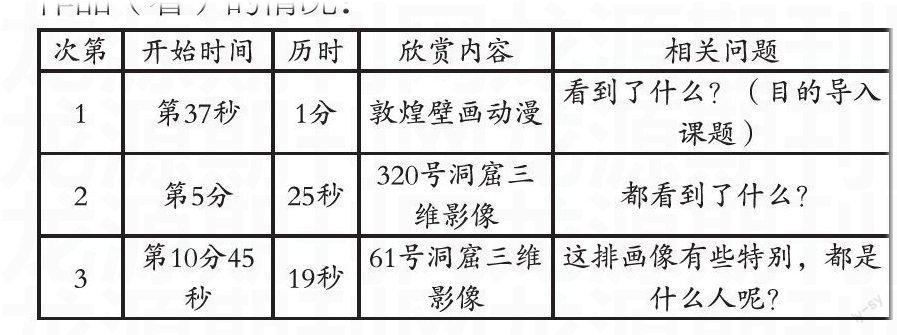

整堂课学生自由欣赏感受作品4次,共用时2分9秒。从“相关问题”上看,每次作品感知后教师都将学生思维引向画面内容辨析,缺乏对作品视觉形式语言的阐释和感知。

全国美术优质课每五年举行一次,每堂课都是一个团队的智慧凝聚,都代表一种为很多人所接受的理念。因而美术教学“视觉性”缺失应该不是个别现象。为此,笔者从2014年10月下旬开始,观摩36节常态美术欣赏课,并统计了几种不同教学方式所占用课堂的时间:

根据笔者统计在欣赏教学中“自主感受”作品平均用时约2分钟,美术欣赏课多数时间是语言的交流。可见“说得多,看得少”是目前美术欣赏教学一个普遍现象。

2.“从知识到精神”的教学策略

全国优质课《敦煌壁画》其教案中注明教学重点是:“欣赏、了解敦煌壁画的基本知识,探究飞天艺术特点的演变,激发对传统文化的热爱”。显然,在执教者看来情感目标和知识目标是教学的重点。

教师为什么追求“知识”舍弃“视觉感知”?想在这样的美术欣赏教学中“教什么”?笔者开展了一次问卷调查活动。情况如下:

调查对象:某市专任美术教师107人

问题1.你认为美术欣赏教学中哪些是必要的教学行为和目标?(多选)

问题2.你认为欣赏教学最重要的目标是什么?(单选)

问题3.你认为最难达成的目标是什么?(多选)

从这个统计上来看,教师普遍认为情感态度价值观的目标是最重要的,知识技能目标最容易,能力目标最难。也就是能力目标“难但不是最重要”。基于这样的理解,教师采用“知识去达成精神”就是最便捷的策略。

二、美术欣赏教学“视觉性”缺失的原因

美术有其独特的法则,其艺术魅力在于抵制语言的分析,可意会不可言传。如果不能教会学生感受、体会到形象的“视觉感”,只谈美术作品的背景知识,这样的教学是触及不到美术核心的。“视觉性”缺失的美术欣赏教学之所以普遍存在,既有“视觉感受”自身的因素,也有教育者教育理念的因素。

1.“视觉感受”自身的复杂性

视觉感受包含两个过程,一是视觉感官侦测信息,二是和感受主体已有的信息融合产生新的信息。影响视觉感受结果的因素很多,视觉感受有很大的主观不确定性。影响视觉感受的除了作品的形式外,还有欣赏者自身的情绪精神状体、心理储备,欣赏所处的环境,观赏的角度等。视觉感受是一个人由视觉感知引发的复杂的心理过程,是意识和潜意识、主观与客观、理性与感性的交织。很难理清到底有多少因素影响人的视觉感受结果,视觉感受力被很多人误认为一种感性的能力。

2.“重双基”传统教育观念的影响

在我国,重“基本知识”“基本技能”的“双基”教学深入人心,教师很难理清知识目标和能力目标的关系。2011版《义务教育美术课程标准》总目标中,关于欣赏评述领域“知识目标”的描述是:“感受自然美,了解美术作品的题材、主题、形式、风格与流派,知道重要的美术家和美术作品,以及美术与生活、历史、文化的关系,初步形成审美判断能力。”新课程改革的核心之一是“过程与方法”能力目标的提出。从这段话可以看出,在义务教育阶段美术知识目标是为能力目标服务的,这是理清知识与能力关系的基础。

3.“强文化”激进思潮的影响

《义务教育美术课程标准》实验版在“课程性质”中首句即提“美术学科具有人文性,是学校进行美育的主要途径”。有激进的改革者将“文化”提到了绝对高度,一度出现教育的“文化”热潮,美术教育意识形态化凸显。很多课谈论很多抽象的文化,却始终未有涉及视觉造型的语言。“人文性”固然重要,但非美术本质,美术教学要做好学科性和综合性的平衡。

三、美术欣赏教学凸显“视觉性”的策略

(一)正确认识视觉感受过程和规律

视觉感受的过程是一个创造性的过程。感官侦测信息,再将这些信息与感受者已有积累融合,最后创造出新的信息。阿恩海姆的格式塔理论很好地解释了视觉感受的过程。他认为大脑对眼睛侦测到的信息进行组合,把有本质联系的信息组合在一起。这种联系信息的能力叫完形能力,每一个信息的联合体就是一个格式塔。人们所能辨识的任何物体都是一个格式塔。格式塔心理学认为,不同格式塔的产生会和我们的不同心理储备融合有关。同样的客观对象,不同观察者或者同一观察者在不同的心理状态下,会产生不同格式塔。

在欣赏美术作品时可以自然直觉地观看,也可有意识地观察。这两种状态欣赏者参与融合的储备信息是不同的,前者是潜意识参与,后者是意识参与。不同的感知方式,产生的视觉感受可能完全不同,有的时候甚至是矛盾的。很多矛盾空间和视错觉亦是这两种不同感知的冲突结果。

(二)尊重直觉感知,发展个性化的视觉感受力

运用直觉去感知作品,其本质是潜意识和欣赏对象的融合。欣赏教学中,要充分尊重直觉感知,直觉感知是个性化视觉感受力的发展基础。在教学中要保障自由感受作品的时间,依据个体的积累建构其作品的感受体系。

(1)减少“知识观念”对感知的干扰

美学大师蒋勋曾说“美这东西,她有时候就是刹那间显现一些东西给你,我不觉得美是一种知识。”知识不等同于审美。“重知识”的美术欣赏教学之所以不可取,是因为知识本身是一种“意识”。“意识”天然就在抑制“潜意识”,因此知识就是双刃剑。一方面知识帮助我们理解作品,另一方面知识会抑制直觉。在教学中要帮助学生放下知识观念,单纯去感知作品。要挖掘“第一印象”“先看后教”。谨慎使用课前搜索作品背景知识、名家评论的教学行为,以免剥夺学生用“第一感觉”去感受作品的机会。

(2)营造民主宽松的交流氛围

民主宽松的氛围学生才敢于表达真实的感受,个性化感受力才能得以展现。教师既要鼓励学生大胆表达出与众不同的感受,又要善于处理学生间矛盾观点的关系。美术欣赏教学中出现截然相反的感受,说明感受的个性化被呈现出来,是一个可喜的现象。

(三)理解美术语言,发展视觉品读能力

语言是共同采用的沟通符号,美术作品是一种独特的符号。在美术欣赏教学中尽量用视觉本身去理解作品,要充分把握视觉语言。从符号学的角度来看,美术语言不是指向明确的“所指”符号,而是“能指”符号。即美术语言的指向不是单一的,具有丰富性易变性。因此美术语言的品读,需要联系地、辩证地、具体地、形象地去感受。

1.理解视觉语言的组织方式

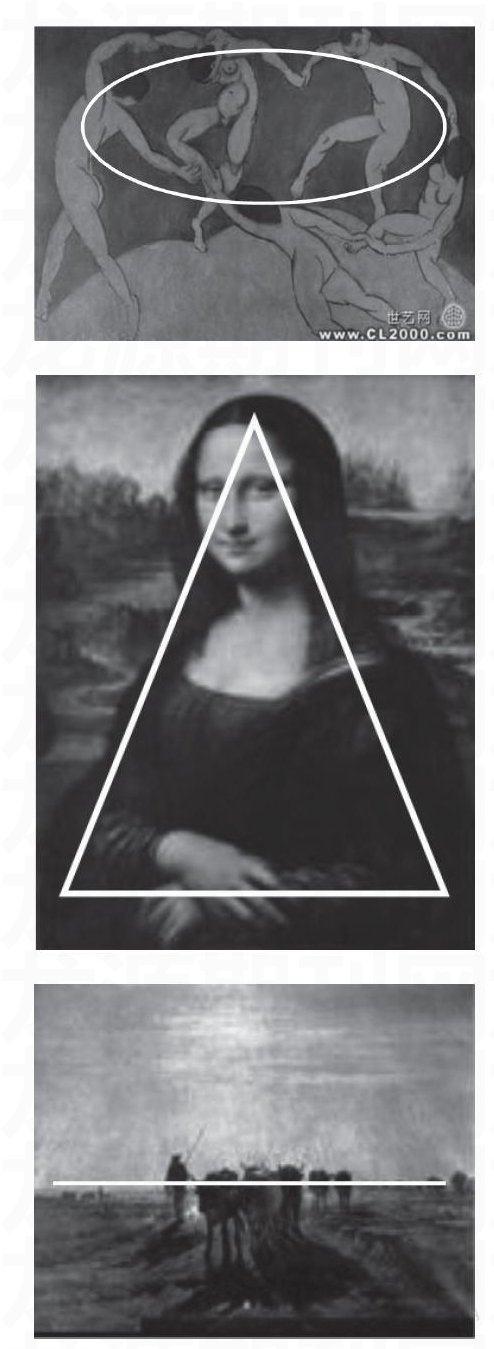

视觉语言的基本形式是形与色,人们感官所能感受的点、线、面、体、明暗、肌理、空间都是形与色的变化组合。在美术创作时,构图是艺术家组织各种美术语言的方式。教学过程中需要通过理解构图,梳理精神表达与视觉形式的关系。

《舞蹈》从韵律线上看是圆形的构图,有明显的旋转运动的感觉。《蒙娜丽莎》采用的是立三角形构图,端庄典雅,通过一个普通市民女性的形象表达了人对于自身的肯定。许多风景画、包括海景、往往采用平直的水平线构图,并且有意保留这条视线不受前景物象的破坏,以体现景致的宽广。除此之外还有“S”形、菱形、斜线、垂直线等不同的构图方式,每种方式都有着其独特的表现效果。

色彩的视觉心理非常复杂,它比其他造型因素更能刺激人们的情绪。人们对色彩的感受主观成分很多,所以在构图中合理利用色彩明暗、色相、纯度的变化,能在画面中因造出不同的色调,表达艺术家不同的情绪。如明亮的高短调通常给人以轻松愉快的感受,冷色通常给人安静平和的感受。然而美术语言的解读,必须在一个有联系的体系中,必须建立在感受的基础上。脱离视觉感受的美术语言学习是僵化刻板和反艺术的。在日常的教学中用概念代替感受的现象时有发生。如《暖色的画》有教师会概念化地得出“暖色表现温暖愉悦”的结论。事实上明暗纯度发生变化,可能会有完全迥异的表现效果。如暖色的《伊凡雷帝杀子》,其暖色的画面却充满血腥和恐怖。

2.理解典型的美术语言

我们既需要联系各种美术语言来理解和品读作品,也需要单独提取典型的美术语言强化感受。因为,各种美术语言有其自身独特的表现力。

2014年全国美术优质课《飞天》一课,教师展示一个舞蹈人物后问“用什么办法让这个人物飞起来?”学生给出各种思考后,教师为人物添画了飘带。带飘带的人物立刻有飞舞的感觉,教师在解决问题的过程中让学生感受到线条语言的表现魅力。

为便于学生理解美术语言,有时候我们要运用现代多媒体技术,把典型语言提炼出来。排除了画面因素的干扰,可以单纯的语言来感知作品。依据欣赏对象,单独提取形状、色、线条等典型语言,通过提升对这些典型的语言感受力,来推进对美术作品的审美感受力。培养学生对美术语言的敏感性,理解力,提升其视觉意识,从而推动其视觉感受力发展。

(三)变换感知方式丰富视觉感受

影响美术作品给人感受的因素很多,客观方面有作品的体量大小、与观赏者的距离、所处的环境、观赏角度等。对作品的感受,既要联系地整体感知作品,又要有深入地针对性品读。变化不同的感知方式,去获得不同的视觉感受。

(1)模糊朦胧地感知

朦胧本身就是一种美,很多艺术家用各种艺术形式表现过朦胧的月夜。对美术欣赏者来说,获得“朦胧”既是一种目的也是一种手段。因为“朦胧”可以让欣赏者摆脱细节的干扰,回到作品的整体风味中。欣赏教学中要巧妙地引导学生“眯眼”或“远观”感受作品,获得朦胧的视觉感受。“眯眼”观察后“飞天”人物被模糊地概括为一些游动的线条,那种飞云流动般的感受反而更加凸显。

(2)变换距离和视角感知

“远近高低各不同”感受美术作品需要有角度和距离的变化,会产生出不同的感受。文艺评论家傅雷曾描述自己欣赏《蒙娜丽莎》过程,由远到近再到远。罗中立《父亲》的原作体量很大,近距离观看时画面充满视野,能清晰地看到人物的须发黑黄的指甲以及泛黄的粗瓷大碗,给人的震撼是在小幅的印刷品面前是完全感受不到的。对立体作品来说不仅在距离上有变化,还要有角度的变化。2014年全国美术优质课《着衣母婴卧像》,教师从雕塑不同教度引导学生感知作品,学生很好地感受到亨利摩尔作品意味的丰富性。

美术作品的感知还可巧妙地利用光线和环境的变化。蒋勋曾说,他在吴哥窟者耶跋摩佛像前凝视,从黎明的第一素阳光照在佛的额头开始,到日落月夜。他感受到很多独特的美。特别是正午强烈的阳光用阴影强化眼睛的造型时,佛像好像睁开双眼。

(3)与其他感知方式综合感受

把不同感官的感觉沟通起来即是通感,通感是联想引起的感觉转移。“以感觉引发感觉”是艺术创作和鉴赏中各种感觉器官间的互相沟通。在通感中,颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量。在美术教学中,教师要依据作品特点,调动各种不同感知方式来和视觉交融感受。教师可以让学生触摸感受作品,可以语言描述和音乐引导学生感受,还可以通过模仿表演来等方式来感受作品……

美术教育家尹少淳曾发出“美术教育不能再飘”的呼吁,意在强调美术教学凸显学科特质。美术欣赏教学需立足“视觉性”的美术本体,从感知到感受,从形式到精神,用美术最本质的语言来彰显美术的学科特质。

参考文献:

[1]《义务教育美术课程标准(实验版)》

[2]《义务教育美术课程标准(2011版)》

[3]鲁道夫·阿恩海姆著 滕守尧译 《视觉思维——审美直觉心理学》 出版时间1998-3-1

[4]常锐伦著 《绘画构图学》 人民美术出版社 出版时间2008-12-1

[5]罗兰·巴尔特著 《符号学原理》 中国人民大学出版社 出版时间2008-01-01

(义乌市教育研修院 浙江金华)