布氏杆菌脊柱炎与脊柱结核的MRI鉴别诊断

2015-06-07宁永红牛金亮杨海延

宁永红,牛金亮,田 雪,杨海延

(1.山西医科大学医学影像系,山西 太原 030001;2.山西医科大学第二医院磁共振室,山西 太原 030001;3.山西省心血管病医院CT室,山西 太原 030024;4.山西省稷山县人民医院磁共振室,山西 稷山 043200)

布氏杆菌脊柱炎与脊柱结核的MRI鉴别诊断

宁永红1,牛金亮2,田 雪3,杨海延4

(1.山西医科大学医学影像系,山西 太原 030001;2.山西医科大学第二医院磁共振室,山西 太原 030001;3.山西省心血管病医院CT室,山西 太原 030024;4.山西省稷山县人民医院磁共振室,山西 稷山 043200)

目的:比较布氏杆菌脊柱炎与脊柱结核的MRI表现差异,提高对这2种疾病的诊断及鉴别诊断水平。方法:收集经MRI检查并被手术病理或临床随访证实的布氏杆菌脊柱炎患者15例、脊柱结核患者20例,对这2种疾病的MRI表现进行回顾性比较分析。结果:MRI显示,15例布氏杆菌脊柱炎患者中,12例椎间盘有异常信号,表现为条形T2WI高信号;11例椎间隙无狭窄;36个受累椎体,形态接近正常24个;无椎旁软组织内脓肿;12例椎管内硬膜外软组织肿胀,其内脓肿范围小,硬脊膜受累,范围广超过病变椎体水平。20例脊柱结核患者中,6例椎间盘正常结构消失;10例椎间隙有狭窄,其中6例椎间隙明显变窄,4例椎间隙消失;43个受累椎体,形态异常37个,形态正常6个;15例表现为椎旁脓肿形成,5例未见脓肿形成;3例椎管内硬膜外脓肿,范围未超过病变椎体水平。结论:根据病变椎间盘内异常信号、椎间隙有无狭窄、椎体形态、椎旁有无脓肿及硬膜外脓肿侵犯范围的MRI表现,可提高对布氏杆菌脊柱炎和脊柱结核的诊断及鉴别诊断水平,减少误诊率。

布鲁杆菌病;脊柱炎;结核,脊柱;磁共振成像

布氏杆菌病又称马耳他热、波状热,是由各型布氏杆菌引起的人畜共患的全身传染性及变态反应性疾病,此病常侵袭脊柱引起脊柱炎,在临床及影像学方面与脊柱结核有许多相似的表现,在日常工作中极易误诊。收集稷山县人民医院2011年8月至2014年4月收治的布氏杆菌脊柱炎患者15例、脊椎结核患者20例,临床表现均有不同程度低热、盗汗、乏力及病变水平疼痛等症状,比较其MRI表现,现分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 15例布氏杆菌脊柱炎患者中,男12例,女3例;年龄40~67岁,平均51岁。患者均有不同程度牛、羊接触史或饮用未经消毒、灭菌的乳制品和食用涮牛、羊肉史。布氏杆菌血清凝集试验均为阳性(采用标准血清试管凝集法SAT,滴度均大于1∶160)。红细胞沉降率增快11例(30~50mm/h),结核菌素试验2例为弱阳性。其中3例采取手术病灶清除并行病理学检查证实为布鲁氏菌病。

20例脊柱结核患者中,男10例,女10例;年龄23~60岁,平均45岁。结核菌素试验15例为阳性,2例为弱阳性,3例为阴性。红细胞沉降率均有增快(63~81mm/h)。其中6例经手术病理证实,14例经临床随访证实。2组患者均在行MRI检查之后行布氏杆菌凝集试验及结核菌素试验。

1.2 仪器与方法 使用GE Signa Profile Gold型 0.2 T MRI机,体部线圈,常规SE及FSE序列行轴位、矢状及冠状位成像,脂肪抑制T2WI成像。扫描序列:T1WI(TR 280~440ms,TE 14~16ms),T2WI(TR 2 540~4 100ms,TE 121~143ms),短时间反转恢复STIR(TR 2 440~2 700ms,TE 33ms,TI 75ms)。层厚5mm,层距1mm,矩阵256×256,FOV 280mm× 280mm。增强扫描用Gd-DTPA注射液(北京北陆医药有限公司生产),用量为0.1mmol/kg体质量,行手推团注法,注射后行冠状、矢状和横轴位扫描。

2 结果

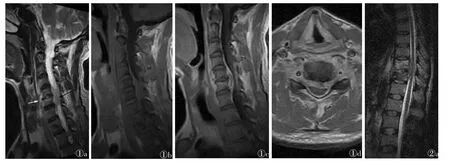

2.1 15例布氏杆菌脊柱炎与20例脊柱结核患者椎管外MRI表现见表1。

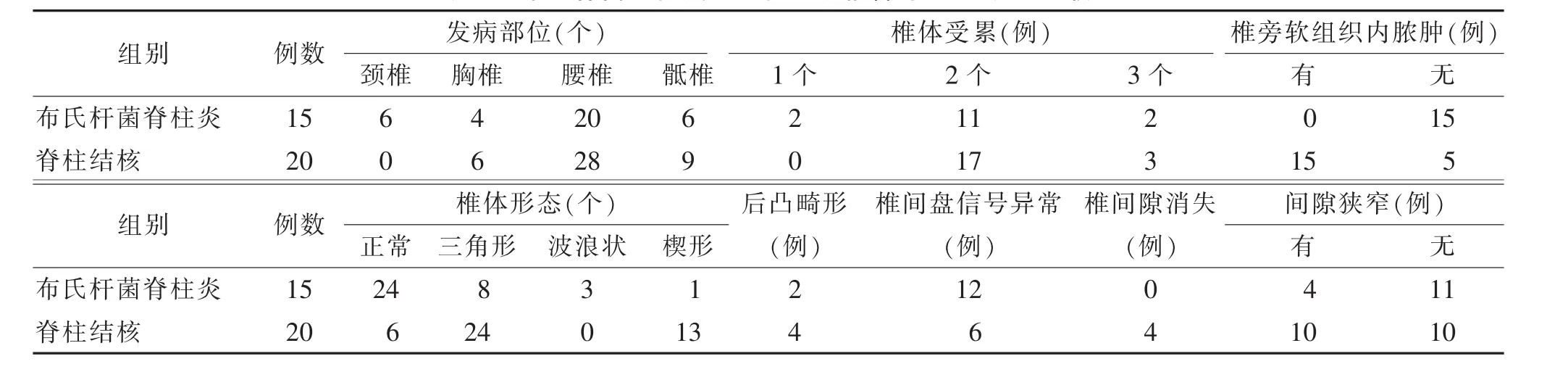

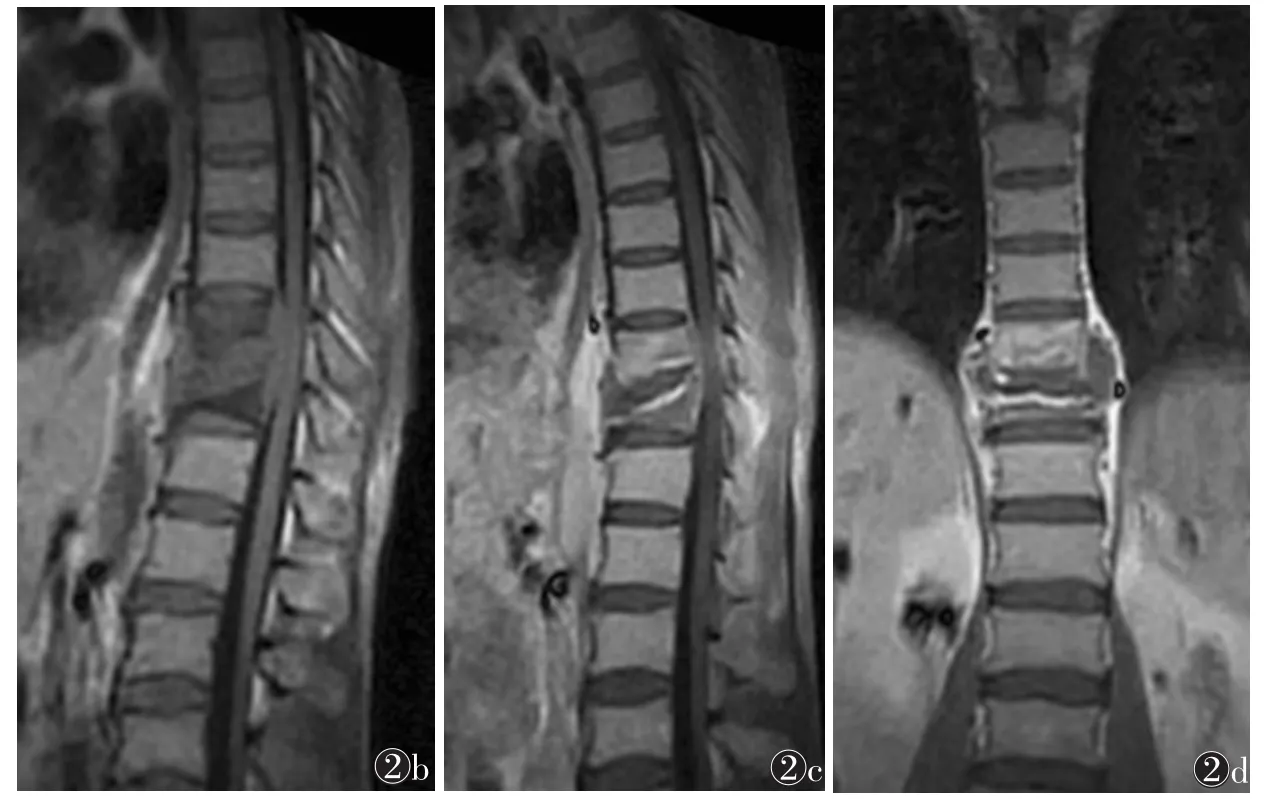

2.2 椎管内改变 15例布氏杆菌脊柱炎患者中,12例椎管内硬膜外可见大小不等的梭形异常信号,范围超过病变椎体水平(图1),4例有点状及条形脓肿形成,硬膜囊呈环形强化;20例脊柱结核患者中,3例椎管内硬膜外可见梭形影,范围未超过病变椎体水平(图2)。

3 讨论

布氏杆菌与结核杆菌均属于Ⅳ型变态反应,布氏杆菌病的病理改变是渗出、增生和肉芽肿形成,结核病的病理改变是渗出、增生和干酪样坏死。但布氏杆菌有荚膜可产生透明质酸酶和过氧化氢酶,荚膜能抵抗吞噬细胞的吞噬作用,内毒素损害吞噬细胞,所以本病不易根治,复发相当常见。机体对布氏杆菌病所形成的特异免疫的短暂性、不稳定性是造成慢性布氏杆菌病反复发作、难以彻底治愈的病理基础[1]。而结核分枝杆菌不产生内、外毒素[2],其菌体成分中类脂质占50%~60%,其中蜡质约占类脂质总量的50%,其作用与结核病的组织坏死、干酪液化、空洞发生及结核变态反应有关[3]。

表1 布氏杆菌脊柱炎和脊柱结核椎管外MRI表现比较

近年来,由于农村从事牛羊等养殖业增多,与家畜接触或进食带菌牛羊肉和乳制品的机会增多,布氏杆菌脊柱炎发病率明显增加[4-5]。病变可侵害脊柱任何部位,国内部分学者[6]认为布氏杆菌脊柱炎以腰椎为最多,其次为胸椎,但本研究结果显示,腰椎发病率最高,颈椎发病率高于胸椎,这可能与样本量较少有关。脊柱结核是结核杆菌血行播散而致,是最常见的骨与关节结核,占50%左右[7],本研究中以腰椎发病率最高,骶椎其次,颈椎相对较少。

15例布氏杆菌脊柱炎患者中,首次MRI正确诊断6例,诊断为终板骨软骨炎2例,诊断为脊柱结核7例。经随访本研究中的15例布氏杆菌脊柱炎患者均有羊接触史。20例脊柱结核患者中首次正确诊断16例,诊断为终板骨软骨炎2例,诊断为椎间盘炎2例,部分患者有肺结核病史。

通过对本文资料的分析及文献复习[6,8],布氏杆菌脊柱炎和脊柱结核的MRI表现有一定特点。前者椎体内的T1WI水肿低信号是炎症组织取代骨髓组织的结果,其特征为骨质增生大于骨质破坏,并伴有明显的增生性反应[6],本组15例中4例显示增生硬化改变;后者特点为骨破坏速度快于骨生成速度,病变以溶骨性破坏为主,骨增生硬化不显著[9],本组20例中1例显示增生硬化改变。

本研究布氏杆菌脊柱炎患者中12例表现为在正常形态的椎间盘中央呈细条形且不越过椎间盘边缘的异常T2WI高信号(占80%),此为非化脓性椎间盘炎的水肿性改变[10],所以增强扫描不强化,且11例椎间隙无狭窄(占73%),反映出布氏杆菌脊柱炎引起的脊柱病变常见的是椎间盘破坏较轻、椎间隙变窄较轻[11]。脊柱结核患者中14例椎间盘内未见异常信号,6例表现为椎间盘正常结构破坏呈不规则形且越过椎间盘边缘的异常信号(占30%),且10例椎间隙有狭窄(占50%),反映出结核性病变进展较缓慢,早期椎间盘多不被累及;T2WI上不出现异常的高信号,可能由于结核菌缺少溶蛋白酶,早期使椎间盘免受破坏,椎间盘炎引起的椎间隙变窄,部分或完全消失,通常发生在晚期。孙西河等[12]提出终板破坏是MRI诊断早期脊柱结核的重要依据。Pertuiset等[13]认为,椎间盘正常者病变时间短,更多见于年轻人。

布氏杆菌脊柱炎相邻的两椎体边缘骨质破坏,椎体形态正常或只有轻度楔形变[14],本研究中椎体形态接近正常24个(占67%),3个椎体终板发生破坏呈“波浪状”,这与吴伟等[6]报道的椎体终板无破坏倾向不符合,但这几个病灶都是发生在较晚期的病变。脊柱结核形态异常占86%(37/43)。其中楔形变占30%(13/43),病变早期即开始发生在上下椎体面的终板部分,晚期破坏椎间盘,侵犯相邻椎体,由于结核性肉芽组织对椎体骨质的进行性破坏及脊柱的承重的关系,使椎体塌陷成楔形变。

布氏杆菌脊柱炎与脊柱结核均可发生后凸畸形,由于病灶侵犯椎体和椎间隙,造成椎间盘组织消失,椎体彼此之间发生融和,但是椎弓根和后方结构(包括关节突关节、椎板、棘突等)依然存在,所以形成局部“角状”后凸畸形。因为生理解剖的关系,病变多位于胸腰段。

布氏杆菌脊柱炎椎旁软组织均有不同程度增厚,信号比较均匀,边界不清,在T2WI上呈稍高信号,增强扫描呈均匀强化。本组未见脓肿形成,多数患者有椎管内硬膜外软组织肿胀,其相邻硬脊膜可见受累增厚,范围广超过病变椎体水平,但其内脓肿范围小,增强扫描后小脓肿无强化,边缘未见薄的包膜影,呈厚而不规则的脓肿壁,增厚的硬脊膜可见明显强化。脊柱结核表现为干酪样坏死引起的椎旁脓肿和椎管内硬膜外脓肿形成,信号欠均匀,在T2WI上呈明显高信号,椎旁脓肿有流注现象,典型的冷脓肿呈“蜂窝状”,增强扫描显示清楚,而椎管内硬膜外脓肿均在受累椎体水平,表现为梭形长T1、长T2信号,边缘有纤维肉芽组织包绕[15],增强扫描后可见薄而光滑的包膜强化影。

根据以上特点,结合病史及实验室检查,对布氏杆菌脊柱炎和脊柱结核一般会作出正确的诊断和鉴别诊断,从而为患者的及时治疗提供帮助。

图1 男,53岁,布氏杆菌脊柱炎 图1a 矢状位T2WI示C5、C6椎间盘内可见一细条形高信号影,椎体形态正常,其后方硬膜外可见一梭形稍高信号影,局部硬膜囊受压,椎前可见广泛的条形高信号影 图1b 矢状位T1WI示C5、C6椎体信号均匀减低,硬膜外梭形影呈等低信号 图1c 矢状位T1WI增强扫描示C5、C6椎体均匀强化,硬膜外病变呈厚壁强化,中央呈条形无强化区,相邻硬脊膜强化呈条形影自寰椎至T1椎体,椎前病变亦强化 图1d 轴位T1WI增强扫描,示椎管内强化的病灶内可见点片状无强化的小脓肿,硬膜囊呈环形强化 图 2 男,40岁,脊柱结核 图2a 矢状位T2WI,示T10、T11椎体破坏呈明显楔形变,椎间隙明显变窄,椎间盘破坏,其后方硬膜外可见一小梭形稍高信号图2b 矢状位T1WI,示椎间隙及硬膜外脓肿呈等信号图2c 矢状位T1WI增强扫描,示椎间隙脓肿无强化,硬膜外脓肿呈薄壁包膜样强化,仅限于T10、T11椎体平面图2d 冠状位T1WI增强扫描,示椎旁脓肿与椎间隙内脓肿相通并且无强化,边缘可见包膜强化

[1]杨新明,石蔚,杜雅坤,等.布氏杆菌性脊柱炎临床影像学及病理学表现[J].实用放射学杂志,2008,24(4):522-525.

[2]李晖.分枝杆菌研究进展[J].国外医学:预防诊断治疗用生物制品分册,2001,24(4):145-147.

[3]陈凯,陈玉辉,郑向东,等.脊柱结核的病理组织成分影像学对照分析[J].中国临床医学影像杂志,2008,19(6):419-422.

[4]李勇.布氏杆菌脊柱炎误诊为脊柱结核16例分析[J].中国医药导报,2009,6(7):126-131.

[5]杨贵将,刘智明,刘晓华,等.布氏杆菌脊柱炎的MR诊断[J].临床军医杂志,2012,40(2):316-319.

[6]吴伟,刘博,赵明,等.MRI在布鲁氏脊柱炎与脊柱结核鉴别诊断中的价值[J].疑难病杂志,2012,11(11):888-889.

[7]郝志强,刘志斌.脊柱结核外科诊疗进展[J/CD].中华临床医师杂志(电子版),2013,7(15):7135-7137.

[8]杨新明,石蔚,杜雅坤,等.布氏杆菌脊柱炎与脊柱结核临床影像学表现比较[J].临床放射学杂志,2008,27(2):231-234.

[9]王云钊,梁碧玲.中华影像医学骨肌系统卷[M].北京:人民卫生出版社,2012:148.

[10]王松,朱廷敏,冯锐.20例布鲁氏杆菌性脊柱炎MRI诊断特点分析[J].中国初级卫生保健,2011,25(12):132-133.

[11]司东雷,王书行,赵晖,等.布氏杆菌性脊柱炎在低场MRI的表现分析[J].中国中西医结合影像学杂志,2011,9(4):306-308.

[12]孙西河,王滨,常光辉.脊柱结核的MRI表现及早期诊断[J].临床放射学杂志,2000,19(5):302-304.

[13]Pertuiset E,Beaudreuil J,Liote F,et al.Spinal tuberculosis in adults[J].Medicine,1999,78:309-312.

[14]梁晋社,王鹏飞.布氏杆菌性脊柱炎MR诊断[J].医药前沿,2012,2(31):179-180.

[15]史丽静,田建明,汪剑,等.MRI在脊柱结核诊断中的应用价值[J].临床放射学杂志,2008,27(2):227-230.

2014-09-27)

10.3969/j.issn.1672-0512.2015.02.024

太原市科技项目人才专项明星专题(120247-15)。

牛金亮,E-mail:sxlscjy@163.com。