乾隆帝用兵统一准噶尔蒙古的决策刍议

——以乾隆帝在热河的活动为例

2015-06-05赵艳玲于多珠

赵艳玲,于多珠

(1.河北民族师范学院,河北 承德 067000 2.承德医学院,河北 承德 067000)

乾隆帝用兵统一准噶尔蒙古的决策刍议

——以乾隆帝在热河的活动为例

赵艳玲1,于多珠2

(1.河北民族师范学院,河北 承德 067000 2.承德医学院,河北 承德 067000)

准噶尔蒙古问题是清朝中央政权颇为头疼的边疆问题,继康熙、雍正两朝,乾隆朝也经历了“和”与“战”决策过程。乾隆十九年,乾隆皇帝夏、冬两赴热河,亲自接见杜尔伯特三策凌、阿睦尔撒纳,为经理西陲之始,成为其决策出兵的关键时期。本文以《钦定热河志》[1]、《军机处满文准噶尔使者档译编》[2]为依据,以乾隆皇帝在热河活动为切入点,探讨乾隆帝用兵统一准噶尔蒙古的决策及实施过程。

乾隆;决策;统一;准噶尔

清朝统一蒙古准噶尔部历康雍乾三代帝王,统一的完成既是时代发展使然,又与统治者的的最高决策分不开,尤其中国古代专制王朝之下,一切“皆由神谟独断”,研究统治者的最高决策对事实的厘清有一定帮助。乾隆帝自己谈到:“朕自登极以来,初无用兵意”[1](《徕远》卷23),然而,乾隆十九年,声称要在上苍眷顾下,决计出兵统一准噶尔蒙古。《热河志》也记载“是年,为经理西陲之始”,什么原因促使乾隆帝决策变化?

一、乾隆帝统一准噶尔战略决策的变化

乾隆帝自登基始至乾隆二十一年,处理与准噶尔蒙古之间的关系,其决策是在“战”与“和”之间变化的,所以我们首先梳理这一阶段乾隆帝战略决策的变化。

第一,长达四年的议和。1733年乾隆帝即位,明确提出:“朕惟有仰副朕之皇考圣意,除念阐扬黄教,安逸众生外,并无用兵之意”[2](第66件,p.866),很明确他遵从先帝雍正帝的意愿,决计与准噶尔蒙古完成议和。

雍正十一年(1733年),准噶尔噶尔丹策零开始向清廷谋求议和。此前双方先后在雍正七年(1729年)和雍正九年(1731年)雍正十年(1732年),三次大规模战争,前两次清朝出击准噶尔部,结果损失惨重;雍正十年(1732年),准噶尔军队出击早已归附清朝的喀尔喀蒙古,死伤万余人,雍正一朝的较量中双方互有胜负。雍正十一年(1733年),雍正帝回应噶尔丹策零请求,双方接洽议和,未竟,雍正帝撒手人寰,乾隆帝即位,在“遵从朕之皇考谕定疆界”前提下,与准噶尔议和,根本问题上不让步,来回往返商议,长达四年,至乾隆四年(1739年)终于达成协议:确定仍以阿尔泰山为准噶尔部和喀尔喀部的分界线;准许准噶尔部定期派人至京城、肃州等地贸易、派使臣赴藏熬茶。至此,准噶尔同清政府的关系,走向了缓和。

第二,十六年间准许准噶尔部派使者觐见皇帝。乾隆四年,议和事定,乾隆帝同意“噶尔丹策零若有具奏圣主之事,常遣使来京,不得携带货物,人数毋多,可通过驿站伴送”[2](第175件,p.941)。在之后一直到乾隆十九年准噶尔都有使者派来。

噶尔丹策零先后派出过哈柳、吹纳木喀、图尔都为首的使团七次赴京觐见,策妄多尔济纳木扎勒先后派出过哈柳、玛木特、安几、尼玛为首的使团五次赴京觐见,喇嘛达尔扎先后派出过额尔钦、图卜济尔哈朗为首的使团两次赴京觐见,达瓦奇派出敦多克为首的使团赴热河避暑山庄觐见。

清廷对准噶尔派来的使者非常重视,给予隆重的接待、丰厚的赏赐。准噶尔每次遣使来朝,清廷都做周密的安排,以乾隆十五年为例:准噶尔使臣于乾隆十四年(1749年)十一月十一日抵达哈密至次年四月初一日离开哈密回其游牧地,四个多月的时间里,使者途经的哈密、肃州、宁夏、大同、清河,各地安排下榻、食用等,哈密的章京和总兵一个负责护送,另一个照看出售的牲畜;到京后的军机处、理藩院、蒙古衙门、兵部、工部、统领衙门、上驷院、内务府、茶膳房、光禄寺、景运门护军统领、武备院、銮仪卫、侍卫处、值月旗、善扑营、圆明园总管、造办处、银缎库、皮库等二十多个部门为此忙碌;军机处从到来前对沿途各地情形密切注意,在京的吃住行、会见赏赉、返程派员护送,安排照顾周详,军机处为使使臣能够在元宵节前抵京,于乾隆十四年十一月二十六日就札行驻哈密章京诺木浑尽早安排护送使臣的行程,诺木浑也在准噶尔使臣抵达东岭卡伦时,查清“正使斋桑尼玛,副使达希藏布、奔塔尔等四十七人,携进贡青马两匹、玉碗一个、貂皮四十一张、奏书一封及彼等骑驮骆驼一百八十一峰、马六百七十八匹、羊两千五百八十五只、牛一百二十九头等前来”……派专人照看其出售牲畜,“主事诺木浑、笔帖式喜柱、领催济尔哈朗护送准噶尔使臣”,让其沿途肃州、宁夏、大同启程时报告行程;乾隆帝事无巨细过问,如对抵京的日期、入京后的住处、参与议事陪同的官员、接取奏书并翻译、赏食的羊、奶、酥油、面、茶等连炭火炊具、筵宴观看跳布扎焰火等的仪注、指派进酒的大臣、引领使臣瞻觐的大臣、所有与使臣接触的情形、赏赐等满文档案记载详备,乾隆帝一一过目,亲自批览。[2](pp.2665-2704)

唯有乾隆十九年例外。这年使者到哈密,上谕催促使者“星驰前往”,对他们的拖延责备,“盘踞哈密十余日,频请照尼玛例,久延时日,是何道理。况尼玛乃噶尔丹策零之子所遣之使,尔乃篡夺喇嘛达尔扎汗位之达瓦齐所遣之使,何可与尼玛等相提并论”……“此次达瓦齐所遣使臣敦多克等,不可与前使相提并论,无需仍照前例赏赐”。这一年的接待在热河避暑山庄,筵宴使臣所降谕旨:“今日筵宴,乃特为特古斯库鲁克亲王车凌等诚心归诚于朕,庆贺大宴,尔等来至,恰逢赶上,顺便施恩入宴”而且,“所遣贸易之人,禁其进入。”[2](pp.2778-2800)

第三,准噶尔可以在指定地点、指定时间与清朝贸易。乾隆朝初期与准噶尔的贸易规定:“尔等贸易之事,如俄罗斯制,隔三年至第四年,不得超过二百人,自备资斧,行经内地前来京城,贸易一次;其至肃州者,亦隔三年至第四年,遣百人自备资斧,前来贸易一次。均皆限期贸易八十日”。准噶尔使臣哈柳提议:“俄罗斯国并不尊奉黄教,我等焉可与俄罗斯相比。”[2](p.937)请求贸易人数五百,沿边随时到肃州贸易,又请到西宁贸易,清廷未准。只是与俄罗斯贸易之年份错开,准于寅午戌年前来贸易。其至肃州贸易者,准于申子辰年前来。

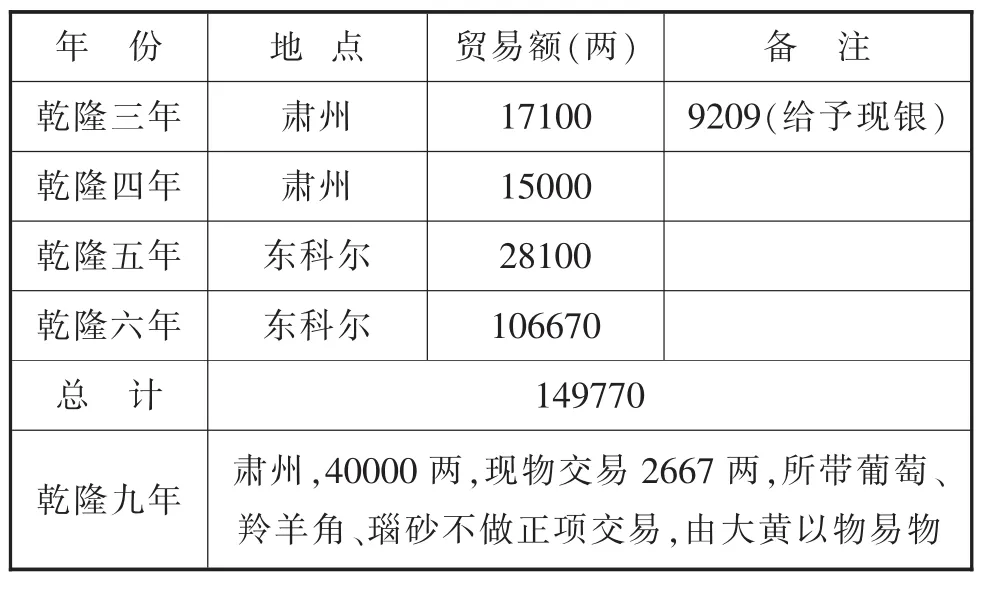

虽说更大规模的贸易被清政府拒绝,但清朝对来贸易的商人多关照。以乾隆九年为例:乾隆九年准噶尔宰桑图卜济尔哈朗,前来肃州贸易,就驼、马贸易价与七品商人孙楷武反复议价,马以6两5钱交易,驼没谈成,带回。贸易将完成,带来的商人济尔玛特呼礼出痘,宰桑极恐惧,留下出过痘的19人,自己先行返回。清政府派官医诊治,病愈再与先前19人一起走。对货物丢失被盗,清政府负责寻回或赔偿。[2](pp.1815-1817)自噶尔丹策零同清朝议和后,贸易额还是处于逐年上升的趋势(见下表),更重要的是,两者相安无事达10年之久,相对安定的局势,为准噶尔部发展生产提供了有利条件。

表1 乾隆三年至乾隆六年的贸易

第四,等待时机,武力统一准噶尔。“开疆扩土非吾志,机辏人归藉帝临”,登极以来的和平只是暂时的,寻找时机完成统一才是根本。这从乾隆朝出兵准噶尔的檄文中窥见端倪,二十年来,因为噶尔丹策零这个人恭顺,乾隆帝才“叠沛施恩”,保得准噶尔安宁,一旦有变,则未可知,即策旺多尔济那木札勒、喇嘛达尔扎时期,曾经“欲代天申讨,歼此逆乱”[1](《徕远》卷23),只是时机不到,待到乾隆十九年,“是年,为经理西陲之始,准噶尔内乱相寻,诸部离贰,稔恶已满。”尤其是“杜尔伯特、辉特、和硕特诸台吉率众来归,先后接踵。既当为降人筹久长计,且实有可乘之机,皆借上苍默眷云。”[1](《徕远》卷23)乾隆二十一年,兵分两路出兵准噶尔,迅速打败达瓦齐。

第五,血腥屠杀准噶尔部。平叛中阿睦尔撒纳的再度叛降,使得乾隆二十四年,对准噶尔部血腥屠杀,“至于厄鲁特诸部,自策凌等降附后,闻风纳款,率属偕来。厥后,若绰罗斯、和硕特、辉特等部,咸以叛乱翦灭。惟都尔伯特部,忠谨独存,列爵编旗,永为臣仆。斯又圣朝柔远之仁所由。威服与德怀,各得其道矣”[1](《徕远》卷23)。根本没能做到各得其道。

二、乾隆帝热河接见准噶尔来降首领

以上的梳理可见,促使乾隆帝下决心武力完成统一的事件是准噶尔蒙古杜尔伯特部三策凌的归附。史料记载,三策凌归附在乾隆十八年冬,乾隆十九年为经理西陲之始,乾隆二十一年春出兵,乾隆十九年、二十年是出兵决策作出的关键年份。

乾隆十九年、二十年,准噶尔杜尔伯特部首领策凌的到来、辉特部台吉阿睦尔撒纳的到来、绰罗斯部台吉噶尔臧多尔济的到来,使乾隆帝欣喜,利用在山庄接见他们的机会,向前来投诚的准噶尔各部首领了解情况。

乾隆十九年五月,避暑山庄接见三策凌。在热河避暑山庄,乾隆帝优礼三策凌,颁赏不绝,宴请无虚日。先是,乾隆十八年,三策凌到达边关,考虑京城溽热,痘症传染,谕令安排三策凌来避暑山庄觐见,当乾隆帝到避暑山庄前,策凌等在路旁跪迎圣驾,乾隆帝诗《至避暑山庄日,杜尔布特台吉策凌等接见》:“路左倾诚侯属车,来归怜远自员渠……一家中外欢言畅,底事周官藉象胥”,第二天又在澹泊敬诚殿正式接见、赐爵、赐冠服、赏赉。封策凌、策凌乌巴什、策凌孟克为亲王、郡王贝勒爵,同来的孟克特穆尔等为头等台吉,均授为扎萨克,对三策凌要求“约束教养所属,安分谋生,以副上恩。”在流杯亭门、烟薰山馆小宴三策凌,乾隆帝写有《流杯亭小宴杜尔伯特亲王策凌等》“呼前手赐笑言接,喜可身循礼法初”,大宴三策凌于万树园。郎世宁《万树园夜宴三策凌》是写实的画作,留到今天,当时盛况可见一斑。《宴杜尔伯特亲王策凌、郡王策凌乌巴什等与万树园,诗以纪事》“万树参天换曙霞,穹庐酒醴乐柔远……新宾人并旧宾邀……时四十九旗扎萨克,并青海诸部台吉毕集行在,皆令入宴”。赐观火戏、马技。连续五天“赐观火戏”,《山庄灯词》“君长新来享,应许观灯示大同。……重裀列坐欢情恰,底用通言借舍人”。[1](《徕远》卷23)为交流方便,特设翻译,君臣欢言在一起。

乾隆十九年隆冬时节,在热河避暑山庄接见阿睦尔撒纳。乾隆十九年七月,准噶尔辉特部台吉阿睦尔撒纳、杜尔伯特台吉纳默库、和硕特台吉班珠尔遭达瓦齐攻击,残败后的三部率所部二万人,“款关内附”[1](《巡典四》卷16),鉴于此,为了进一步了解准噶尔部情形,更为了表彰内附准噶尔蒙古诸部,乾隆帝冒严寒,“十一月乙酉,上启跸,再幸热河,丙戌出古北口,戊子至热河行宫”[1](《巡典四》卷16),接见准噶尔辉特部台吉阿睦尔撒纳、和硕特台吉班珠尔、都尔伯特台吉纳默库等,“阿睦尔撒纳同来渠长二十余人,各赐郡王、贝勒、公封爵,均命为扎萨克,与内诸扎萨克诸藩等。”[1](《徕远》卷23),赐宴赏赉有加,往返逗留十四天,“戊戌,上回圆明园”。为此赋诗:“重赏崇封吾岂靳,推心置腹彼何猜,山庄计日应重到,深意当年万载培。”[1](《巡典四》卷16)

乾隆二十年十月中旬,临近冬季,宴赏准噶尔绰罗斯台吉噶尔臧多尔济等。当年三月,准噶尔绰罗斯台吉噶尔臧多尔济、辉特台吉巴雅尔、和硕特台吉沙克都尔曼济来降,乾隆帝对归附的厄鲁特蒙古绰罗斯台吉噶尔藏多尔济、和硕特台吉塞布腾等格外施恩,命他们随围木兰围场,回到热河避暑山庄又封爵、赏赐、赐宴、赐观火戏,乾隆帝高兴赋诗:“绰罗斯氏彼中贵,共拜新恩奉大清”,并嘱咐“以董率所属,各勤教养,永受上恩”[1](《徕远》卷23)。

三、影响乾隆帝统一准噶尔决策因素分析

“大一统”是中国帝王的情怀和追求,这决定了“完成统一”为乾隆帝决策的最终目标。

“怀柔要岂耽游豫,戎索方畴永奠疆。”建立一个巩固统一的清王朝是清初几代皇帝的一贯策略,乾隆帝亦然。皇太极立清,三代帝王努力下,康熙朝清帝国日渐巩固兴盛;先清帝国建立并发展的准噶尔汗国,前几代首领先后统一了天山南北并进一步扩大到了青海,染指西藏,并力图将势力扩展到喀尔喀部,准噶尔的这些行动,对清朝的巩固统一无疑构成了极大的威胁,两个王朝的政治对决在所难免。从康熙朝开始,两者之间时战时和,面对“先朝数十年未竟之绪”[3](卷3《西域用兵始末》p.75)的局面,乾隆帝非常清醒,“我国家抚有众蒙古,讵准噶尔一部,终外王化?虽庸众有‘威之知畏,惠之不知怀,地不可耕,民不可臣’之言,其然,岂其然哉?”平定西北在乾隆帝看来势在必行,“予小子敬承乾佑,以为不可失者时,迟徊观望,宁二圣付托藐躬之意”(普宁寺碑文,现存于河北省承德市普宁寺),只是初即位时他没有贸然武力行事而已。

乾隆帝最初议和、贸易、接受使者朝觐等决策,是统一链条上的环节,它们的存在,为最终统一打基础。

早在议和过程中,乾隆帝处处留心准噶尔的情形。他“观之噶尔丹策零并非真心和好,以全然不可实现之处,率加奏请,唯此为借口,一味遣使进行贸易,图谋小利”[2](第66件,p.866)。议和及边将:“将准噶尔人众之生计如何,其边界处如何屯兵防守,别处有无用兵之消息,噶尔丹策零依靠办事者何人,先前随往厄鲁特毛海车凌、辉特之巴吉等人身在何处,在彼处何以为生等情形,逐一询问津巴(喀尔喀公敏珠尔旗之披甲被掠往噶尔丹策零处)”……“其部众贫困者众,野外牲畜稀少,多种地为生”。让带国书前往准噶尔的额驸策凌,“沿途须留心观察其生计。”[2](pp.875-876)

乾隆帝隆重接待、恩赏准噶尔使者,但对于使者所提要求,乾隆帝有自己的底线。例如谕旨说:“朕为万国共主,振兴黄教、安抚众生,乃朕本意。即便尔等准噶尔人众,亦视同子民,既永享太平而已,无分内外”[2](第182件,p.945),但对连续六年策妄多尔济纳木扎勒、喇嘛达尔扎所遣使者,再三再四申述,赴藏、多遣使者等要求坚决不许,“不可由藏延请喇嘛”,“每岁差二三十人赴藏,断不可行”[2](pp.2677-2768);即使恩准入藏熬茶之时,一方面恩准资助,准在东科尔贸易,贸易毕,由彼处赴藏,“总督巡抚酌情赏赐作为口粮之牛羊米面”,“采买骆驼200峰、牛400头、马800匹,于东科尔牧放,备入藏使臣调换”[2](第128件,p.910),“伴送准噶尔赴藏熬茶之人,拟拨凉州、庄浪满洲兵五百名。此项官兵,皆照出师例赏赐治装。……其官员各赏一年俸禄,兵丁各赏银三十两,其盐菜、廪饩等项,以出征例拨给外……拨给官兵马匹时,务选其膘壮马匹拨发。至驮载行包,或以骆驼、或用牦牛,皆因地制宜,酌情办理。……拟令伴送大臣,备带银两万两。”[2](第185件,pp.947-948)在入藏前、熬茶毕返回时,于青海两次赏赐。[2](第227件,p.1808)另一方面也并完全信任,一要展拓卡伦,因准噶尔,行经噶斯路,“理应将卡伦酌往远处拓展至哈齐尔。皂哈、巴哈柴达木等卡伦,仅驻蒙古兵,并无绿营兵,相应于使臣往返之前,由西宁总兵所属绿营兵中,再增派一百名……青海蒙古之游牧,依照原议,预先妥加迁移……”沿途派兵护送。“晓谕伴送大臣等,沿途示以和睦之道,毋令妄自见人,其防范之处,暗加防范,断不可令其知觉。”[2](第227件,pp.1807-1808)二要注意途中诸事,例如,“准噶尔人等极为狡诈,彼等抵藏后,言谈话语内,除闲话外,但凡稍涉关碍,皆好生牢记,告知与我”。所派乌赫图之将军之职,不可令准噶尔人知晓,训诫官兵皆呼大臣。[2](第186件,p.948)三要,噶尔丹策零与喇嘛的来往文书要呈览,“熬茶之礼,必为请喇嘛等念经修善事而呈文,喇嘛等亦给回文。若当彼等面取其文,不给回文,未便妥当。相应交付伴送大臣等晓谕颇罗鼐,将接取其呈文、给予回文之处,皆照例办理,取其呈文、回文之底稿呈览。取其文之情形,毋令使臣等知晓。俟有旨下,除密付将军乌赫图、侍郎玉保外,亦密寄副都统索拜知晓。”[2](第226件,p.1806)

乾隆十九年二十年热河活动直接影响武力平准决策。在热河乾隆帝与归附各部首领相见,在那交通、信息不发达的年代,面对面的交流,才能获得准确的一手信息,它是做出决策最直接的影响因素。

准噶尔杜尔伯特部整部的归附鼓舞了乾隆皇帝。乾隆十九年前,虽然有准噶尔各部零星来降清朝者,规模小,乾隆十八年,由于“达瓦齐自立后,与小策零敦多不之孙纳默库济尔哈尔连岁构兵,策凌等惶惑莫知所从,因相与计议投诚天朝,以求永远生聚。”[1](《徕远》卷23)整部落来降,接到奏报的乾隆皇帝亲自过问诸项事宜。为了迎接他们的到来,从乌里雅苏台到热河安置驿站24个,每站备马167(换乘),驼24(驮载),羊20(食用)[4](卷455)。三策凌之所以内附,一则厄鲁特蒙古在噶尔丹之后,长期战乱,造成“生产荒废,除老幼妇女外,各兀鲁思荒无人烟”[5];二则,三策凌屡次受到准噶尔达瓦齐的抢掠,生计维艰;三则,乾隆十八年晚秋从额尔齐斯河出发历时近两个月长途跋涉到达乌里雅苏台将军驻地时,“生计尽绝”[4](卷493)。于是接济牛、羊牲畜,粮食等。传命边关,定边左副将军成衮扎布:“俟策凌、策凌乌巴什到军营时,即行传谕:伊等远来归诚,必急于瞻仰朕躬,但蒙古部落中,未经出痘者甚多,京城气候与边塞不同,伊等到此,即伤一仆从,朕心亦为不忍……明年夏令,朕巡幸热河……将来自可于彼处瞻仰。”

与三策凌直接的交流使君王决意使用武力出兵准噶尔。“今策凌、策凌乌巴什等来到,问其情形及准噶尔来使敦多布等光景,彼处人心不一,甚属乖离”。为了确认该情属实,当即特派出侍卫和硕齐、阿珠齐、满楚三人回京,刺探准噶尔情形,此三人原本皆系准噶尔人,“若以伊等分别询问,或可探得彼处真实情形”,三人回京后巧言来看望使者,实则“趁闲谈之便,巧妙盘问准噶尔情势”,“事务特派,切勿泄露,事毕仍旧遣回。”[2](p.2785)对达瓦齐的使者敦多克直言不讳:谴责达瓦齐杀害噶尔丹策零之子喇嘛达尔扎,夺取台吉之位,又与拿墨库济尔噶尔反目,互相攻伐,荼毒准噶尔部众生,又将喇嘛还俗,破坏黄教等,揭露达瓦齐“借遣使向大皇帝请安,以安众意,窥探情形。”“尔等台吉达瓦齐之事,朕已尽知。”[2](p.2787)“我皇上于前后事机,洞若观火。”[1](《徕远》卷23)于是,晓谕敦多克,有鉴于尔等“现为达瓦齐逼迫,亦属无奈跟随行事。”念尔等为噶尔丹策零之旧仆令随入宴,观赏各项杂戏,所带货物如与达瓦齐无干系,亦准贸易。达瓦齐之货物,断不可贸易。敦多克以其亲眼所见,感叹:“今如此施恩车凌等,直至跟随前来之人,我等窃思,大皇帝确如佛祖一般,不分远近,轸念众生。”[2](p.2792)

阿睦尔撒纳的到来使乾隆皇帝做出了谁带兵、怎么打、何时出兵的决策。阿睦尔撒纳表示“疆场都欣效奔走”,乾隆皇帝“命阿睦尔撒纳赴北路军营,以来年出师”。“然非诸降人络绎款塞,亦无由尽得要领”;连续两年,准噶尔诸部台吉,率属款关,乾隆帝接纳降者,热河避暑山庄频频接见、赏赐、封爵,“遂由西北两路进师,长驱直入,迅奏功”。[1](《徕远》卷23)

清朝初期,自康熙亲征噶尔丹,到雍正用兵两败俱伤,再到乾隆“和”、“战”过程,准噶尔蒙古问题始终是中央政权颇为头疼的边疆问题,乾隆二十四年最终实现统一准噶尔蒙古,“至是而内外一家,遐迩同风之言允符”,从历史发展的长河看,这种用兵,对巩固西北边陲、统一多民族国家的形成起到了重要作用。

从乾隆帝在热河避暑山庄的活动看,乾隆十九年夏、冬两赴热河,礼遇杜尔伯特部三策凌,厚待阿睦尔撒纳,对了解准噶尔内部斗争形势、用兵部署、出兵时机做出了精准判断,平定准噶尔叛乱,康雍两代帝王未竟的事业,在乾隆帝身上实现,为了纪念平定达瓦奇、阿睦尔撒纳叛乱,乾隆帝在热河修建“普宁寺”,希望“盖自是而雪山葱岭,以逮西海,恒河沙数,臣庶咸愿安其居,乐其业,永永普宁云尔。”(普宁寺碑文,现存于河北省承德市普宁寺)至于阿睦尔撒纳降后复叛,客死他乡,像乾隆帝所言“天之所培者,人虽倾之,不可殛也;天之所覆者,人虽栽之,不可殖也。”(平定准噶尔后勒铭伊犁之碑碑文,现存于河北省承德市普宁寺)亦是余辜。只是血腥屠杀准噶尔余众,背离了其原设目标,安得实现普宁。

[1](清)和珅,梁国治.钦定热河志(校点本)[M].天津:天津古籍出版社,2003.

[2]赵令志,郭美兰.军机处满文准噶尔使者档译编[M].北京:中央民族大学出版社,2009.

[4]清高宗实录[M].北京:中华书局,1985.

[5][苏]兹拉特金.蒙古近现代史纲[M].北京:商务印书馆,1972.

Discussion about Em peror Qianlong's Decision in Unifying Junggar M ongolia——A Case Study of Em peror Qianlong's Activities in Jehol

ZHAO Yan-ling1,YU Duo-zhu2

(1.Hebei Normal University for Nationalities,Chengde,Hebei 067000,China 2.Chengde Medical College,Chengde.Hebei067000,China)

The problem of Junggar Mongolia was the torture frontier problem for Qing dynasty's central government.Following the period of Kangxi and Yongzheng,the decision-making process of“peace”or“force”had been experienced in Qianlong period.In the summer and winter of the nineteen years of Qianlong period,Emperor Qianlong went to Jehol twice,and met Three Celing of Dorbod and Amu'ersana,which was the beginning of the governing of the Western Regions of China,and it became a crucial period for deciding to send in troops.In this paper,the process of decision-making and implementation of fighting and unifying Junggar Mongolia by Emperor Qianlong is discussed based on Regius Jehol Chorography and Translation and Compile of the Archives of Junggar Emissary in Manchu Script by the Grand Council,with Emperor Qianlong's activities in Jehol as an example.

Emperor Qianlong;decisionmaking;unity;Junggar

K249

A

2095-3763(2015)04-0022-05

2015-07-02

赵艳玲(1965-),女,河北辛集人,河北民族师范学院法政系主任、教授、硕士研究生,研究方向为清史。