敦煌壁画婚礼图中的镜

2015-05-30祁晓庆

祁晓庆

内容摘要:敦煌石窟壁画婚礼图中出现了多幅镜子图像。这些镜子是当地婚礼仪俗中常用之物,具有辟邪的功用,也被作为神圣之物,供新娘新郎在婚礼仪式中加以展拜。镜子还象征着夫妇同心,表达了对新人的美好祝愿。

关键词:敦煌壁画;婚礼;镜;辟邪

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)06-0041-06

Mirrors Depicted in the Wedding Ceremonies of

Dunhuang Wall Paintings

QI Xiaoqing

(Information Center for Dunhuang Studies, Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract: Many images of mirrors have been found in the wedding ceremonies of the wall paintings in Dunhuang caves. These mirrors were common objects used in local wedding ceremonies as talismans or holy items, and were used during ceremonies for brides and grooms to worship. Mirrors were also symbols of the spiritual union of marriage and the auspicious wishes granted to newly married couples.

Keywords: Dunhuang wall paintings; wedding ceremony; mirror; warding off evil spirits

(Translated by WANG Pingxian)

古人重视婚礼,尤其对婚礼中使用的各类物品赋予了独特的寓意和祈愿。镜子作为婚礼仪俗中一件必不可少的器物,有其较为深远的含义。

镜子本是用来鉴容的日常生活用品,但在不同的历史时期却被运用到很多方面并且被逐渐赋予了深刻的思想内涵,婚恋关系中用镜即是其一。敦煌石窟壁画中,就出现了多幅婚礼图中使用镜子的实例,为我们了解古代婚礼用镜习俗提供了形象生动的证据资料。

一 敦煌石窟壁画婚礼图中的镜

敦煌壁画中的婚礼图不独立成篇,而是出现在弥勒经变中。弥勒经变主要依据刘宋沮渠京声译《观弥勒菩萨上生兜率天经》、西晋竺法护译《弥勒下生经》、姚秦鸠摩罗什译《弥勒下生成佛经》《弥勒大乘佛经》、唐义净译《弥勒下生成佛经》等经文而绘制的。其中的《弥勒下生经》有“人寿八万四千岁”“女人年五百岁,尔乃行嫁”[1]等有关女子出嫁的内容,敦煌壁画弥勒经变中的婚礼图就是依据这句经文并结合当时社会的婚礼习俗而绘制的。敦煌石窟壁画中的婚礼图共计46幅,分别为盛唐9幅,中唐17幅,晚唐9幅,五代6幅,宋代4幅,西夏1幅[2],创作形式多样、内容丰富。这一幅幅充满浓郁生活气息并且富有时代特征的婚俗场面实际上是敦煌地区民间传统婚俗的投影,其中有6幅图中可以清晰地看到镜子。

1.莫高窟第12窟 主室南壁西起第3幅弥勒经变 晚唐

莫高窟第12窟为晚唐时期敦煌地区索氏家族索义辩的功德窟。主室南壁西起第3幅弥勒经变中绘有婚礼场面。图中左侧礼席客人就座已毕,右侧新郎地上跪拜,新娘在一旁作揖站立。新郎新娘身后是众傧相。画面正中陈列的是新郎送给新娘的彩礼,三叉支架上竖圆形镜子一面,左前方是前来贺婚者。新郎新娘正对着镜子行男拜女揖之礼(图1)。

2. 莫高窟第9窟 主室窟顶东披弥勒经变 晚唐

新娘新郎站在花毡上向宾客拜堂行礼,面前有一对雁,旁竖一面圆镜,用三叉支架支起来,镜面正对着新人(图2)。

3.榆林窟第20窟 中心柱南壁弥勒经变 五代

在一间由帷幔围成的方形敞口屋内,盛装的新娘与两侧的伴娘拱手而立,三人均头梳高髻,着宽袖襦衣,长裙,长帔。三位男子在帷幔外互相行拱手礼,以示对新人的祝贺。帷幔右下角挂一面圆形的透明物,应为明镜(图3)。

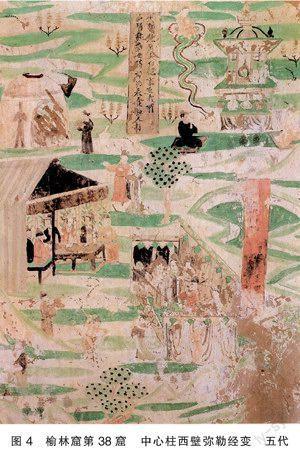

4.榆林窟第38窟 中心柱西壁弥勒经变 五代

帐房内设筵席,一侍者从左下侧端盘而上。新郎、新娘在帷幔围成的锦帐内行礼。新郎双手抱于胸前打躬行礼,只露上半身;新娘双手合抱于胸前,头戴桃形冠,身着宽袖袍服,上饰凤纹,冠垂步摇,满坠珠宝,颈系瑟瑟珠,为典型的回鹘妇女装扮。两旁伴娘扶持新娘,外侧左右两位侍女手持团扇。前面地上铺毡,距新郎新娘较近处竖立三角支架,托着一面圆镜。镜旁一对大雁昂首正对宾客,栩栩如生。中间为男女对舞的场面。男者左腿屈膝前提,两袖飘扬,正在跳甩袖舞;女者相对而立,长裙曳地,披巾拂动,手擎团扇,婀娜欲前。左侧锦帐外一人翘首窥望新娘和新郎。帐房的右侧,新婚夫妇正举步向青庐走去,新郎双手指着前方的青庐,作“请”的姿势。这是汉族与回鹘族通婚的场景(图4)。

5. 莫高窟第454窟 主室窟顶东披弥勒经变 宋

同样以礼席和帷帐为中心,地面铺毡,旁设青庐。亲友宾客与新郎新娘相对,一对新人拱手而立,面前竖一面明镜。镜旁两只大雁面对宾客。侍者络绎穿梭不绝。这一切共同构成气氛热烈的婚礼场面(图5)。

6. 莫高窟第25窟 主室窟顶东披弥勒经变 宋

彩色帷幔围成的帐内花色毡上,新娘新郎正对着宾客行礼。新娘脚下置一具马鞍,前面是给礼席端盘上食物的侍者。席桌侧有四脚支架支撑的一面大圆镜(图6)。

这几幅婚礼图中镜子的形象非常醒目,镜面光鉴照人,与雁一起放置在新郎新娘的正前方。有的图中甚至表现的是新郎新娘正对着镜子展拜。婚礼中为什么会用到镜子?新婚夫妇对着镜子展拜有何特殊含义?下面就相关问题进行一些探索。

二 唐宋时期敦煌地区婚礼用镜习俗

婚礼是人类古老的仪式之一,中国传统典籍中的“三礼”,即《周礼》《仪礼》《礼记》都有关于婚礼的详细记载。《礼记·昏义》开篇即言:“昏礼者,将和二姓之好。上以事宗庙,而下以继后世也。故君子重之。是以昏礼纳彩、问名、纳吉、纳征、请期,皆主人筵几于庙,而拜迎于门外,入揖让而升,听命于庙,所以敬慎重正昏礼也……故曰昏礼者礼之本也。”[3]《仪礼·士昏礼》记述了古代士阶层娶妻成婚的礼节仪式,与《礼记》所述内容一致。士婚礼有六项内容,故又称六礼。第一,纳采:即男家请媒人向女家提亲,征得女家同意,男家备礼至女家求婚所行的礼仪。第二,问名:男家遣人问女子之名,以占卜其吉凶。第三,纳吉:男家卜得吉兆,备礼告知女家,至此,婚姻关系才算正式确定下来。第四,纳征:征即成,男家在纳吉之后,送聘礼于女家以成婚礼。第五,请期:男家卜得迎娶吉日,备礼告于女家,征得同意。第六,亲迎:至婚期,婿亲至女家迎娶新娘完成婚礼。

婚礼中用镜可分为聘礼中用镜和在婚礼成礼仪式中用镜两种。

聘礼中提到用镜的多是唐宋时期的文献。唐代杜佑《通典·礼十八》嘉礼中论说“公侯大夫士婚礼”时,提到后汉时期的纳彩礼物有:“礼物按以玄纁、羊、雁、清酒、粳米……阳燧,总言物之所众者。元象天;玄法地;羊者祥也,群而不党;雁则随阳;清酒降福;白酒欢之由;粳米养食……阳燧成明安身。又有丹为五色之荣,青为色首,东方始。”[4]宋代郑樵《通志·礼略》嘉礼之“公侯士大夫婚礼”中,也有:“后汉之俗,聘礼三十物者,元玄纁、羊、雁、清酒……阳燧、钻凡二十八物,又有丹为五色之荣,青为东方之始,共三十物,皆有俗仪。”[5]这里的“纳彩三十物”就是唐代婚礼中聘礼所必需的物品,可以说每件物品都代表了一种寓意和习俗,其中阳燧即属于铜镜一类,是聘礼必备物品之一,“阳燧呈明安身”一句道出了其所代表的含义。

阳燧象征着明火,多用于古代祭祀中,以取代现实意义的火。在形制上,阳燧镜面微凹。1975年北京昌平白浮木椁墓出土的西周早期的镜、1972年陕西扶风刘家村窖藏西周时期纹镜、河南上村岭虢国墓地出土禽兽纹镜等,均正面微凹,被学者称为阳隧。这种表面微凹的镜更具有聚光聚火的作用,表明多用于祭祀中。目前出土很多镜铭也多有“阳燧”“正月丙午”“五月丙午”的铭文,再次说明古人的认识中,镜与阳燧非常相似,都属于镜类,使用的时候多有混淆。随着制镜工艺的发展,阳燧逐渐被镜所代替。

到了晚唐五代宋时期,婚礼聘礼的内容发生了很大变化,其中是否还包含了镜,目前没有找到明确的文献记载。敦煌文书S.4609《邓家彩礼目》为太平兴国九年(984)归义军衙门为邓姓都头的婚姻彩礼单,内容包括女方衣裙七对、各色匹帛锦绢十匹、被褥材料三套及物品、牲畜等。文书保存完整,记载中没有与镜子有关的物品。但似乎也不能因此排除聘礼中有镜子的可能,因为彩礼单中罗列的都是价格比较昂贵的能代表男方家族实力的物品。镜子作为一种象征物,价值不高,也可以不列在清单内。又,清代康熙年间,由张英、王士祯、王惔等编撰的《渊鉴类函》卷380《镜四》中还有用镜子代替陪嫁奴婢的记载:“南蛮獠人俗,婚姻以奴婢一人为聘。无奴婢,以铜镜当之。”[6]这从一个侧面说明,镜子作为聘礼之一似乎从来没有退出过历史舞台。

在敦煌壁画婚礼图中,镜子出现的画面,是婚礼的成礼阶段。宋代孟元老《东京梦华录·民俗》卷五“娶妇”中有相关记载,曰:“新人下车檐,踏青布条或毡席,不得踏地。一人捧镜倒行,引新人跨鞍蓦草及秤上过,入门,于一室内当中悬帐,谓之坐虚帐,或只径入房中坐于床上,亦谓之坐富贵……次日五更,用一桌子盛镜台镜子于其上,望堂展拜,谓之新妇拜堂,次拜尊长亲戚,各有彩缎,巧作、鞋、枕等为献,谓之‘赏贺,尊长则复换一匹回之,谓之‘答贺。”[7]《东京梦华录》记载的是宋徽宗崇宁到宣和年间北宋都城开封的一些民风民俗。这些风俗大多沿袭了唐代的风俗,至少是晚唐时期的风俗。远在西北边陲的敦煌地区也盛行这种风俗,足见这是一种非常普遍的中国传统婚礼仪俗。其中“秤”与“鞍”字的右半边正好组成“平安”二字,所以在新娘入门之前需从秤及鞍上跨过,预示婚后的生活平平安安。用镜子照引新人前行和将镜子放在桌子上展拜,应该是一种长期以来形成的婚礼仪俗。

关于古代敦煌地区的婚礼仪俗,除了壁画资料外,敦煌文书中也有相当多的记载,很多学者已经进行过深入研究。对于镜子在婚礼当中的使用,笔者查阅相关资料后仅在《下女夫词》中有所发现。敦煌文书P.3350《下女夫词》第34句答词中有:“儿答:亲竖明镜近门台,直为多娇不下来。只要绫罗千万匹,不要胡觞数百杯。”下女夫作为婚礼的成礼阶段,也就是亲迎(结婚)中的一个环节,是婚礼中最隆重而又繁琐的阶段,在敦煌民俗中更是绚丽多彩的一节。“女夫”即女婿,当新郎一行抵达女家门前时,女方的姑嫂闭门阻拦,故意刁难女婿,开始了“下女夫”之仪。这一环节又有盘诘戏谑、刁难下马、故上药酒、请下马、论女婿、请婿下床等内容。而“亲竖明镜近门台,直为多娇不下来”一句,表明竖明镜是一种很高规格的礼仪,因为在这一环节之前,对新郎的诘难已经进行了好几个回合,新郎到这时才竖起明镜,只等新娘出门,可见竖明镜在当时婚俗礼仪中占据的地位和重要程度相当高。

三 婚礼中镜的功用

1. 辟邪

古人重视婚礼,在婚礼的各个阶段所用物品都代表了一定的象征意义。至于将镜子视为一种神圣之物,是与古人认为镜子具有辟邪的功用有关。这一观念晋代时就已经产生了。东晋葛洪《抱朴子·登涉篇》载:“又万物之老者,其精悉能假托人形,以眩惑人目而尝试人,唯不能于镜中易其真形耳,是以古之入山道士皆以明镜九寸已上悬于背后,则老魅不敢近人。或有来试人者,则当顾视镜中,其是仙人及山中好神者,顾镜中故如人形,若是鸟兽邪魅,则其形貌皆见镜中矣。”[8]镜子能照明一切,因而人们认为一切妖魔也都会无所遁形。婚礼中用镜子,就是取其避免妖邪缠身、确保平安富贵之意。

此后各类文献关于镜子的辟邪功能的记载越来越多,如《西京杂记》《搜神记》《太平广记》等均有多篇关于镜子具有奇幻功能的故事。《西京杂记》卷1记载:“宣帝被收系郡邸狱,壁上犹带史良娣合彩婉转系绳,系身毒国宝镜一枚,大如八铢钱。旧传此镜照见妖魅,得佩之者为天神所福。故宣帝从危获济,及即大位,每持此镜,感咽移辰。”[9]《太平广记》卷230“苏威”条:“隋仆射苏威有镜殊精好,日月蚀既,镜亦昏黑无所见,威以左右所污,不以为意。他日,月蚀半缺,其镜亦半昏如之,于是始宝藏之。”[10]

六朝至唐代的志怪小说中,也是将铜镜的辟邪功能发挥描述得淋漓尽致。唐代王度《古镜记》开篇讲到关于这枚古镜的来历时,说“隋汾阴侯生,天下奇士也。王度常以师礼事之。临终,赠度以古镜,曰:‘持此则百邪远人。度受而宝之。”[10]1761-1767①这明确了此宝镜的辟邪功用。《古镜记》可以称得上是“古今小说纪镜异者”[11]之大观。许彰明在《六朝唐代志怪小说中“铜镜辟邪”的文化解读》一文中,搜罗各类文献资料,并将铜镜的辟邪功能归结为三类,佩之者可以避凶、预示未来吉凶和具有透视疗疾的功能[12]。

马之骕《中国婚俗》中讲到浙江萧山有一种风俗,人们为了在婚礼过程中给新娘驱邪,在花轿出发前,会有一长者手持宝镜,点燃一支蜡烛,向轿内四周及角落里照射,称为“搜轿”[13]。还有一些地方的习俗是在婚礼中将镜子作为新娘的护身宝物随身携带,用以驱邪。虽用法各异,但意义相同。

2. 比喻夫妇同心及对新人的祝愿

镜子表面光洁,最初的形态和功用,它是用来照容照物的。随着时代的发展、礼仪的进步,古人将这一层意思加以引申,用来形容自己的心如明镜一般光鉴可照,明心见镜即是其义。古代在婚礼仪式中用镜,也会取此比喻夫妇同心之意。

唐人小说和诗歌中,多有关于用铜镜代表夫妇同心之意的记载。唐段成式《酉阳杂俎前集·礼异》曰:“近代婚礼,当迎妇,以粟三升填臼,席一枚以覆井……夫妇并拜或共结镜纽。”[14]在婚礼仪式中新婚夫妇共结镜纽,是取“结发”“同心”之意。这种婚礼习俗,许多唐人诗歌中也多有表现。唐代韦应物《连环歌》道:“荆山之白玉兮,良工雕琢双环连,月蚀中央镜心穿。故人赠妾初相结,恩在环中寻不绝。人情厚薄苦须臾,昔似连环今似玦。连环可碎不可离,如何物在人自移。上客勿遽欢,听妾歌路难。旁人见环环可怜,不知中有长恨端。”[15]鲜卑族人长孙佐辅所作《对镜吟》:“忆昔逢君新纳婚,青铜铸出千年镜。意怜光彩固无瑕,义比恩情永相映。每将鉴面兼鉴心,鉴来不辍情逾深。君非结心空结带,结处尚新恩已背。开帘览镜悲难语,对面相看孟门阻。掩匣徒惭双凤飞,悬台欲效孤鸾舞。昔日照来人共许,今朝照罢自生疑。镜上有尘犹可淬,君恩诅肯无回时。”[16]诗中“忆昔逢君新纳婚,青铜铸出千年镜”“每将鉴面兼鉴心,鉴来不辍情逾深”都是用镜来比喻夫妇同心,情如镜明。

敦煌壁画绘制的明镜体量很大,用三角或者四角支架支撑,放置于新娘新郎正对面较为显眼的位置,也有直接悬挂在青庐垂幔上的。镜面光鉴照人,如玻璃一般,与目前出土各时代铜镜皆不相同。考察铜镜发展的历史,唐宋时期铜镜的制作工艺远未达到能使镜面如此明亮照人的程度。这是艺术家在绘制壁画时,加以许多艺术想象,为了更加凸显镜子容万物于方寸间,所照之物与物体本身一致的特性。

敦煌壁画中的镜子形象,由于画法简单,看不出镜子有无镜铭或镜纹,只能依据镜架的形状对其进行分析。考察我国镜架与镜台发展的历史,由于年代久远、资料匮乏,相关研究也就非常稀少。关于镜台和镜架的形象资料,多见于一些考古发掘实物和壁画、砖画等图像资料。现存最早的镜架是出土于涿州的东汉陶铜架[17]。这件镜架由镜座、立柱和横梁三部分组成。镜座为方形,镜面为扁圆形,设计精巧,可根据实际需要调节高度。

顾恺之的《女史箴图》中有一幅东晋时期的照镜图。镜子放在镜架上。镜架有一个覆钵形的基座,中间有一立柱,从一个长方形的盒子中央穿过,顶端置一面镜子。盒子可以盛放梳妆用品,造型比较简单。

河北曲阳县的五代北平王处直墓葬壁画有两幅表现镜架的壁画[18],分别绘于墓室内东耳室和西耳室。其中东耳室东壁的壁画有一长案,右侧有一个三足镜架,前方两足,后方一足。架足细长,上托一个方形的镜盒。可以通过调节后足与前方两足的开合度,来调整镜架高度及镜面倾斜度。

另外还有白沙宋墓[19]、河南新密市平陌村北宋墓[20]、河南荥阳槐西村宋墓[21]、四川泸县奇峰镇一号宋墓[22]、江苏苏州元代曹氏墓[23]等,壁画均有镜台或镜架的形象。

相比较而言,敦煌壁画中的镜架形象绘制得较为简单,与五代北平王处直墓壁画中的镜架形象较为相似。敦煌弥勒经变婚礼图绘制的时间基本集中在晚唐五代宋时期,与王处直墓壁画绘制时间是在同一时期,这也从另一个侧面说明敦煌壁画中的镜子形象是当时实物的反映。

参考文献:

[1]大正藏:第14册[M].东京:大正一切经刊行会,1925:423.

[2]敦煌文物研究所.敦煌壁画·民俗卷[M].北京:文物出版社,1960.

[3]礼记正义:卷61[M]//十三经注疏:第3册.海口:海南国际新闻出版中心,1995:1003.

[4]杜佑.通典:卷58[M].北京:中华书局,1984:336.

[5]郑樵.通志:上册[M].北京:中华书局,1987:588.

[6]影印文渊阁四库全书:第992册[M].台北:台湾商务印书馆,1983:343.

[7]笔记小说大观丛刊:九编五册[M].台北:台湾新兴书局,1981:3280.

[8]王明.抱朴子内篇校释[M].北京:中华书局,1980:274.

[9]葛洪.西京杂记:卷1[M].北京:中华书局,1985:4.

[10]太平广记[M].北京:中华书局,2003:1761.

[11]汪辟疆,校录.唐人小说[M].上海:上海古籍出版社,1978:10.

[12]许彰明.六朝唐代志怪小说中“铜镜辟邪”的文化解读[J].民族艺术,2006(4).

[13]马之骕.中国婚俗[M].台北:经世书局,1985:109-110.

[14]唐五代笔记小说大观:上册[M].上海:上海古籍出版社,2000:561.

[15]全唐诗:第6册[M].北京:中华书局,1985:1998.

[16]全唐诗:第14册[M].北京:中华书局,1985:5334.

[17]涿州市旅游文物局.涿州文物志[M].北京:北京燕山出版社,2005:184.

[18]河北省文物研究所,保定市文物管理处.五代王处直墓[M].北京:文物出版社,1998:23.

[19]宿白.白沙宋墓[M].北京:文物出版社,2002:41.

[20]郑州市文物考古研究所,新密市博物馆.河南新密市平陌宋代壁画墓[J].文物,1998(5).

[21]郑州市文物考古研究所,荥阳市文物保护管理所.荥阳槐西壁画墓发掘简报[J].中原文物,2008(5).

[22]四川省文物考古研究所,等.泸县宋墓[M].北京:文物出版社,2004.

[23]苏州市文物保管委员会,苏州博物馆.苏州吴张士诚母曹氏墓清理简报[J].考古,1965(6).