书学探微

——张锡良书法思索

2015-05-25沈铿

沈铿

书学探微

——张锡良书法思索

沈铿

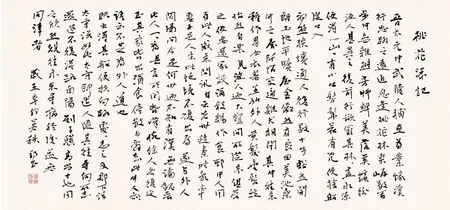

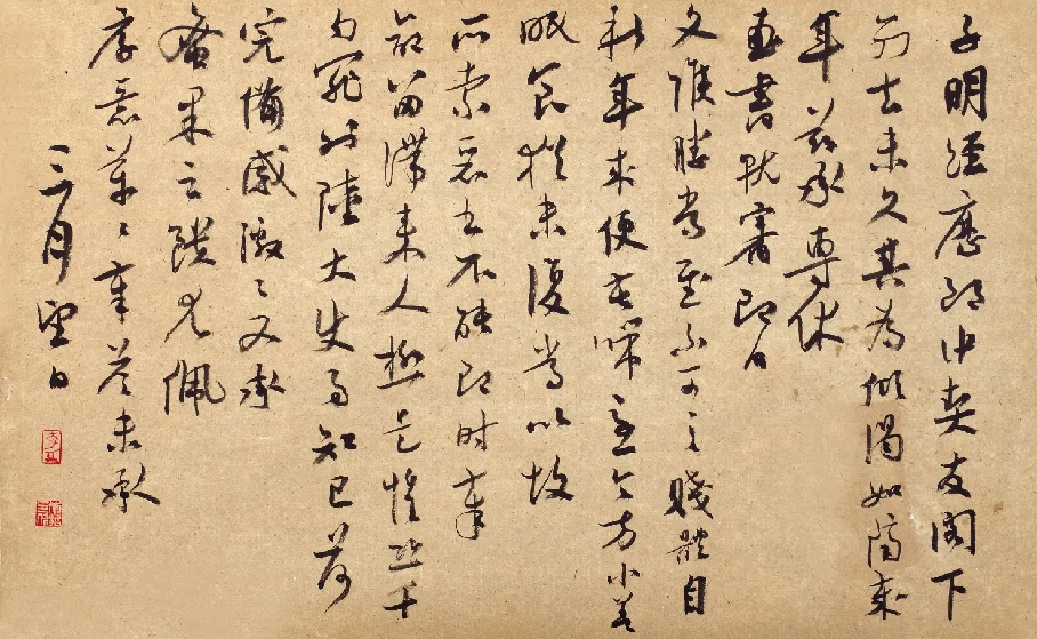

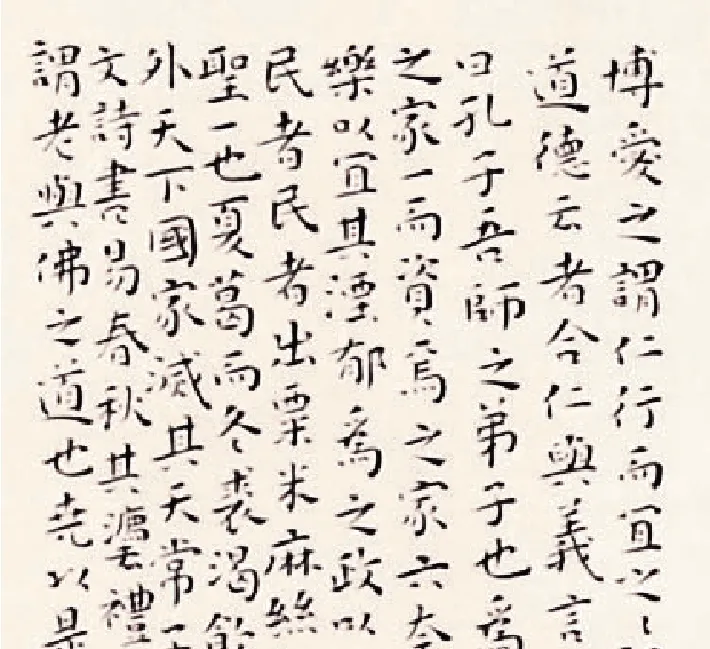

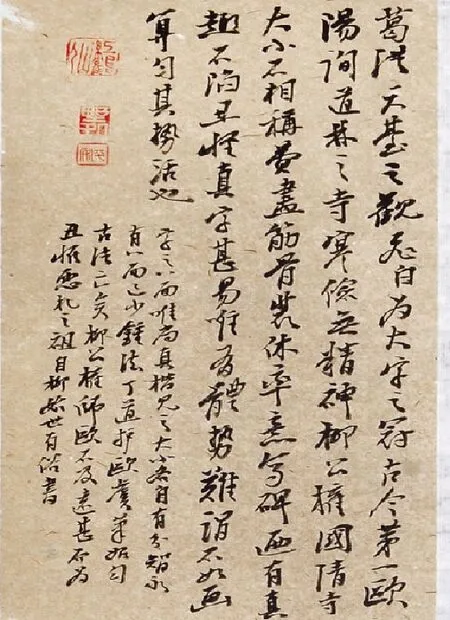

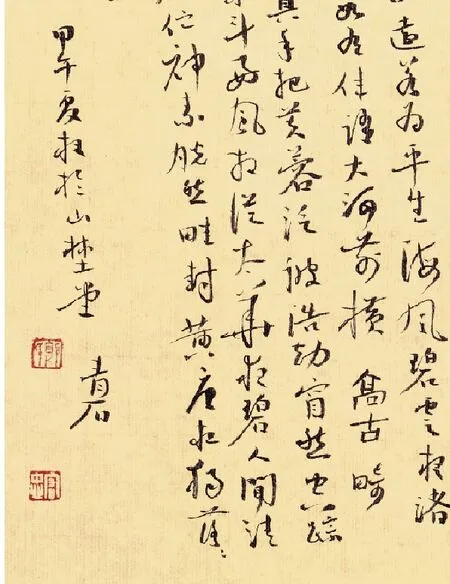

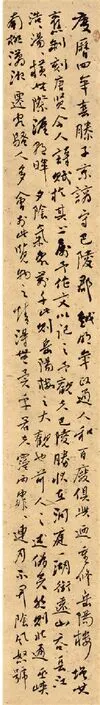

张锡良作品

张锡良,1943年生,中国书法家协会会员,湖南省书协顾问,湖南省第九届政协委员。曾担任中国书法第二届“兰亭奖”评委,全国第九届、第十届书法篆刻展评委。

2013年秋,张锡良先生在长沙近郊美丽的山水芙蓉创办了“张锡良书法讲习班”,倏忽间已一年。在短短的一年教学期间,先生对中国书法文化的思考与对书法技法的理解,对线的审美趣味及生命情调的体验,对中西文化“线条观”的差异及书法国际化等问题都有独到的见解。提出了当前书法创作应走向“专业与纯粹”的迫切性。

对用笔技法的重视是先生一贯的坚守。先生始终认为,书法作为一种传统的艺术,它就是一种技艺、一种技术。所以技巧的娴熟是前提,也是根本。没有这个前提,便无法进入操作,无能进行表达。没有这个根本,创作便苍白。先生坚守“笔法是底线也是高境”的笔法观。他曾多次表示,在中国文化域内,“笔法等于零”的提法,无论从任何一种层面看都是不恰当的。

线是技法的结果。因此,线是书法的生命。有智者认为:书法家关注的唯线而已。先生对这一提法表示由衷赞赏。在对中西文化的“线条观”的本质差异,当代中国画家与书法家对线的不同程度的关注的对比中,凸显出线在中国书法中的核心价值。从线质到趣味,最终线应该成为个体的生命情调。“生命情调”是以人性之优劣作为底蕴的,“生命情调”是线的最后实在。这是先生深邃的思想与独到的见解。从这层意义来说,书法艺术即完成“人”,成为先生所持守的书学思想。

先生强调中国书法具有的实践性品格,对书法的深层感悟与体验是实践经验不断积淀的结果。“写”是学习中国书法的不二法门。对书法形式的敏感性也来源于经验的体验。先生不认同当下对书法是“视觉艺术”的定位。因此,关于书法“时间因素”及“空间因素”的关系上,“时间因素”永远是主导的。现代书法主要指向“空间因素”,使“空间因素”成为主导的或唯一的关注,这便是一条使中国书法通向现代艺术之路的消亡之路。

对书法的国际化,先生不持乐观态度。国际化不是一个地域的概念,而是一种文化的概念。用熊秉明先生的话说,中国书法是中国文化核心的核心。在当代,要让西方人真正了解中国文化精神是件很难的事情,恐怕还需要很长时间的文化碰撞与融合的过程。李泽厚先生说:多长呢?两百年吧。而这文化核心的核心就更难理解了。自明末以来,中西文化从粗浅相识到逐步深入的碰撞,大致经历了五次重大历史事件,至今四百年过去,中西文化的融合和渗透才有今天的局面,所以先生认同李泽厚的观点。书法要真正走进西方文化还有长期艰巨的路程,除非我们改造中国书法使之成为西方人能接受的现代艺术。

先生对书法及文化的思考是多方面的,积其数十年书学经验,这些思想实实在在地启迪着我们对书法的思考,指导着我们的书法实践。

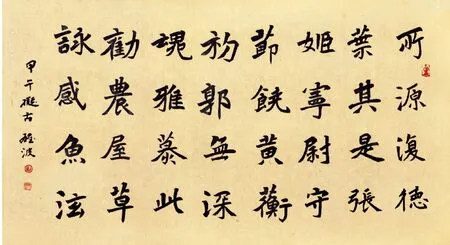

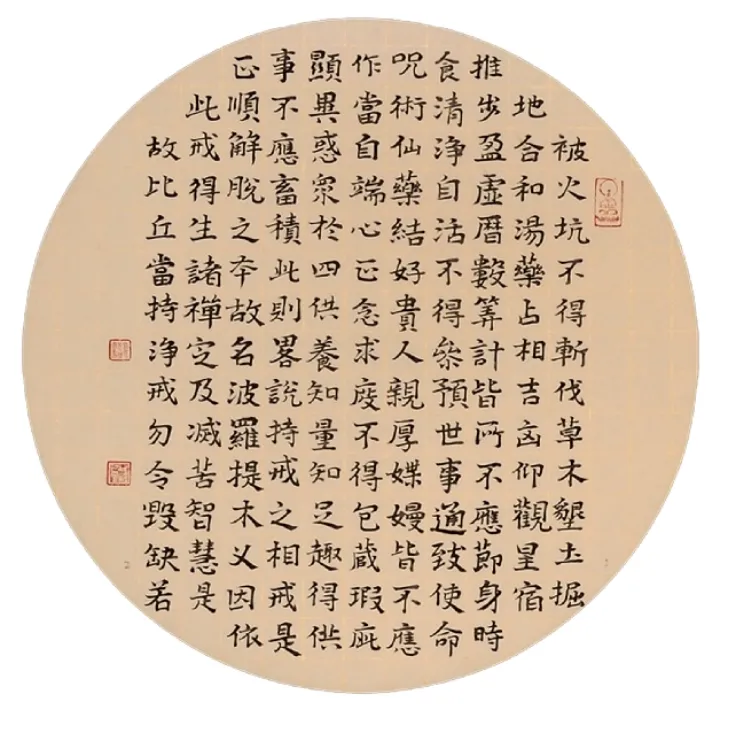

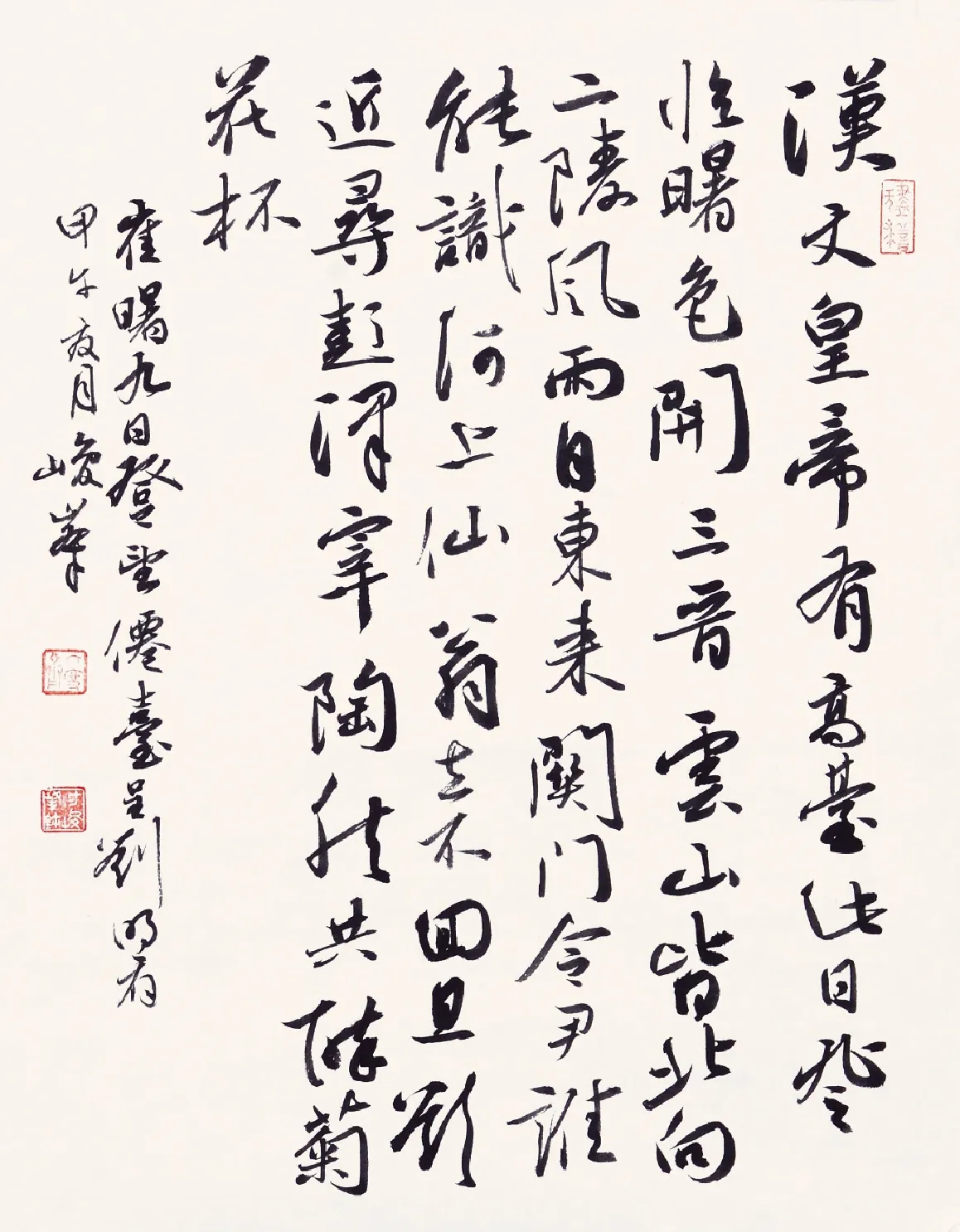

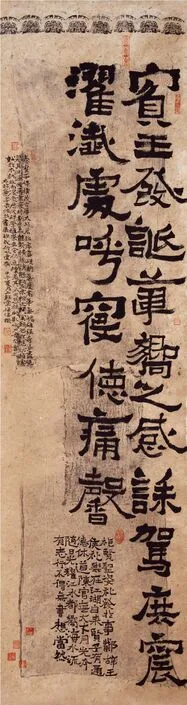

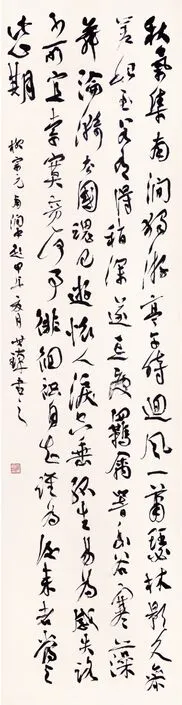

刘雄波作品

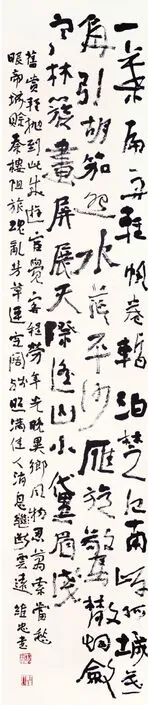

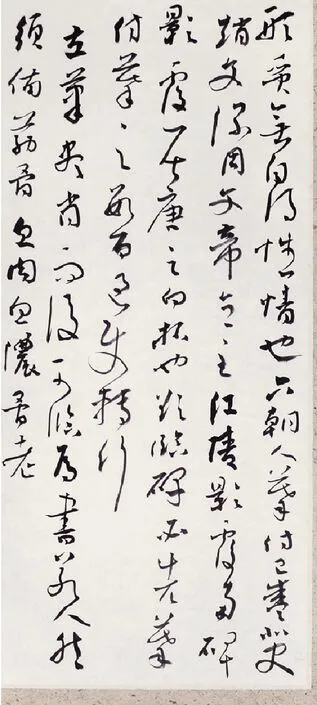

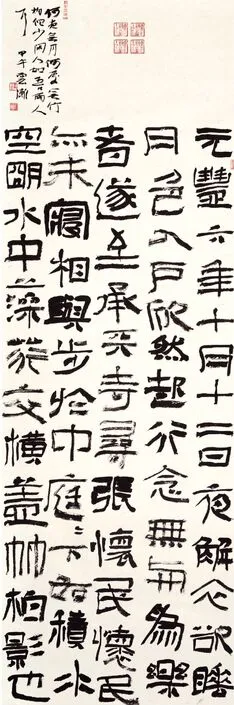

欧阳维忠作品

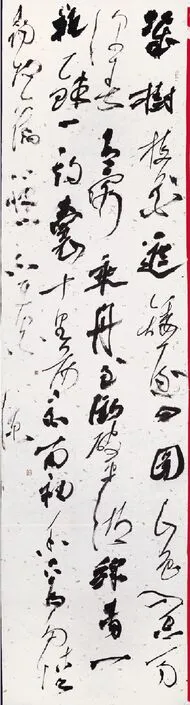

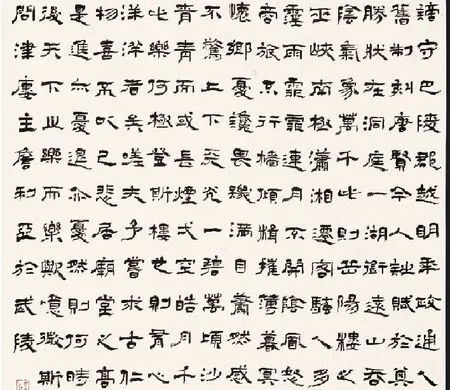

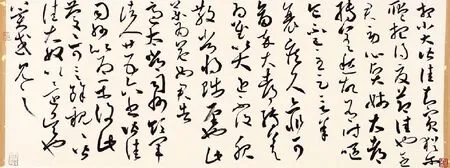

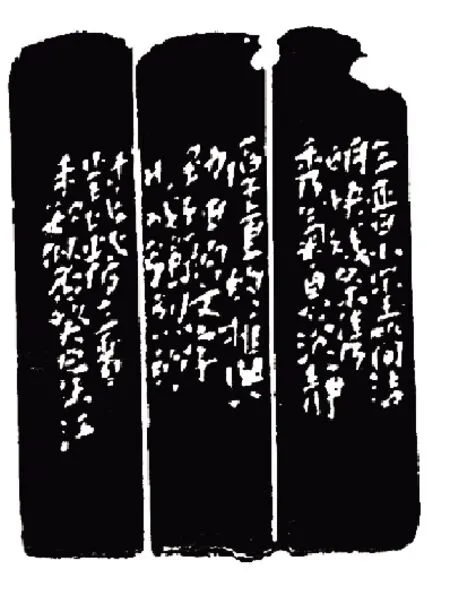

夏碧波作品(局部)

李哲作品

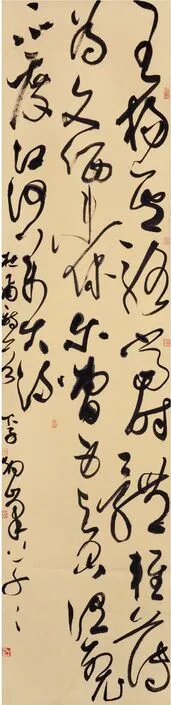

李魁峰作品(局部)

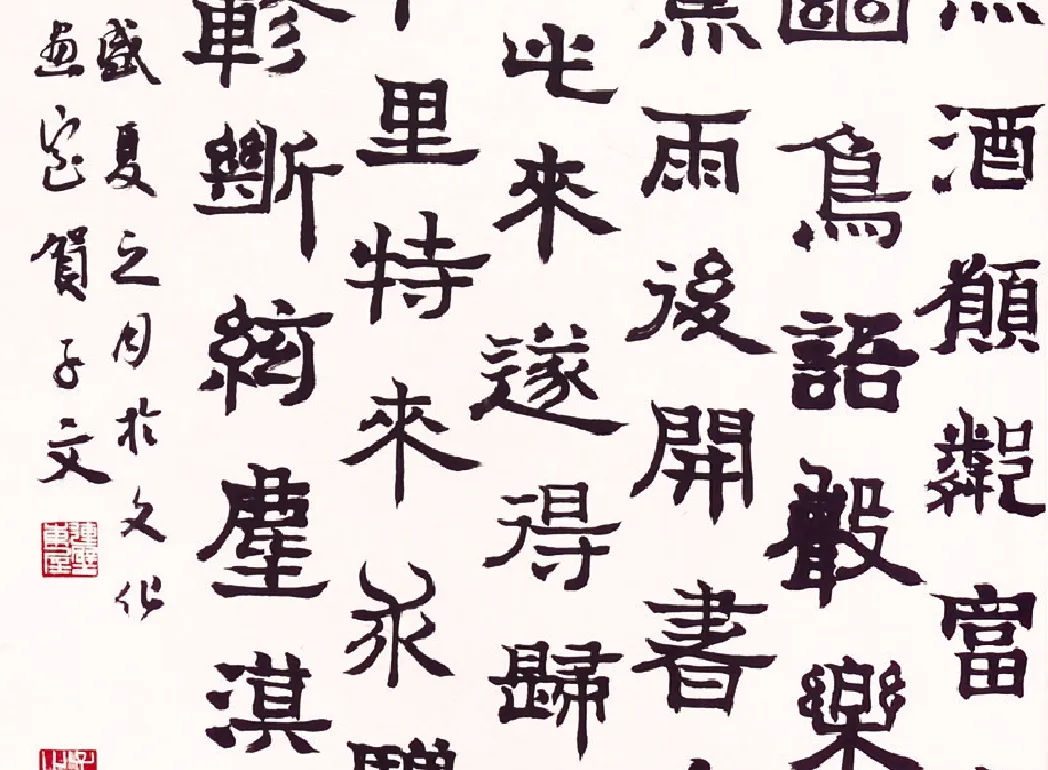

贺子文作品(局部)

詹利亚作品(局部)

李西前作品(局部)

方峻峰作品

李杰作品(局部)

李炯峰作品

施光耀作品(局部)

徐海作品

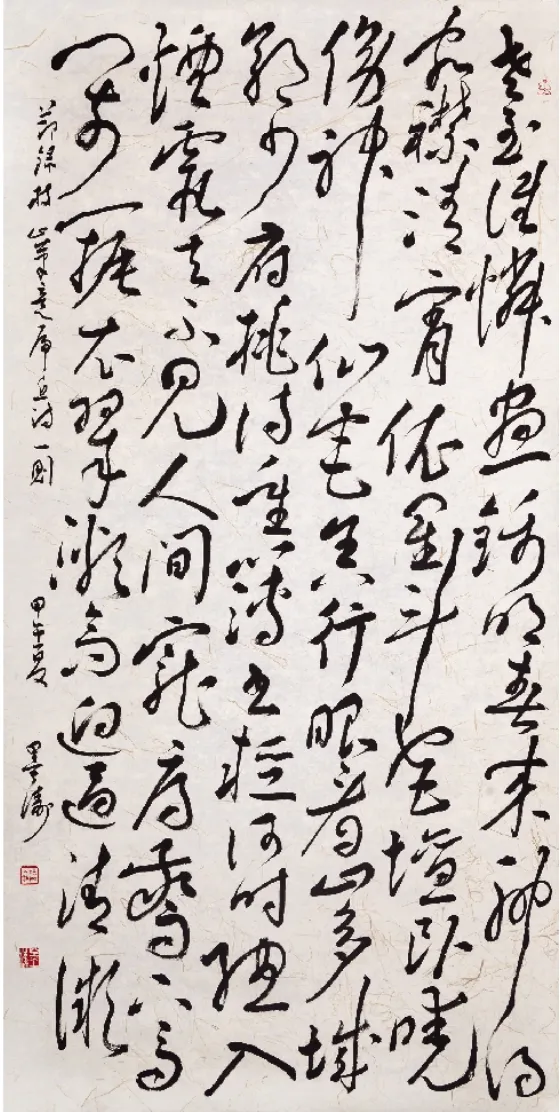

墨涛作品

周梅松作品(局部)

郭宏忠作品(局部)

李其臻作品

伍剑作品

朱江作品

冯学军作品