协同理论之于地方政府大部制改革:应然、实然与策略性分析

2015-04-30雷叶飞

雷叶飞

摘 要: 地方政府大部制改革通过职能合并、机构精简和人员调整,已初步形成了较为完整的行政体制运行格局。随着改革不断深入,瓶颈问题逐渐显露,如缺乏精准的部门职责分工、内外监督不力等。协同理论与地方政府大部制在一定程度上弥合,一方面积极稳妥地推进机构改革,要求充分认识大部制改革的协同内涵,重点把握转变政府职能,完善行政法律及法规,理顺部门权责关系,实现决策权、行政权、监督权的协调运作;另一方面辅之以外部监督,以求内外协同地推进改革进程。

关键词: 协同理论;地方政府;大部制;改革;应然;实然

中图分类号:D523 文献标识码:A DOI:10.13677/j.cnki.cn65-1285/c.2015.02.09

党的十七大报告提出“探索实行职能有机统一的大部门体制”以来,中央和地方政府围绕加强机构整合、转变政府职能、理顺部门职责关系,开展了丰富的改革实践,取得了显著成效。如中央的五大部委改革、地方政府“合并同类项”的随州模式、“行政三分”的深圳模式、“专委会管理”的富阳模式及“党政联动”的顺德模式等,这些改革模式为我国政府机构的改革提供了新视角。十八大报告再次明确提出“稳步推进大部门制改革,健全部门职责体系”。但就地方政府大部门制(简称大部制)改革情况来看,部际的协调机制和部内协调机制的建设尚不完善,同时外部大环境协同缺失,协调机制、尤其是部际协调机制的建设已经成为新一轮大部制改革中亟待解决的问题之一。[1]176-179

一、协同理论与地方政府大部制改革的契合

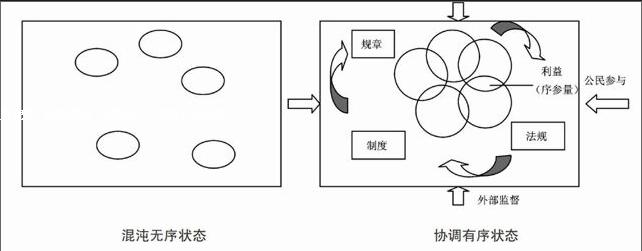

内涵结构的契合。协同理论与大部制改革存在着很大程度的契合。协同理论,一词来源于希腊文,意为协调合作之学,是自上个世纪70年代以来在多学科研究基础上逐渐形成和发展起来的一门新兴学科。赫尔曼·哈肯认为自然界和人类社会都具有由无序向有序发展的普遍规律。由于子系统杂乱无章没有形成合作关系,系统呈现出一种无序状态,当涨落达到阈值时,系统因一个或几个参数的变化产生临界涨落,并迅速以一种巨大的协同力量支配其他子系统,子系统之间形成的合作关系引起系统整体结构和功能的突变,这个过程就是协同过程,也是系统产生动力的过程。[2]5协同理论主要研究的不是个别组成部分的功能,而是对系统的整体性研究。由于经过前几次操作层面的改革,如部门职能合并、人员裁减等,目前中央和地方已经形成基本的大部门制框架,党的十八大报告再次明确提出“稳步推进大部门制改革,健全部门职责体系”。 大部制改革发展趋势将更加注重部内和部际弥合与协调。这就要求大部制改革必须由外延式转向内涵式、精细化,将焦点转向部门内部协同,建立从无序到有序的长效机制。

源动力的契合。两者都是依靠“自组织原理”运行。自组织是相对于外部他组织而言,他组织中指令和动力均来自于系统外部,而自组织指系统在没有外部指令的条件下,其内部子系统之间能够按照某种规则自动形成一定的结构或功能,具有内在性和自生性特点。协同理论由内部序参量变化引起子系统的变化,继而引起系统结构及功能的改变。同理,影响大部制改革的成效多种多样,但部门间与部门内的协调是关键,地方政府大部制改革的关键问题即为利益问题,以各部门之间的交叉利益及公共利益作为序参量,序参量的变化引起各子部门加强合作与沟通,形成良性循环,并以规章、制度和法律法规作为规范,完善职责体系,最终使部门内部结构形成常态化的稳定结构。

控制量的契合。体制内改革与体制外的协同也起着重要的作用。协同过程是复杂、开放系统中大量子系统相互作用而产生的整体效应或集体效应,因此外部控制量必不可少。同理,缺乏体制外的监督和公民参与的反馈与合作,地方政府大部制改革目标就会出现偏差。

二、地方政府大部制改革的实然表现

虽然大部制改革的推行取得了一定成效, 但也出现了很多值得关注的问题。以协同论视角考量大部制改革,主要问题有以下几个方面:

(一)制度环境的不协调

只有政府职能真正实现转变,大部制的内部机构、编制设置才会科学合理。而现在的大部制改革多是“合并同类项”或者“强强联合”,忽略了职能转变问题。大部制改革的核心不在于机构的合并与减少,而在于政府职能的根本转变,“在于行政组织的设置与其内在职能的吻合”。[3]108我国自1982年开始行政体制改革以来,无不是以政府职能转变和精简机构提高行政效率为出发点,但是目前我国政府职能转变的动力仍然不足,职能转变的意识仍然不够强烈,从而出现“关起门来搞改革”的现象,结果往往是忽视各职能部门合作,随着时间的推移,重新陷入“精简——膨胀”的模式。

(二)“一体多制”现象,缺乏内部沟通协调机制

从某种意义上说,大部门体制是在一定程度上对专业化管理与职能分工的延续和重新调整。[4]52-55目前我国大部制改革将职能相似、功能相近的机构合并,实际上很多大部门内部存在着“一体多制”,虽然几个部门搬到一起办公,却各自按原来体系为政,部门间缺乏沟通与协作,缺乏有效的协同机制。主要表现为:一是大部门内各机构之间或部际之间存在利益掣肘,二是部际及部内缺乏沟通,三是大部门内部缺乏综合协调机构。

(三)决策权、行政权、监督权协调不到位

奥尔森对集体形成逻辑的经典表述是:“如果一个集团中的所有个人在实现了集团目标以后都能获利,由此也不能推出他们会采取行动以实现那一目标,即使他们都是有理性的、寻求自我利益的。实际上,除非一个集团中人数很少,或者除非存在强制或其他一些特殊手段以使个人按照他们的共同利益行事,有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。”[5]2大部门意味着大权力,监督部门往往处于弱势地位,由于行政权力的级别,对权力监督就处于弱势地位,并且我国大部制改革尚未做到决策、执行、监督之间的有效配合,影响了大部制改革的推进。

(四)外部协同参与不足

我国现行的大部制改革,体现了大部制改革的规模效应,实际是政府系统内部的整合,改革的成效也是政府系统内部自评,而忽视了以社会公众为导向、以服务为导向,缺乏外部协同的机制。一是多元主体的协同不足。随着经济社会不断发展,公众民主意识和权利意识不断提高,政府的社会管理和公共服务的职能更加突出,政府职能的转变不可能靠政府单中心供给实现,政府在实施内部改革的同时,也要引进社会因素,引导企业、非营利组织和公民个人等多方参与,适当分步骤地将部分职能向社会转移。二是外部监督机制协同不足。只有以社会的需要和公众的满意为标准进行大部制改革,才能实现改革的初衷。目前由于缺乏有效的外部社会监督和不科学的考核体制,导致政府部门“门难进,脸难看”。

二、 大部制改革的协同治理对策

针对大部制改革目前存在的问题,从内部协同和外部协同两个维度提出完善对策具有十分重要的现实意义。

(一)多维度体制改革协同推进

一是完善配套体制的建设,保证大部制改革成果的进一步巩固。要共同推进行政审批制度改革、行政管理方式改革、行政人事制度改革,要加强各部分改革的联系,防止改革出现相互掣肘现象,只有这样才能为积极稳妥地推进大部制改革提供更大的外部支持。二是要进一步推进社会体制和政治体制改革。大部制改革要取得全面成功,就要进一步推进政治体制改革,理顺中央和地方政府关系,明确政府职责,从而为改革提供不竭动力;就要推进社会体制改革,使社会组织和公民个人参加到改革的评价与监督中来,为改革提供充足的新鲜血液,推动大部制改革不断完善。

(二)完善法律,明确权责

我们需要的不是什么大政府小政府,我们需要一个更好的政府治理,也就是政府职能清晰的界定。[6]序言25大部制改革的目标不是彻底解决职能交叉问题,也无法从根本上解决此问题,而是跨职能的机构协同重组,达到各部门无缝隙的弥合与积极合作。以食品监管为例,美国是食品监管体制最完善的国家之一,其专业食品安全监管机构为美国食品药品监督管理局,但涉及食品安全监管的机构实际上还包括农业部、商务部、财政部、联邦贸易委员会以及美国海关等,并没有完全解决职能交叉的问题。这就需要完善的行政法配套,以法律形式明确政府职能权责,对存在职能交叉的机构,进一步明确规定各自的职责边界,促使各机构各司其职、各负其责。各部门依据职责分工,相互配合,该管的管,不该管的不管。现有的大部制改革属于地方实验性的改革,大多是顶层设计的产物,和现有的《组织法》和《国家机构法》的内容存在一定冲突。如何在制度层面上保持对接,使得有益经验和改革成果通过法律保留下来,从而避免机构改革走回头路,应该是思考的起点。

(三)建立内外协调的监督体系

大部制使得部门公权力扩大, 这就需要对权利寻租及滥用行为进行监督,能否建立起有效的权利约束机制,成为大部制改革成败的关键。首先要加强体制内即行政监督,完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的行政运行机制。其次,完善外部监督机制,要求充分发挥人大的作用,以人大为核心,以社会组织和媒体及公众积极参与为基础,形成有效的外部监督机制,并对网络监督加以规范和引导,使其发挥应有作用,达到多元监督主体各司其职,共同作用,形成完善的监督体系。

(四)建立部门内协同机制

逐步建立起大部门内的协同机制。首先,加强组织内部共同文化建设。机制设计之父赫维茨认为,贯彻激励相容原则,能够有效地解决个人利益与集体利益之间的矛盾冲突,使行为人的行为方式和结果符合集体价值最大化的目标,即实现个人价值与集体价值两个目标函数的一体化。[7]1-30其次,建立统一数据平台,推进部门间信息共享。电子政务,得益于网络的发展,为地方政府各职能部门的协作提供了发展的契机。由于电子政务的便捷性和无界性,使得政府各职能部门可以采取一站式服务的方式,为公民提供服务,也便于将政策法规等公示,方便人民监督。再次,建立部门间利益协调机制及补偿机制。大部制改革之所以阻力重重,说到底是各部门利益的博弈,只有建立起利益共享、责任共担的规范化和程序化的利益分配机制,才能从根本上推动大部制改革的进一步发展。

(五)加快政府职能转变

加快政府职能转变不能仅停留在一般原则和号召上,要有可操作性的保障机制。大部制改革最终方向是服务型政府,大部制改革将向外部寻求“服务型”改革,正如张康之所言,可以预见,随着新一届政府的大部制改革达到预期目标后,机构改革这一主题下所要做的工作可以告一段落,在相对长的一段时间内,可以把政府行政改革工作的重心转移到其他方面。[8]7-10改革目标就是充分发挥市场的决定性作用,政府根据人民的需要设置机构,将不适应市场经济的机构撤并,明确界定机构权责,实现小政府大社会;以结果为导向,以公众为导向,以服务为导向,实现服务型政府建设,这就要求进一步推进大部制改革与外部大环境的协同。

总之,大部制改革是一项复杂的、综合的、系统的改革过程,不可能一蹴而就,就像克罗齐耶所言,“社会既不是柔软的面团,可供改革者任意揉捏塑形,也不是坚固的整体结构,必须用炸药将其炸开,而是处在运动过程之中的整体,其间运行着巨大的能量。假如我们可以如此看待社会的话,那么改革所提出的问题,从根本上讲,是这样一个问题:使这类巨大的能量得以耗散,或更为准确地说,使这类能量不向消极的指向或保守的维度转化。”[9]61在改革基本框架形成的基础上,只有进一步在根本上转变政府职能,加强大部门内各职能部门之间职责精准化分工,完善行政法律法规,加大行政监督力度,大部门之间协同合作,全局弥合,辅之以外部的法律、财政体制改革及监督保障机制,才能建立无缝隙的以结果为导向的服务型政府。

参考文献:

[1]傅雨飞.整体政府实践与大部门制改革:契合及差异的比较[J].当代世界与社会主义,2013(3).

[2] [德]赫尔曼·哈肯.协同学:大自然构成的奥秘[M].凌复华译.上海:上海译文出版社,2001.

[3]王佃利,吕俊平.整体性政府与大部门体制:行政改革的理念辨析[J].中国行政管理,2010(1).

[4]王岩,王晓庆.大部制改革的实践诉求与目标指向[J].中国行政管理,2008(11).

[5]奥尔森.集体行动的逻辑[M]. 陈郁,郭宇峰,李崇新译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,1995.

[6][美]戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府[M].上海译文出版社,1996.

[7]Leonid Hurwicz.The Design of Mechanisms for Resource Allocations[J].American Economic Review,1973(2).

[8]张康之.走向服务型政府的“大部制”改革[J].中国行政管理,2013(5).

[9][法] 米歇尔·克罗齐耶.法令不能改变社会[M].张月译.上海:格致出版社,上海人民出版社,2007.