认知模型、文本质地与语篇建构——以休斯诗歌《雨中鹰》为例

2015-04-24张媛飞

张媛飞

(钦州学院 外国语学院,广西 钦州 535000)

1.引言

诗歌《雨中鹰》(The Hawk in the Rain)是英国桂冠诗人Ted Hughes(泰德·休斯)第一部诗集中的一首,该诗集以此诗歌而命名,可见此诗歌在整个诗集中的分量和代表性。但遗憾的是,国内外学者对诗歌《雨中鹰》的关注还不够,研究较少,且主要从两个方面进行:一是从文学批评的角度研究《雨中鹰》,如张跃军从“直觉”与“物自性”两方面探寻了诗集《雨中鹰》所蕴含的道家思想(张跃军、李艳,2009:40-30),李成坚以诗歌中的“暴力”为主题,探讨了诗歌中暴力的发生机制等(李成坚,2000:95-98);另一方面则是从生态学的角度进行,如董雯从生态批评的角度探索了诗歌中生态与自然的元素(董雯,2008)。他们的研究虽然具有参考作用,但是缺乏对文本和诗歌语篇构建的关注,对许多语言现象没有进行解释,更没有对语言现象背后所隐藏的深刻内涵进行分析。

因此,本文尝试将Lakoff的理想化认知模型理论拓展到诗歌语篇层面的分析之中,将认知语言学和文学研究相结合,从认知诗学的角度探讨认知模型对诗歌语篇构建、文本质地编织、主题意义获取等方面的重要作用,从宏观角度阐释诗歌文本所构建的丰富文本质地,以便读者更好地走进文本世界挖掘诗歌所蕴含的多重主题意义。

2.理想化认知模型

Lakoff在体验哲学和原型范畴理论的基础上提出了理想化认知模型 (Idealized Cognitive Model简称ICM)理论(Lakoff,1987:13)。ICM针对客观主义语义理论,充分考虑人在认识客观世界中的主观能动性,作为认知语言学中的重要理论,弥补了客观主义语义理论的不足。

ICM是特定文化背景中说话人对某领域中的经验和知识所做的抽象的、统一的、理想化的理解,是建立在许多认知模型(Cognitive Model,简称CM)上的一种复杂的、整合的完型结构,是一种具有格式塔性质的复杂认知模型(Lakoff,1987:68)。因此,一个ICM可视为由若干CM组成的集合,是一种认知模型集或完形模型,具有整体性,具有CM的所有特征。可用公式表示为:ICM=CM1+CM2+CM3+…CMn。

在语篇方面,ICM主要体现出如下特征:(1)体验性:ICM是建立在人类与现实世界互动体验基础上的。通过身体体验、现实感知和认知推理掌握了事物之间的相互联系和规律,形成许许多多的认知模型(CM),进而构建理想认知模型(ICM)。(2)选择性:由于ICM所包含的要素是开放的,它会随着人类知识的发展而不断增加,因此,我们需要从开放的要素中不断做出典型选择,以不同程度来适合现实世界。(3)关联性:ICM内任何一个CM不是孤立存在的,任何一个CM内的成分也不是独立的,而是相互联系的,共同组合成认知网络(Ungener& Schmid,1996:45 -49)。(4)想像性:ICM的想像性体现在可以通过转喻和隐喻原则将具体概念投射到抽象概念上。

ICM主要运用四种原则建构起来,形成四种认知模型:命题结构模型、意象图式模型、转喻映射模型和隐喻映射模型(Lakoff,1987:68,113)。这四种模型中,命题模型是客观模型,意象图式、隐喻、转喻模型都属于主观模型,主观模型对人类思维的想象力和创造力具有较强的解释力。

3.认知诗学中的文本质地

Peter Stockwell在《文本质地——阅读的认知美学》(Texture:A Cognitive Aesthetics of Reading,2009)一书中,对“文本质地”进行了深入了讨论,力求将“质地”这一对“物体的感知感触”概念融合到文学的心智阅读中。“质地”原指对物体的感知感触,如光滑、细腻、粗糙等,是人对世界的一种基本认知,后延伸到物体的结构上,如描绘食品、土壤的结构等,再抽象为音乐、文学作品中各因素融合后产生的印象。这种印象即是对作品的阅读感受和体验。Stockwell在该书开篇就指出:文学是由其质地来界定的,文本质地指对文本性的体验值(the experienced quality),而文本性是读者共有的认知机制在阅读过程中的结果(Stockwell,2009:1)。简而言之,文本质地统指阅读之印象,贯穿在读者整个文本阅读过程中,即完成“文本感知——文本理解——阅读感受和意义解读”的阅读之旅。这里的“共同阅读机制”是搭建文本和意义之间的认知桥梁,包括来自认知心理学的图形/背景关系、移情、认同、注意等认知方式。本文所运用的共同阅读机制,即为人们与现实世界的互动体验基础上形成的ICM,帮助读者在诗人编织的丰厚文本质地中实现诗歌文本与主题意义的应合。

4.《雨中鹰》中的认知模型与文本质地

诗歌是想像的产物,更是人类创造力的体现。笔者以休斯(Ted Hughes)的《雨中鹰》(The Hawk in the Rain)为语料,重点探讨作者如何通过ICM构建诗歌语篇的整体意义、读者如何通过ICM解读诗歌内涵及主题意义以及作者和读者如何通过构建的ICM达成诗歌在意义上的统一性和语篇在心智上的连贯性。

The Hawk in the Rain

I drown in the drumming ploughland,I drag up

Heel after heel from the swallowing of the earth’s mouth,

From clay that clutches my each step to the ankle

With the habit of the dogged grave,but the hawk

Effortlessly at height hangs his still eye.

His wings hold all creation in a weightless quiet,Steady as a hallucination in the streaming air.

While banging wind kills these stubborn hedges,

Thumbs my eyes,throws my breath,tackles my heart,

And rain hacks my head to the bone,the hawk hangs

The diamond point of will that polestars

The sea drowner’s endurance:and I,

Bloodily grabbed dazed last-moment-counting

Morsel in the earth’s mouth,strain towards the master—

Fulcrum of violence where the hawk hangs still.

That maybe in his own time meets the weather

Coming the wrong way,suffers the air,hurled upside down,

Fall from his eye,the ponderous shires crash on him,

The horizon traps him;the round angelic eye

Smashed,mix his heart’s blood with the mire of the land.

全诗以恶劣的自然环境为背景,以“我”的艰难与“鹰”的自若对比为主线,彰显鹰的英雄气概。诗歌共5小节,突显4个命题,形成一个较为清晰的线索。从宏观的层面来讲,ICM的4个原则在《雨中鹰》中都有不同程度的体现,为作者和读者之间的心智交流搭建了一个很好的平台,也为诗歌在意义上的统一性和语篇在心智上的连贯性提供了保障。

4.1 命题结构模型与语篇构建

命题结构模型是客观外界在心智中的事实性映射,不需要运用任何想象性手段,能详细解释CM中所涉及的概念、特性以及概念间的关系,具有判断性特点(Lakoff,1987:68,113)。任何一个 CM 都是由命题和结构组成,命题即本体,属于基本的概念层次,我们的知识就存在于命题之中。这些命题不是毫无关联的,而是存在一定的逻辑关系,即结构,也相当于“框架”。一个词语可能会激活储存于记忆中的、与之相关的一整套经验或概念结构,作为背景知识来理解特定情境中的语句。

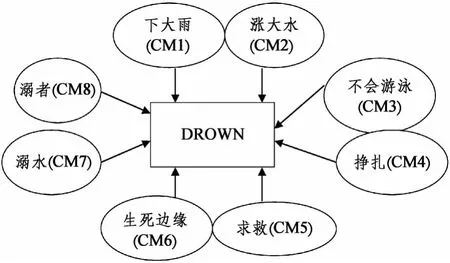

《雨中鹰》第一节的第一句就选用了“drown”一词,激活了所有关于DROWN的命题结构模型,非常巧妙地构建了“我”出场的情境和鹰所处的情境。DROWN的命题结构模型包括所有与“淹没”相关的 CM集合,如“下大雨(CM1)”、“涨大水(CM2)”、“不会游泳(CM3)”、“挣扎(CM4)”、“求救(CM5)”、“生死边缘(CM6)”、“溺水(CM7)”、“溺者(CM8)”等。这些CM集合与我们的认知体验密切相关,并且每个CM都是相互关联的:有“淹没”就有“水”,并且与水量关联,水量的多少和能否会游泳决定“淹没”这个动作是否有生命危险等,这就是DROWN的理想化认知模型(如图1所示)。

图1 DROWN的理想化认知模型

但在实际认知运作中ICM不一定与客观事实符合,这时,ICM就会进行调整,从不同程度来适应现实世界。当“drown”后紧接着出现“in the drumming ploughland”时,我们就会将这个新信息与刚激活的DROWN的理想化认知命题结构模型进行匹配,调动我们的百科知识,选取与之相符合的CM,显然,这里的“drown”突显了“下大雨”、“涨大水”、“挣扎”、“生死边缘”认知模型,暗示读者雨下得又大又猛,我深陷在积满雨水的耕地里,地面排水远远跟不上,地面上形成的积水就像洪水一般,足以把人淹没。同时,这种暴雨的天气烘托出“我”和鹰所处的环境相当恶劣,人生存的条件非常艰苦,进而才有后文的“drag up”、“heel after heel”等用语,“拖动脚跟,艰难前进”的情形正好与DROWN构建的模型场景相吻合,从而实现了语篇的连贯发展以及语篇意义的统一性和连贯性,同时也实现了读者在阅读过程中心智的连贯性。诗歌是极具关联性和创造性的语篇,语篇的连贯主要是心智的连贯。

第二节,由“hang”一词,激活了读者所有关于“HANG”的理想化认知模型,如“高处”、“悬挂”、“轻盈”、“悬而未决”、“绞死”等,基于百科知识和语篇的发展,读者不断地从这些CM集合中筛选和匹配,构建出“身处高空的鹰的轻盈平稳”的认知模型;在第三、四小节中,作者用“thumbs”,“throws”“tackles”。“hacks”和“strain toward”构建了“我在风雨中挣扎”的认知模型和在风雨无情的打击下,鹰却展现出“风雨中决然前行”的认知模型,如“diamond point of will”、“polestars the sea drowner’s endurance”、“hangs still”等词,反映了鹰无所畏惧的豪气;最后一节“the round angelic eyes smashed”、“mix his heart’s blood with the mire of the land”暴雨中的苍鹰决然前行,直至天使般圆圆的眼珠被击得粉碎,最后他心脏的鲜血与泥土混在一起,构建了“面对死亡淡然处之”的认知模型。

综上所述,我们可以看出,全诗在语篇层面突显了四个命题模型:

命题模型一:我深陷雨中的耕地,举步维艰(第一小节);

命题模型二:鹰高空飞行,平静自若(第二小节);

命题模型三:我在风雨中挣扎和鹰在风雨中决然前行(第三、四小节);

命题模型四:鹰以高傲的姿态,淡然迎接死亡(第五小节)。

这四个命题模型构成了整首诗歌完整的情节,掌控了诗歌语篇的发展。每个命题的意义都可通过相应的词语获取,不需要借助联想;各个命题模型之间相互关联,环环相扣,发挥了语篇的整体意义。

命题一作为出场的背景,烘托自然的恶劣;由此引出命题二主角“鹰”的出场,与人类相比,强调鹰的毅然、豪迈;命题三进一步展开细节对比,突出展示出鹰的强大,与人的渺小形成对比。前面三个命题是铺垫,激活最后一个命题,也是诗歌的主题:面对死亡,鹰从容淡然,他的死是由于自然而不是人类,鹰作为自然的一部分,有比人类优越的一面,人类努力想成为统治者的梦想是苍白无力的,鹰天生比人类具有优势。

4.2 意象图式模型与文本主题解读

意象图式模型:是在对现实世界体验的基础上通过互动所形成的前概念意象,比表象、意象或心象更为抽象和概括,它是形成原型、范畴、概念、CM和思维的基础,为ICM提供结构或框架(Lakoff,1987:13,282)。

意象图式来自身体体验,是先于概念和语言的抽象结构,为我们理解抽象概念提供了主要依据。意象图式有基本和复杂之分,基本意象图式主要包括:容器、路径、连接、力量、运动、平衡、上下、前后、部分—整体、中央—边缘等,它们可结合构成更为复杂的意象图式(Lakoff,1987:282 -283)。

首先,容器图式体现在诗歌的第一节和第五节。由于人体是一个三维容器,有“吃进”、“吸入”、“呼出”和“排泄”等生理现象,还有“走进”、“走出”等一系列与外部世界相互作用的物理空间关系,这样的结果就形成了一个抽象的图式,即容器图式(Johnson,1987:21)。诗中第一节第一句写道:“I drown in the drumming ploughland,I drag up heel after heel from the swallowing of the earth’s mouth”,指“我”陷入雨中的耕地,一步一步艰难地从大地的口中拔出脚跟,构建了一幅人与自然搏斗的画面,在自然面前,人是多么的无助与渺小,如同口中的食物一般,任其吞噬,为读者展现了一个生动的容器图式。在此图式中,“大地”被视为容器,“我”成了容器里的食物,被大地吞噬着,吞噬的速度取决于粘土的深度,“我”挣扎在泥土中,在充满坟墓气息的粘土中展开生与死的较量,见证了人面对自然的脆弱无力,在人与自然的斗争中,人类无法战胜大自然,最终人类失去了对自然的控制和尊严。

诗歌第五节中,鹰由于遭遇不测风雨,从高空被抛下。接着,“The horizon traps him;the round angelic eye smashed,mix his heart’s blood with the mire of the land”,指地面将他捕获,天使的圆眼睛碎裂,心脏的血和泥泞混在一起,构建了“以大地为容器、鹰为食物”的容器模式。鹰虽然比人类强悍优越,但最终还是被自然打倒了。鹰的死,是由于自然而不是人类,这就是自然的法则,透露出对自然的尊重和礼赞。诚如休斯研究专家史蒂文森所说,“休斯的诗歌中没有暴力,那是自然宇宙的能量”(Stevenson,1985)。

其次,上—下意象图式贯穿于整个诗歌语篇中。从诗歌第二节“鹰”的出场开始,以“高空飞行的鹰”与“在低洼的泥土中挣扎的我”形成上—下意象图式。首先,从地理位置上看:鹰在位置上处于高处,我处于低处,鹰在地理位置上占有优势,他可以“Effortlessly at height hangs his still eye”,毫不费力地在高处悬着他静止的眼睛”,而我“I drag up heel after heel from the swallowing of the earth’s mouth”,艰难地从大地的口中拔出脚跟,每一步,粘土都淹没到我的脚踝,其次,位置的高低象征着权力的大小。处于同样的环境,鹰位高权重,显示了帝王般的气质和优越性,而作为人类的“我”,如可怜虫一般,脆弱无力。上—下意象图式模型为读者勾勒出强与弱、高与低的对比画面,鹰作为强大自然力量的象征,控制了周围的环境。

再次,诗歌从总体上看,采用了中心—边缘图式。诗歌借助自然力量抨击人和自然之间存在的问题。鹰、雨、风、泥土作为自然力量的代表,鹰与风和雨一起面对人类,鹰甚至“the hawk hangs the diamond point of will that polestars the sea drowner’s endurance”指引溺海者坚持不懈 。很显然,鹰作为强大自然力量的象征,控制了周围的环境,正如诗中所言:“His wings hold all creation in a weightless quiet.”突出鹰作为自然力量的中心,优于人类。人类作为边缘成分,不再享有高于一切的造物主身份,面对困难和障碍,“我”的无力应付,对处于图式中心的鹰起到了很好的衬托作用,鹰的意志力可以作为在绝望中人类的北极星。

最后,力量—动态意象图式和路径图式在全诗各小节中也得到了很好的体现。Talmy(1988)认为:力对物体产生的影响(如移动、克服阻力、越过障碍等)所形成的意象图式,对我们认知和语言的形成起着核心和普遍的作用(Taylor,1989:124,139)。诗歌中如对象征自然力量的“风”的描写:“banging”,“Thumbs my eyes”,“throws my breath”,“tackles my heart”,“hacks my head to the bone”(“砰砰作响”、“撞击篱笆”、“拨弄双眼”、“攫走呼吸”、“攥紧心脏”)等,显示了一种强劲的、动态的、蓄势的力量;关于“雨”的描写,作者用“hack”一词告诉读者:暴雨铺天盖地、劈头盖脸,能砍掉我的头甚至我的每一根骨头,势头非常凶猛,给人一种极强的视觉冲击,这是“力量—动态”意象图式带给我们的视觉效果,给人一种逼真的感觉。这种动态的力量向外传递,就形成了物体运动的路径,根据力的运动的不同方向,呈现出各种不同的路径图式。

“我”作为力量的发出者,多次呈现出“始源—路径—目的地”图式,说明“我”竭尽全力和自然进行抗争,梦想成为统治者,突出人类渴望成为宇宙主宰者的愿望。如“drag up from”、“strain toward”等词,但最终希望破灭,无法超越自然。

容器图式、上—下图式、中心—边缘图式、路径图式和力量图式等意象图式模型在诗歌中得到了很好的体现,上—下图式和中心—边缘图式从静态方面展现出动态的鹰所具有的能量,容器图式、路径图式、力量图式则从动态方面勾画出鹰盘旋的自信和人类面对自然的脆弱,但鹰最终也被自然打倒了,真实地呈现了自然的本能力量。意象图式的运用,一方面有助于作者传递语言信息和表达主题意义,促进语篇的和谐发展,最大程度上保证诗歌主旨的正确表达和语篇意义的统一性,另一方面,读者通过作者所构建的意象图式,能更深刻地理解作者的意图及文字里隐藏的内在意义,在思想感情上与作者产生共鸣。

多种意象图式的融合,动静结合,多层次、多维度地构建了诗歌丰厚的文本质地,阐释了诗歌的主题意义:从历史、社会的角度看,《雨中鹰》暗含了人与自然之间的社会问题。诗歌创作的历史背景为20世纪五六十年代,一方面,人类对自然的征服促进了工业化的发展,使人类在物质方面取得了巨大的成功,另一方面,人类对自然的掠夺,自然反过来以自然灾害报复人类,人类与自然之间的尖锐矛盾在诗歌中得到了很好的体现。从心理角度看,科技的成就让人类深陷物质欲望中,人们相信理智和理性,人的本性却被压制,诗歌文本即是诗人渴望找到发泄内心压抑的通道,通过对自然暴力的欣赏,呼吁人类回归本性;从审美角度看,诗歌文本中关于人的遭遇和鹰的毅然、勇敢、坦然的具体动作和意义的描写,视野充满想像力,如同一幅精巧的人与自然搏斗的画面。从文化角度看,西方的工业化和机械化强化了人的理性,却在一定程度上压抑了人的直觉和本能,通过对自然界最活跃动物“鹰”的塑造,展示了自然的巨大生机和能量,饱含了对自然生命的尊重和赞美,呼唤直觉和自然地天性;从生命的意蕴角度看,休斯诗歌帮助读者从感性上重新唤醒并保持对意义的感觉,引导人们去创造更多的生活意义、更多的生活活力。

4.3 隐喻模型与意义深化

Lakoff(1987:68,113)指出:隐喻模型是意象图式或命题模型从一个认知域映射到另一个认知域中相应的结构而产生,它能对抽象事体进行概念化、推理和理解,能对更多的事件进行认知解释,拓宽了认知的范围。可以看出,命题模型和意象图式模型是隐喻模型形成的基础,而隐喻模型是他们的扩展机制。

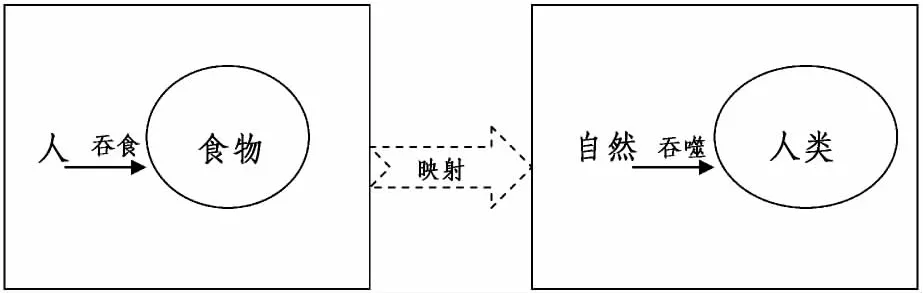

首先,容器图式映射产生隐喻意义。容器意象图式以身体体验为基础,它把人的身体视为一个立体的、密封的、有界限的容器,里面盛满了各种内脏器官。它包括容器内部、外部、界限等结构成分。当一个物体进入另一个物体时,空间较大的那个物体相对于空间较小的物体就是容器。(Lakoff,1987:272)。在《雨中鹰》一诗中,作者把“人吞食物”具体直观的经验图式投射到抽象的目标域“自然吞灭人类”的图式中,形成隐喻模型,暗指人处于大自然这个大容器中,人如同大自然口中的食物,随时都可能被一口吃掉,人类在强大的自然面前没有还击之力,体现出诗人对自然本身的敬意,深化了诗歌的主题。如图2所示:

图2 容器图式的隐喻模型

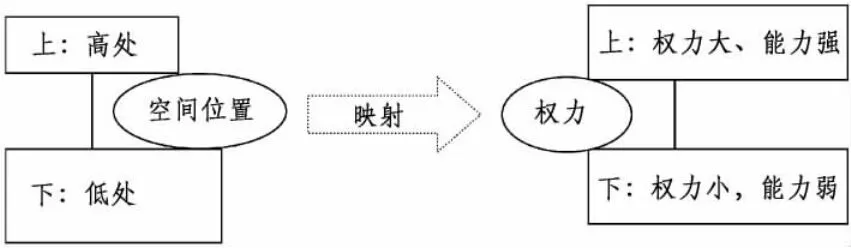

其次,上—下意象图式映射形成隐喻模型。诗人还把上—下意象图式从“地理位置”具体的认知域映射到“权力”抽象认知域。上—下图式是一种空间关系结构,它的建立同样源于人类自身的身体体验。人的活动以自身为中心,以外界为参照物,相对于身体而言,在上为高(up),在下为低(down),如头在上则为高,脚在下则为低。这些经验投射到其他目标域,就形成“上—下图式”的隐喻表达,如“price is going up or down”(价格上涨或下跌),“look up to somebody”(向上看,敬仰某人),“or look down upon somebody”(向下看,瞧不起某人)等。

《雨中鹰》中,鹰在高处为“上”、“人”在低处为“下”,形成空间位置的上—下意象图式模型,把此图式结构映射到“权力”认知域,产生出隐喻意义,即空间位置的“高”暗示权力大、能力强;空间位置的“低”暗示权力小,能力弱。此隐喻模式告诉读者,鹰与人共处风雨中,鹰能在高空飞行,泰然自若,而人类陷于泥沼中不能自拔,显示了鹰比人类强悍、优越,从而证明“人类高于一切造物主”的说法是站不住脚的,充分彰显了自然界生命体的本能力量,肯定了自然生物的力量与美,给予了自然生命体高度的礼赞,深化了诗歌的主题意义。如图3所示:

图3 上—下图式的隐喻模型

另外,中心—边缘图式映射也产生隐喻意义。诗人通过基于身体构造的中心—边缘图式投射到“自然力量”图式上,形成隐喻模型。诗歌中提到的自然力量有:鹰、雨、风、粘土等,鹰作为自然力量的中心,被赋予了帝王般的控制力和无所畏惧的气魄,鹰是文中的焦点所在。“风、雨、泥土”等作为自然力量的边缘成分构成了人类和鹰出场的背景。同时,鹰的焦点地位还通过另一个角色“我”对比突出,所以“我”的出现,只是背景中的一个次焦点,处于次要位置,作用是衬托出鹰的毅然与强大。即:鹰作为自然力量的中心,与风雨一起面对人类,面对困难和障碍,代表自然的鹰冷静、强壮与代表人类的“我”的无力形成对比,彰显自然的巨大威力并非暴力,暗指当时的社会,人和自然之间存在的问题。

4.4 转喻模型与“人、鹰”对比再现主题

转喻映射模型是指在同一认知域中用较易感知的部分来理解整体或者整体的另一个部分,即是以范畴成员中的典型成员来理解整个范畴。因此,在认识和理解范畴的过程中,转喻是以某个ICM为基础的,在ICM基础之上凸显某一模型、缺省某一模型、“以偏概全”、“以部分代整体”,从而形成不同的转喻表达。转喻是一种比隐喻更为基本的意义扩展方式(Taylor,1989:124,139)。

转喻模型在《雨中鹰》中也得到了很好的体现。首先,诗歌运用“部分代整体”的转喻表达。如第一节第三行“clutch my each step to the ankle”,用我身体的一部分“脚踝”代指“我 ”这个整体,粘土抓住脚踝实际指粘土牢牢地抓住我这个人,行走困难;第二节“his eyes”“his wings”等,也是鹰身体的一部分代指整个鹰;同样的用法在第三节也有体现,如“my eyes”,“my breath”,“my heart”,“my head”等。其次,运用缺省机制来表达转喻,即用整个动作链中的某一动作、缺省其他动作来指称整个事件,因为根据人们的常规体验和认知,动作与个体之间存在规律性的结合能构成头脑中的框架知识,如可用“坐飞机去巴黎”这个开始事件代替“去巴黎旅行”整个事件,也可用“刚从巴黎回来”这个终结动作指称整个事件。第一节中,“clutch my each step to the ankle”,用“粘土紧抓脚踝”这个动作、缺省“走一步一个洞”等动作来指称“我在泥泞中艰行”整个事件,第二节中“effortlessly at height hangs his still eye”,用“高空悬垂平静的眼睛”这个动作、缺省“展开双翅”、“空中穿越”等动作来指称“鹰高空飞行”整个事件,同样地,最后一节“mix his heart with mire of ht land”,用“心脏的血与泥泞混在一起”这个结束环节来指称“鹰死亡”事件。再有,通过凸显某一典型样本来理解整个范畴而形成转喻。如诗中的“我”,代表人类,原型意义上的人类具有“最智慧的动物、优于其他一切动物”、“居于统治地位的物种”、“高度发达的大脑”、“复杂的抽象思维、语言、自我意识以及解决问题的能力”、“具有丰富的思维能力和判断对错的能力”、“人性有弱点”等特征,但是,诗歌中只凸显了“人性的弱点”这一典型样本来代替“人类”的其他典型意义,因此诗歌中透露出了在自然面前,人类甚至还不及其他动物(如“鹰”)那么智慧和能干。

5.结语

诗歌是精炼的艺术、文学的精华。《雨中鹰》语言凝练、感情充沛、想象丰富,通过多种认知模型的搭建,构建了文本与主题意义交相呼应的平台,编织了一个多层次、多维度、多元素的厚重的文本质地,高度集中地表现社会生活和人的精神世界,以细腻的笔触展现了诗歌社会的、历史的、文化的、心理的、审美的、生命的意蕴等多重主题意义。康德(1985:166)说:“美的艺术需要想象力、悟性、精神和鉴赏力。”《雨中鹰》正是诗人想象力、灵感、意志和精神的体现,可为艺术之所在。

[1]Johnson,M.The Body in the Mind[M].Chicago:The University of Chicago Press,1987.

[2]Lakoff,G.Women,Fire,and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind[M].Chicago:The U-niversity of Chicago Press,1987.

[3]Stockwell,P.Cognitive Poetics:An Introduction[M].London:Routledge,2002.

[4] Stevenson,Anne.Bitter Fame:A Life of Sylvia Plath[M].Boston:Houghton Mifflin Company,1985.

[5]Talmy,Leonard.Force Dynamics in Language and Cognition[J].Cognitive Science,1988(12).

[6]Taylor,John.Linguistic Categorization— Prototypes in Linguistic Theory[M].OUP.1989

[7]Ungener,F & H.J.Schmid,An introduction to cogniyive linguistics[M].London:Longman.1996.

[8]董雯.永不磨灭的大自然情结:泰德·休斯动物诗的生态批评解读[D].昆明:云南师范大学,2008.

[9]康德.判断力批判(上卷)[M].宗白华,译.北京:商务印书馆,1985.

[10]李成坚.论塔特·休斯的《雨中鹰》与《牧神集》[J].外国文学研究,2000(1):95-98.

[11]张跃军,李艳.泰德·休斯早期诗歌中的道家思想[J].湖南广播电视大学学报,2009,38(2):40-43.