版权法激励作用的博弈论分析

2015-04-18吴雨辉吴国平

吴雨辉 吴国平

版权法激励作用的博弈论分析

吴雨辉 吴国平

一直以来,由于缺乏合适的客观指标,版权法的激励作用都无法得到确切的衡量与比较。而从作者、社会公众和传播者等版权激励机制参与者入手,分析其在特定制度环境下可能做出的最优策略选择,不失为一种间接判断版权法激励作用的途径。博弈论便是践行这种判断途径的最佳工具,通过建构博弈矩阵,分析作者、社会公众和传播者在不同制度环境下作出的最优策略选择,可以清晰地得出版权制度以及网络环境对于参与者群体策略选择的影响,从而衡量其相应的激励作用。

版权法 激励作用 博弈论

一、问题的提出

自世界上第一部版权法——《安妮法案》诞生之日起,其激励作用便引起了人们的强烈关注——版权法究竟具有什么激励作用,如何最大化这些激励作用等相关问题一直是学界研究的热点。通过对前人研究成果的总结归纳,本文认为,版权法主要发挥了以下两种激励作用——激励创作与促进传播。①详细论述可参见吴雨辉博士学位论文:《版权激励机制研究》,暨南大学2013年,第20-23页。激励创作是指通过赋予作者版权的方式,可以激励更多的人从事创作,从而产生更多的智慧作品。对于这一激励作用的研究早已有之,亚当·斯密②[英]坎南编著:《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》,陈福生、陈振骅译,商务印书馆1982年版,第148-149页。、边沁③Jeremy Bentham. A Manual of Political Economy [M]. Works of Jeremy Bentham,1839:71.、普兰特④Arnold Plant. The Economic Aspects of Copyright in Books[J]. Economica, New Series, Vol. 1, No. 2 (May, 1934):167-195.、理查德·波斯纳等学者均将能否激励作者创作作为衡量版权制度激励效果的主要甚至是唯一标准。⑤William M. Landes, Richard A. Posner. An Economic Analysis of Copyright Law[J]. The Journal of Legal Studies, Vol. 18, No. 2 (Jun., 1989):325-363.而促进传播是指版权法有助于促进智慧作品的发表、传播,通过作品传播的最大化,让更多人得以获取作品。长期以来,学者对此作用也做了诸多研究,其中最典型的莫过于对版权保护期限制度的相关研究。

然而,关于版权法两大激励作用的研究文献虽说是汗牛充栋,但始终缺乏一种合适的客观指标来证明版权法激励作用的存在,更别说对不同制度的激励作用进行衡量了。虽然经济学家运用经济分析方法进行了多种实证分析的尝试,⑥如普兰特、肯尼斯·阿罗、德姆塞茨和理查德·波斯纳等人在其版权激励研究著作中均使用了经济分析方法。但他们对于版权激励作用的衡量、判断,多是从版权的保护期限入手,考察其能否协调激励创作与促进传播两大目标之间的关系,实现两者的双赢。这种研究存在着一定的局限性——学者并没有将合理使用和强制许可制度等其他制度安排一并纳入版权激励机制当中加以考虑,如果只是根据版权保护期限这一个因素来评价版权法的激励作用,难免有挂一漏万之嫌。而随着网络时代的到来,版权法的适用环境变得更为复杂,所面临的挑战也更为严峻。如何验证其激励作用成为了一个更为棘手的难题,同时也是一个亟待解决的关键问题。

本文认为,如果将目光从客观指标转移到作者、传播者和社会公众等版权激励机制参与者的身上,分析他们在不同制度环境下可能做出的决策,或许是一个可行的验证思路。博弈论正是落实这一思路的合适工具——作为一种模型化工具,研究者可以根据博弈规则描述一种情形,并解释在此情形下参与者可能选择的各种策略:参与者将依照从该情形中所得到的信息,选择对应策略以最大化自己的收益。通过分析其中的最优策略组合,便可以预测参与者最有可能做出的策略选择,⑦[美]艾里克·拉斯穆森著:《博弈与信息:博弈论概论(第四版)》,中国人民大学出版社2009年版,第13-15页。同样也可以此来判断该情形是否能够诱导参与者做出特定决策——也就是发挥特定的激励作用。

本文拟将版权制度诞生之前、诞生之后和网络环境作为三种不同的制度环境,根据激励创作和促进传播两大激励作用建立不同的博弈矩阵,分析作者、社会公众和传播者等参与者在不同制度环境下的策略选择,从而判断相应制度环境下版权激励作用的大小及制度设计所可能起到的作用。

二、激励创作作用的博弈论分析

(一)版权制度诞生之前的创作激励博弈矩阵分析

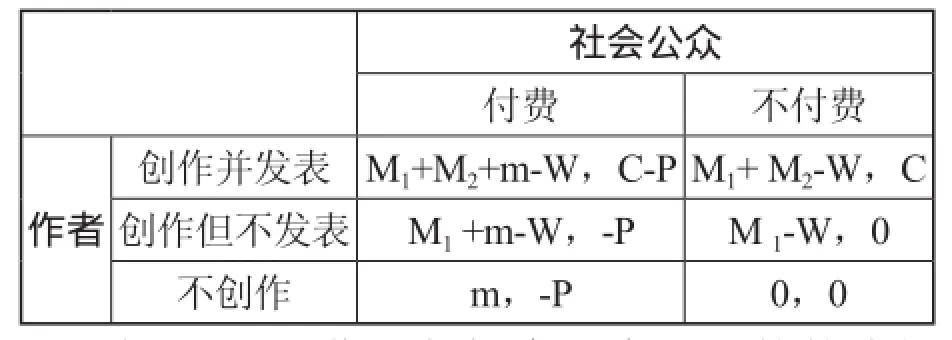

首先,本文将作者群体视为一类参与人,将社会公众视为一类参与人。单个的作者和社会公众未必是经济学意义上的理性人,但是作为一类群体,他们所作出的决策总和势必是趋于理性的,因此可以作为博弈论分析的对象。在版权制度诞生之前的创作环境中,作者有三种策略选择:创作并发表(作品)、创作但不发表(作品),不创作(作品)。社会公众有两种策略选择:付费和不付费。根据上述参与人及其策略情况可制定表1博弈矩阵。

表1 版权制度之前的创作激励博弈

表1展示了作者与社会公众不同的策略组合,其中,M1是指作者通过创作所获得的精神收益(如前所述,作者具有创作的欲望,通过创作能够获得一定的精神上的满足);M2是指作者通过作品的发表所获得的精神收益;m是指作者通过创作所获得的经济收益;W是指作者创作作品的成本;C是指社会公众通过阅读作品所获得的总收益(包括物质方面和精神方面的);P是指社会公众为作品支付的费用。当作者不创作作品时,社会公众可以选择付费或者不付费:付费其收益为-P,不付费其收益为零;而作者的收益则分别为m和零。当作者创作但不发表作品时,社会公众如果选择付费,则其收益依然是-P,作者的收益为精神收益M1加上经济收益m,再减去创作成本W;社会公众如果选择不付费,则其收益为零,而作者的收益为M1减去W。当作者创作并发表作品时,如果社会公众付费,那么作者的收益为M1和M2加上m,再减去W,社会公众的收益为通过作品所获得的总收益C减去P;而如果社会公众不付费,那么作者的收益将只有M1加M2,再减去W,而社会公众获得全部的C。

根据箭头法分析可知,表1的博弈矩阵中,关键的变量是M与W。如果精神激励M大于创作成本W,那么该博弈矩阵有望形成“作者创作并发表作品,而社会公众不付费”的纳什均衡;否则,就只能形成“作者不创作,社会公众也不付费”的纳什均衡。也就是说,在版权法诞生之前,作者无论选择不创作还是创作都是可能的,而无论作者如何选择,社会公众都不会付费;作者进行创作的激励在于精神收益。这一博弈结果解释了为什么在版权法诞生之前仍然有许多优秀作品问世,但是这种激励难以大范围推广:一方面它受制于具体作者精神需求的强烈程度,另一方面它也难以支撑大成本作品的创作——如丛书、百科全书的编著。

(二)版权制度下的激励创作博弈矩阵分析

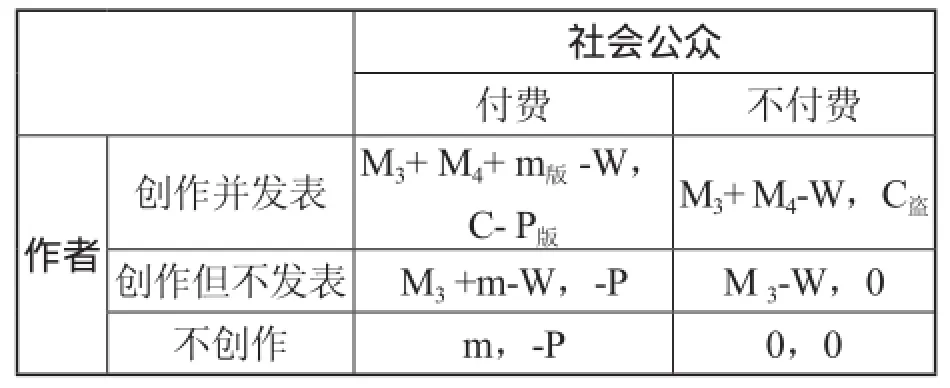

版权法诞生之后,作者群体获得了更加充分的保障(物质收益m和精神收益M1和M2均有所提升),更重要的是,打击盗版的功能使得不付费的社会公众无法再获得全部收益C——在传统的印刷时代,不付费的社会公众所获得的收益往往比不上付费的社会公众所获得的收益(在版权制度的保护下,不付费的社会公众的理想收益趋近于零)。以M3代替M1,作为版权制度下作者创作作品所获得的精神收益;M4代替M2,作为版权制度下作者发表作品获得的精神收益;P版为版权环境下社会公众的支付费用;m版为版权环境下作者发表作品所获得的经济收益;C盗为社会公众在不付费的情况下通过各种渠道获得的作品收益,则可以做出表2博弈矩阵。

表2 版权制度下的激励创作博弈

通过分析可知该博弈矩阵只有一个纳什均衡,即作者创作并发表作品,而社会公众选择付费。这也正是版权制度所希望实现的目的:通过制度的力量重新分配作者与社会公众之间的收益,促使双方选择一种更加公平的,能够激励更多人投入创作的策略组合。这一均衡的实现依赖于几个条件:首先,作者创作作品的精神收益必须超过创作成本,即M3-W>0,否则作者不创作,同时社会公众不付费的策略组合(0,0)也将构成一个纳什均衡。其次,不付费的社会公众的收益必须始终低于付费公众的收益,即C版-P盗>C ,否则博弈矩阵的均衡将回复到版权制度之前的均衡状态:作者选择创作并发表,而社会公众选择不付费。这就要求P版不能过高,而打击盗版的力度必须加大,使得C盗不断降低。

如果上述博弈矩阵能够保持这一纳什均衡,那么整个社会的作品产出事实上会提高,即在其它参数比例不变的情况下,C将大幅提升。在该博弈的纳什均衡中,作者与社会公众的收益都将较版权制度前的博弈有大幅提升,实现双方利益的共赢。

(三)网络环境中的激励创作博弈矩阵分析

网络时代来临之后,作者与社会公众之间的收益分配再度发生变化——社会公众可以在不付费的情况下,通过网络技术获得较之从前更好的作品收益,C 获得了大幅提升。

在表2中,在其余参数不变的情况下,C盗的提升一旦超过了C- P版,则博弈矩阵的纳什均衡转化为作者创作并发表作品,而社会公众选择不付费的(M3+ M4-W,C盗),而这正是版权人在网络时代不断呼吁加大版权保护力度的原因所在。

但是上述分析显然只包括了传统作品形式的作者,对于UGC的作者来说,⑧国外学者将微博、社交网络等由用户自行创作的作品统称为User Generated Content,简称为UGC(用户自创内容)。其博弈收益又将大不相同。UGC的作者同时也是读者,他在发表作品的同时也能够即时获得他人进行再创作后所分享的作品。也就是说,作者还将享有与社会公众同等的C收益,而这种收益只有在免费许可的情况下才能获得。于是网络环境中UGC作者的激励创作博弈便如表3所示。由于在UGC创作中,C分享相当于若干倍的C,因此其明显大于付费情况下的C- P版。表3博弈矩阵的最佳策略选择是:作者创作并发表作品,社会公众则选择不付费的(M3+ M4+C分享-W,C分享)。同时这一策略选择还是博弈矩阵中帕累托最优的收益配置:能够激励更多人投入到创作中来。版权法在这一博弈中的经济刺激作用变得不再重要,它唯一的作用在于确保M3-W>0,以避免另一个纳什均衡——作者不创作,社会公众也不付费的(0,0)的形成。

表3 网络环境中UGC作者的激励创作博弈

(四)小结

经上述分析可知,版权法能够有效地激励作者从事创作,并实现作者与社会公众利益的双赢。但是在网络环境中其作用被削弱,对于传统的作品创作形式而言,需要加强其版权保护力度;而对于UGC创作形式来说,版权法的作用则被降到了最低,如果过分强调版权保护,反而不利于作者与社会公众双方利益的最大化。

三、促进传播作用的博弈论分析

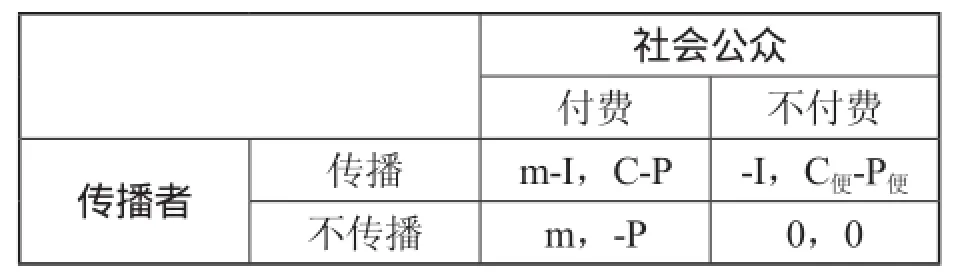

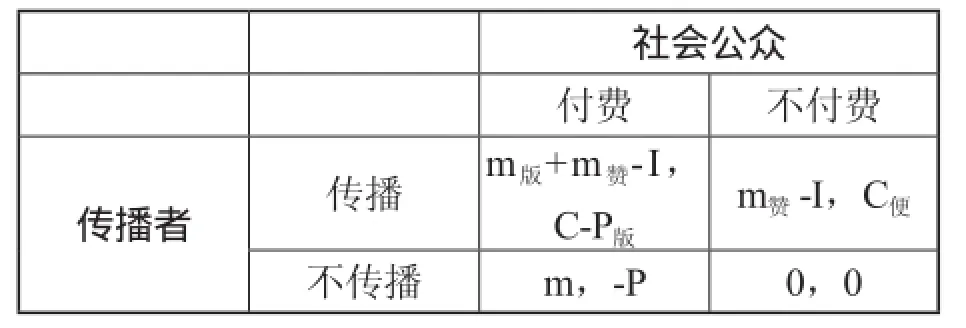

将传播者群体视作一类参与人,社会公众视作另一类参与人,则他们分别有两种策略选择。传播者可以选择传播或者不传播,社会公众可以选择付费或者不付费。根据上述参与人和策略情况可制定表4博弈矩阵。

(一)版权制度诞生之前的传播激励博弈矩阵

表4 版权制度诞生之前的传播激励博弈矩阵

其中,m是传播者进行作品传播的收益;I是传播者进行作品传播的投资;C是社会公众从作品中获得的收益;C便是社会公众通过搭便车获取作品而取得的收益;P是社会公众为获取作品而付给传播者的费用;P便是社会公众搭便车的费用。当传播者选择不传播时,社会公众如果付费,则传播者的收益为m,社会公众的收益为-P;社会公众如果不付费,则双方的收益均为零。当传播者选择传播时,社会公众如果付费,则传播者的收益为m减去投资成本I,社会公众的收益为通过作品获得的收益C减去支付的费用P;社会公众如果不付费,则可以通过搭便车的方式获得作品,其收益为C便减去P便。在通常情况下,搭便车的收益C便会略逊于通过付费购买作品所获得的C(主要体现在获得作品的时间领先和作品质量上),但是搭便车的成本P便远低于P,因此在大多数情况下C-P <C便-P便。

经分析可知,上述博弈只有一个纳什均衡:传播者选择不传播,社会公众也不付费的(0,0)。这显然不利于作品的传播,而其中的原因正在于社会公众不付费所获得的收益大于付费所获得的收益,而传播者也因为担心无法收回传播的投资成本,而不愿意进行传播(在博弈矩阵中,传播者不进行传播的选择是最明智的)。因此在版权法诞生之前,传播者往往通过特权和书商版权等手段捍卫自己的权益,以确保自己能够获得额外的垄断利益,并且降低社会公众搭便车的收益。

(二)版权制度下的促进传播博弈矩阵

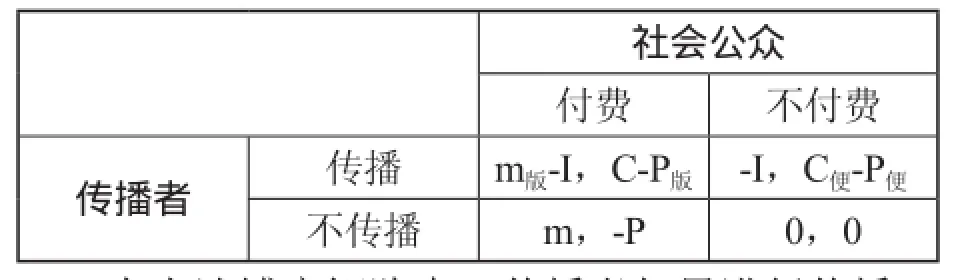

版权法的出现,一方面使得社会公众无法再轻易搭便车,另一方面也通过垄断出版权的方式,赋予了传播者更多的经济利益,双方的博弈矩阵发生了如表5的变化。

表5 版权制度下的促进传播博弈矩阵

在上述博弈矩阵中,传播者如果进行传播,在版权法的保护下能够获得m版的收益;而由于版权法打击盗版的功能,社会公众搭便车的成本P便将提高,通过搭便车所获得的作品收益C便也会进一步降低。⑨版权法会对购买、使用盗版作品的行为进行民事甚至是刑事惩罚,同时传播者的保护措施也使得盗版作品的质量无法比拟正版作品。

经分析可知,在表5的博弈矩阵中,存在两个纳什均衡,分别是传播者选择传播,社会公众则付费的(m版-I,C-P版);以及传播者选择不传播,社会公众也选择不付费的(0,0)。相较于表4的博弈矩阵,上列博弈矩阵之所以会增加一个纳什均衡,其关键正在于版权制度的介入,使得m版-I>m,从而有了足够的利益激励让传播者去从事传播;同时C便-P便<C-P版,社会公众搭便车的收益无法比拟付费购买正版作品的收益,使得传播者的投资获得了可靠的保障。如果由于立法技术或者执法力度等版权环境的原因,无法保障m版-I>m和C便-P便<C-P版,表5中的帕累托最佳均衡依旧无法达成,博弈矩阵将退化到如同表4中的(0,0)均衡状态。而如果能够保持表5中的纳什均衡,促进传播者继续加大传播的投入,则有希望实现作品的最大化传播——I、m版、P版和C均获得提升的同时,使得(m版-I,C-P版)成为博弈矩阵的最优策略选择。

(三)网络环境下的促进传播博弈矩阵

在网络环境下,传播者与社会公众的收益都发生了变化:传播成本的降低和复制质量的提升让双方的博弈矩阵产生了剧变。在表5的博弈矩阵中,当I和P便大幅降低,C便又获得提升时,C便-P便将再次超过C-P版,从而使得上述博弈的纳什均衡只剩下“传播者选择不传播,社会公众也选择不付费”的(0,0)。如果要恢复原有的纳什均衡,传播者只能降低m版,从而使得C-P版超过C便-P便,并且还必须保持m版-I>m,避免亏本经营。这在显著降低传播者收益的同时,也对传播者市场起到了洗牌作用——在收益降低的情况下,只有经济实力强大或者是另辟蹊径的传播者才能生存下来。

改变盈利模式便是一种不错的生存之道。有的传播者不再局限于原有的付费购买作品模式,而是通过广告植入的方式盈利,在降低甚至是取消了m版的同时,获得了广告商的赞助费m赞,从而将双方的博弈矩阵变更为表6。

表6 网络环境下的促进传播博弈矩阵

在表6的博弈矩阵中,m版和P版均大幅降低,社会公众支付P版不再是用于获得作品,而往往是为了获得更高质量的作品(如去除了广告、具有更快浏览速度、更高阅读质量的作品),因此C-P版趋同于C版,社会公众可以根据自己的喜好选择不同的策略。⑩看重时间效率和阅读体验的社会公众可以选择付费获取高质量的作品及相关服务,而只是单纯想获取作品的社会公众则可以选择延时免费获取作品。社会公众拥有合法的自由选择权。经分析可知,表6的博弈矩阵中存在两个纳什均衡,分别是传播者传播,社会公众付费的(m版+ m赞-I,C-P版);和传播者传播,社会公众不付费的(m赞-I,C便)。这两大均衡均能达到促进作品传播的目的,既是博弈双方均能接受的策略组合,又能够实现综合效益的最大化。它们不一定会同时存在,其关键在于传播者所获得的赞助经费m赞能否弥补其所降低的m版,使得收益的总和超过原始收益m,即m版+ m赞-I>m。在能够实现这一点的情况下,即便赞助费不足以弥补传播成本,即m赞-I<0,传播者仍会坚持博弈下去(当然,这就需要强大的资金支持了)。这或许正是目前许多免费视频网站能够坚持生存的原因所在。

经上述分析可知,版权法有助于促进作品的传播,并实现传播者与社会公众利益的双赢。但是随着网络时代的到来,传播技术的飞速发展使得社会公众能够在无需传播者协助的情况下自主获得作品,传播者的获利空间大为缩小,传统的传播者群体面临洗牌;那些资金实力强大,同时又能够灵活变通盈利方式的传播者仍将在新的博弈中坚持下去,并有可能实现与社会公众之间新的利益双赢。

结 语

综上所述,通过对作者、社会公众和传播者的博弈矩阵策略分析,可以看出,版权法具有相当的激励创作和促进传播作用。但是这两大作用在网络时代均大打折扣,不同创作形式的作者对版权法提出了不同的需求——如传统创作形式与UGC创作形式的作者就对版权法有不同程度的保护需求;传播者在网络环境中也面临着角色转型的挑战,其盈利方式的转变使得其对版权保护的需求也发生了改变。立法者应当正确认识到这些变化,对版权法的相关制度设计进行合理的调整,才能使版权法战胜挑战,在网络环境中焕发新的活力。

Due to the lack of suitable objective indicators, copyright incentive effect always cannot be measured and compared exactly. But if we analyze the author, the public and the disseminator's optimal policy choices that may be made in specific institutional environment, we can judge the copyright incentive effect indirectly. And the Game Theory is the best tool for this way. We can build up the game matrix to analyze the optimal policy choices of the author, the public and the disseminators in different institutional environment,thereby measuring the incentive effect of copyright law and Internet environment clearly.

copyright law; incentive effect; game theory

吴雨辉,博士,暨南大学知识产权与法治研究中心助理研究员,广东金融学院讲师

吴国平,广东金融学院法律系教授,知识产权研究所所长

本文为暨南大学知识产权与法治研究中心2013年“多学科共同关注的知识产权”主题项目——“版权法激励作用的博弈论分析”研究成果。