传统善琏湖笔研究的文化生态视角1

2015-04-13姚丹江南大学设计学院

文/ 姚丹 (江南大学 设计学院)

传统善琏湖笔研究的文化生态视角1

文/ 姚丹 (江南大学 设计学院)

一、背景

湖笔的传统制作工艺于2006年5月20日,被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。次年4月,文化部确定湖州笔工邱昌明为第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。2011年3月,由善琏镇宣传文化中心主持,善琏湖笔厂协助成功申报国家级非物质文化遗产项目湖笔传统制作技艺生产性保护基地。如今,对于传统湖笔的保护已经初具规模,同时相关研究也在06年后蓬勃兴起,但在具体研究过程中仍需进一步完善。

目前可查善琏湖笔最早的记载见于(明)《永乐大典 湖州府》2《永乐大典卷三千二百七十八.十五》“本县善琏村,居民大半能制笔,其笔视他处为特胜,自冯应科、陆颖之后,代不乏人,农耕之暇则缚笔,客旅转致于四方者甚众,居民藉此艺备耕作之利焉。”中,在此后的地方志中均有所涉及,但内容大致相近,具体包括:湖笔作为当地土特产出现的时期、著名笔工、制售概况等,奠定了后世围绕湖笔历史、传统制笔技艺、笔工的介绍和笔商营销为基础的研究格局。其中历代笔工提及最多的便是元代冯应科和陆颖3(明)董斯张:《吴兴备志》“元备中记载笔对而解大绅笔舫铭又见吴文定跋则文宝交游洵广矣文定以陆为张疑误解又有题缚笔帖赠陆颖当即是文宝也”,由此可知陆颖就是陆文宝。两人,有关前者的记录有元代方回《赠笔工冯应科》4〔元〕方回:《桐江续集(卷二十)》,《四库全书》,第1193册,第473页。和吴澄《谢冯笔诗》5〔元〕吴澄:《吴文正集(卷九十七)》,清文渊阁四库全书本。;后者则有元代沈梦麟《陆文宝笔花轩》和《练溪陆文宝耕墅轩》6〔元〕沈梦麟:《花溪集(卷二)》,《四库全书》,第1221册,第71页。。在此基础上,通过相关文献资料的勾连与爬梳,发现元代善琏笔工还有多人散见于活跃在吴兴与松江两地的文人诗歌或笔记之中,初步反映出当时笔工与文人群体交往的面貌,由此可见《元代江浙文人圈的形成与湖笔兴起》1《论元代江浙文人圈的形成与湖笔兴起》,载《装饰》2014年第09期,第83-85页。一文。在后续探究过程中发现个人认知的局限,仍未能澄明其根本,故综合古代文献、今人专著、论文及相关资料的基础上,力图推进湖笔研究,达到保护、传承和活化传统地域手工艺及其文化的目标。

二、善琏湖笔及相关研究的现状评析

有关善琏湖笔与笔工的介绍从元至清被零星记载于地方志或文人笔记之中,上文已做总结,在此不再赘述。至民国时期,在报刊杂志中开始出现对湖笔历史、工艺、运销相关的宣传与介绍类文章2孙闻远:《吴兴乡土特产之一 ——湖笔》,载《浙江青年》1935年第6期,第123-126页;《湖筆的製造法!及發明者!》,载《工商新闻》,1934年第32期,第11页。亦或罗列品类标明售价以供读者选购的广告文3《商務印書館發售仿製湖筆徽墨,精製信箋信封(中华民国四年六月一日印行)》,载《.图书汇报》,1915年第48期,第100-101页。(另外在此报1920年、1921年、1922年、1923年均有同类信息刊登),这些文字可贵之处是详细记录下了当时湖笔制作流程与各类湖笔的详细价格,为后人整理与研究湖笔的传统制笔工序与其种类及经济价值提供了翔实可信的依据。新中国成立至上世纪末,对于湖笔的论著4徐华铛:《湖笔》,轻工业出版社1987年版。与文章5费三多:《湖笔制作习俗与信仰》收录在上海民间文艺家协会 上海民俗学会编:《中国民间文化》,学林出版社1994年第2版。仍以介绍为主。其中徐华铛《湖笔》一书短小精悍,为后世同类著作提供了有益的参考,该书较系统的梳理了湖笔的起源、沿革、发展和现状,同时介绍了名人用笔、湖笔的工艺、品类、使用与保养的内容;另外在费三多《湖笔制作习俗与信仰》一文中,详细介绍了善琏镇蒙恬会的流程和具体内容,兼谈收徒和湖笔买卖,使得湖笔研究视野扩展至民俗活动范畴,研讨日趋深入。

进入21世纪后,湖笔研究涉及到人文社科多个领域如历史学、美术学、设计学、人类学、社会学和文学等的相关知识。在实际资料的整理过程中根据各自研究侧重的差异可划分为以下四类:第一类是对原始素材收集整理形成的湖笔资料汇编6费三多:《辑录古今名人诗赞湖笔》,湖州市图书馆藏2001年;程建中:《摘录湖笔制作技艺资料卡》,下载地址:http://www.zjfeiyi.cn/ UploadFile/201477174214930.doc;浙江省湖州市南浔区善琏镇宣传文化中心:《国家级非物质文化遗产代表作申报书——湖笔制作技艺》2006年。;第二类是构建湖笔特性在社会中的地位以及文化功能与价值的湖笔文化研究7蔡丰明:《湖笔在中国书写文明史上的重要地位与影响》,载《浙江社会科学》2001年第06期,第164-167页;李广德:《试论湖笔文化的内涵》,载《湖州师范学院学报》2002年第01期,第91-96页;张前方:《毛颖之技甲天下 湖笔文化研究》,杭州出版社2007年版;马青云:《湖笔与中国文化》,北京大学出版社2010年版。;第三类是以笔工、湖笔历史阶段特征或传统制作技艺分论的专题研究8具体细分有以下三类:第一类湖笔笔工专题研究。嵇发根:《湖笔历代著名工匠考.嵇发根.苕边考辨集》,黄山书社2001年版第96-105页和王稼句:《听橹小集——吴兴笔工小志》,中华书局2009年版第84-93页;第二类湖笔历史阶段特征研究。沈文中:《明代湖笔业鼎盛的社会历史原因探究》,载《湖州职业技术学院学报》2006年第04期,第77-79页和朱友舟:《论元代湖笔》,载《兰台世界》2012年第25期,第81-82页;第三类湖笔传统制作技艺研究。韩玉芬:《传统湖笔制作及其质量控制机制》,载《广西民族大学学报(自然科学版)》2010年第02期,第39-44页和吴水霖,李金才,徐洁萌:《湖颖之技甲天下》,载《浙江档案》2006年第12期,第35-36页以及程建中:《非物质文化遗产丛书——湖笔制作技艺》,浙江人民出版社2012年版。;第四类是将湖笔作为书画工具置于美术学视野下的交叉研究9赵权利:《中国古代绘画技法·材料·工具史纲》,广西美术出版社2006年版;朱友舟:《中国古代毛笔研究》,南京艺术学院2012年;谢铿:《风格史视野下的湖笔》,江南大学2014年。。这四类构成了当下湖笔研究的雏形,但是相关领域的研究成果如王琥教授在《中国传统器具设计研究首卷》10王琥:《中国传统器具设计研究 首卷》,江苏美术出版社2004年版,第077-084页。中采用设计学研究方法对毛笔与笔套从结构设计、工作原理、材料工艺、视觉设计、设计特点和延展案例六个方面展开系统而又深入的分析也颇为值得重视与借鉴。综上所述,目前有关湖笔的研究形成了两条的主线,其一是 “非物质文化遗产”的角度研究以“无形”的湖笔传统制作技艺为主线,涵盖湖笔历史、笔工、运销和习俗等相关方面;其二是“中国古代造物”的研究视角以探求“有形”湖笔的物质形态设计特征主导涉及到材质对于书画风格的影响。因此,厘清这两条主线目前的研究热点有助于湖笔理论研究的进一步拓展与深化。

三、文化生态——非物质文化遗产与中国古代造物研究(设计)的前沿与焦点

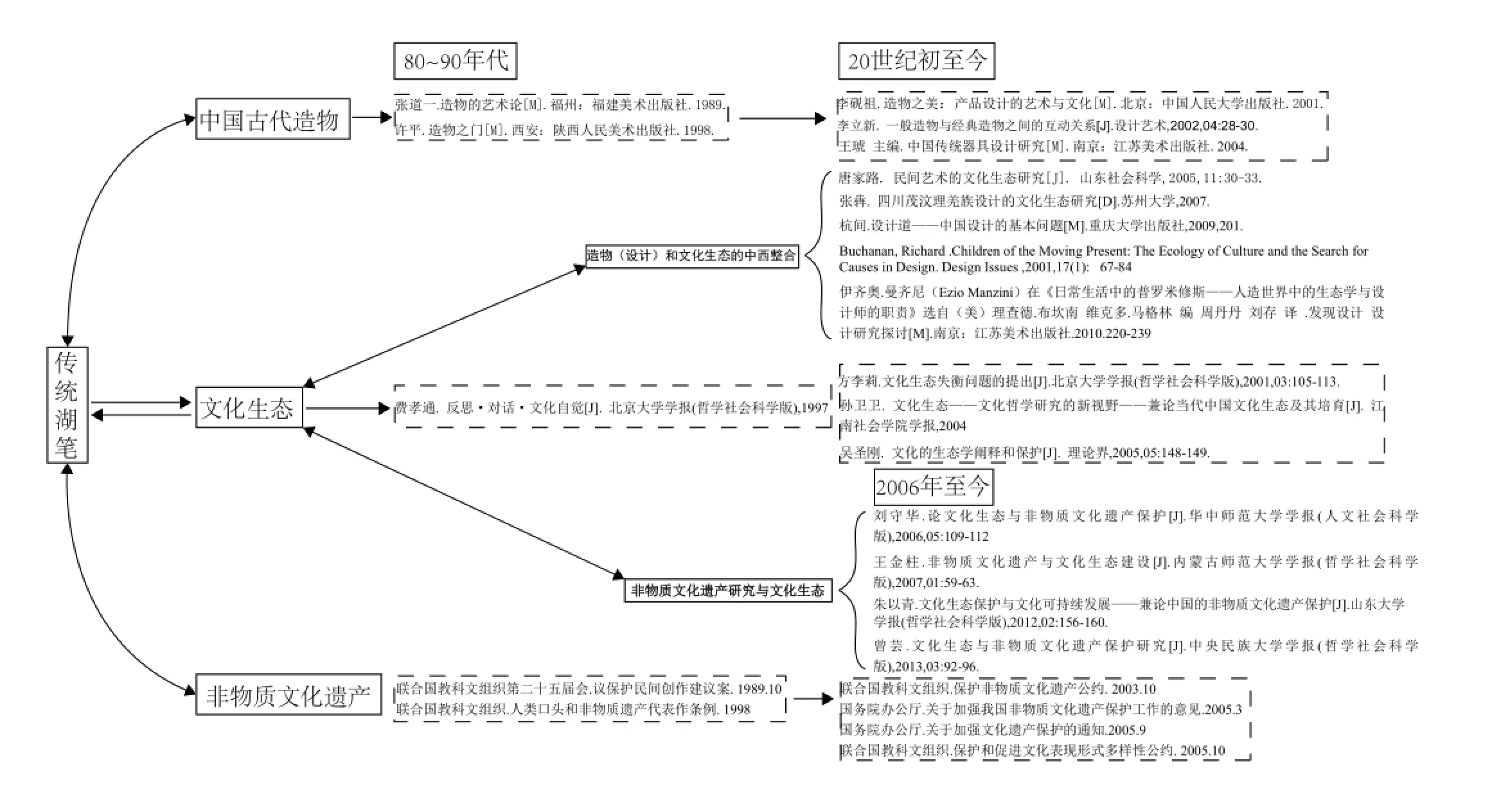

“文化生态”(cultural ecology)概念的首次提出源于上世纪50年代美国文化生态学家斯图尔德(Julian H.Steward,1902—1972)在其《文化变迁理论:多线性变革的方法》(Theory of Culture Change:The Methodology of MultilinearEvolution,1955)中。直至80年代末至90年代初才被国内学者引入,并逐渐成为学术谈论的热点。进入21世纪后,“文化生态”先后在中国古代造物(设计)和非遗领域被关注(如图一)。

图1

(一)非物质文化遗产与文化生态

在2006年初,文化部公示拟列入第一批非物质文化遗产保护名录后,“文化生态”逐渐成为“非物质文化遗产”中探讨的热点问题。其中刘守华《论文化生态与非物质文化遗产保护》(2006)认为:“‘文化生态’正是非物质文化遗产保护工作中,一个具有关键意义的理论与实践问题,亟待通过研讨引起各方的关注。”1刘守华:《论文化生态与非物质文化遗产保护》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2006年第05期,第109-112页。该文作者将二者首次整合在论文主题中,反映出打破了以往分离研究的状态。王金柱《非物质文化遗产与文化生态建设》(2007)在此基础上提出:“科学把握非物质文化遗产的抢救、保护与文化生态建设的关系,其意义不仅在于中华民族当代文化生态建设的重要实践,更在于中华民族的伟大复兴,这也必将为世界文化多样性、丰富性及世界文化生态建设做出积极的甚至是独特的历史贡献。”2王金柱:《非物质文化遗产与文化生态建设》,载《内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第01期,第59-63页。文中不仅交代了二者关系,还明确了研究意义。朱以青《文化生态保护与文化可持续发展——兼论中国的非物质文化遗产保护》(2012)指出“文化生态理论对解决人类文化危机特别是对当前的非物质文化遗产保护提供了理论支持和方法论指导。”3朱以青:《文化生态保护与文化可持续发展——兼论中国的非物质文化遗产保护》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2012年第02期,第156-160页。再次清晰了二者的关系。曾芸《文化生态与非物质文化遗产保护研究》(2013)则坚持:“文化生态是非物质文化遗产保护的重要载体”。2曾芸:《文化生态与非物质文化遗产保护研究》,载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2013年第03期,第92-96页。总之,整合过后的“文化生态”和“非物质文化遗产”成为当下关注的前沿与焦点,有关二者的关系也由模糊转向清晰,使前者成为后者的“理论支持和方法论指导”和“重要载体”。

图2曾芸:《文化生态与非物质文化遗产保护研究》,载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2013年第03期,第92-96页。

(二)中国古代造物研究(设计)与文化生态

中国古代造物研究是设计艺术研究的主要方向之一,以学者张道一的《造物的艺术论》(福建美术出版社.1989)为代表,文中将设计作为造物艺术看待。在他的影响下,民间与少数民族美术研究率先领域掀起一股“文化生态”热潮,唐家路的博士学位论文《民间艺术的文化生态论》(东南大学.2003)最早引入这一概念,开辟此类研究的新视野和新方法,随后在《民间艺术的文化生态研究》中又明确指出:“对民间艺术的文化生态,即民间文化的价值观念、自然环境意识、生活方式、造物观念、信仰观念、技术因素、民间社会组织形式,以及文化的时空发展等内容进行研究,不仅可以全面整体地认识民间艺术,协调民间艺术的文化生态各要素之间的关系,更重要的是认识民间艺术的生存与发展状态,谋求对民间艺术以及传统文化的传承和可持续发展。”3唐家路:《民间艺术的文化生态研究》,载《山东社会科学》2005年第11期,第30-33页。其后,又有唐建军的《文化生态学-风筝文化研究的新视角》(民俗研究.2007)、张犇的博士学位论文《四川茂汶理羌族设计的文化生态研究》(苏州大学.2007)、尹红的博士学位论文《广西融水苗族服饰的文化生态研究》(中国美术学院.2011),分别在不同研究对象、地区和民族进行进一步探索。另外,在杭间《设计道——中国设计的基本问题》(重庆大学出版社,2009,201)中对于文化生态研究的意义又有进一步说明:“运用文化生态学和生态伦理学理论,提出现代产品设计的文化生态意义和实现可持续发展战略的具体措施,加强现代产品设计的生态意识,如非物质设计和绿色设计。为实现科学发展观和构建和谐社会做出贡献。”

与此同时,在西方设计界也展开了类似的尝试,理查德.布坎南(Buchanan, Richard)《改变现在的人:文化生态和搜寻设计中的目标》,4Buchanan, Richard ,“Children of the Moving Present: The Ecology of Culture and the Search for Causes in Design”,Design Issues ,2001,17(1): 67-84)其中心议题是探讨人类与环境的互动关系,立足于目前的自然生态环境和特定历史时期中某些人们的思想、信仰、习俗、技艺、艺术和科学反思当下设计,同时提出“战略计划和设想建筑物”(Strategic Planning and Scenario Building)、“思维方式的实验室”(Laboratories of the Mind)、“设计文化生态中的生产原则”(Generative Principles in the Ecology of Design Culture)和设计思维及搜寻目标的战略(Strategies of Design Thinking and the Search for Causes)。在“设计文化生态中的生产原则”中又细分为“非凡过程(Phenomenal Processes)”和“实体环境(Ontic Conditions)”。前者下属两条生产原则,第一来自“行为的经验和环境(the experience and environment of action)”;第二则来自“行为的动因(the agent who performs an action)”。后者同样为两则,分别是第三,来自“隐含的自然力量和材料事实(underlying natural forces and material reality);第四,来自“至高无上的信念和精神或文化理想(transcendent ideas and spiritual or cultural ideals)”。另外,伊齐奥.曼齐尼(Ezio Manzini)《日常生活中的普罗米修斯——人造世界中的生态学与设计师的职责》则认为:“环境问题可以产生新的设计平台,并成为文化转变和一系列当代社会实践产生的源泉。尤其特殊的是,由环境问题引发的对工业社会价值的探讨,不仅可以带来更利于环境保护的消费生产系统,同时还提出了新的价值和更深层的质量理念。”1(美)理查德.布坎南,维克多.马格林:《发现设计 设计研究探讨》,周丹丹 刘存 译,江苏美术出版社2010年第220-239页。两篇文章均意识到设计在人与环境间所发挥重要的媒介作用,前者直接指向设计的动机,通过作者理论构建,强调重视文化生态,认为人类的未来要从眼前开始,人类才能找到可持续发展的方向;而从第二篇文章中可知,在工业化背景下,环境制约着设计发展,同时影响着人类文化与实践活动。另外,对环境问题的引发对设计更深层次的思考。

由于国内学者对于“文化生态”和“文化生态学”认识的差异,导致解读的不同。因此,在徐建《国内外文化生态理论研究综述》一文中将国内文化生态研究划分为“文化人类学的视角2徐建.国内外文化生态理论研究综述[J].山东省青年管理干部学院学报,2010,05:6-10.(主要研究文化与环境的关系)和文化哲学(主要研究文化具体形态之间的关系)的视角”本文选题倾向于后者,即文化哲学视角下文化生态的研究,后续研究也将围绕这一方面展开。

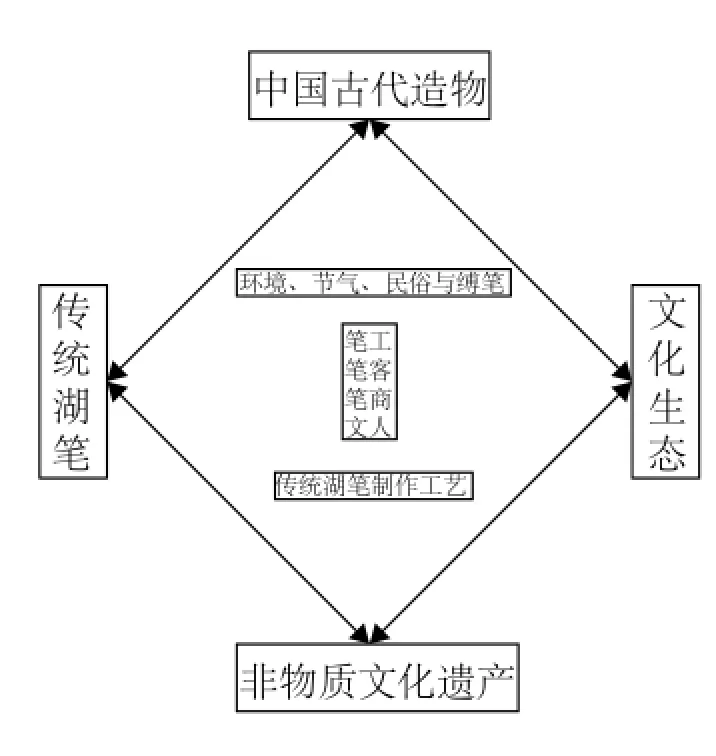

图3

图4

四、总结

在湖笔实际研究中一方面因存在史料匮乏致使其各历史阶段表述模糊和分析力度不够;另一方面,研究方法僵化缺乏创新,仅限于文献资料与田野调查,致使其保护与传承的问题突出。因此,以文化生态的相关理论为研究主线,从善琏湖笔的共时性与历时性两方面入手,构建起笔工、笔商和文人三者互动的文化圈,以及以蒙恬会为纽带所形成的近代民间笔工组织“笔业公会”对于传统湖笔制作工艺文化承载(见图三),希冀能助其成为地域多元文化的有机组成部分并可持续发展下去。

综上所述,本文提出中国古代造物研究的文化生态视角,既是对中国古代造物研究的深化,又是对文化生态学的拓展,也是为善琏湖笔研究的澄明提供了有力的理论支持。最终目的是应用文化生态理论,提出中国古代造物的文化生态意义和实现其可持续发展,同时也是对文化多元性的保护与积极探索。

(责任编辑:姥海永)

Cultural Ecology Research of Traditional Huzhou Writing Brush in Shanlian

本文旨在探求传统善琏湖笔文化生态的内涵,揭示文化生态之于中国古代造物研究和非物质文化遗产研究的理论价值和实践意义。因为文化生态学在美国上世纪5〔元〕吴澄:《吴文正集(卷九十七)》,清文渊阁四库全书本。0年代的萌发、成熟和发展,尤其是90年代传入中国后有关文化哲学视角下文化生态的研究,为善湖笔研究提供了理论支持,同时也拓展了湖笔研究的两个维度,即突破非物质文化遗产中仅对湖笔传统制作技艺的关注和深化中国古代造物研究的研究方法,反之具有双重属性的湖笔又为完善文化生态理论提供了实证依据。

This study aims to explore the implication of cultural ecology related to traditional Huzhou writing brush, Particularly, revealing the theoretical and practical signi fi cance of Chinese ancient creation research and intangible cultural heritage which concerning the cultural ecology.Cultural ecology originated from 1950s and developed from that time, especially in 1990s, the cultural ecology disseminated in China about cultural ecology under the perspective of cultural philosophy which provided theoretical support.Meanwhile, the research have expanded two dimensions that the research methods which breakthrough focus on traditional making skills of traditional Huzhou writing brush under perspective of intangible cultural heritage and Chinese traditional research.Otherwise, two dimensions of traditional Huzhou writing brush provide evidence for completed the cultural ecology theory.

文化生态;善琏湖笔;中国古代造物;非物质文化遗产

Cultural Ecology; Traditional Huzhou Writing Brush; Intangible Cultural Heritage; Chinese Ancient implements.

10.3969/J.ISSN.1674-4187.2015.04.010

姚丹,江南大学设计学院博士研究生,研究方向:中国古代造物研究。

1本文为江南大学产品创意与设计文化研究中心专项研究资助项目、江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX_1155)的阶段性成果。