幼儿攻击性行为功能评估及干预的个案研究

2015-04-07史亚运林云强

史亚运 林云强

【摘要】本研究以一名5岁幼儿为被试,采用单一被试A-B-A倒返实验设计,探索在自然情境下对其攻击性行为进行有效干预的可能及效果。研究者基于功能评估,对其采用了正、负强化相结合,口头提醒与行为阻断相结合,行为替代等干预方法。研究表明,这些基于功能评估的干预方法能有效减少幼儿的攻击性行为。

【关键词】幼儿;攻击性行为;功能评估;积极行为支持;单一被试设计

【中图分类号】G610 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2015)03-0040-05

攻击性行为(aggressive behavior)是一种较为常见的幼儿问题行为。有研究报告,学龄前儿童攻击性行为检出率达11.9%。〔1〕攻击性行为会影响幼儿个性、社会性等方面的发展。关于幼儿攻击性行为的早期干预,已有研究较多聚焦于行为矫正技术的应用,也有较多质性研究。本研究试图采用基于功能评估的积极行为支持策略,尝试对幼儿的攻击性行为进行早期干预。

功能评估(functional assessment)是指对个体问题行为的功能、引发和维持等个体因素及环境因素进行分析。基于功能评估的干预,旨在达到减少并消除个体问题行为的目的,促使个体朝着积极的方向发展。〔2,3〕

积极行为支持(positive behavior support)是指系统地改变导致个体问题行为发生的因素,并根据个体的发展需要和发展水平实施干预。本研究中,研究者同时使用了行为替代策略,以期减少或消除被试的问题行为,增加其适宜性行为。〔4,5〕

一、研究对象及方法

(一)研究对象

小岑(化名),男,5岁,中班幼儿。其父经常夜不归宿,喜欢玩电子游戏,常常讲脏话;其母经营一家公司,平时工作甚忙,常常很晚回家,喜欢对小岑讲道理;外公外婆十分宠爱小岑;小岑家雇有司机小杨,常被小岑欺负;雇有保姆,常会用“外面有魔鬼”之类的话来吓唬小岑,以促使他听自己的话。

小岑有较为明显的问题行为:经常打人且出手很重;经常抢夺同伴的物品;经常破坏游戏规则;喜欢用力推门等。

(二)研究工具

1.《ABC行为观察简表》

为了全面分析小岑攻击性行为产生的因素及其与周围环境之间的关系,研究者使用《ABC行为观察简表》,详细考察被试问题行为的三个主要变量:前奏事件(antecedent)、行为表现(behavior)及行为结果(consequence)。

2.《攻击性行为频数统计表》

研究者自编《攻击性行为频数统计表》,记录小岑在特定时间段内攻击性行为出现的次数,并分析被试在基线期和处理期攻击性行为频次的变化。

(三)研究设计

本研究采用A-B-A倒返实验设计,研究过程包括以下几个阶段。

第一,准备期:研究者对被试进行了为期一年的观察,对被试的攻击性行为进行了统计和分类。

第二,基线期(A1):采用时间取样和事件取样相结合的方法,研究者观察记录了被试在特定时间范围内(晚上5点半到9点)出现攻击性行为的次数,并以此为研究设计的基线水平。基线期的观察天数共计20个工作日。

第三,处理期(B):研究者对被试的攻击性行为进行系统的功能评估,实施干预措施,并监控被试的行为改变情况。处理期共计20个工作日。

第四,第二次基线期(A2):取消实验处理,统计分析被试在自然情境中出现攻击性行为的次数。第二次基线期共计20个工作日。

(四)研究过程

1.观察分析被试攻击性行为的类型及具体表现

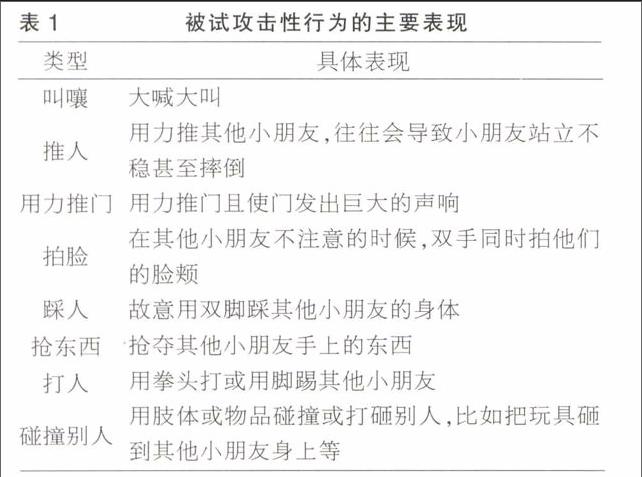

研究者在征得被试家长同意的情况下,借助家庭教师的身份,在准备期对小岑进行了长期观察,初步发现,小岑的攻击性行为主要表现为叫嚷、推人、用力推门、拍小朋友脸、踩人、抢东西等(见表1)。

2.统计被试攻击性行为发生的次数,确定干预目标

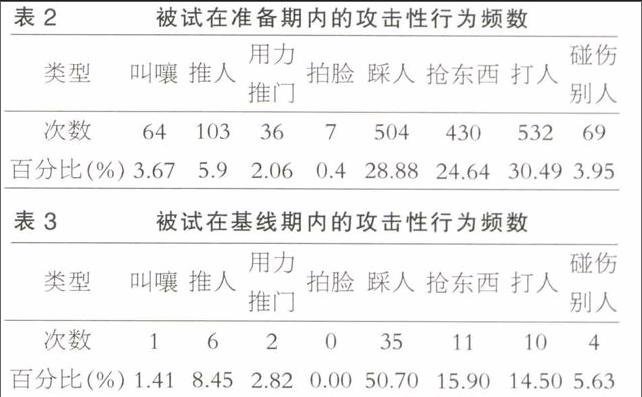

研究者自编《攻击性行为频数统计表》统计被试在不同阶段攻击性行为发生的次数。在近一年的研究准备期内,被试的攻击性行为次数详见表2。基线期内被试的攻击性行为次数详见表3。由此可见,踩人、抢东西、打人三类攻击性行为的发生频率较高。研究者在征求了被试家长的意见后,最终确定将控制被试这三类攻击性行为作为本研究的干预目标。

3.评估被试容易出现攻击性行为的情境

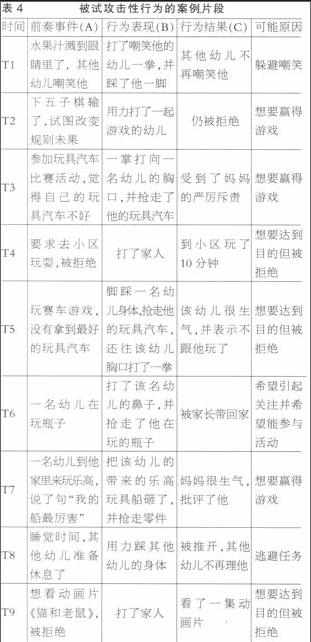

研究者每天下午5点半到晚上9点,使用《ABC行为观察简表》对被试的攻击性行为进行观察评估,共记录到71个项目。对部分项目进行分析后发现,被试的攻击性行为在下列几种情境中发生频率较高:(1)自尊心受到打击。例如:觉得别人嘲笑他。(2)游戏中处于劣势。此时被试往往会试图扰乱游戏规则以赢得游戏。(3)想要达到某个目的却被拒绝了。(4)希望引起关注,或参与到其他小伙伴的游戏中。(5)回避老师和家长的要求或交给自己的任务(见表4)。

研究发现,被试的攻击性行为与其所处的环境关系极为密切。第一,父母经常晚归,被试等待父母回家时会出现较长时间的焦虑和烦躁;第二,被试爱看的动画片《猫和老鼠》《熊出没》及《喜羊羊与灰太狼》中常有一些暴力镜头;第三,家人及身边其他人总是用生气、责备或者停止他的游戏等方式试图减少其攻击性行为。观察发现,被试每次受到责备后都会表现得很沮丧,多数时候会通过攻击性行为加以发泄。

研究同时发现,被试的攻击性行为与其自身因素有关。首先,缺乏自信容易导致攻击性行为的产生。例如,当其他小朋友说自己的船最好时,或当被试与其他小朋友争论谁的玩具小汽车最好时,被试都出现了抢他人东西或损坏他人物品的行为。其次,缺乏同伴交往策略容易导致攻击性行为的产生。例如,被试想和社区的其他小朋友一起玩,但不知道怎么表达,就用抢对方瓶子的方法试图引起同伴的注意。再次,需求没有得到满足容易导致攻击性行为的产生。例如,当不被允许看电视或者出去玩时,被试表现出了打人的行为。