导演父子档

2015-04-03本刊

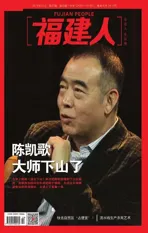

观众们可能不知道,当年拍摄《霸王别姬》,参与剧本讨论的有一位影坛前辈,他就是陈凯歌的父亲、《霸王别姬》艺术总监陈怀皑。

据北影厂老员工回忆,当年某部影片试映时令所有领导绝望,陈怀皑力排众议重新剪辑,不仅令其起死回生,而且成为当年的卖座影片。但因为历史原因,在很多由陈怀皑执导的经典影片中,他并没有署名或者只署联合导演,以至于这位优秀的导演在很长一段时期内不为大众所熟知。

父亲对儿子的影响可想而知,特别是这对父子还是同行的时候。

从《黄土地》开始,陈怀皑便一直站在儿子身后,陈凯歌很多工作方法都来自父亲。2002年凭借《和你在一起》获得金鸡奖最佳导演时,陈凯歌说:“这个奖献给我的父亲——一个一辈子也没拿过金鸡的老导演。”

那一年,父亲已经离开他整整8年。

穷到家了,还是要拍电影

1920年,陈怀皑出生于福建长乐,原名郑兆炎,上学后,老师为他改名郑衍贤。他的父亲是个出身寒微的木匠,母亲姓陈,喜做善事,平日里念经吃素,乡亲们称她为“菜婆”。

郑衍贤自小热爱文艺。13岁那年,观看了著名戏剧家欧阳予倩带领的怒潮剧社的演出后,他有了从事戏剧的冲动。

陈怀皑(1920—1994),长乐人,著名导演,代表作《平原作战》《小兵张嘎》《野猪林》《海霞》《青春之歌》等。

4年之后,父亲病故,原本就贫寒的家更加举步维艰,母亲开始为人家洗衣服换取生活之资。面对如此情景,郑衍贤无法再安心读书,为替母亲分担家庭重负,他弃学求职,到小学任教。后来,他参加了家乡民众教育馆的业余剧团,算是真正地走进了戏剧界。

抗日战争爆发后,郑衍贤参加了抗日宣传活动,随剧团在福建各地演出。虽然条件极苦,但演员们热情高涨,足迹遍及乡镇。大家自带口粮,白天赶路,夜晚演出,演罢就躺在舞台上睡觉。

几年下来,郑衍贤对最底层的群众生活有了相当的了解和认识,他的艺术基础更扎实和平稳了。但一直在一线表演,他也认识到自己理论的缺乏和艺术修养的不足,开始找机会去学习深造。

当时日寇铁蹄已踏进福州,家乡沦陷,流亡在外的郑衍贤经济来源断绝,又无戏可演。家道艰难,年幼的弟弟妹妹们相继被卖,仍难糊口。为生计,母亲每日为驻守在福州的美国空军洗衣服。但郑衍贤升学的愿望仍很强烈,经一位同乡推荐,他准备到四川国立戏剧专科学校学习。但从福建到四川路途遥远,筹措路费很困难,幸经一些同乡解囊资助,他才得以成行。

四川国立戏剧专科学校在当时是戏剧界的最高学府,大名鼎鼎的洪深、曹禺、焦菊隐、章泯、陈鲤庭、马彦祥、张骏祥、黄佐临等戏剧家都在这里任教。郑衍贤如鱼得水,接触了大量的名家名作,像易卜生、萧伯纳、莫里哀、莎士比亚等。

1944年,郑衍贤以优异的成绩毕业并留校任助教。任教期间,他开始将兴趣转移到了电影艺术上,并观看了大量的中外电影,耳目顿时一新。1948年,进步同学组织放映了从苏联大使馆借来的一些苏联影片,这些影片在思想上、艺术上都使他备受鼓舞。早已爱上电影艺术的他,立志要以电影艺术创作为终生事业。

就在这一年,郑衍贤因为参加学生民主运动,被校方解聘。失业后,他到香港永华影业公司担任副导演,正式进入影坛,此间曾到北平拍摄影片《火葬》外景。岂料刚刚上手,又遭横祸,他被国民党特别刑事法庭列为“匪谋”嫌疑,限期“自首”。如此三番被当局打压,郑衍贤反而坚定了革命的决心,不久就投奔华北解放区,并从了母亲的姓氏,正式改名为陈怀皑。

在解放区,陈怀皑接受了新的学习,并参加筹组华北大学第三文艺工作团,任戏剧队长,还参与编导了第一部反映工人斗争生活的影片《红旗歌》。新中国成立后,中央宣传部抽调了华北大学文工团的部分人员支援电影事业,其中就有陈怀皑,他被任命为中央电影局副导演。第二年,陈怀皑参与拍摄了故事片《陕北牧歌》。

他热爱着自己的事业,并为之不停地奔波。1951年,他到北京电影学院表演系任教,同年,到北京电影演员剧团任导演,接下来又进进出出了好几个地方,拍摄了《虎穴追踪》《家》等,在电影界渐渐闻名,成为最有名的“剪刀”之一。

这位儒雅谦逊、一身书生气的导演,自21岁离家到四川求学开始,很少再回到家乡。 少小离家,以至于年轻些的乡邻都不知道陈怀皑是何人。有一位叫萨本敦的邻居,自小便和陈怀皑的老母对门而居,却直到多年后参加工作,到北京采访陈怀皑时,才知道原来他们是街坊。

父母在,不远游,这位走了太远、太久的游子,虽然事业风生水起,心中却始终怀着对家乡独居老母深深的愧疚之情。母亲去世时,因“文革”正被批斗的他无法回乡,更让他抱愧终身。

除了对母亲的愧,他还有一份对儿子陈凯歌的愧。

被批斗的父亲,叛逆的儿子

自1952年陈凯歌出生后,陈怀皑因为要拍电影,终日奔波于全国各地,很少有时间陪伴儿子,更不用说手把手教育了。父子俩最多的联系是信件,陈凯歌给他写信,汇报一下成绩,他也只是回信说“你要更好”。一旦回家见到儿子, 他也总是一副严厉的表情。

陈怀皑夫妇。

陈凯歌和父亲陈怀皑。

天长日久,陈凯歌脑海里父亲的形象渐渐模糊,留下的只有一个“怕”字,甚至渐渐生出了“逆反”心理。

陈凯歌原名为“皑鸽”,“皑”是洁白之意,是陈怀皑特意取了自己名字中的一个字。而“鸽”字来自当时正在北京召开的“亚洲、太平洋地区和平大会”,会标是毕加索画的鸽子。陈凯歌13岁时,已经长到一米八,自觉同一只白色的鸽子之间已无甚相通之处,就自己改了名字,取现在的名字“凯歌”在中学里注册,而父母也并未反对。

父亲似乎永远在忙,难得一见。有一次陈凯歌去看父亲拍电影,整整4个小时,就拍一台拖拉机陷在泥淖中。只见人们忙来忙去,又是灯光,又是机器,结果“什么事都没有发生”。陈怀皑却干得起劲,回到家里还惦记着电影。

父亲抽不出时间管陈凯歌,教育的责任便落到了母亲身上。陈凯歌的母亲是一名高级编剧,对儿子要求极严。至今,陈凯歌还记得母亲当初教他念诗的情景:母亲常穿着一身淡果绿的绸睡衣,手拿一卷《千家诗》,轻倚在院里的一张藤椅上,有太阳出来就念些“清晨入古寺,初日照高林,曲径通幽处,禅房花木深”,暮春天气则读些“双双瓦雀行书案,点点杨花入砚池”之类的句子。

在母亲的管教和影响下,陈凯歌学习很好。1965年9月1日,13岁的他考取了北京四中。当时,四中已有60多年的历史,以教学质量高而闻名,高考升学率一直保持在90%以上。考入四中,几乎就等于半只脚已经踏进大学了。

开学典礼上,阳光灿烂,陈凯歌和近两千名男同学站在宽阔的操场上,听着新任女校长激昂的讲话,内心充满了对未来的憧憬。但不过短短十个月之后,因为“文革”的爆发,一切都变了。

本来,陈凯歌的求学之路是相当顺利的,他一向念书认真,成绩也好,又因个子高,篮球打得不错,所以一直是学校的焦点人物。但在四中,他却渐渐“失宠”了。

第一个打击来自于班主任。一次作文课后,班主任找他谈话,说:“你爸爸不是共产党员。但是,你不要背家庭包袱。你学习努力,成绩也好。但是,不要骄傲,注意克服小资产阶级动摇性。领导还是信任你的。”

一直以来,陈凯歌都想当然地认为自己的父母是党员,班主任忽然如此一说,不啻在耳边响起了晴天霹雳。不知所措的陈凯歌羞愧得无地自容,只一个劲儿地冲着老师点头。

母亲知道此事后反倒很平静,她对陈凯歌说:“你爸爸希望成为共产党员, 他还不是,并不是错误,我们过去没有同你说,因为你还小。大了,自然就明白了。”而这时的陈怀皑,已经很久没有回过家了。他和许多人一起,在一个叫做社会主义学院的地方学习。

母亲让陈凯歌带一包衣物和吃食去看父亲,临走前对他说:“你去看看爸爸,把这个带给他。告诉他,把问题同组织上讲清楚,要相信党。你回来我再跟你谈。”

母亲的话让陈凯歌想起了班主任的话,他的大脑一下子变得混乱起来:莫非,父亲真有什么问题?

看过父亲后,母亲严肃地和陈凯歌进行了一场谈话。陈凯歌这才知道,父亲在1939年时,为了抗日参加过国民党,因为当时来自东南沿海的他还不知道共产党。母亲还对陈凯歌讲起了抗战后陈怀皑反对国民党腐败的经历,然后说:“这件事组织早有结论。这是历史,你没有经历过,不容易懂。今天告诉你,希望你能理解。”

但年少的陈凯歌又如何能理解!他开始在心里恨自己的父亲。后来,父亲被揪回了家,和一排人弯着腰,在会场上接受批斗。父亲的“黑帽子”是“国民党分子、历史反革命、漏网右派”。

“整个情形恍如梦境。戴红袖章的人叫到我的名字。我在众人的目光下走上前去。我已经记不清我说了些什么,只记得父亲看了我一眼,我就用手在他的肩上推了一下,我弄不清我推得有多重,大约不很重,但我毕竟推了我的父亲。我一直记得手放在他肩上那一瞬间的感觉,他似乎躲了一下,终于没躲开,腰越发弯了下去。”陈凯歌后来在《少年凯歌》中记述了这段批斗父亲的经历,当时14岁的他,“当众把自己和父亲一点一点撕碎”。

接下来是上山下乡。

陈凯歌成分不好,当兵自然不行。下乡呢,好些地方都不要他。陈凯歌和几个命运相似的朋友决定自己想办法,他们选择了偏远的云南,并亮出了会打篮球的特长,没想到竟然得到了批准。

父与子的和解

1969年春天,陈凯歌离家远行。北京火车站塞满了迎来送往的人,每天都有几千人从这儿离开。因为多数朋友和同学已经提前走了,所以送陈凯歌的人并不多,但得到特殊批准的陈怀皑来了。

这之前,陈凯歌一直对父亲很不礼貌。可当火车开动的时候,还在和同行者聊天的陈凯歌一回头,看到了憔悴的父亲流着眼泪,竟然正在跟着火车跑着追自己。火车越来越快,父亲的身影越来越小,忽然陈凯歌的泪水,像下大雨一样,“哗”一下流出来了。他的心也随即空了。

就在那一瞬间,陈凯歌忽然认识到自己错了!

火车一到云南,他便迫不及待地给父亲写信,请求他的原谅。父亲为了安慰他,回信说,儿子并没有做错什么,让他不要太放在心上。

云南下乡的这段时光,是陈凯歌人生中最苦的一段日子。他和同来的朋友被分配到了云南最边远的生产队,每日的工作就是不断地砍树。

山深林密,天气炎热,又不断有毒虫和蚁群攻击,陈凯歌全身出现斑疹,先是又红又痒,接着开始溃烂,苦不堪言。最初砍树的时候,手太嫩,砍刀把把手心里的皮肉都磨得翻开了,血水和木柄粘在了一起。但时间长了,手和脚上便磨出了厚厚的老茧,到后来,他敢用手指直接捏起火塘里的炭火点烟,也可以光着脚在山里跑来跑去了。

砍树的生活持续到1971年。

这一天,陈凯歌正在草房子里午睡,一名陌生的军官走进来问他:“你就是会打篮球的那个陈凯歌吗?”陈凯歌点头。那人又问:“你愿意当兵吗?”陈凯歌忙回答:“愿意!”于是军官说:“那好,明天一早就跟我走!”

没想到,仅仅因为打篮球这个爱好,“成分不好”的陈凯歌竟就这样当上了兵。

1974年,陈凯歌从部队复员转业,来到北京电影洗印厂工作。1977年恢复高考后,陈凯歌报考北大中文系失败。第二年,数理化不好的他,听从朋友建议,报考了当时中国唯一的一所电影专业院校——北京电影学院,最终被导演系录取。

得知这一消息后,陈怀皑告诉陈凯歌:“你唯一需要牢记的,就是永远不要放弃!”

他是儿子的后盾,也是大家的后盾

陈怀皑经验丰富,在工作上给了陈凯歌许多帮助。

1982年大学毕业后,陈凯歌将目光投向了在黄土地上生活的平民百姓,执导了他的第一部电影作品《黄土地》,对人性进行了深层的挖掘与关怀。第一次给父亲看剧本时,陈怀皑明确地告诉他,这不是一部情节剧,要他将剧本中的枝蔓砍掉。

陈怀皑认为,陈凯歌从黄土高坡体验带回的生活激情远胜过情节枝蔓,搞好了就是一部变革电影。事实证明,他的判断是对的。

拍《霸王别姬》前,陈怀皑反复给陈凯歌放《青春之歌》的录像,一遍又一遍,不知看了多少遍。陈凯歌服了,那么大的时代背景,那么多的人物形象,那么复杂的情节纠葛,却能在一个多小时内叙述得如此清晰、简练。

《霸王别姬》出现在第五代电影浪潮走向没落的时刻,陈凯歌以适时的变化完成了风格的交替,引领时代潮流。这部电影最后获得了戛纳电影节金棕榈奖,陈凯歌也因此打入国际影坛。

后来,陈凯歌不断地用镜头表达着自己的忏悔:在《荆轲刺秦王》中,吕不韦对嬴政说:“你杀了我,就证明我不是你的父亲,因为,儿子是不会杀父亲的……”《和你在一起》的结尾,小春放弃艺术,回到了父亲身边,亦表达了陈凯歌心中对父亲的愧疚之情。

陈怀皑爱电影胜过生命,临终进医院前还在为作家梁晓声看剧本。陈凯歌曾问他,如果有来世干什么?他说还干电影,自己的事没做好,希望陈凯歌把事情做好。

陈怀皑不仅是陈凯歌的后盾,还热心帮助他人。

陈怀皑(右一)在拍摄现场。

顾长卫第一次独立掌机拍《孩子王》时,由于技术问题,第一批样片洗出来全部报废,顾长卫的心情可想而知。重拍之后,陈怀皑亲自守在北京电影洗印厂,待胶片洗好,见没有问题,才仔仔细细地给顾长卫一封长信说明情况。

北京电影制片厂编辑赵绍义回忆道:“每次进到他家,看到的不是他在热情地接待电影界的新朋老友,探讨电影创作问题,就是在认真审阅电影文学剧本、导演分镜头剧本,或跟来请教的作者谈剧本修改意见。他家简直成了影人讨论影视艺术的小天地。”

有一次,某部影片正在外地拍摄,因主创人员之间的矛盾,闹到停拍的地步。停拍一天就会造成几千上万元的损失,厂里很着急,要马上派人去摄制组调解。按理说,处理这样的问题,当然是厂领导的事情,然而摄制组却明确表示期望陈怀皑出马。

偏偏这时陈怀皑感冒发烧,已经病了好几天。得知这件事后,他不顾自己的身体,抱病赶到摄制组,大半夜不休息去和当事人聊天谈心,花了两天时间终于把矛盾化解了。

中青年导演请陈怀皑看样片,他都是有请必到。有些影片质量不理想,厂里请他帮忙提高,他也是有求必应。每每放一本样片后,他就留下来研究具体修改方案,再放下一本,再研究修改方案,在小放映室里一坐就是一天。

1994年,陈怀皑患肺癌去世。导演夏钢悼念他时说:“老爷子对自己的爱和关切不亚于对凯歌。我一直认为北影有一个自己的家,随时都可以回家听老爷子出主意,听老爷子教诲,近年忙于拍片去得少了,心里总认为反正有的是时间,没想到……”

梁晓声说,当他知道怀皑老师进医院前还在家里看他的作品时,感动至极。他说:“人类要有良知,要有理想,我们的全部文学艺术都要向人类注入真善美,帮助人类找到相对稳定的永恒的价值。而陈怀皑就是以他的善良热忱帮助他身边的一切人。”