班世超:武旦翘楚技艺惊人

2015-03-29文稚子

文 稚 子

班世超:武旦翘楚技艺惊人

文 稚 子

《锯大缸》中班世超饰王大娘

在当今京剧界提起班世超先生,即便是初入梨园的年轻人也并不是很陌生,在很多有关京剧历史的资料中,都有班世超先生“武旦名家,技艺惊人”的记载。作为富连成科班目前健在的年龄最长的弟子,班先生跻身梨园已经有八十多年了。不仅可以说他是数个时代沧桑的亲历者,自身的艺术道路也充满了传奇色彩。长期以来,班世超先生的种种事迹经常在同道人中口口相传,但大多数人并没有见过班先生的庐山真面目。

在“塞上江南”银川市的一座普通居民楼里,班世超先生过着近似隐居的生活。周边的居民也许不会意识到,他们的邻居曾是出身名班、红遍大江南北的一位京剧名伶。

之前从未与班先生谋面,总觉得他应该是一位排场很大、气度不凡的老前辈。当我怀着近似朝圣的心情登门拜访已经93岁高龄的班先生时,看到班先生身材略显矮小,腰已经有些弓了,慈眉善目,说话细声细语,一口京腔乡音未改,仿佛就是街坊老大爷一样,顿时心生几丝亲切。

班先生是北京人,出身贫苦。兄弟四人,他行三。两位兄长一位是铁路工人,一位是厨师。母亲含辛茹苦养育四个孩子,无奈家中十分贫困,只好将6岁的班先生送进了著名的富连成科班学戏。

科班是旧社会大多数戏曲艺人的启蒙地,也是培养戏曲艺人的重要机构。不管是如日中天的名伶,还是籍籍无名的龙套底包,大多都有坐科学艺的经历。然而,如果不是家中十分困难无法生活,除了梨园子弟以外,大多数普通平民家庭是不会送自己的孩子去科班学戏的。不仅是因为当时社会环境对艺人的歧视,更重要的是因为进了科班就要和科班签“关书”,性质类似于卖身契,从此孩子与家庭基本就没有关系了。吃住全在科班,不要说经常挨师傅的打,就是每天练功造成的身体上的疼痛也不是每个小孩都能忍受的,因此逃跑自杀的事件也时有发生,所以被很多人视为畏途。

富连成科班创建于清末,班主是叶春善。叶先生是著名的京剧教育家,一手开创了京剧史上“富连成”的奇迹。叶春善在29岁的时候,去吉林演出,结识了富商牛子厚。牛子厚家境殷实,富甲一方,更是个大戏迷。他在和叶春善的接触过程中,觉得叶春善忠厚严谨,为人正直,便委托叶春善组建一个京剧科班以培养后备人才。叶春善几经权衡,本着“为祖师爷传道”的一片热忱,创建了喜连成科班。在激烈的竞争中,喜连成几度沉浮,终于成长为京城第一科班。辛亥革命后,由于牛子厚生意中落,喜连成社易主,由北京著名的“外馆沈家”接手,并易名富连成社。在社长叶春善和总教习名丑萧长华以及苏雨卿、唐宗成等人的携手努力下,富连成蒸蒸日上。沿用旧社会的行业惯例,科班子弟的名字都是按字排名的。到1948年解散时,累计已有“喜、连、富、盛、世、元、韵、庆”八科学生。班先生的一个街坊是棺材铺老板,与富连成的“场面头”(主教京剧音乐的老师和负责人)唐宗成是朋友,班先生是由母亲托唐宗成带着到富连成考试的。谈起进富连成的原由,班先生只是淡淡地说:“家里头没饭吃,才把我送出去的。” 班先生回忆,进科班的考试很简单,他被带到老师的面前,老师看了看他的相貌,打了他后脑勺两下,看他的反应还比较灵敏就同意收下他了。从此班先生告别贫苦的家庭,走上京剧道路。

原位于北京虎坊桥东边的富连成社址

此时的富连成科班正是如日中天的时候,“喜”、“连”、“富”几科的弟子和部分“盛”字科弟子已经艺满出师。师兄们有的已经功成名就,有的成为梨园界的青年才俊,有的则留在富连成继续任教。班先生进入科班就被排在了“世”字科。说起来富社学生的名字都是由总教习萧长华先生起的。由于旧社会艺人的文化水平比较低,所以起的名字也大多是一些喜庆吉祥的字眼。例如之前的子弟就有雷喜福、康喜寿、曹连孝等。如果兄弟同时入科,则多用有关联的词语,例如茹富兰与茹富蕙、孙盛文与孙盛武等。或者就来源于戏文中的人名或者词语,例如廉连颇、韩富信、赵盛璧等。也许是因为班先生与京剧《玉门关》的主角班超同姓,所以就给他起了“班世超”这个艺名。至于他的本名班寿泉已经近九十年没有用过了。

有人用“七年大狱”来形容科班的生活。学员们不仅每天从早到晚就是练功、学戏,还要日复一日地演出,靠演出的收入来维持科班的运转。刚入科班的班先生还不能参加演出,仅仅是下腰踢腿,练习基本功。经过几个月的学习,被分入旦行,开始学习旦角表演。由于不是内行子弟,班先生之前对京剧并没有太多的接触,所以从一开始就受了不少苦。回忆起自己启蒙的阶段,班先生印象最深刻的就是挨打:“因为口齿不利索我挨过打,教《起解》有一句台词‘大老爷容禀’,就这几个字吐字发音不及格,先生说:‘舌头吐出来我看看。’你一吐舌头就要张嘴,先生手里拿一块布单子,一张嘴就进去了,在里头摇,就跟汽车摇似的,这个牙受不了,舌头也受不了,你满嘴都受不了。先生还说:‘不清楚,再来。’”

身体的痛苦是无休止的,就拿耗顶来说吧。一排师兄弟在大师兄的一声令下之后,集体靠墙拿大顶。大师兄事先声明,数到一百就可以休息。可是经常数到八十又蹦到四十,一百永远是遥遥无期。有时候实在坚持不住就会有人倒下,倒了一个大伙就像骨牌对儿一样全都倒下了,大师兄也无可奈何。班先生耗顶的时候有一次实在受不了了,旁边一位好心的师兄趁看功的大师兄不在,拦腰把他抱了起来让他缓缓。偏偏大师兄回来了,厉声问道:“你干嘛呢?”师兄说:“他不行了,让他缓缓。”在年幼的班先生心中,当时对他充满了感激。

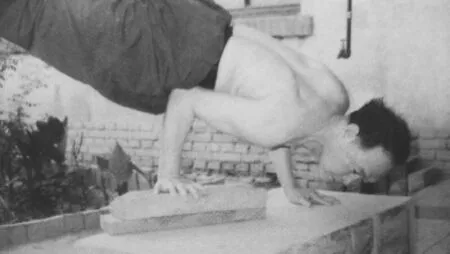

科班的严格训练使班先生练就了一身过硬的基本功,壮年时班先生“拿旱水”(一种戏曲身段,用手支撑身体靠腰的力度保持平直)经常一练就是几个小时,至今还为同仁和粉丝们叹为观止。

由于班先生的形象比较俊秀,所以被分入旦行,就是在舞台上扮演女性角色的行当。在京剧形成的时期没有女性演员,所以舞台上的女性角色都由形象俊秀的男性来扮演。富连成科班成立于清末,所以因袭传统,科班不招收女学生,培养了许多优秀的男性旦角演员。班先生从事的是武旦,就是在舞台上扮演女侠、女将军等英姿飒爽的角色。在科班“有教无类”的教学宗旨下,班先生文武兼修,为日后的艺术生涯奠定了坚实的基础。

富连成不仅注重对学员的技艺培养,更注重学生品德方面的塑造。叶春善先生经常召集学生讲话,阐述“艺高不如德高”、“学艺先学做人”等等朴素浅显的道理,使学员们从小就受到良好的道德熏陶。后来,在东家沈秀水的推动下,富连成刊印了《梨园条例》,详细记叙了梨园行的行规、禁忌、行为准则等等,其中《富连成科班训词》:

传与我辈门人,诸生须当敬听:

自古人生于世,须有一技之能。

我辈既务斯业,便当专心用功,

以后名扬四海,根据即在年轻。

何况尔诸小子,都非蠢笨愚蒙。

并且所授功课,又非勉强而行。

此刻不务正业,将来老大无成。

……

虽然词句通俗,讲述的却是人间真理,不仅蕴含了叶春善先生对弟子们的殷切期望和谆谆教诲,也影响了几代京剧人的人生。

对于在很多人看来不堪回首的科班生活,班先生却始终心怀感激。因为是富连成的生活使他“能吃饱饭了”。尤其是叶春善班主对学生的苦心培养,令他十分感慨。“他没准什么时候去科班,时间不定,但是经常去,他一去了,对孩子都是摸摸脑袋,拉个小手拍拍,都有这动作,说明是爱。人家为了子弟还不是光自己的子弟,而是贫苦老百姓,没有生活条件的,他就可以收,像我这挨饿没饭吃的去了不是这条件那条件,只看看,就收下,先说吃饱肚子再说学艺,学艺不是光是富连成,学艺还是为了京剧,为了后一代。”

年轻时的班世超

提起科班清苦的生活,班先生还说了一件趣事:“剧场演出完了,排着队走回科班。太累,走着走着就睡着了,我抓着你的大褂,他抓着我的大褂,也摔不着。等到了陕西巷口有个卖牛肉杂面的,到那儿学生互相提醒,别睡了该闻了,闻什么,就闻那个牛肉杂面的热气和香味,当时就精神精神了,这一鼻子得闻出几米去,真是舍不得。”

在科班度过了8年的时光,14岁的班先生“满师”出科了。怀着对科班和师父的感激和爱戴,班先生又留在科班“效力”3年,就是继续留在科班义务唱戏,以报答科班和师傅对自己的培养。3年期满后,班世超先生正式出科,搭叶春善先生的三公子、师兄叶盛章的班赴东北演出,开始了自己的江湖生涯。他以高难绝技的开山之作《泗州城》一炮打响,剧中班世超扮演的水母在架起的三张高台上完成了八个高难惊险动作,近20分钟的表演,最后高台翻下,被誉为奇才。随后,班先生在天津拜方连元,在北京拜邱富棠,在上海拜赵桐珊(芙蓉草)、李洪春,并在上海度过了自己最辉煌的几年。

在上海的日子,班先生是作为天蟾舞台的坐班演员演出的。所谓坐班,就是指长期在天蟾舞台搭班演出,如果剧场约来名角,他就作为配演辅助名角演出。如果没有名角出演,那么他们就自己挑梁演主戏。这一段时间对于班先生来说不仅是一个很好的实践机会,也是向艺术家学习的重要阶段。他曾经和梅兰芳、程砚秋、荀慧生、马连良、盖叫天、谭富英等一代大家同台,使自己得益甚多,技艺精进。然而一场意想不到的变故使他不得不暂时离开上海。

班世超在《泗州城》中饰水母,表演“旱水”

当时的上海娱乐界,多为黑社会所把持。京剧作为当时最流行的艺术,无论剧场还是票房,与帮会都存在着千丝万缕的联系。许多京剧艺人为了生存,都不得不与帮会人员虚与委蛇,苦苦周旋。传闻著名演员常春恒就是因为辞班他往,触怒了有帮会背景的剧场老板而遭了毒手。班先生作为青年当红演员,自然也会受到流氓打手的骚扰。

一次与梅兰芳先生同台演出,班先生正在后台化妆,忽然管事的说有人找他。请进来一看,班先生并不认识,交谈几句以后得知,是帮会人员。要求与班先生分成,提20%的“份钱”(演出费)。班先生不置可否,两个人就走了。第二天又来了四个人,见班先生不冷不热地应付他们,就扬言要给班先生点颜色看看。到第三天演出结束,班先生准备去吃夜宵,刚刚走出后台,一顿棍棒就像雨点一样打来。班先生顿时明白是他们来报复了,急忙钻个空子跑到剧场里,没想到这帮人不依不饶,踹开剧场门追了进来,一场恶斗就此开始了。

此时班先生早已拜著名武术家王子平为师,是王子平先生四大弟子中唯一的非亲族弟子。提起拜师的原因,班先生说:“因为我跟王老师不认识,是他主动来找我的。说现在艺人受气让人打的太多了,要教我练散打。”浸淫国术多年,学了一身散打功夫,对付这些流氓自然没有败于下风。班先生回忆起这件事的时候,还不无幽默地娓娓道来:“我也不能站那儿打,站那儿打顾头了(前面,北京土话)管不了后头。我就跑着打,练武一般都懂这道理,跑着打活打。我得让他追上,我跑太快他追不上,人追上我了吧,顺手牵羊,一摸上你了,就跟吸铁石似的,手得有力量,我力量不够,制服这几个还成,其中一个我劲使猛了,打到了要害,一点没错位。这就等于这个宰猪,刀窝心似的,那心在这位置。结果他就倒下了。”

班世超与马富禄(右)演出《小放牛》

与帮会结了仇,班先生只好去求助自己的老师赵桐珊(芙蓉草)和王子平。在赵先生的斡旋下,上海的帮会大头目黄金荣出面,让班先生赔了一笔钱。在王先生的周密安排下,班先生跳上一列火车离开上海,几经辗转回到了北京。

随后的日子里,班先生开始组班全国巡演。在行走江湖的日子里,经常会遇到星散于各地的师兄弟。一次在南京演出,为他配演《小放牛》的名丑艾世菊去上海办事,事先已经说好开戏前肯定返回。没想到演出时间越来越近,艾世菊却一直没有出现,班先生很是着急。当时在场的富社师兄、名丑马富禄见状便问他有什么事这么着急。班先生把艾世菊未能如期返回演出的事告诉了马先生。没想到马先生十分痛快地说:“世菊来不了没关系,我替他唱。” 班先生没想到马先生会这么爽快地提出替演,因为虽然同是富连成的弟子,但是马富禄先生比班先生高两科。班先生还没有出生的时候,马先生就已经出科开始了自己的舞台生涯并迅速走红,曾与一代宗师杨小楼、梅兰芳等同台演出,早已是驰名全国的著名丑角演员。况且《小放牛》是当晚演出的开场戏,这样一位重量级艺术家来陪自己演开场戏,无疑是不太合适的。没想到马先生却说:“咱们都是同门,世菊又是我学生,替就替了,救场如救火。”于是班先生就在南京与马富禄先生有了一次难得的合作。

数年后班先生重返上海,替同唱武旦的宋德珠先生唱了一场《泗州城》,受到观众欢迎。当年的一场风波也风平浪静,弭于无形了。回到上海的班先生继续他的坐班生涯,并且在上海迎来了新中国的曙光。解放军大军围攻上海的时候,班先生还充满了好奇:“解放军攻打上海的时候,我们晚上照常演出,观众也照常来看。国民党跟共产党争夺苏州河,我跟一个同事一听枪炮一响,拿起自行车就走,跟着枪声炮声找,在那边打着呢,看打仗去了。不是躲枪炮,而是跟着枪炮声音找,在河东奔河东,在河西奔河西。他挨了一枪飞子,打在腿上不要命的地方了。别人都躲,我们还找去在哪儿打,那时候还是年轻。”

新中国的成立为京剧艺人带来了全新的天地,也使班先生的人生发生了戏剧性的转变。剧作家田汉曾经与班先生长谈一次,鼓励他应该为国家为革命事业多作贡献。于是班先生萌发了参军的想法。恰巧此时,同在富连成学过艺的把兄弟大哥李盛斌来到了上海。此时李盛斌已是解放军第十兵团政治部京剧团的艺委会主任。时局动荡,烽火连天,把兄弟再次聚首,二人心情十分激动。李盛斌盛情邀请班先生参加京剧团,随他一起南下福建,一边演出一边教学。一方面正合自己参加革命工作的心愿,一方面又是把兄弟之间的多年厚谊,班先生答应了李盛斌的邀请。不料老母年高,觉得福建离故乡北京太远,不同意班先生前往,只好作罢。恰在此时,因缘巧合,班先生离开上海参加了解放军总政治部京剧团。“我去总政还有一段插曲,天蟾舞台200来号人都不同意我走。我怎么说也不同意,怎么办呢?我反正答应人家了,就连夜逃跑了,第二次从上海逃跑,不过这次从上海跑是因为工作。跑了以后接触的言小朋,他给我介绍部队怎么怎么好,没有一条不好的。我说你别说这些,我都知道,我说不是为了到部队踏踏实实搞事业,我何必要走呢?”班先生回忆起此事还是十分激动。

班世超等人在红场观礼台上

到了总政京剧团,班先生授命充实队伍,利用自己的人脉和名望为京剧团约请了很多实力派的演员加盟,一时间总政京剧团人才济济,李鸣盛、王和霖、王吟秋、谭元寿、杨宝忠诸多名家跻身其中。班先生的同事中还有后来大名鼎鼎的八一电影制片厂厂长王晓棠少将。由于名家众多,又是军队的文工团,总政京剧团承担了很多出国演出任务。最让班先生难忘的是去越南演出。

当时的越南还处在战争时期,局面很不稳定,经常有敌特搞恐怖活动。“演出就在荒郊野外,当时挂幕拉出一个形状就是舞台。在我们后台就是麦田,在麦田里头就有定时炸弹,就有小偷小摸,我们都看得清清楚楚。他们扒麦田就出来了,出来跟普通人似的,一般看不出来是特务,就跟你后台转悠,那怎么办呢?马上就得提高警惕,像我们都有岗位,谁在上场门,谁在下场门,谁在工作桌,都各把各口看着特务。”班先生还回忆起了师弟刘元彤的一次经历:“刘元彤精明能干,他立了一大功。这个怎么引起的呢?从发电机发现的,他发现发电机原来在一边搁着,突然挪地方了。他就巡查,觉得不对,让大伙赶快搬,有定时炸弹可是没炸,给拆除了。我们还得照常演出,要是不演出就乱了,台上演出,后台弄炸弹的弄炸弹。”

在越南的日子里,这种危险环境似乎成了家常便饭。没想到在一次休闲游园的时候文工团却遭受了无妄之灾。班先生回忆说:“我们游湖去,那就是大海。我们坐的小艇,我弄了只船,很快就滑出个百米开外了。突然觉得不对,怎么头顶上有块乌云,一块划船的有个内行,赶快拿哨吹,天马上变,这就全都往回跑。跑得再快也跑不过这风,结果大风就起来了,我也看不见别人,别人也看不见我了。结果这船翻了,一共有8个人遇难,其中就我一个人活下来了。后来风停了,救生船来救人,一看我在水里呢,说上来。我说:‘我先别上,你看好多人都落水了,赶快救他们去,别管我。’就这一句话别管我,他们当作中国人真有勇气,死在临头不上来,还救别人。”

班世超60岁时练功照

一句“别管我”,体现了班先生临危不惧、舍己为人的精神,也使班先生获得了通报表扬的荣誉。

总政京剧团后来集体转业,成为中国京剧院四团。班先生进入了国家京剧院,继续为广大观众奉献自己的艺术。程永年曾经记载了班先生演出的盛况:

1956、1957两年,中国京剧院四团来济南职工剧院演出、阵容一流,……当时正值酷暑炎热,但观众的看戏热情仍达到了高潮。在《武松打店》中,班世超扮演孙二娘、王天柱演武松,二人在摸黑打斗中,班世超在武松做床用的桌子上,双臂撑桌慢慢起顶,全身徐徐下落的同时双腿向前伸高,脚尖朝上至头部,双腿落下从后向左旋转,双腿脚尖绷直,一臂独撑桌面,一臂离桌面展开,整个身体悬俯在单臂支撑的桌面上亮住,全身再向右旋转,作向左旋转的同样动作后一个台漫从桌上腾空而下。班世超这套精湛的“左右旱水”,摇摆如同展翅,是那样舒展挺拔帅中见美,全场观众自始至终为班世超这套精彩漂亮的绝技热烈鼓掌喝彩。

1958年,为了庆祝宁夏回族自治区的成立,四团经周恩来总理批准成为宁夏京剧团。班先生随着剧团来到银川,并一直生活在这里。

初到银川,条件十分艰苦。当时四团坐火车到银川,连火车站都还没有建好,团员们只好将行李从火车上扔下来跳下火车。然而,怀着对新中国的无比热情,这些走遍大江南北的京剧名伶们,将自己炉火纯青的艺术和人生的黄金年华都奉献给了塞上江南的人民群众和山山水水。

班先生被任命为副团长,一边要应付繁忙的演出,一边还承担起了教学工作。时至今日,宁夏京剧团的许多演员提起班先生对他们的培养还是心存感激。虽然身为领导和主演,但是班先生并没有大演员的架子,经常和群众一起摸爬滚打、身体力行地践行着自己当初参加革命的初衷。

宁夏京剧团曾经去东北巡演,途径天津的时候也演了几场,一举轰动天津。班先生演出了他在科班时的拿手好戏《泗州城》。当时已届42岁的班先生一上场就赢得了满堂彩的碰头好,一把“旱水”更是赢得了炸了窝般的掌声。不想下高的时候脚骨折断了,他只能横挪脚步一拐一拐地下场,稍事休息后接着上场是对阵开打,出手踢枪,他的演出仍然那样火爆,准中有狠,利落潇洒。演出结束,台下掌声雷动,经久不息。而班先生已经昏倒在舞台上,醒来后大家问他哪里不舒服,他咬牙说了一句:“骨—头—断—了”!大家这才明白,他是在什么情况下把这一出武旦重头戏坚持演完的。

1963年,为了丰富石嘴山煤矿工人的文化生活,宁夏京剧团兵分两路,班先生率领一个团到石嘴山长期演出。当时石嘴山的条件比银川更加艰苦,京剧团只能在一个四合院里栖身,连排练场都没有。班先生带领全团演员自力更生,在院里挖了个沙坑用来练毯子功,提高学员的同时毫无保留地为广大工人群众演出。在这度过了一段艰苦而难忘的岁月。

晚年班世超

改革开放以后,班先生退休了。他没有像许多艺术家一样落叶归根,回到故乡北京,与昔日的同学故友聚首,而是继续在银川过着朴素恬淡的生活。20世纪90年代,随着老艺术家纷纷离世,观众大量流失,京剧艺术逐渐进入了低迷期。班先生也不再登台,离开了观众的视野。“班世超”这三个字似乎也游离开去,逐渐变成出现在京剧书籍和资料中的文字符号。在我启程来拜访班先生的时候,甚至还有同好问我:“班先生还健在?”一位叱咤菊坛的名伶,曾经耀眼的光环逐渐褪去了颜色。

京剧《战长沙》中有一句戏词:“老虽老,头上发,项下须,胸中韬略却还不老。”暮年的班先生仍然每天练功不辍,身强体健,堪称鹤发童颜。宁夏京剧团的老师们曾经介绍,当年班先生在公园练功,来了几个学武术的年轻人,见老人家正在练功,提出来要切磋一下。班先生欣然同意,交上手以后几个人逐渐支持不住。年轻人一时急躁,下手未免有些偏颇。班先生察觉以后,没费吹灰之力将几个年轻人一一制服。几个人还不服气,找到自己的老师说明情况。没想到老师却说:“你们不知道他是谁吗?招惹他干什么?”在85岁高龄的时候,班先生还带着一壶水、一个马扎,一个人从银川骑自行车去贺兰山。听得我目瞪口呆。

2011年底,班先生回到了自己魂牵梦萦的故乡北京,参加纪念富连成成立107周年大会。与在家属簇拥下纷纷前来的师弟们相比,坐在轮椅上、少言寡语的班先生似乎并没有引起太多人的注意。而当富连成继任社长叶龙章先生的夫人、95岁高龄的马禄德老人与班先生见面以后,人们才恍然大悟,这位就是早已生活在人们传说中的一代武旦天才,一时引起轰动。

当年的夏天,班先生在学生的陪伴下,游历了半个中国,回到承载自己众多传奇经历的上海。六十余年的风雨之后故地重游,班先生重新站在天蟾舞台的门前时,想必一定心潮澎湃、浮想联翩吧。

作为目前富连成弟子中在世的最年长者,班先生在我等戏曲爱好者和研究者的心目中,已经成为京剧历史的活字典。一张“弘扬京昆艺术特殊贡献奖”的证书完全不足以涵盖班先生传奇的一生。无论是风光无限,还是蛮烟瘴雨,也许这八十年的粉墨生涯,对班先生来说不过是过眼云烟,对我来说则是一座历史的宝山,令人高山仰止。

责任编辑/胡仰曦