垄作梯式栽培对水稻养分吸收利用和根区土壤养分的影响

2015-03-24郑华斌崔国贤

佘 玮,黄 璜,郑华斌,姚 林,崔国贤

(湖南农业大学农学院,长沙 410128)

垄作梯式栽培对水稻养分吸收利用和根区土壤养分的影响

佘 玮,黄 璜,郑华斌,姚 林,崔国贤

(湖南农业大学农学院,长沙 410128)

通过田间试验研究了垄作梯式栽培对水稻养分吸收利用以及根区土壤养分的影响。结果表明:与平作相比,垄作梯式栽培处理水稻的生物量和千粒重显著提高,茎生物量高7.15%,叶生物量高6.88%,籽粒生物量高4.89%,千粒重高4.86%;与平作相比,水稻氮磷钾的总吸收量显著提高,分别高7.39%、12.84%和5.58%,经济系数和收获指数差异不显著;与平作相比,垄作栽培处理水稻根区土壤的氮磷钾含量显著提高,土壤碱解氮、有效磷和速效钾含量有较大幅度增加。综合分析,垄作梯式栽培提高了水稻养分吸收利用效率,保持了土壤肥力,水稻齐穗期前保肥能力显著提高。

水稻;垄作梯式栽培;养分吸收;土壤养分

水稻是我国的重要粮食作物。我国60%以上的人口以稻米为主食,水稻生产在我国农业生产中占有极其重要的地位[1]。近年来,由于优良品种的推广及肥料大量施用,稻谷产量大幅度提升,稻米品质却未显著改善,肥料利用率也呈现出下降趋势[2]。肥料的低效利用,是农业面源污染成为水系富营养化、土壤酸化与重金属污染最重要的因素,威胁到生态安全与可持续发展[3]。研究表明,垄作能将肥料与向下水流隔离,从而减少氮素淋失[4];氮肥施于垄上可减少氮素流失,较平作种植可提高小麦的氮肥利用率[5]。

制约水稻产量的主要非生物因素是缺氧[6]。保证水稻生长过程中良好的土壤通气性,是提高肥料利用率、实现丰产的基础。稻田垄作栽培方式能否保持土壤肥力目前尚存在争议[7]。垄作梯式稻作是通过改进传统水稻垄作方式,利用垄沟蓄水,垄上呈梯式种植水稻和湿润灌溉,提高了土壤通气性,最终实现水稻的生态、高效生产[8]。笔者系统分析研究垄作梯式栽培下水稻氮、磷、钾吸收与累积的特点及其根区土壤的养分状况,旨在为垄作梯式生态工程推广和应用提供理论依据和实践指导。

1 材料与方法

1.1 材料

供试水稻品种为Y两优1号,来自湖南农业大学。

1.2 试验设计

试验于2013~2014年在湖南省浏阳市北盛镇乌龙社区的稻田内进行。该地属亚热带季风湿润气候,年平均气温16~18℃,≥10℃的活动积温达5 000~5 500℃,无霜期为260~320 d,年降水量为1 200~1 500 mm。土壤类型为第四纪红色黏土发育的红黄泥水稻土。

试验设置2种不同的稻作模式:①传统平作(CK),水稻移栽规格按当地种植模式进行,株行距为20 cm×23 cm,密度21.75万株/hm2;②垄作梯式稻作(RT),水稻移栽株行距为15 cm(4株/垄)×23 cm,密度27.19万株/hm2,垄宽0.6 m,高 35~40 cm,每垄移栽4行水稻。3次重复,随机区组排列,小区面积为30 m2。

整个水稻生育期施纯N 180 kg/hm2,P2O575 kg/hm2,K2O 144 kg/hm2,氮肥为尿素,磷肥为过磷酸钙(含P2O512%),钾肥为氯化钾(含K2O 60%)。磷肥和钾肥均以基肥的形式一次施入,施入的氮肥按基肥∶分蘖肥∶穗肥=5∶3∶2施用。试验田肥力一致,排、灌水条件较好。于5月15日播种,6月13日移栽,单本移栽,10月1日前后收获。病虫害管理按照当地高产生态稻田进行。

1.3 测定项目与方法

在分蘖期(移栽后20 d)、幼穗分化期、齐穗期和成熟期(收割前1 d)4个时期取样,用土钻分带采集根系旁土壤样品(0~30 cm),将采集样品制备成混合样,按四分之一法取50 g土,风干后测定氮、磷、钾含量。土壤全氮采用凯氏定氮法测定;全磷采用钼锑比色法测定;全钾采用火焰光度法测定;土壤碱解氮含量采用碱解扩散法测定;土壤有效磷含量采用分光光度计钼酸铵比色法测定;速效钾含量采用乙酸铵浸提原吸分光光度计法[9]测定。于成熟期采集水稻的植株样品,每小区5蔸(约0.27 m2)为1个样本,将每个样本按地上部叶片、茎鞘、穗和籽粒分开,105℃下杀青30 min后继续在75℃烘至恒重,测定干物质量。分别用凯氏定氮法、钒钼黄比色法和火焰分光光度法测定植株中的N、P、K含量[9]。考种计算千粒重。

1.4 数据处理

采用SPSS统计软件处理数据,不同处理间的差异采用单因素方差分析。

经济系数=籽粒产量/地上部植株生物量。

氮、磷、钾收获指数=籽粒中氮、磷、钾积累量/成熟期总氮、磷、钾积累量×100%。

氮、磷、钾吸收量=干物质重×氮、磷、钾含量。

2 结果与分析

2.1 水稻生物量和经济系数

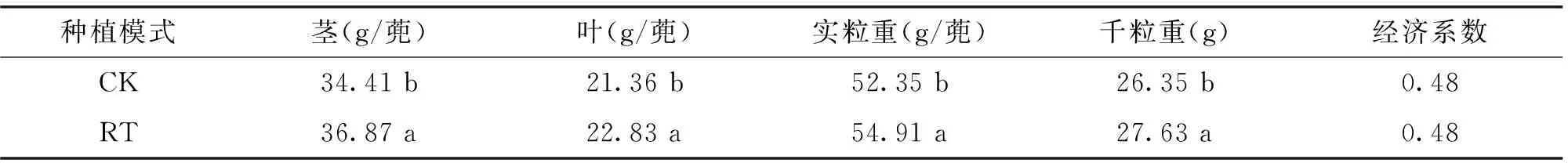

由表1可知,种植方式对水稻生物量有显著影响,平作与梯式栽培处理间水稻茎、叶、籽粒的生物量差异显著,梯式栽培处理均高于平作,其中茎生物量高出7.15%,叶生物量高出6.88%,籽粒生物量高出4.89%,千粒重高出4.86%。进一步分析2种种植方式的经济系数可知,2种栽培处理的经济系数基本一致。

表1 不同种植模式的生物量和经济系数

注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(p<0. 05)。下同。

2.2 水稻的养分吸收利用

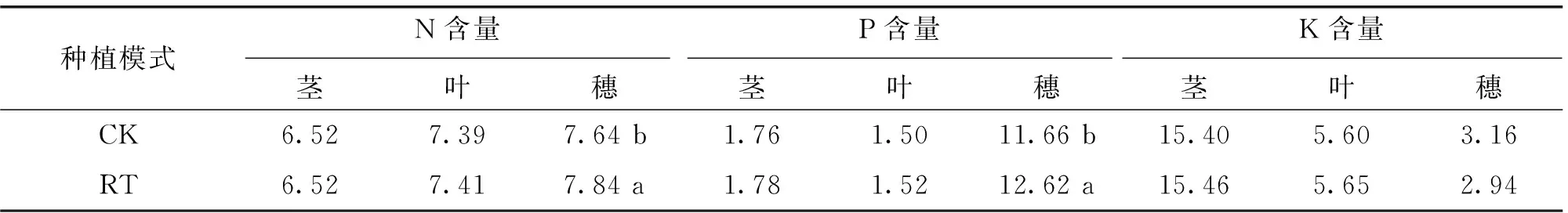

梯式栽培水稻的茎、叶含氮量与水稻平作差异不显著,但水稻梯式栽培的穗含氮量显著高于平作。各处理间的水稻茎、叶对磷的吸收量差异不显著,但梯式栽培水稻的穗吸磷量比平作高8.23%。与水稻平作相比,梯式栽培降低了穗吸钾量,提高了茎叶吸钾量,但差异不显著(表2)。

表2 不同种植模式的水稻地上部养分含量(g/kg)

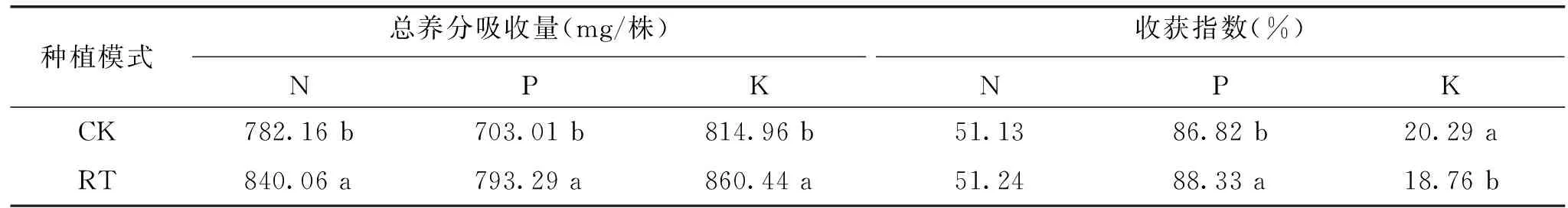

2种种植模式相比,梯式栽培处理的水稻氮、磷、钾总吸收量均显著高于平作水稻,分别高出7.39%、12.84%和5.58%。进一步分析作物的收获指数可知,梯式栽培处理的氮收获指数略高于平作,但差异不显著;磷收获指数高出平作1.74%;梯式栽培降低了钾的收获指数,比平作低8.05%。

表3 不同种植模式的水稻总养分吸收量及收获指数

2.3 根区土壤养分含量

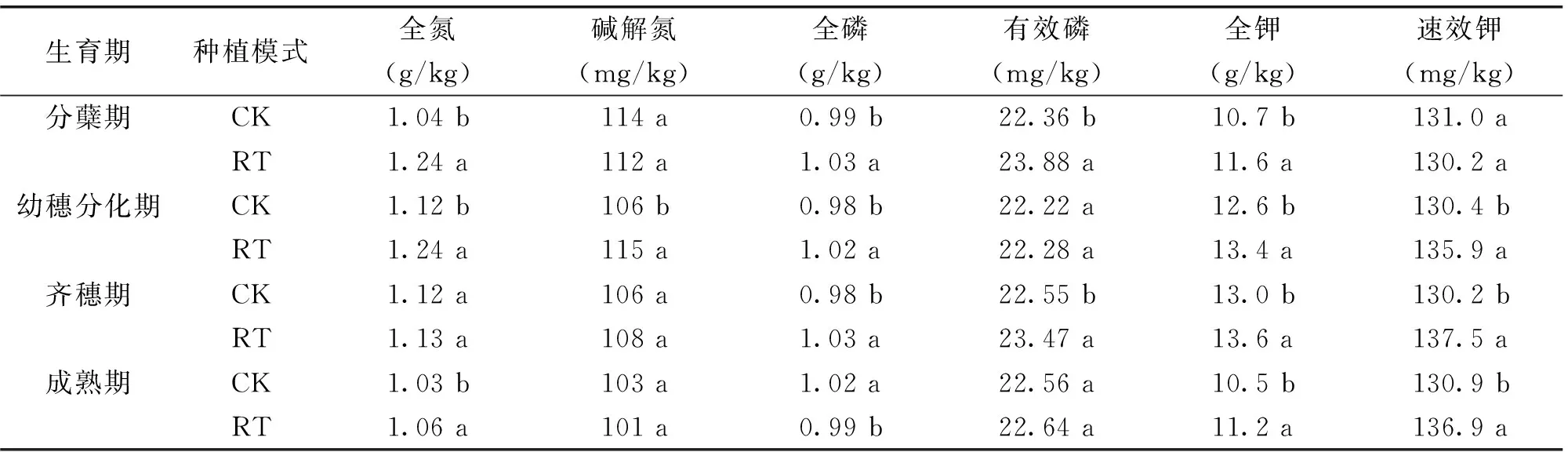

在4个生育期,梯式栽培处理根区土壤的全氮含量均高于平作,且在3个生育期差异达到显著水平(表4)。与平作处理相比,梯式栽培根区土壤的碱解氮含量在幼穗分化期和齐穗期有增高趋势,其中幼穗分化期是平作处理的1.08倍,差异达到显著水平。

梯式栽培水稻根区土壤的全磷含量在前3个生育期高于平作,且差异显著,分别提高了4.04%、4.08%和5.10%。在水稻的整个生育期,梯式栽培根区土壤的有效磷含量与平作水稻相比,均有增高趋势,其中在分蘖期和齐穗期2个处理间差异显著,其余2个生育期无显著性差异。

梯式栽培水稻根区土壤的全钾含量在4个生育期均高于平作水稻,且差异显著,在分蘖期、幼穗分化期、齐穗期和成熟期分别比平作提高了8.41%、6.35%、4.62%和6.67%。梯式栽培水稻根区土壤的速效钾含量在后3个生育期显著高于平作,分别比平作提高了4.22%、5.61%和4.58%,说明梯式栽培改善了水稻根区的钾素营养状况,梯式栽培的根际效应有利于水稻从土壤中获得更多的钾素营养。

表4 不同种植模式的根区土壤养分状况

3 结论与讨论

近年来,国内外垄作栽培技术已实现了从半干旱地区到热带草原地区、由中耕作物到麦类作物、由旱地农业到灌溉农业的扩展[10]。垄作栽培能为水稻生长发育提供一个良好的生态环境,省工、节水、省肥、环保、提高光能利用率,是一种重要的生态农业模式。水稻垄作栽培更有利于根系吸收养分。章秀福等[11]研究表明,与常规栽培相比,同一品种水稻在垄作栽培条件下平均每穴根干重提高22.3%,达显著水平;垄作能增强田间通风透光性,提高水温、土温和群体光能利用率,从而增加分蘖数、成穗率、结实率和千粒重,提高产量[12,13]。郑华斌等发现,垄作梯式栽培的植物根皮层减小、中柱和导管面积增大,提高根系对水分等的吸收能力,为作物获得高产打下基础[14]。梯式窄垄栽培产量最高,梯式宽垄产量次之,分别比常规栽培高 27.17%和 12.12%[15]。

本研究中,垄作梯式栽培处理下水稻的生物量显著高于平作,植株吸氮量、吸磷量高于平作,但穗吸钾量低于平作。植株中氮、磷、钾总吸收量显著高于平作,分别高出7.39%、12.84%和5.58%。说明同等施肥水平下,梯式栽培的水稻氮、磷、钾利用率显著提高,实现了系统高产、高效的目标。作物产量是由总干物质量和收获指数共同决定的,理论上提高总干物质量或收获指数均可以提高产量,更多的研究认为提高总干物质量对进一步提高水稻产量更为重要[16]。本研究也证实了这一结论。虽然垄作梯式栽培对收获指数并未产生显著影响,但由于显著提高了总干物质量和水稻千粒重,故水稻产量显著提高。

土地利用方式对土壤结构稳定性有显著影响,对耕作的影响尤为明显[17]。垄作能够形成更加良好的土壤结构,而土壤结构是决定土壤肥力高低的主要因素。研究表明,垄作免耕条件下土壤有机碳和氮质量分数显著高于冬水田和水旱轮作[18],垄作免耕下土壤团聚体中全氮显著高于常规轮作[19]。垄沟栽培影响土壤水和溶质的迁移,垄作能将肥料与向下水流隔离,从而减少氮素淋失,垄上施肥可减少NO3-N的淋失[20,21]。这些研究一致表明,起垄耕作能大大提高相同施用数量下的肥料利用率,最大值达30%,使土壤肥力集中,利于当年作物生长与高产[22]。

本研究结果表明,垄作梯式栽培下水稻主要生育期的根区土壤全氮磷钾含量高于平作,说明梯式栽培提高了水稻土壤养分含量,使土壤肥力得以保持,尤其是在水稻齐穗期前,土壤养分保持效应最明显。梯式栽培处理下根区土壤碱解氮、速效磷和速效钾含量有较大幅度增加,可能是在垄作体系中,水稻根区对营养元素的转移利用会进一步刺激和促进水稻根系的固肥作用,说明垄作可以调节土壤中营养元素的转化过程,使其形态向有利于作物吸收的方向进行。今后将研究垄作栽培水稻与肥料的合理运筹配合,以进一步提高水稻产量。

[1] 梁开明,章家恩,杨 滔,等. 水稻与慈姑间作栽培对水稻病虫害和产量的影响[J]. 中国生态农业学报,2014,22(7): 757-765.

[2] 黄进宝,范晓晖,张绍林,等. 太湖地区黄泥土壤水稻氮素利用与经济生态适宜施氮量[J].生态学报,2007,27(2): 589-595.

[3] Guo JH,Liu XJ,Zhang Y,et al.Significant acidification in major Chinese croplands[J].Science,2010,327:1008-1010.

[4] Hamlett JM,Baker JL,Horton R. Water and anion movement under ridge tillage: a field study[J]. Trans ASAE,1990,33: 1859-1866.

[5] 冯 波,孔令安,张 宾,等. 施氮量对垄作小麦氮肥利用率和土壤硝态氮含量的影响[J]. 作物学报,2012,38(6): 1107-1114.

[6] 邓 丹,吴可为,邓 泓,等.根区通氧状况对水稻幼苗生长及吸收镉的影响[J].生态学报,2009,29(5): 2520-2526.

[7] 刘刚才. 川中丘陵区垄作土壤抗旱机理的研究[J]. 土壤通报,1997,28(6): 248-250,253.

[8] 黄 璜,郑华斌,傅志强,等.水稻梯式栽培方法[P].中国专利:CNl01904285A,2010-12-08.

[9] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京:中国农业出版社,2000.257-270.

[10] 沈昌蒲,尹嘉峰. 国内外研究垄作区的情况[J]. 水土保持科技情报,1995(2):62-66.

[11]章秀福,王丹英,屈衍艳,等. 垄畦栽培水稻的植株形态与生理特性研究[J]. 作物学报,2005,31(6): 742-748.

[12]朱宏宇,高 波,张苏萍,等. 不同移栽方式对水稻产量及效益的影响[J]. 安徽农业科学,2007,35(29): 9188-9190.

[13]王长清,刘子焱,田继刚,等. 冷浸烂泥田水稻垄作覆膜栽培试验示范[J]. 湖北农业科学,1998 (4):31-34.

[14]郑华斌,姚 林,刘建霞,等. 种植方式对水稻产量及根系性状的影响[J]. 作物学报,2014,40(4): 667-677.

[15]扈 婷,陆 准,姚 林,等. 垄厢栽培对水稻结实期剑叶生理性状和产量的影响[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2013,39(1): 1-6.

[16]王伟妮,鲁剑巍,何予卿,等. 氮、磷、钾肥对水稻产量、品质及养分吸收利用的影响[J].中国水稻科学,2011,25(6):645-653.

[17]Huang XX,Gao M,Wei CF,et al. Tillage effect on organic carbon in a purple paddy soil[J]. Pedosphere,2006,16(5):660-667.

[18]袁俊吉,彭思利,蒋先军,等. 稻田垄作免耕对土壤团聚体和有机质的影响[J]. 农业工程学报,2010,12(26):153-160.

[19]曹良元,张 磊,蒋先军,等. 长期垄作免耕对不同大小土壤团聚体中几种氮素形态分布的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2009,15(4) : 824-830.

[20]Bargar B,Swan JB,Jsynes D,et al. Soil water recharge under uncropped ridges and furrows[J]. Soil Sci Soc Am J,1999,63:1290-1299.

[21]Jaynes DB,Swan JB. Solute movement in uncropped ridge-tilled soil under natural rainfall[J]. Soil Sci Soc Am J,1999,63:264-269.

[22]王昌全,魏成明,李廷强,等.不同免耕方式对作物产量和土壤理化性质的影响[J]. 四川农业大学学报,2001,19(1): 152-154.

Effects of Ridge and Terraced Rice Farming on Nutrient Uptake and Utilization in Rice and Soil Nutrient Contents

SHE Wei,HUANG Huang,ZHENG Hua-bing,YAO Lin,CUI Guo-xian

(College of Agronomy,Hunan Agriculture University,Changsha,Hunan 410128,China)

A field experiment was conducted in Changsha city of Hunan province to investigate the effects of ridge and terraced rice farming (RT) on nutrient uptake and nutrient use efficiency of rice and soil nutrient contents.The results showed that,yield of Yliangyou No.1 in the RT was increased significantly,the yield of stem,leaf,grain yield and grain weight was 7.15%,6.88%,4.89% and 4.86% higher than that of conventional rice farming (CK),respectively. The total uptake of N,P,or K in plants was significantly increased 7.39%,12.84% and 5.58% than that of CK,respectively,whereas economic coefficients and harvest index did not show the significantly difference. Compared with CK,the total soil N,P and K contents,soil alkali-hydrolyzable nitrogen,available P and available K of RT was significantly increased. The results suggest that N,P,or K uptake and nutrient use efficiency in rice could be increased under ridge and terranced cultivation,especially at the full panicle stage.

rice;ridge and terraced rice farming;nutrient uptake;soil nutrient

2015-01-27

佘 玮(1982-),女,湖南慈利人,博士,讲师,研究方向为作物抗逆栽培与耕作,Email:clregina @163.com。

湖南省科技计划项目(2013RS4036);“十二·五”农业公益性行业项目(201203081)。

S511.048

A

1001-5280(2015)04-0357-05

10.3969/j.issn.1001-5280.2015.04.06