从海关统计工具到隐性贸易壁垒

2015-03-17熊锋

熊锋

摘 要:伴随着我国外向型经济的不断深化,我国正积极探讨和实践与主要贸易伙伴建设区域性自由贸易区,在此背景下,进一步深化对优惠原产地规则的认识非常必要和重要。事实上,优惠原产地规则存在双向运行机制:一方面,它通过“贸易创造效应”保障了成员国福利的提升并激发了区域经济活力,即所谓“促进机制”;另一方面,它又可以由单一的海关统计贸易工具,慢慢变成一种隐秘的非关税贸易壁垒,就是“抑制机制”。在对优惠原产地规则双向运行机制的内部机理进行分析的基础上,结合我国优惠原产地规则的具体实践,最后给出了相关的政策建议。

关键词:双向运行机制;促进机制;抑制机制;优惠原产地规则

随着全球一体化及区域经济一体化的慢慢扩大,优惠原产地规则的重要意义与日俱增。整体而言,优惠原产地规则的福利效应不断呈现出两级分化:一方面,优惠原产地规则通过“贸易创造效应”保证了自贸区内成员国整体方面福利的提高,非成员国必须通过在区内投资的途径才能进入,这会渐渐刺激自贸区区内的经济活跃度,即所谓“促进机制”;另一方面,单纯用放弃自贸区外效率更高的生产和投资而达到适用优惠原产地规则的目的,会扭曲资源的使用效率;优惠原产地规则的不断呈现的技术性和复杂性,也会使得优惠原产地规则从海关统计工具变为隐秘的非关税贸易壁垒,即“抑制机制”。优惠原产地规则的双面影响机制,与全球范围内保护贸易与自由贸易“你进我退”的互相争夺相照应,是贸易政策方面的最新发展。

一、关于优惠原产地规则的促进机制原理

(一)避免贸易偏转

没有优惠原产地规则时,自贸区外非成员国会选择将产品首先出口到低关税的区内成员国,然后再免税转口到关税较高的区内成员国。如果可以忽略运输成本,自贸区外产品一般由关税比较低的自贸区成员国进入自贸区,再从向贸易区内别的国家销售来避免关税,这就是贸易偏转效应。优惠原产地规则的适用,保障了区内成员国的利益,是有效防止“搭便车”(free rider)式贸易欺骗行为的关键途径。

(二)引导投资方向

通过政府对其的灵活应用,指导并推进对特定产业的投资,进一步引进先进技术并引进外资,是优惠原产地规则促进机制的重要积极意义。另外,特定产品的区内增值含量要求有利于保护特定产业自身,且能对上下游产业带来积极投资效应。因此,优惠原产地规则的适用对于一国战略性新兴产业而言具有重要意义。

(三)实现利益互补

政府通过实施优惠原产地规则实施干预,其尺度不仅可以精确到某个产业的某种产品,还可以精确到该产品的半产品甚至某个具体的零部件。因此,政府通过施加对加工工序、当地含量等标准的限制,可以调动区外企业被动调整其生产经营决策,从而提高区内企业在国际分工中的地位并获得更多的贸易利益。

(四)满足政治需求

优惠原产地规则还可以体现一国的政治外交政策,对促进经济合作和地区稳定有重要意义。与保护幼稚产业、吸收先进技术、吸引外商投资等经济功能不一样的是,在军事、政治、外交等特殊敏感性非经济领域,优惠原产地规则仍有宽广的发挥空间,且其在这几方面的影响往往会超过常规的经济功能。

二、优惠原產地规则的抑制机制原理

(一)成本扭曲效应

引入优惠原产地规则使产品价格发生扭曲,形成了对国内进口竞争产业及出口中间投入品的产业过度保护。厂商为满足优惠原产地规则的要求而享受相关优惠待遇,经常把生产和组装工序从区外转移到了区内。有的时候这种转移放弃了低成本区外生产,违背了比较优势原则,降低了在全球范围的资源配置效率。

(二)隐性壁垒效应

严格的优惠原产地规则会对适用优惠关税形成阻碍,从而起到贸易壁垒(trade barrier)的作用。例如,澳大利亚生产力委员会(PC)给出的优惠原产地规则限制指数为一个0-1之间的具体数值,数值越接近于1,表明优惠原产地规则的限制作用越大,数值越接近于0,表明优惠原产地规则的限制作用越小,企业可以从限制指数的大小及变化趋势判断出利用优惠原产地规则的难易程度。

(三)寻租活动效应

如果适用优惠原产地规则的行政程序要求比较繁琐,那就一定会提高企业的时间成本和交易成本,这时候企业也许不会遵守优惠原产地规则的规定,进而出现很多的外部求租活动,这往往会造成腐败和社会不公。出口商要么放弃对优惠关税的适用,实际上得到的关税优惠会远远低于优惠贸易安排中答应的标准;要么通过寻租向外部通过非正常渠道获取资源,这又会破坏正常的政治经济秩序,并导致非生产性浪费。

(四)过度保护效应

受国内利益集团及其他政治因素的影响,在自由贸易协定签订后,从前受到政府高度保护的行业,政府仍将使用设定严格的优惠原产地规则对其进行保护,以致国际生产分割条件下的生产环节扭曲,令部分生产环节的发展出现不平衡,进而阻碍了整体的发展创新。

三、我国实践中的具体问题

(一)面条碗效应

自2008年金融危机爆发之后,我国为了主动适应并参与国际分工的变化、应对来自国际的竞争压力并争夺全球化的话语权,我国正以若干对外自贸区的不断突破为推手,形成全面的开放新格局。除此之外,我国还与澳大利亚、韩国结束了自贸区实质性谈判,亚太自贸区的建设也开始提高速度。值得我们注意的是,不同的自贸协定可能包含不同的优惠原产地规则,这些不同的优惠原产地规则又互相交叉,互相影响——即所谓的“意大利面条碗效应”,这为优惠原产地规则的协调及适用带来了极大的困难。

(二)退证查询率偏高

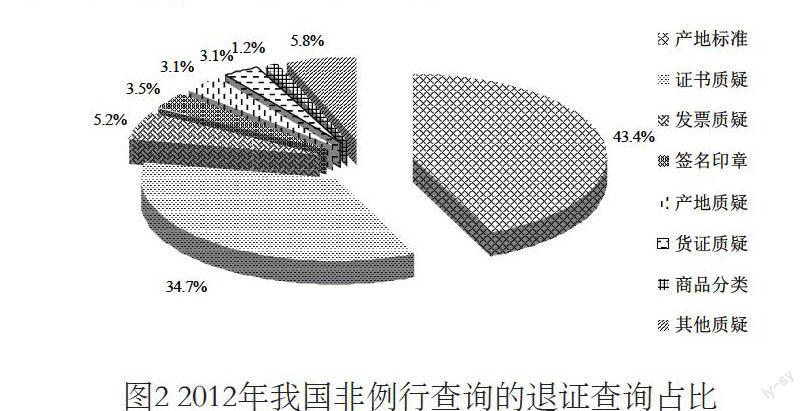

退证查询的原因可能是例行查询,如对产品HS编码的归类是否正确、核对手签笔记和证书真伪,也有可能是无正当、合理理由的故意刁难,通过延长通关时间、推迟甚至取消关税优惠的方式设置贸易障碍。2012年,我国优惠原产地规则退证查询中查询原因为例行查询的为396份,占全部退证查询的43.3%,其他非例行查询原因的退证查询为518份,占全部退证查询的56.7%。另外,我国的出口产品受到的退证查询最近这些年来还出现了出退证数量的急剧增加、调查要求日益严苛、查询理由不合情理的新特点,对货物的正常清关与优惠关税税率的应用带来了很大的难度。

图2 2012年我国非例行查询的退证查询占比

(三)利用率偏低

据统计,北美自由贸易协定的利用率在80%左右,欧盟科托努协定的利用率在90%左右,韩国企业在对东盟出口时优惠原产地规则的利用率为38%左右,而我国2012年出口东盟的法检货物原产地规则的利用率不足于20%,这一利用率比同期我国普惠制原产地规则的利用率还低了36.6%。在复杂的原产地成份的计算上发生错误而不去申领可能是造成低利用率的原因;有的优惠原产地规则则要求企业进行自我認证,企业出于成本限制等方面原因不去申领;还有部分的企业对优惠原产地规则的认知还存在很大不足,因为优惠原产地规则的税收优惠是进口商进口报关时直接享受的,国内出口企业因未能直接受惠而兴趣不高。

四、相关的政策建议

第一,我国目前尚存在许多的优惠性待遇和待遇宽松的原产地标准,这让很多产能过剩的粗加工产品可以轻松的获得我国的原产地资格。大量的“中国制造”产品,造成了虚假的贸易逆差,这也成为贸易摩擦加剧、国际关系紧张的主要原因。考虑到我国出口构成以加工贸易为主,可以针对加工贸易原材料采购的提高、加工工序的要求,刺激外资企业增加产品加工工序,延长生产链,确保国内产业更多地获得我国经济发展的收益。

第二,在我国优惠政策的引导下,大量外资涌入并且建立了很多高新技术企业。但目前的最大困难是,已经建立的高新技术企业在产业实力上存在很大程度的假象,真正高科技技术成分较低且仅承担国际分工的简单低端加工,出口产品增值幅度比较低。在欧盟与日本的集成电路反倾销案中,欧盟通过制定集成电路的特殊原产地规则,迫使日本将集成电路的高新技术在欧盟境内进行本地扩散。因此,我国今后可在外资进入高科技企业后诱导其在国内进行本土化扩散,从而实现吸引投资与获取关键技术的双重目的。

第三,根据不同时期、不同产品的发展要求,要及时变动优惠原产地规则的标准和相关规定。在产业的初创前期,要用比较宽松的优惠原产地标准来引导外资流进。待产业有了一定的发展进步之后,再慢慢提高优惠原产地标准,让产业由数量扩张型向质量提升型方向发展。待产业取得优势地位时,可以考虑继续上调优惠原产地标准,避免产能无节制增长所带来的摩擦冲突加剧。若产业已沦为“夕阳产业”但出于解决就业等原因还需对其进行扶持时,可考虑下调优惠原产地标准,吸引外资的进入以延续该产业的生命周期。

第四,应放眼于优先推进涵盖面更广,更高层次的自贸区建设,消除面条碗效应带给出口的不良影响。伴随着我国自贸区的不断增加,出口企业将面临同一商品适用不同的关税优惠及不同的降税轨迹,在信息不对称的影响下,企业极有可能放弃适用优惠原产地规则。因此,以后我们应该把推进更广阔的覆盖面作为自贸区建设工作的重点,之后增加的双边自贸区也要注意与即将建成的或者已经建成的自贸区在优惠原产地规则具体施行上保持一致。

参考文献:

[1]成新轩,王英.自由贸易区与多边贸易体制的冲突和协调——基于优惠原产地规则的经验分析[J].世界经济与政治,2009(7).

[2]王玉主.沈铭辉.中国-东盟FTA的实施效果研究[J].国际经济合作,2010(9).

[3]Anson,etal.Rules of Origin in North-South Preferential Trading Arrangements with an Application to NAFTA[J].Review of International Economics,200513(3).