汉英翻译递归性与翻译经验和翻译单位关系的实证研究

2015-03-16曲阜师范大学王福祥徐庆利

曲阜师范大学 王福祥 徐庆利

汉英翻译递归性与翻译经验和翻译单位关系的实证研究

曲阜师范大学 王福祥 徐庆利

本文以母语为汉语、外语为英语的准职业译者和翻译初学者为研究对象,以击键记录法为主要研究工具,在对翻译在线修改情况、翻译各阶段耗时和翻译单位层次和数量等翻译过程数据进行量化分析的基础上尝试探讨汉英翻译递归性与翻译经验和翻译单位关系的问题。研究发现:1)翻译递归性与翻译经验间存在显著的正相关关系,同时,回归分析表明翻译酝酿时间的变化能很好地预测翻译递归性的发展变化;2)翻译递归性与翻译单位的层次及数量间不存在相关关系,但是翻译单位的选择与翻译经验相关,翻译初学者更多选用词和小句单位,准职业译者更多选用词以下单位和句子单位。

翻译递归性;翻译单位;翻译经验;击键记录法

一、引言

翻译过程是译者复杂的认知心理过程,译者“生产”译文的过程并非直线式发展而是波浪式前进的,表现出明显的递归性(recursiveness)。“递归”(recursion)既是自然语言的根本特征 (Hauseretal.2002),也是人类认知的根本特征(Corballis 2007)。翻译是基于原作的二次写作,也是译者的认知思维过程,译文的“写作”过程同样具有递归特征。翻译递归性指翻译过程中计划酝酿、产出文本和检查修改3个次级过程的层层嵌套、循环往复的现象(Buchweitz & Alves 2006;Ferreiraetal.2014)。认知翻译学者将其引入译文产出过程研究,考察译者对刚产出译文的在线修改(on-line revision)现象(Buchweitz & Alves 2006),以探讨译者解决翻译困难时的认知适应行为(adaptive behavior)。传统翻译研究认为,修改发生在表达即译文输出完毕之后,因为翻译过程被视为一个由理解、表达、修改3个阶段构成的线性发展过程。而认知翻译研究认为,修改既包括译文草稿完成之后的修改(post-writing revision)也包括译文输出过程中的在线修改(online revision)。在线修改很大程度上体现了翻译递归性。

巴西著名认知翻译研究学者Buchweitz & Alves(2006)最早探讨了翻译递归性问题。他们以击键记录法为主要研究工具,以母语为葡萄牙语、外语为英语的准职业译者和翻译学生为受试,在翻译递归性的研究方面做出了开创性的贡献,研究发现翻译递归性与翻译经验关系密切。但是该研究的样本类型较少(翻译学习者和职业译者),涉及语言对单一(葡—英),所得研究结论需要更多类型的样本及更多语言对的翻译过程数据进行验证。为此,本文拟以母语为汉语、外语为英语的准职业译者和翻译初学者为研究对象,以基于Translog程序的击键记录法为主要研究工具,在对修改情况、翻译各阶段耗时和翻译单位等数据进行量化分析的基础上尝试探讨汉英翻译的递归性问题。如果能厘定翻译递归性与翻译经验间和翻译单位间的关系,一定程度上我们就能量化分析不同翻译经验水平的译者的翻译认知过程特点及规律,这对于揭示翻译过程的复杂性、推动翻译教学具有一定的启示意义。

二、研究背景

(一)Translog击键记录程序与译文输入过程

击键记录法用于写作过程研究已有很长的历史(参见Van Waes & Leijten 2006)。为研究翻译过程,丹麦哥本哈根商务大学的Jakobsen和Schou两位学者于1998年发明了Translog击键记录程序(Jakobsen & Schou 1999)。该程序分为两个工作界面:TranslogSupervisor和TranslogUser。在TranslogUser工作界面下,程序自动记录点击开始按钮和结束按钮间整个翻译过程中译者的所有击键活动(key strokes),包括删除、增加、剪切、复制、光标移动、鼠标游走等,并能显示按键活动的具体时间参数。TranslogUser所记录的译文输入过程数据在TranslogSupervisor界面下可进行放电影般重新播放和线性表示(linear representation)两种显示方式。TranslogSupervisor的重播功能可以再现任一时段的文字输入过程,重播中可以暂停、返回,也可以跳跃至指定时点,并且根据需要可以选择速度百分比来提高或降低重播速度。其线性表示功能可提供译文输入过程的线性表示, 通过一系列符号来描述译文输入过程的各种具体活动以及各活动之间的停顿,并可以根据研究需要改变线性表示中的停顿时长标准(见下面详述)。除此之外,TranslogSupervisor还能对翻译任务过程数据进行分析和统计,可提供总击键次数、译文生成击键、删除击键、鼠标点击和光标游走次数及翻译任务总耗时等方面的数据。总之,Translog击键记录数据有利于揭示译者的翻译过程特点及译者的认知规律。

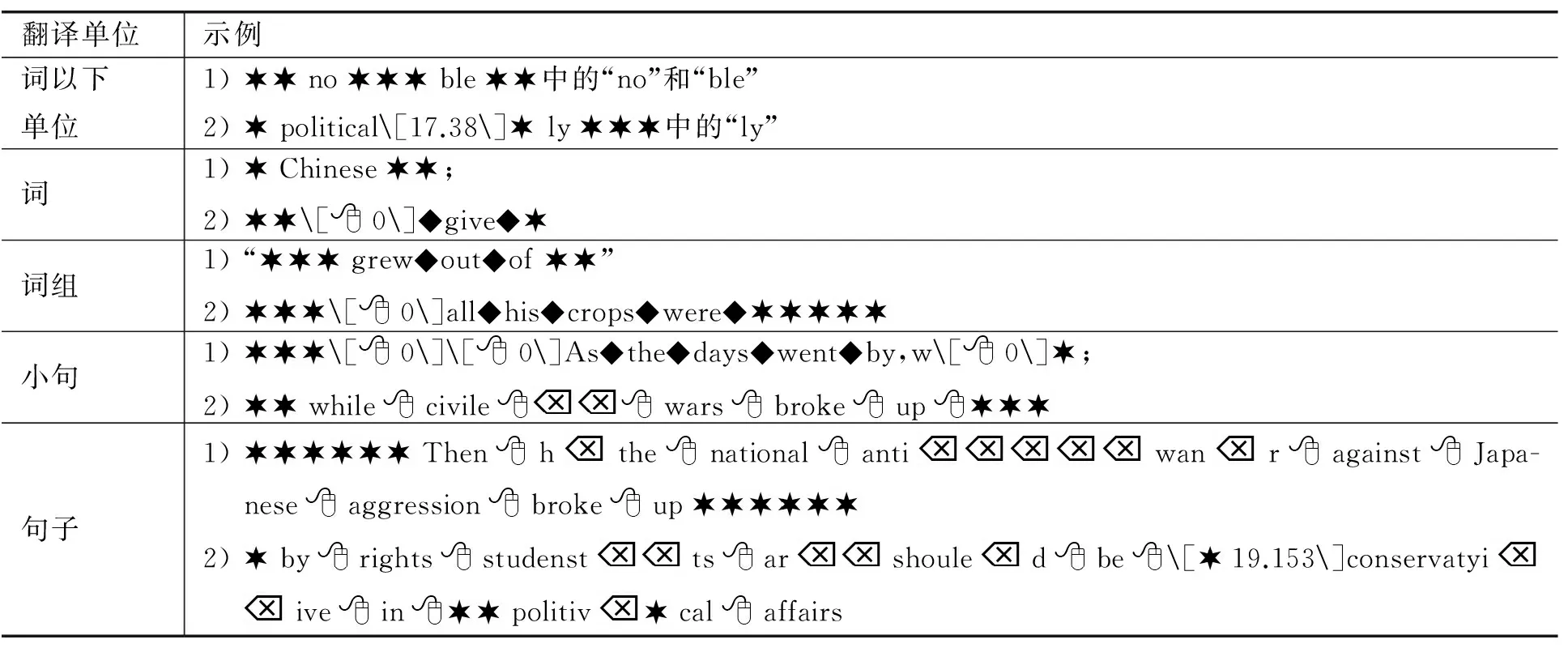

如上所述,Translog程序的主要功能之一是能够生成译文输入过程的线性表示(linear representation)。例如,下面是某一汉语句子英译过程的线性表示:

这一线性表示是在一系列符号的辅助下呈现的,每种符号代表不同的意义,具体情况见表1。

表1 Translog翻译过程数据中的符号及其意义

(二)基于Translog击键记录数据的翻译递归性

根据Jakobsen (2002),基于Translog程序数据的翻译过程可分为3个阶段:译者从点击开始按钮到真正敲击键盘在TranslogUser工作界面下的译文输入对话框里输入第一个字符时段为翻译过程的第一阶段,称为阅读/酝酿阶段(reading/orientation);从输入第一个字符到完成译文草稿的时段称为草拟译稿或译写阶段(drafting/writing);从译文草稿最后一个字符输入完毕至译者点击结束按钮的时段称为修改阶段(post-writing revision)。为讨论方便,本研究把3个阶段分别称为酝酿、译写和译后修改阶段。本研究中的修改既包括译后修改,也包括译写过程中的在线修改。译者加工已经产出的译文并敲击键盘对译文进行修改的情况即反映了翻译递归性。Buchweitz & Alves (2006)曾把译文产生过程形象地比作纺纱机工作的过程。锭子在纺纱机上来回穿梭,几番反复后乱糟糟的羊毛就被纺成了精细的毛线。译文的产出过程也并非直线式发展,而是波浪式前进的。很多情况下,译者不得不停下来,三番五次、循环往复地回溯至译文的不同部分或重新评估或做出修改。不管是在译写还是修改阶段,译者敲击回删键、移动鼠标及光标均可以看作译者回顾或修改译文的标志。因此,翻译递归性数值可以用回删键、鼠标移动及光标游走次数之和除以总活动次数后乘以100来表示(Jakobsen 2003)。其中,总活动次数指回删键、鼠标移动、光标游走和译文产出击键次数之和。从这个意义上来说,递归性表示每一百次击键和鼠标活动次数中,译者有多少次回顾或者修改已完成的译文。

(三)翻译单位与Translog击键记录数据

翻译任务开始后,译者首先须考虑如何将原文分割(segment)为不同的语段以便产出译文,也就是选择翻译单位的问题。传统翻译研究多从译文与原文间的对等入手确定翻译单位(Alves & Vale 2009),认为翻译单位是能够实现原文与译文对等的最合适的原文语段,包括从音素、音节到语篇间的任何语言单位或必须作为一个整体进行翻译的最小原文片段(Vinay & Darbelnet 1958/1995: 21; Newmark 1988: 54; Bennett 1994: 13; 巴尔胡达罗夫 1985: 145; 王德春 1987; 方梦之 1991; 罗选民 1992; 吕俊 1992; 司显柱 1999)。与之不同的是,认知翻译研究者认为翻译单位是翻译过程中译者注意聚焦的原文片段,即译者的“无标记加工活动”(unmarked processing)因注意力转移至与翻译任务相关的问题而中断的那部分语段(Lörscher 1993; Jääskeläinen 1993; Alves & Vale 2009)。这一语段的大小及形式不是固定不变的,而是根据译者的认知能力和翻译经验而不断变化的(Alvesetal.2010; Malmkjr 2006)。

翻译单位在Translog击键记录的译文产出过程中表现为两个停顿之间的能够映射(map)到某一原文片段的译文产出片段(Alvesetal.2010)。因此,确定翻译单位首先要确定暂停的时长。认知翻译研究学者认为,暂停时长不能设定得过长或过短。过短的暂停可能会把译者的自动加工(automatic processing)、修改拼写错误或其他译文在线生成情况视为翻译单位;过长的暂停则无法清晰地展现译者的思维过程。因此,在大量研究的基础上,学者们通常采用5秒钟的暂停时长标准。虽然这一时长标准会忽略一些更短的翻译单位,但更有助于保证所分析的暂停不是翻译过程数据中的“噪音”(参见Alves & Vale 2009, 2011; Buchweitz & Alves 2006; Englund-Dimitrova 2005; Jakobsen 2003; PACTE Group 2005)。

以时长5秒的停顿为基准,出于数据采集及统计方便的考虑,借鉴同类实证研究的操作模式,本研究中Translog程序记录的译文输入过程数据可划分为5种不同层次的翻译单位:词以下、词、词组、小句、句子。其中词以下单位指单个字母、字母组合或语素。具体分类情况见下页表2。

三、研究方法

(一)研究问题

Buchweitz & Alves (2006)主要探讨葡-英翻译递归性问题,发现职业译者的翻译递归性明显比翻译学生高,翻译递归性与翻译经验关系密切,而且翻译递归性增高,翻译单位就会增加。这一发现在汉英翻译中能否成立?他们虽指出翻译递归性与翻译单位间存在正相关关系,但未对翻译递归性与翻译单位的层次和数量间的关系进行深入的量化分析。翻译递归性与翻译单位间的正相关关系在汉英翻译过程中是否存在,翻译递归性与翻译单位的层次和数量间存在何种关系需要实证研究予以解答。鉴于此,本研究的研究问题为:1)汉英翻译过程中翻译递归性是否与翻译经验相关?2)翻译递归性与翻译单位的层次和数量间是否存在相关关系?

(二)受试与测试材料

早期翻译过程研究多为单组前实验设计,受试类型单一,比如仅使用外语学习者、翻译学生或职业译者等。近年来,随着研究的深入,学者们更热衷比较不同翻译经验、不同语言水平译者的翻译过程,以期发现不同类型译者翻译认知过程的异同。本研究中的受试为山东省某大学英语本科专业四年级学生和翻译硕士(MTI)二年级学生。其中,英语专业本科四年级学生刚刚完成了一个学期的翻译课程学习,有一定的翻译实践,属于翻译初学者;二年级翻译硕士生已经完成了一学年的翻译课程学习及半年的校外翻译实习,具备了10万字的翻译经验,属于准职业译者(参见Jääskeläinen 1996; Jakobsen 2003; Englund-Dimitrova 2005:31; 郑冰寒、谭慧敏 2007)。 通过随机抽样,从英语专业四年级学生和翻译硕士二年级学生中分别选出受试6名,共12人参加了测试。英语专业四年级学生为A组,6名受试中包括男生2名,平均年龄22.3±1.08岁;翻译硕士二年级学生为B组,6名受试中包括男生1名,平均年龄23.8±1.24岁。所有受试均表示非常乐意参加实验,期待实验结果及有关分析能够帮助他们认识自己的翻译过程特点,以扬长避短,提高翻译水平。他们均已通过国家计算机二级水平测试,能熟练操作键盘进行英汉语输入,裸眼视力或矫正视力均在1.0以上,无色盲、色弱等眼疾患者。

表2 翻译单位及其示例

实验测试材料节选自北京大学的历史简介,共350个汉字。

(三)实验程序

实验在某大学翻译研究实验室进行,实验室配有台式计算机,主频2.16Hz,2G内存,512M显卡,安装有Windows XP操作系统及以Translog2006程序为基础的击键记录软件。实验前,研究者向受试演示如何在Windows操作系统下使用Translog程序,在确保受试完全了解并掌握Translog程序的运作过程后开始实验。之后,研究者离开实验室,以减少对受试的干扰。受试在TranslogUser界面下独立完成翻译任务,输入个人名字并确认后,开始翻译任务,系统显示原文并开始计时。允许受试使用自备纸质或袖珍电子词典。整个译文输入过程会被自动记录,翻译任务完成后,系统提示受试保存所记录的翻译过程数据(.xml文件),以备TranslogSupervisor重播或分析。实验无严格时间限制,但是建议受试勿过多耗费时间,尽量在1个小时左右完成。

四、结果与分析

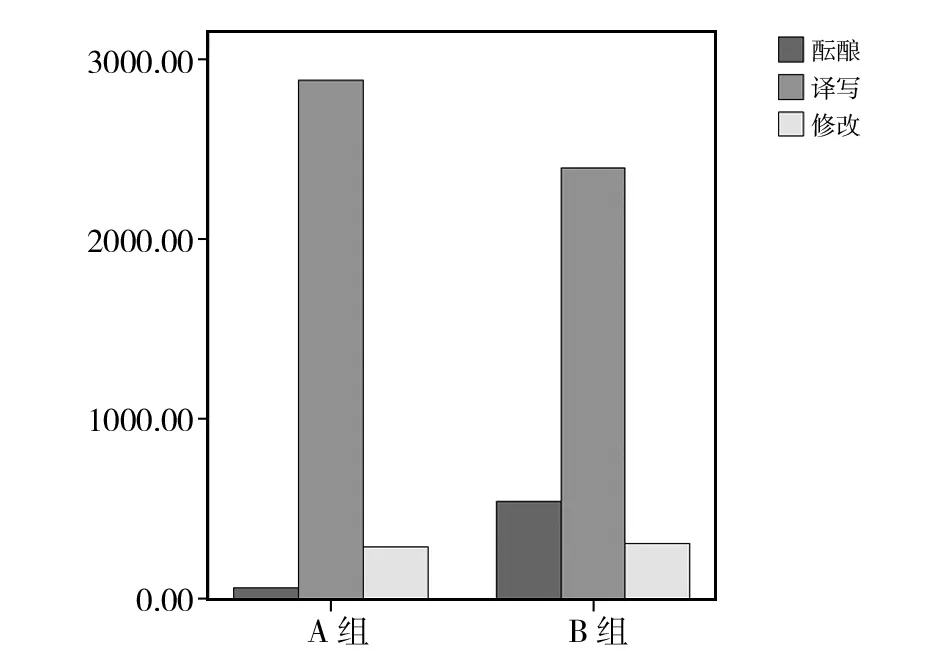

(一)翻译过程各阶段时间维度分析

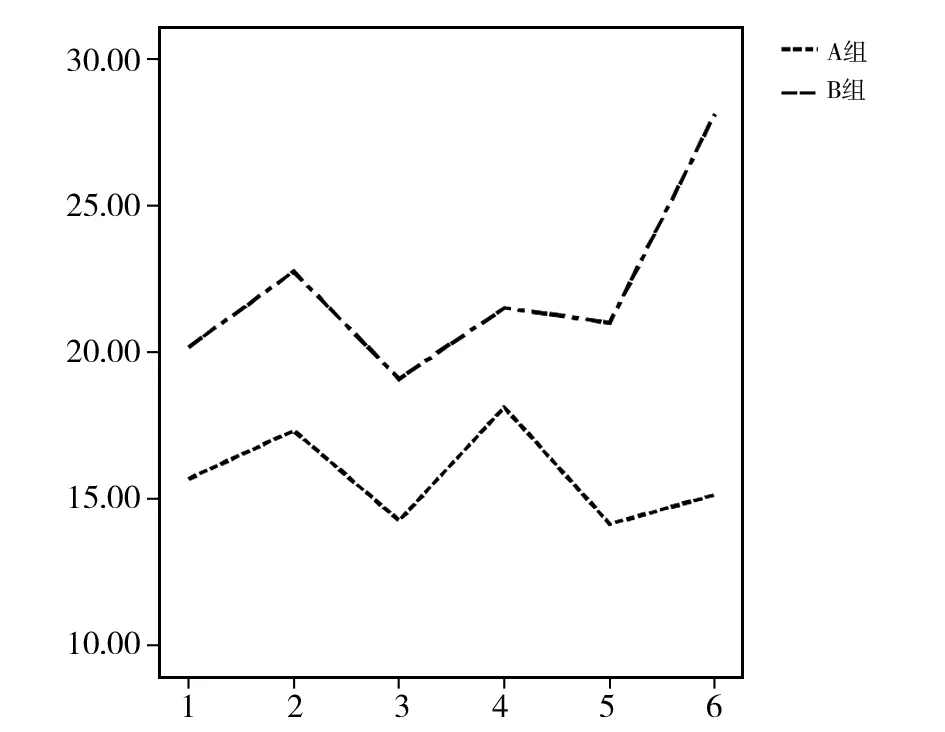

Translog程序记录的过程数据能提供翻译任务总耗时以及酝酿、译写和修改3个阶段的时间。翻译任务总耗时由Translog程序自动提供,而酝酿、译写和修改3个阶段的时长需以翻译过程数据为基础由人工计算确定。统计结果显示,A、B两组受试在翻译总耗时均值方面差异不显著,A组受试平均耗时3239秒,略低于B组的3255秒。下页图1显示,两组受试在酝酿和译写耗时方面差异显著,在修改耗时方面仅稍有差异。A组受试酝酿平均耗时63秒,远远低于B组受试的546秒,译写平均耗时2885秒,大大超过了B组受试的2396秒,修改平均耗时290秒,稍低于B组的313秒。

单位:秒

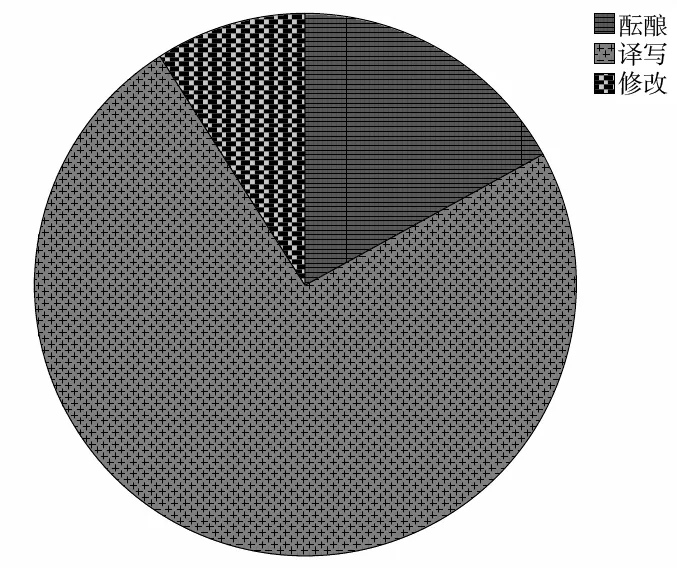

图2 A组翻译过程各阶段耗时均值百分比饼图

图3 B组翻译过程各阶段耗时均值百分比饼图

A、B两组受试在酝酿时间方面的巨大差异与B6的酝酿耗时过长有关,其耗时达到了2709秒。如把B6酝酿耗时除外,其他5位受试酝酿耗时均值也达到了113秒,远超A组的63秒。图2、图3则显示了两组受试翻译各阶段耗时所占比重的异同。A组受试酝酿阶段耗时均值比重为2%,而B组则达到了17%;A组受试将89%的时间用于译写,而B组译写耗时仅占74%。但是两组受试在修改方面耗时比重相同,均为9%。

(二)翻译递归性

译者对刚刚完成译文的满意度大体上可从其对译文的修改方面反映出来,具体程度可由翻译递归性数据来表示。

如上文所述,翻译递归性的数值可以用回删键、鼠标移动及光标游走次数之和除以总活动次数后乘以100来表示。Translog程序可以自动分析并统计击键和鼠标活动总次数、回删键次数、光标游走次数和鼠标活动次数。如图4所示,在回删键、鼠标活动和光标游走次数均值方面,B组均明显超过A组;在翻译递归性数值均值方面,两组受试表现差异显著,A组为15.79,B组为22.13,B组超出A组6.34。而下页图5 更清楚地显示了A、B两组受试组内及组间翻译递归性差异。A组中A5的数值最低,为14.15,A4的数值最高,为18.13;B组翻译递归性数值均高于A组,数值最低的B3也高于A组中数值最高的A4。除B3外,其他5位受试的数值均超过了20,而B6的数值竟达到了28.15。

由以上数据分析可以得出,译文产出过程中,准职业译者比翻译初学者更多地回删产出译文,更频繁地移动光标及使用鼠标,其翻译递归性更加显著。

单位:个

图5 A、B两组翻译递归反复性对比线图

(三)翻译单位数据统计

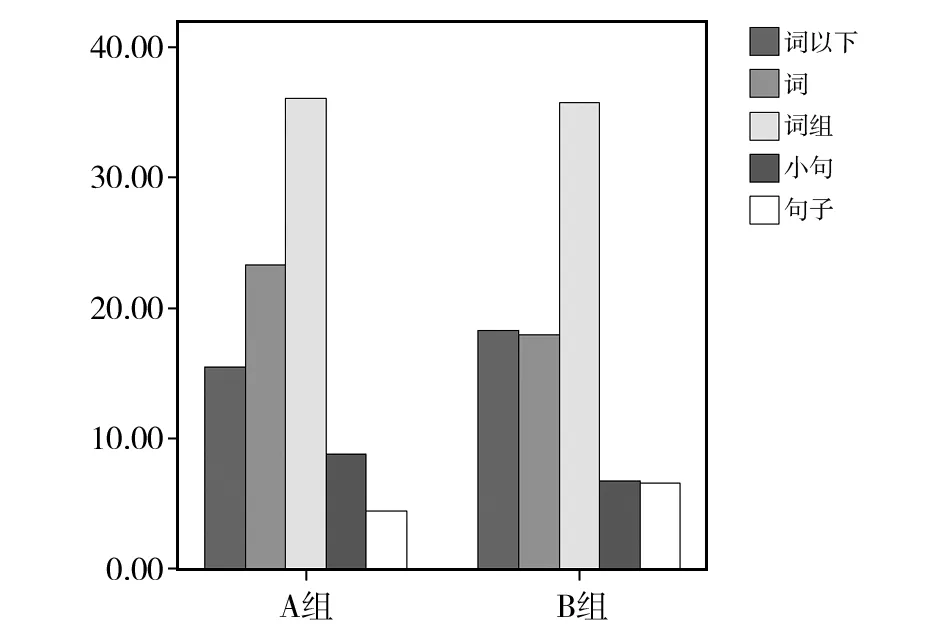

受试使用翻译单位层次及数量统计情况见下页图6,可以看出A组与B组在词以下、词、小句及句子使用方面差异显著,而在词组使用方面差异不明显。词以下单位方面,A组少于B组,A组平均使用15.5个,B组平均使用18.33个;词方面,A组明显多于B组,A组平均使用23.33个,而B组平均使用18个;词组方面,两组差异不明显,两组均值分别为36.16和35.83个;小句方面,A组多于B组,A组平均使用8.83个,B组平均使用6.83个;句子方面,A组少于B组,A组平均使用4.5个,而B组平均使用6.66个。

五、综合讨论

本研究对翻译初学者和准职业译者的译文输入过程数据进行了统计,对二者的翻译递归性进行了对比,并探讨了翻译递归性与翻译各阶段耗时和翻译单位间的关系。

本研究有如下3个主要发现:

单位:个

(一)翻译递归性与翻译经验

准职业译者的翻译递归性相对较高,而翻译初学者翻译递归性相对较低。统计数字表明,准职业译者在回删、鼠标移动、光标游走次数方面均显著超过翻译初学者,其中光标游走次数更是翻译初学者的两倍还多。这表明准职业译者在译文之网上“左冲右突”、“循环往复”地编织和修补次数更多。他们倾向于更频繁地“回顾”业已产出的译文,或者删除,或者活动鼠标,或者游走光标。删除分为部分删除和完全删除,表明译者对刚刚完成的译文片段感到部分满意或者彻底否定;活动鼠标或游走光标表明译者能及时转换注意力,面对原文理解与译文表达双重挑战能更宏观地操控翻译过程,表现出了较高的灵活性,在“瞻前”的同时能够“顾后”。相比之下,翻译初学者“瞻前顾后”、“左冲右突”的频次较少,其译文产出过程更线性,更“平直”。

(二)翻译递归性与翻译各阶段耗时

翻译初学者和准职业译者在翻译总耗时方面差异甚微,在翻译各阶段耗时方面差异显著。翻译任务总耗时数据说明,准职业译者并未因翻译实战经验增长及翻译经验的提升提高翻译速度,反而速度稍慢。这与Krings (2001)和Jakobsen (2003)的研究发现基本一致。他们对职业译者和非职业译者进行了对比研究后发现,职业译者与非职业译者相比,翻译速度不一定快,翻译耗时不一定短。翻译各阶段耗时方面,与准职业译者相比,翻译初学者酝酿耗时明显短,译写耗时明显长,修改耗时则稍短。酝酿耗时短,说明翻译初学者较少以语篇为参照单位,往往在拿到原文之后,立即着手翻译第一句 (郑冰寒、谭慧敏 2007)或者可能在快速浏览原文,甚至未浏览完原文就立即着手翻译第一句,表现出了明显的行动即时性;相比之下,准职业译者酝酿耗时超出翻译初学者80%,译前准备较为充分,表现出了明显的行动慎重性,因为他们翻译的第一步往往是阅读、理解全文,这是把握语篇含义的第一步,开始翻译时还会重新通读整个段落。译写阶段翻译初学者耗时较多,超出准职业译者20.4%,这可能与翻译任务的困难度有关。翻译困难度是译者因素,而不是任务因素,因译者的不同而不同。同样的翻译任务,翻译初学者可能感觉更难以操控,翻译问题更多,翻译思路不断被打断,不得不中止正常的翻译思维努力搜寻合适的翻译策略,从而导致译写耗时长。修改阶段,准职业译者耗时相对较长,超出翻译初学者7%,这与Buchweitz & Alves (2006)的研究结果基本一致。这说明,经过职业化的培训及实习,准职业译者更加注重译文修改与校核,翻译态度更加认真,对待翻译工作更加谨慎,责任心更强,在追求翻译数量的同时更加注重翻译质量。仔细观察翻译各阶段耗时数据和翻译递归性数据,可以发现酝酿阶段耗时与翻译递归性之间存在显著的相关关系。利用SPSS 17.0进行分析,发现二者在0.01 (双侧)水平上显著相关 (相关系数达到了0.743),并且翻译递归性和酝酿时间简单散点图也证明二者确实存在显著直线回归趋势,限于篇幅,不再列出。在此基础上进行的回归分析(如表3所示)表明译者酝酿时间的变化能很好地预测翻译递归性的发展变化。

(三)翻译递归性与翻译单位

翻译递归性与翻译单位的层次及数量间不存在相关关系,但是翻译单位的选择与翻译经验相关。

在翻译单位层次方面,准职业译者更多使用词以下和句子翻译单位,翻译初学者则更多地使用词和小句翻译单位;词组使用方面,翻译初学者和准职业译者差异不明显。对于准职业译者来说,更多地使用词以下翻译单位说明翻译过程中思维更加成熟,考虑问题更加全面,在产出译文时表现出“欲言又止”或“言出即止”的现象,原因可能是其在彼时彼刻有了新的见解、想法或策略等,所以译文产出过程中才会出现输出一个字母就停下来,或者一个单词写了一半就暂停翻译,一个单词输出完毕即遭删除,或者仅敲击空格键,移动光标至上文和下文等现象。多使用句子翻译单位,说明准职业译者翻译过程的许多阶段更趋流畅,而“欲言又止”或“言出即止”可能更多是为了“一吐为快”;或者表明他们更有能力解决具体的翻译问题,驾驭较大的语言单位(郑冰寒、谭慧敏 2007)。翻译的理解与表达与译者的认知心理能力, 特别是工作记忆能力关系密切(王福祥、徐庆利 2010)。翻译初学者更多使用词翻译单位,说明他们多采用直译翻译策略,更注重译文与原文在词汇层面的对等,并借以释放工作记忆的压力(Englund-Dimitrova 2005)。与准职业译者相比,翻译初学者更多地使用小句翻译单位,其中的原因或许可以从翻译初学者译文产出过程数据中找到答案。翻译初学者所用小句单位虽然数量较多,但是小句长度相对较短,多为诸如ashes were put、nation was involved、it grew或the university became这样的小句结构,其意义较不完整。一定程度上这可能与翻译初学者的语言水平和认知能力有关。词组翻译单位的使用情况组间差异不明显,说明准职业译者和翻译初学者都注重使用词组翻译单位,因为词组是能够表达一个较为完整命题的最小语言单位,在语义上比较容易实现原文与译文之间的对应或对等。

表3 翻译递归性一元线性回归分析回归系数表系数a

a.因变量=递归性。

在翻译单位总数方面,翻译初学者比准职业译者使用稍多,结合递归性数据分析不难看出翻译单位使用总数并未随准职业译者翻译递归性的提高而增加,反而有所降低。这与Buchweitz & Alves (2006)的研究结果不同。他们认为,与翻译初学者相比,职业译者使用翻译单位数量更多,其原因可能是职业译者不止一次地“回顾”业已生成的译文,或删除,或移动鼠标,或游走光标,从而会不止一次地审视、加工同一原文片段;当他们修改译文中的单词或短语时,就会产出新的翻译单位,从而使译文翻译单位总数增加。也就是说,翻译递归性的提高造成了翻译单位数量的增加。什么原因导致了两个研究结果间的差异呢?笔者认为,除了Buchweitz & Alves (2006)的研究中的职业译者与本研究中的准职业译者在翻译经验和水平的差异外,可能是本研究中准职业译者能及时发现业已生成的译文的不当之处并进行修改,且修改过程较为顺畅,持续5秒及5秒以上的停顿发生次数较少。修改时,停顿时间短于5秒,所删除或增添部分就会被Translog程序自动视为翻译单位的组成部分。如此,尽管修改次数多,但未造成翻译单位数量增加。

六、结论

综上所述,我们得出如下结论:1)翻译递归性与翻译经验间存在显著的正相关关系。这一结果验证了 Buchweitz & Alves (2006)的研究结果;同时,回归分析表明翻译酝酿时间的变化能很好地预测翻译递归性的发展变化;2)翻译递归性与翻译单位的层次及数量间不存在相关关系,这与Buchweitz & Alves(2006)的研究结果不一致;但是翻译单位的选择与翻译经验相关,翻译初学者更多选用词和小句单位,准职业译者更多选用词以下单位和句子单位。

本研究以基于Translog程序的击键记录法为主要研究工具,在对修改、翻译各阶段耗时和翻译单位层次和数量等翻译过程数据进行量化分析的基础上探讨汉英翻译递归性问题,获得了一定的发现,这对揭示翻译过程的复杂性、推动翻译教学具有一定的启示意义。翻译递归性与翻译经验间的正相关关系说明译者越有经验,其在产出译文时付出的认知努力更多,表现得更谨慎,翻译工作不会随翻译经验增加而越来越轻松(Sirén & Hakkarainen 2002)。翻译教师要帮助学生认识译文产出过程的复杂性,了解翻译过程的循环往复性,译文产出不是一蹴而就的,需要细心琢磨、反复推敲方可产出高质量的译文。另外,翻译单位的选择与翻译经验相关,有经验的译者更多以句子作为翻译单位,这对倾向于在词语或小句层面进行形式对应的翻译初学者来说具有很大的借鉴意义。翻译操作的基本要求还是要在句子层面进行的。

本研究还存在一定的局限,比如实验用翻译材料文本类型单一,样本量亦偏小。所得结论是否可以拓展,尚有待进一步验证。此外,翻译递归性与翻译质量或水平之间的关系也有待后续研究的考察。

Alves, F.& D.Vale.2009.Probing the unit of translation in time: Aspects of the design and development of a web application for storing, annotating, and querying translation process data [J].AcrossLanguagesandCultures10 (2):251-273.

Alves, F.& D.Vale.2011.On drafting and revision in translation: A corpus linguistics oriented analysis of translation process data [J].Translation:Corpora,Computation,Cognition.SpecialIssueonParallelCorpora:Annotation,Exploitation,Evaluation(1):105-122.

Alves, F.etal.2010.Translation units and grammatical shifts: Towards an integration of prodcut- and process-based translation research [C] // G.M.Shreve & E.Angelone (eds.).TranslationandCognition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.109-142.

Bennett, P.1994.The translation unit in human and machine [J].Babel(40): 12-20.

Buchweitz,A.& F.Alves.2006.Cognitive adaptation in translation: An interface between language direction, time, and recursiveness in target text production [J].LetrasdeHoje41(2):241-272.

Corballis, M.2007.The uniqueness of human recursive thinking [J].AmericanScientist(3): 240-248.

Englund-Dimitrova, B.2005.ExpertiseandExplicitationintheTranslationProcess[M].Amsterdam: John Benjamins.

Ferreira, A.etal.2014.The development of professional competence [J].TranslationandInterpretingStudies(1): 109-127.

Flower, L.& J.R.Hayes.1981.A cognitive process theory of writing [J].CollegeCompositionandCommunication(32): 365-387.

Hauser, M.D.etal.2002.The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve? [J].Science(5598): 1569-1579.

Jääskeläinen, R.1993.Investigating translation strategies [C] // S.Tirkkonen-Condit & J.Laffling (eds.).RecentTrendsinEmpiricalTranslationResearch.Joensuu: University of Joensuu Faculty of Arts.99-120.

Jääskeläinen, R.1996.Hard work will bear beautiful fruit: A comparison of two think-aloud protocol studies [J].Meta41(1): 60-74.

Jakobsen, A.L.2002.Translation drafting by professional translators and by translation students [C] // G.Hansen (ed.).EmpiricalTranslationStudies:ProcessandProduct.Copenhagen: Samfundslitteratur.191-204.

Jakobsen, A.L.2003.Effects of think aloud on translation speed, revision and segmentation [C] // F.Alves (ed.).TriangulatingTranslation:PerspectivesinProcessOrientedResearch.Amsterdam: John Benjamins.69-95.

Jakobsen, A.L.& L.Schou.1999.Translog documentation [C] // G.Hansen (ed.).ProbingtheProcessinTranslation:MethodsandResults.Copenhagen: Samfundslitteratur.151-186.

Krings, H.P.2001.Repairing texts:Empirical investigations of machine translation post-editing processes [C] // G.S.Koby (ed).KentStateUniversityPressTranslationStudiesSeries.Kent: Kent State University Press.121-140.

Lörscher, W.1993.Translation process analysis [C] // Y.Gambier & J.Tommola (eds.).TranslationandKnowledge.Turku: University of Turku.195-212.

Newmark, P.1988.ApproachestoTranslation[M].Hemel Hempstead: Prentice Hall.

PACTE Group.2005.Investigating translation competence: Conceptual and methodological issues [J].Meta50(2): 609-619.

Rothe-Neves, R.2003.The influence of working memory features on some formal aspects of translation performance [C] // F.Alves (ed.).TriangulatingTranslation:PerspectivesinProcessOrientedResearch.Amsterdam: John Benjamins.97-119.

Sirén, S.& K.Hakkrarainen.2002.Expertise in translation [J].AcrossLanguagesandCultures3 (1):71-82.

Van Waes, L.& M.Leijten.2006.Logging writing processes with inputlog [C] // L.Van Waes.etal.(eds).StudiesinWriting:WritingandDigitalMedia.Oxford: Elsevier.158-166.

Vinay, J.P.& J.Darbelnet.1958/1995.ComparativeStylisticsofFrenchandEnglish:AMethodologyforTranslation[M].Amsterdam: John Benjamins.

巴尔胡达罗夫.1985.语言与翻译[M].蔡毅等译.北京:中国对外翻译出版公司.

方梦之.1991.关联·向心·匹配·调整——谈以语段为翻译单位[J].山东外语教学 (3): 26-28.

吕 俊.1992.谈语段作为翻译单位[J].山东外语教学 (1-2): 32-35.

罗选民.1992.论翻译的转换单位[J].外语教学与研究 (4): 32-37.

司显柱.1999.论语篇为翻译的基本单位[J].中国翻译 (2): 14-17.

王德春.1987.论翻译单位[J].中国翻译 (4): 10-12.

王福祥, 徐庆利.2010.“翻译腔”与翻译任务复杂度和译者工作记忆关系的实证研究[J].外语教学 (6): 105-109.

郑冰寒, 谭慧敏.2007.英汉翻译过程中翻译单位的实证研究[J].外语教学与研究 (2): 145-153.

(责任编辑 侯 健)

通讯地址:273165 山东省曲阜市 曲阜师范大学外国语学院

本文是国家社会科学基金项目“基于翻译过程语料库的汉英翻译单位认知研究” (15BYY023)的阶段性研究成果。

H059

A

2095-5723(2015)04-0045-09

2015-09-23