中庸之道在书法领域的精神回归和全新阐释

2015-03-16汪海权

汪海权

认识魏启后先生的书法,我是基于魏老的这样一个观点,亦即:

一、王羲之以后的书法从“中庸”走向了两个极端

一是所谓的“正格”,一是所谓的“破格”。

“正格”更多的是法度,个人情性受到抑制,帖派书法多有此弊。康有为说“后人取法二王,仅成院体,虽欲稍变,其与几何,岂能复追踪古人哉”,又说唐楷“专讲结构,几若算子”“浇淳散朴、古意已漓”。因此,他推崇南北朝之碑,说“南北朝之碑,无体不备,唐人名家,皆从此出。”甚至推崇民间造像墓志书法。

但“破格”的书法往往任意夸张、扭曲,是一种逆反心理的表现,碑派书法多有此弊。实则“正格”和“破格”两者都是心灵的扭曲。

理想状态还是以二王为代表的书法,这种状态最理想的描述词汇还应该是“中庸”,这个“中庸”不是世俗的“中庸”,而是“尽万物之理而不过”的“中庸”。 王羲之为“中庸之道”在书法领域提供了一个典型阐释。

好像人性从此就完全分裂了,再也回归不到“中庸”的理想状态了。

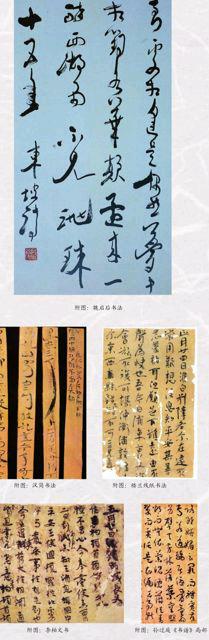

王羲之后的书法——

一是向法度与放达两极冲闯。

唐楷较之魏晋楷书更加收敛,馆阁体是其极端。明代大字书法更多的是情感宣泄。

二是向时间与空间两极冲闯。

王献之更多地注重笔画时间上的因果关系,唐代怀素推向极端。黄庭坚以及八大、金农、伊秉绶等清代碑派书法更倾向于拓展空间美感。

三是向雅化和丑化两极冲闯。

赵孟頫、董其昌是典型的雅化的代表。而傅山、八大、蒲华,还有更多的画家,他们的书法完全不在乎二王一系的典型运笔和结体。

四是出现碑帖之争。

碑帖之争的原由既有审美方面深化的需要,也有获得正确笔法的需要。

如果把上述四个方面看作矛盾的双方,那么,在王羲之以后,似乎很少出现矛盾双方新的调和。当然,调和不是回到王羲之的调和,而是在于矛盾冲突达到异常激烈状态下的新的平衡。

二、魏启后书法的形式分析

粗略说来,魏老深受汉简以及王羲之、米芾书法的影响。但这些影响是从不同侧面反映出来的。总地来说,汉简书法对魏老影响的是它的开放性,对魏老书法的总体气象发挥了决定性作用;米芾书法给魏老的启示主要是在笔画的丰富性和节奏感,它决定了书写过程的快感;如果说汉简和米芾书法给魏老提供的是一种精神和意志,是一种推动性的能量,那么王羲之书法则是提供了约束性的力量,使得运笔和结体具有一定程度的合理性。这两者是相辅相成的。

1.运笔的开放性使得作品更具宏伟的气象

不同于二王以及二王以后的书法笔画两端大多往字内收敛,汉简书法,由于常常将很多笔画向外延伸,因而在字与字之间的关系上,汉简书法具有开放性。在汉简书法里,我们能感受到这些笔画具有一种召唤力和感应力,它们时时都在发送某种信号等待对方的接受,同时也在接受对方发出的信号。所以,在汉简书法的字外空间里,我们总能感受到一种场的存在。静静地注视着它们,你能听到一种声音,它们超越二维空间的形式,给我们带来了新的价值。

吸收汉简书法这种开放性运笔,使得魏老不仅写大字书法时能有一种势的驱动力,而且,就是他的小字放大了,也同样气象宏伟。

2.主笔画和笔势对字形空间的调整起着关键作用

和汉简书法一样,魏老书法中多数字里都出现一个或两个主笔画。主笔画的出现,使得单字内部出现结构疏密(开合)的明显变化,或者说,单字内部易出现一个甚至多个较大的空白。由于主笔画的安排有一定的灵活性,所以,空白在单字内部的位置也相应地发生变化。这有利于整幅作品样式的调整。

对比汉简中的上述“持”“罢”“时”“巳”四字,我觉得魏老的笔势与空间关系与之有相通之处。魏老一方面借鉴汉简的笔势与空间关系处理手法,另一方面借鉴米芾的运笔节奏与空间关系处理手法。

这样,魏老书法字形外廓是多样性的,没有什么方块的约束。内部空间性状对比强烈,随机应变。

这样的书法的个体特征更强,这需要我们具有更高的智慧才能驾驭。驾驭得好,使得每一个字、甚至每一个笔画都表现得异常出色,更重要的是,所创造的意象能较二王为代表的传统书法更加鲜明、生动、感人!

如果说魏老书法有时代精神的话,那么,这应归功于他那化汉简和米芾书法的“腐朽”为“神奇”的高超手段。无疑,现代人的空间审美需求较古人更为强烈。

3.边走边转的运笔使得笔画更加丰富而有质感

汉简书法、楼兰残纸书法、王羲之书法(唐摹本诸帖)、孙过庭书法、颜真卿行书,以及米芾书法,它们的运笔有一个共同的特征,我个人称之为“边走边转”,魏老也是这种运笔。

这种运笔主要是针对笔画中段而言的,不是指笔画的两端或起落转折处。所谓转,是指笔毫相对于笔管的角度在行笔过程中的变化,笔毫整体转动造成笔画出现的形态特征是,笔画弯曲、粗细有变化、两边边缘线不对称。

相对于边走边转的运笔方式是两种,一种是中锋直行或中锋转笔;一种是侧锋直行。一般而言,侧锋转笔,再加上笔杆作垂直于纸面方向的起落,就是边走边转的运笔。

这种边走边转的运笔过程具有很强的不可逆性和随机性,其笔画关系也是机动性的。

中锋直行、中锋转笔和侧锋直行的书法,总的感觉比较直白、浅显、单调,而边走边转的书法,笔画更加丰富而富有质感。

4.运笔过程的合理性

康有为为了寻求正确的笔法,把目光投向了墓志、造像、摩崖等石刻书法。

魏老无疑比康有为幸运,他接触到了汉简、残纸等墨迹书法,把它们与王羲之、米芾等名家书法相结合,从狼毫硬笔运转的合理性出发,完成了向羊毫软笔的合理性运笔的转化。这样,运笔的自由度加大了,但运转的合理性又得到了继承。

从上图“歌”“郎”“声”“患不”五字可以看出,魏老在运笔的转折处,较多地强化了往右下方的用力,一方面使往左下方的笔画被“逼”得较细,另一方面常常造成了在左下方的尖硬的转角。

相比之下,王羲之则更加强调往左下方的运笔动作。如果没有这种运笔的合理性(因笔势造空间),那就是纯粹的安排了,过了分,就是造作。

如果没有这种运笔的合理性(因笔势造空间),那就是纯粹的安排了,过了份,就是造作。

5.书法作品的整体协调性

魏老书法作品整体协调性同样来自其对二王一脉书风的正确理解和继承发扬。

这样,运笔的天真浪漫和婀娜多姿丝毫没有成为一种炫耀,丝毫没有变得过分甚至多余。相反,在整体气息上,魏老的书法却表现出一种“老鱼跳波瘦蛟舞”的美感。

相比而言,汉简书法虽然在单字的笔势与空间上往往有奇特之处,但整幅作品的协调性较差。

三、“中庸之道”的精神回归和全新阐释

总而言之,魏启后先生正确地继承了魏晋精神,因而它的哲学指归是“中庸”。

在空间造型上有独到之处,意料之外、情理之中,小字展为大字,既没有时人写大字造作的弊病,又与现代精神相合拍;

对于墨迹书法特别是汉简书法有超前意识,并成功运用。

我认为,魏启后书法提供了一个较为成功的尝试。在法度与放达之间、在时间和空间之间、在雅化与丑化之间、在碑和帖之间,把矛盾突出出来,而不是回避,并使之在冲突过程中达到新的平衡状态。表面上是空间的、视觉的,实质上是时间的、听觉的。这是“中庸之道”在书法领域的精神回归和全新阐释。

所以,需要说明的是,我的分析虽然是静态的、形式的、技巧的,但归结到魏老书法的指向却是运动的、精神的,是哲学层面的。