场所精神重解:兼论建筑遗产的保护与再利用

2015-03-15周坤,颜珂,王进

周 坤,颜 珂,王 进

(1.四川大学历史文化学院,成都610064;2.重庆文理学院旅游发展研究中心,重庆永川402160)

场所精神重解:兼论建筑遗产的保护与再利用

周 坤1,2,颜 珂2,王 进1,2

(1.四川大学历史文化学院,成都610064;2.重庆文理学院旅游发展研究中心,重庆永川402160)

作为建筑现象学的主要流派之一,诺伯舒兹的场所精神理论常用于指导城市规划、公共空间开发、建筑环境设计等。我国建筑遗产保护与再利用形势严峻,引入场所精神理论并加以转化利用,可行且必要。在遵循场所精神理论渊源的前提下,场所精神可解构为情境、归属和文化三要素,三者之间存在辩证关系。从心理学角度分析场所精神与场所认知的关系,可为深入研究场所精神、游客需求与建筑遗产再利用奠定基础。桃坪羌寨的保护与再利用是场所精神理论应用的现实例证之一。

场所精神;建筑遗产;保护;再利用

一 问题的提出

(一)建筑遗产保护迫在眉睫

2015年1月3日,云南省大理州巍山县拱辰楼发生火灾。作为云南省级文物保护单位、巍山古城的标志性建筑之一,这座始建于明洪武二十三年、距今有600多年历史的建筑遗产在两个小时之内便被烧至仅剩框架。火灾发生后,媒体和公众无不为拱辰楼的命运扼腕叹息,舆论焦点再次投向建筑遗产①的保护与再利用。

拱辰楼的损毁只是我国建筑遗产保存现状的一个缩影。据第三次全国文物普查数据显示,截至2011年11月,全国共登记不可移动文物76万余处,其中保存状况差及较差的占26.2%,另有约4.4万处不可移动文化登记消失;而此次登记的不可移动文物中,建筑类遗产总数约40万处,是不可移动文物的主体②。

我国古建筑以土木结构和木结构为主体,由柱、梁、枋等木构件组成木构架体系。木构建筑有许多优点,比如加工容易、组装方便、建造快捷、抗震性能好等,但同时,受木质建筑材料影响,古建筑也极易受到自然和人为损害,如腐朽、虫蛀、失火[1]等。在建设性破坏、开发性破坏和自然性破坏[2]多重压力下,古建筑保存时间短,相关部门的保护压力大。相比以砖石为主要材料构筑的罗马、佛罗伦萨等西方城市,其众多具有两三百年历史的建筑物仍在正常使用,我国建筑遗产的保护与再利用形势更趋严峻。

(二)指导理论亟需补位

我们应以怎样的方式对待建筑遗产,是严格的“博物馆式”的保护,还是允许有限的再利用?随着建筑遗产热点事件的涌现,这一问题不断成为媒体、学界和业界的焦点话题。引发讨论的根源,实际上是长期以来国内建筑遗产保护与再利用在基本理念、基本理论上存在的分歧。

反观西方国家的建筑遗产保护与再利用,《雅典宪章》(Athens Charter)、《威尼斯宪章》(Venice Charter)、《佛罗伦萨宪章》(The Florence Charters)等一系列纲领性文件形成了完善的指导理论体系。以保留建筑原有形态、赋予建筑使用功能为核心的遗产保护理论获得了学界和社会的广泛认可,并在实践应用中取得了巨大成功。

我国学者对保留建筑遗产原有形态颇为认同,研究方向也较一致。乔迅翔对何谓“原状”进行了剖析,认为“原”应为“原真”,“状”则有物态、信息、历史三个层次内涵[3]。李咏华等基于ArcGIS分析平台,利用多因子叠加评价体系探讨了生态敏感区建筑遗产群保护规划方法[4]。吴尧重新解读了建筑遗产保护的整体性原则[5]。对是否应赋予建筑新的使用功能,学界仍存在一定争议。持积极态度的学者更专注于寻找具体的建筑遗产保护与再利用方法[6-9],而对基础性的指导理论研究则颇显不足。

正是由于长期以来基础理论研究的缺失,我国建筑遗产保护与再利用以“摸着石头过河”为常态,这在一定程度上影响了建筑遗产的“生命力”。随着我国城镇化进程的加速推进,历史传承与经济效益、遗产延续与城镇建设的矛盾日益突出,建筑遗产“博物馆式”的保护愈发艰难,在保护建筑遗产的同时充分发挥其经济社会功能成为必然。因此,科学考量、遴选建筑遗产保护与再利用的基础理论,并加以检验实施,对我国建筑遗产的可持续发展意义重大,也是当前学术界亟需关注的问题。

二 场所精神溯源与重解

(一)场所精神溯源

场所精神是一个建筑现象学概念,由诺伯舒兹(Christian Norberg-Schulz)于1979年提出。诺伯舒兹将“场所精神”(GENIUS LOCI)的起源上溯至古罗马时期,古罗马人将场所看作自然的和人为的元素所形成的一个综合体,而精神则是每一种独立本体都具有的“守护神灵”(与古老的拜物教认为万物有灵类似)。同时,诺伯舒兹受德国哲学家海德格尔影响,将海德格尔的存在现象学引入建筑领域。海德格尔认为“物集结世界”(A thing gathers world),人需要“诗意的栖居”,这成为诺伯舒兹场所精神理论的哲学源泉。

人们通过与建筑环境的反复作用和复杂联系之后,会形成特定的情感意识。场所精神植根于为人类提供“诗意栖居”的空间结构体系上,是人的情感与所处环境之间所产生的一种内在共鸣,它将人与建筑共同经历的情感、记忆和历史融为一体,赋予建筑“精神意识”,揭示了人的存在与建筑空间创造的本质关系。场所精神即是随着人们物质生活的日渐富裕和充实,逐渐产生出的一种对生存环境、生活空间及社会责任的情感依恋和更高追求。

诺伯舒兹不以纯粹的哲学方法处理“空间和特性”,而是直接落实到建筑上,更强调了建筑的“方向感”(orientation)和“认同感”(identification)[10]18,即人必须知道自己身处何处,并知道他和此处有何关系[11]。诺伯舒兹把人与世界“境域”式存在方式的理论运用到建筑设计之中,并将这种“境域”定义为“场所”[12]。场所精神理论即阐述了空间、场所及场所精神的相互关系,生存空间作为人类的生产生活空间,不仅是可见的物质实体,同时具有社会生活属性。哈蒙(Hummon)继承和深化了场所精神理论,认为人的记忆、价值和经历会与场所发生互动,形成情感依赖,这种依赖在人与环境之间起到重要的联结作用[13]。

(二)场所精神重解

“场所”是现象学原理在空间研究方面的应用,是一种人本主义价值取向[13]。诺伯舒兹将“空间”转换为“场所”,实现了人与建筑的有机联接。雷尔夫(Relph E)认为场所类似社区(Community)的概念[14]88。相比“场所”概念的可识别性,场所精神有被“虚无化”的倾向,其中代表性观点如将其解释为“人们具体居住、生活在空间中的总体气氛”[15],也有学者的理解拘泥于场所精神的理论渊源,批判其“过分强调意识研究中的传统的分量,容易沦为复古主义”[16]。

建筑是赋予人“存在的立足点”的方式,是“存在空间的具现”,具现可以“集结”和“物”的概念来解释。具象的“物”与抽象的“诗意”构成建筑的两大基本属性。“诗意”附着于“物”之上,如同希腊医生希波克里特提出的基于体液而形成的人体气质。场所精神类似于场所气质。场所精神不能脱离其物质载体。人类出于某种目的,运用特定的材料、色彩、工艺等打造出特定的空间和环境,合并人在空间内的活动后,所展示出的独特气质即场所精神。

三 建筑遗产与场所精神的逻辑梳理

(一)建筑遗产的构成维度

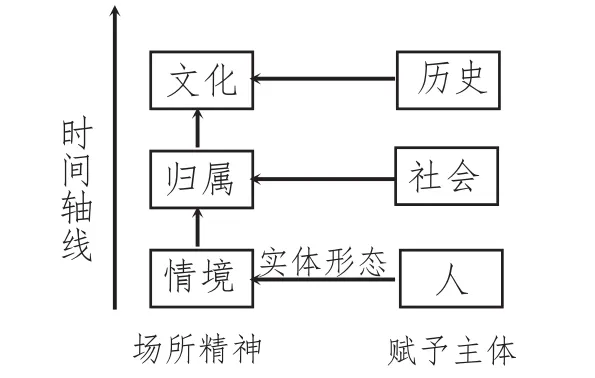

根据存在方式和表现形式,建筑遗产可进一步剥离分解为实体形态和场所精神(如图1所示)。其中,实体形态包括建造建筑的物质及因此而形成的可见部分,如木、砖、石、金箔、琉璃等建筑构件和形状、工艺、色彩等建筑形态。建筑的实体形态完成之后,形成能够供人使用的空间,伴随着人在空间内的活动而产生场所精神。

图1.建筑遗产的构成维度图

由于人的活动具有不同的时间和空间维度,场所精神也表现出不同的内容和层次。基于使用功能而衍生的,由建筑空间、人的活动、外界环境等营造出的可感知氛围,现实且直观,可称之为情境。人进入建筑空间后,基于情境而产生感悟,进而出现“投入感”和“认同感”,可称之为归属。在历史发展中积淀在建筑实体形态上的抽象符号,体现出建筑的时代性、地方性或民族性,可称之为文化。实体形态是场所精神产生的基础和载体,场所精神是实体形态的附着和外延,这与诺伯舒兹所说的“建筑意味着场所精神的形象化”一致。

(二)场所精神的进一步剖析

场所精神“情境、归属和文化”三要素有机组合,具有关联性与递进性。情境是某种环境下人在建筑物内部或周边活动所造成的氛围,这种氛围基于使用而形成,是建筑产生和存在的根本原因。诺伯舒兹认为“在场所精神的发展过程中保存了生活的真实性”,因此不管是“目的性建筑”还是“非目的性建筑”,其情境一旦丧失或变更,就可能被历史湮灭,如封建时代普遍存在的贞节牌坊,在现代社会失去了其象征意义又未找到延续功能时,被农民拆掉后盖房建屋就在情理之中,类似的情况还有长城的人为破坏。

场所精神的存在以社会为基本前提,离开社会,场所精神将失去意义。社会是以情感维系的组织结构,而不同的建筑恰恰承载着不同的情感归属,从家庭建筑的爱的归属,到寺庙建筑的精神归属、宫廷建筑的权力归属、祠堂建筑的宗族归属、会馆建筑的地方归属等,这也可以解释为何漂泊在外的游子不愿变卖祖屋,尽管其已不可能回乡居住;传统祠堂处理宗族事务的功能早已消失,但仍能得到同宗人士捐助;地方会馆的接待居住功能被诸多现代建筑替代,却仍为同乡青睐的叙旧场所。社会赋予建筑以归属,使得建筑拥有更宽泛和持久的存在。

在历史发展的长河中,凝结在建筑材料、建筑形式、建筑风格等实体形态上的文化符号,较好地体现了建筑的遗产性或地方性,成为文化传承的有形载体。历史赋予建筑遗产以文化,文化构成了场所精神的高级要素,是场所精神的灵魂内核。

由此可知,场所精神的情境、归属、文化三要素,赋予主体分别为人、社会和历史。建筑的实体形态完成后,情境最先出现,并伴随建筑的使用而不断变化。在社会发展和人的活动双重作用下,场所精神逐渐沉淀升华产生归属,并在历史的发展中积淀和凝练成为文化。三者的辩证关系如图2所示。

图2.场所精神三要素关系图

以桃坪羌寨③为例,在羌族传统聚居时代,其场所精神主要表现为生活情境,归属感只有走出羌寨的人才有所体会,而文化则是纯粹出于“外部性”视角——生活在其中的人难以用文化审视自己的房屋。随着时间的推移,羌寨内部聚居人口逐渐减少,生活情境不断弱化,归属逐渐表现为羌寨场所精神的主体。在大部分羌族人口离开羌寨,并伴随着外来人口,特别是游客、商人的大量涌入后,文化逐渐成为人们审视和利用羌寨的焦点,并成为羌寨保存和不断发展的动力。

(三)场所精神与场所认知

场所认知是人对场所的认识和感知。厘清场所精神与场所认知之间的关系,了解二者内部的作用机制,有利于运用场所精神理论保护和再利用建筑遗产。

心理学理论认为,人类的认知活动由外及里、从低到高依次形成感觉、知觉和表象三大层级(如图3所示)。其中感觉是人类最基本的认知活动,表现为对事物的部分属性和实体形态的认识,如人们可轻易地辨认建筑的形态、材质、颜色等。知觉是在感觉基础上对事物的总体认识和感知,表现为整体和感性,如人们进入纪念性建筑产生的肃穆感。表象是在知觉基础上对事物特征的总结和提炼,表现为抽象性和想象性,如人们对建筑遗产的文化凝视。

图3.场所精神与场所认知图

情境认知是场所认知的初级阶段,功能健全的人均能达到。在充分了解建筑遗产之后,人们对建筑产生总体的感性认识,形成整体感知,这是较高层次的知觉认知。表象认知则需要人们运用抽象和想象思维,对场所的文化、历史等做出解读,并非每个人都能达到,是场所认知的最高层级。

了解场所精神与场所认知之间的关系,可为建筑遗产的再利用奠定心理学基础。如基于建筑遗产打造的旅游产品,其核心吸引力在于建筑遗产的场所精神,而非单纯的实体形态。因此,人们乐于不远万里前往北京参观长城,而不愿游览本地的“新长城”,即便这一长城与北京长城从外观上相差无几。

四 场所精神视角下建筑遗产的保护与再利用

(一)理清思维,更新保护观念和再利用机制

现阶段我国建筑遗产存在“冻结式保护”和过度开发两种极端现象[17]。前者容易使建筑遗产“陷入维修—空置—衰败—再维修的怪圈”[18],难以发挥建筑遗产的社会功能,对遗产本身的发展也无好处;后者则导致建筑遗产不可逆的损坏,有悖于遗产保护精神与再利用的初衷。

“破旧必修”观点的持有者认为建筑遗产的实体形态必须完整才能体现“保护”的意义,而国际通用的准则是最大限度保留遗产原有部分,尽量避免增添和拆除。建筑遗产外貌破败但尚未达到毁损的程度,只需维护而非拆除复原。某些建筑遗产的破败本身就具有重大的历史价值,如圆明园遗址。对于建筑遗产维持、修复或重建的评价标准及其可利用性,有学者已经做了深入研究[19],可作参考。

(二)规避同质化,重视原真性情境的表达

凯文·林奇提出意象具有“可识别性”,在建筑遗产领域,除了实体形态的可识别,还有建筑情境的可识别。情境是建筑遗产的第一标志,最容易被人认知和理解。在建筑遗产再利用过程中,由于被随意赋予严重背离原生情境的新功能,某些建筑遗产虽外表无变化,但精神内核早已面目全非。如北京多个清王府被改造为私人会所,就严重背离了建筑遗产的原生情境。这种对建筑遗产场所精神的破坏,隐蔽而堂皇,实则与破坏建筑遗产的实体形态同样严重。

需要注意的是,我们强调保护原生情境并非因循守旧,仍然严苛的复原修建建筑遗产的最初功能,而是做到有序传承。有条件的可以继续发挥遗产原有功能,如都江堰水利工程。没有条件的,也可在原有情境的衍生范围内与其他功能适当结合,达到保护与再利用的双重目的,如会馆遗产可与会议展览功能结合,也可与旅游体验功能结合。

桃坪羌寨在旅游开发过程中,就较好地保留了原生的羌族聚居生活情境。羌寨优良的生态环境既反映了羌人对自然的亲和、依存与利用,更是羌人自我精神活动的物化塑造[20]。石板路、古井、碉楼、院落等遗存保留完好,兼具气温调节、消防、逃生等功能的古老供水系统仍然能够运作。具有代表意义的羌族院落仍有原住民居住,保留着传统羌族民居的建筑布局、功能分区、生活设施等,房屋内供奉有羌族的白石神,房屋主人居住其中并直接与游客对话,游客进入后没有违和感。考虑游客需要,政府在汶川地震后紧接老寨修建了羌寨新城,功能上作为羌寨的游客接待区,引入了餐饮、住宿、纪念品销售等商业化的生活设施,但其衍生的旅游功能也是模拟羌族的生活情境。

(三)减少特化,将文化打造为建筑遗产的“体外器官”

文化可以让人类在千万年的环境变迁中保持稳定性,不必像其他物种那样通过改变自身结构去适应环境,进而导致过度适应(特化现象)。留存下来的建筑遗产,要么本身拥有强烈鲜明的文化特色,要么不断得到人们有意识的使用延续,才使得建筑遗产在纷杂险恶的历史长河中得以保存。鲜明而独特的文化可让建筑遗产不必改变自身实体形态,即可表达其存在价值,起到良好的“体外器官”作用。

桃坪羌寨的旅游开发就完好地保存了羌族文化。羌族的石墙、碉楼、街道、屋顶通道等建筑符号以及羊图腾和白石神崇拜等文化符号在羌寨中随处可见,羌笛、羌绣、云云鞋等具有羌族特色的生活用品被开发为旅游纪念品,石头寨、人、自然的共生共融,形成了羌族村落生态特有的文化象征和氛围[20],传达出独特的场所精神。浓郁而富有特色的文化积淀,引起相关部门对羌寨的重视和保护,旅游者的进入又对居民自觉维护民族文化起到良好的激励作用。

(四)强调和谐,构建顺畅的场所精神与场所认知途径

公众对建筑遗产实体形态的认知程度较高,而对场所精神的认知度较低。这一方面与公众认知偏好及层次有关,另一方面缘于遗产管理和开发部门尚未重视、认清和准确传达场所精神。构建顺畅的场所精神与场所认知途径,要求相关部门从建筑遗产和顾客需求的双重视角出发,理顺场所精神各要素与使用者认知之间的关系,在此基础上合理规划,科学开发,满足使用者不同的心理需要,达到保护实体形态、延续场所精神与满足使用需求等多重目标。此外,在建筑遗产的宣传营销过程中,应广泛传播基于场所精神的建筑遗产保护观念,让社会公众在使用建筑遗产的衍生功能时做到科学保护,实现建筑遗产保护与再利用的双赢。

五 结语

建筑遗产不仅是人类赖以生存的居住空间,更是一个国家和民族不可移动的艺术瑰宝,是人类历代文明不可或缺的见证。由于受到自然环境和人为因素影响,我国传统民居、古村落等建筑遗产正面临前所未有的严峻考验。特别是在城镇化快速发展和社会文化急速变迁的今天,经济发展与遗产保护的矛盾日益突出。

关于建筑遗产保护与再利用的指导理论,国内研究可谓百花齐放,但均有待完善,其不足之处恰好可由场所精神理论补充。本文将场所精神理论引入建筑遗产保护与再利用,意在引导居民、游客认识建筑遗产保护与自身生活空间的关联,帮助遗产保护工作者树立对文物利用和遗产保护的情感意识,从思想上引领利益相关者形成统一的情感认同,使我国建筑遗产得到正确、完善、科学的保护与再利用。

鉴于我国建筑遗产面临复杂的内外部环境,单纯的、不加分析的套用场所精神理论,不仅难以解决实际问题,还有可能导致建筑遗产的损毁。因此本文重新解构场所精神(这一解构尊崇了场所精神的哲学渊源和理论基础),将情境、归属、文化三要素与建筑遗产、场所认知一一对应,并以桃坪羌寨的保护与再利用做了例证。场所精神理论引入建筑遗产领域仍处于讨论、验证阶段,我们仍需进一步分析研究,不断丰富完善并寻求新的支撑,使得场所精神理论能够科学指导我国建筑遗产的保护与再利用。

注释:

①由于不同的研究背景,建筑遗产的范畴也不尽相同。狭义上的建筑遗产是指某一具有保护价值的建筑单体或建筑群,广义上的建筑遗产既可以是建筑单体或建筑群,也可以是历史街区、历史文化名城等。叶如棠认为建筑遗产“泛指现存的各类有历史价值的建筑物、构筑物、街区、村落、城市的旧城区乃至整个古城”,这一定义与本文所述建筑遗产的范畴基本一致。

②根据《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》,国务院第三次全国文物普查始于2007年4月,止于2011年12月,历时近五年。普查范围涵盖我国境内(不包括港澳台地区)地上、地下、水下的不可移动文物。普查内容以调查、登录新发现的不可移动文物为重点,同时对已登记的近40万处不可移动文物进行复查。本文数据来源于2011年12月29日国务院第三次全国文物普查领导小组办公室、国家文物局在京组织召开的“第三次全国文物普查成果发布会”的统计成果。

③桃坪羌寨位于四川省理县杂谷脑河畔,具有世界保存最完整的羌族建筑遗产,至今仍然保持着古朴的原始羌族村寨风情,被称为神秘的“东方古堡”。2008年汶川地震中羌寨受到一定破坏,后期修复过程中严格遵循了古建筑修复的技术要求,关注建筑遗产的实体形态和场所精神的双重修复,使得羌族建筑遗产的“场所精神”得到最大程度的保存与弘扬。

[1]马炳坚.中国古建筑的构造特点、损毁规律及保护修缮方法(上)[J].古建园林技术,2006,(12):57-62.

[2]马宁,寿劲秋.浅议中国城市化进程中历史建筑遗产的保护[J].四川建筑科学研究,2011,(3):109-112.

[3]乔迅翔.何谓“原状”?——对于中国建筑遗产保护原则的探讨[J].建筑师,2004,(6):101-103,30.

[4]李咏华,赵宁.生态敏感区建筑遗产群保护规划方法探索——以浙江大学之江校区为例[J].浙江大学学报(理学版),2008,(6):707-713.

[5]吴尧.建筑遗产保护整体性原则的重新解读[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2010,(2):279-282.

[6]宋刚,杨昌鸣.近现代建筑遗产价值评估体系再研究[J].学术论文专刊,2013,(10):198-201.

[7]陈蔚.我国建筑遗产保护理论和方法研究[D].重庆:重庆大学博士学位论文,2006:181-193.

[8]单霁翔.乡土建筑遗产保护理念与方法研究(上)[J].城市规划,2008,(12):33-39,52.

[9]孙俊桥,孙超.工业建筑遗产保护与城市文脉传承[J].重庆大学学报(社会科学版),2013,(3):160-164.

[10]诺伯舒兹.“场所精神”——迈向建筑现象学[M].施植明译.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[11]刘容.场所精神:中国城市工业遗产保护的核心价值选择[J].东南文化,2013,(1):17-22.

[12]王亚红.试论场所理论[J].美术观察,2008,(12):112.

[13]张中华,张沛,朱菁.场所理论应用于城市空间设计研究探讨[J].现代城市研究,2010,(4):29-39.

[14]RELPH E.Place and Placelessness.London:Pion,1976.

[15]乔怡青.城市设计中的场所精神[J].城市问题,2011,(9):48-51.

[16]陈育霞.诺伯格·舒尔茨的“场所和场所精神”理论及其批判[J].长安大学学报(建筑与环境科学版),2003,(4):30-33.

[17]励小捷.“再利用”让建筑遗产惠及民生[N].光明日报,2013-07-24(7).

[18]李佳霖.“再利用”为建筑遗产注入新活力——海峡两岸及港澳地区建筑遗产再利用研讨会综述[N].中国文化报,2013-08-01(7).

[19]查群.建筑遗产可利用性评估[J].建筑学报,2000,(11):48-51.

[20]黄有柱,曹起良.“东方古堡”桃坪羌寨[J].地图,2005,(4):60-67.

The Reinterpretation of Place Spirit:On the Protection and Reuse of Architectural Heritage

ZHOU Kun1,2,YAN Ke2,WANG Jin2

(1.School of History and Tourism,Sichuan University,Chengdu,Sichuan 610064;2.Tourism Development Research Center,Chongqing University of Arts and Science,Yongchuan,Chongqing 402160,China)

As one of the main schools of architecture phenomenology,Norberg Schulz’s theory of place spirit is often used to guide urban planning,public space development,and building environment design.Under the context of severe condition of architectural heritage protection and re-application in China,it is possible and necessary to apply theory of place spirit to the architectural heritage protection and re-application.Based on resources of place spirit theory,place spirit theory can be deconstructed into three key elements of scenario,affiliation and culture,among which dialectical relationship exists.This paper discusses the relationship between spirit of place and place recognition from psychological perspective,which lay a foundation for the keen research into place spirits,tourists’demand and architectural heritage re-application.The protection and re-application of Taoping Qiang Village is used a case study to show the application of place spirit theory.

place spirit;architectural heritage;protection;re-application

K928.71

A

1000-5315(2015)03-0067-06

[责任编辑:钟秋波]

2014-02-27

2011年度教育部人文社会科学研究一般项目(西部和边疆地区项目)“基于‘形象遮蔽’理论的亚旅游目的地开发研究”(11XJC630015)。

周坤(1983—),男,河北保定人,重庆文理学院旅游发展研究中心讲师,四川大学文化遗产与旅游开发专业博士生,主要研究方向为文化遗产管理与开发、乡村旅游;

颜珂(1975—),男,四川自贡人,重庆文理学院旅游发展研究中心讲师,研究方向为思想政治教育、旅游管理;

王进(1983—),女,四川宜宾人,重庆文理学院旅游发展研究中心讲师,四川大学旅游管理专业博士生,主要研究方向为旅游规划与开发。