中巴公路奥依塔克-布伦口段高寒山区泥石流特征

2015-03-14魏小佳裴向军蒙明辉

魏小佳, 裴向军, 蒙明辉

(地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室 成都理工大学, 四川 成都 610059)

中巴公路奥依塔克-布伦口段高寒山区泥石流特征

魏小佳, 裴向军, 蒙明辉

(地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室 成都理工大学, 四川 成都 610059)

摘要:[目的] 掌握高寒山区泥石流的空间发育特征,进而分析泥石流的诱发机制及危害程度。[方法] 以实地调查为基础,对中巴公路“三高”(高寒、高海拔、高烈度)地区泥石流分布特征、诱发机制进行研究。[结果] 该区晚近构造活跃,岩体结构破碎,节理裂隙发育,再加上地处高寒山区,受气候影响,岩体冻融剥落,从而为泥石流的爆发创造物源条件。此外,天山独特的构造特征,山顶存在数百米厚的砂卵石层,保证了物源的补给速率。同时,高陡的地形提供了足够的运动势能,从而集中降水和融雪作用成为泥石流暴发的直接诱因,散粒体因侵蚀揭底、坍塌堵塞、溃决形成泥石流。[结论] 高寒山区泥石流的形成主要受气候、地形地貌、水力以及地质条件的影响。较普通降雨型泥石流有较大差异,高寒山区泥石流具有明显的高原特性,在物源、水源和地形条件上均有体现。

关键词:中巴公路; 高寒山区; 泥石流; 寒冻风化; 融雪

泥石流是山区常见的自然地质现象,其与崩塌、滑坡一同构成三大地质灾害,它暴发突然,危害大,防不胜防[1-3]。调查发现,高寒、高海拔山区泥石流灾害活动也非常频繁[4-5],但目前对其认知较少。随着国家交通建设的发展,泥石流对“进藏入疆”公路造成较大危害。高寒高海拔山区泥石流,无论是形成条件(物源、水源)还是其形成和堆积过程,同常规泥石流相比,均存在着一定的差异性。国道G314(中巴公路)奥依塔克—布伦口段是喀什通往塔什库尔干县、红其拉甫口岸的必经段,是加强中巴合作的交通要塞。该路线段山岭重丘,多依山傍河而行,山势险峻,公路线位最高海拔3 560 m。该区自然条件极其恶劣,地质条件复杂,再加上地处高寒、高烈度、高海拔山区,岩体结构复杂多变,寒冻风化显著,导致崩滑流以溜砂坡等地质灾害频发,从而对公路的安全运营造成巨大的潜在威胁,其中泥石流尤为严重。岩体冻胀解体,提供物源;山高坡陡,具有良好的重力条件,降雨和融雪水成为其暴发的直接诱因。

本文以国道G314改建工程为依托,以实地调查为基础,掌握泥石流的空间发育特征,进而分析泥石流的诱发机制及危害程度,为中巴公路的改建工程提供建议和意见。

1研究区概况

研究区位于天山山脉南支,属于塔里木盆地西南的西昆仑山腹地构造单元。在强烈的新构造运动以及寒冻风化等外营力作用,形成多种地貌类型。道路沿线长约70 km,盖孜河南北贯穿整个区域。在南部高山区,高山陡峻,河流侵蚀下切作用强烈,沟谷较深,多为“V”型,拔河高差逾越1.0 km,线路沿着盖孜河左岸坡脚盘沿而上,崩塌、落石较为严重。在北部即盖孜河下游,主要为中山地貌,沟谷宽缓,可达数百米,为典型的“U”型谷,该区段河流堆积作用明显,物源充分,是泥石流暴发聚集地。

区段内地层结构较为复杂,从古生界至新生界地层皆有分布。K1550—K1563+200段主要为第三系砂岩、砾岩等沉积岩岩类,其余主要为侵入岩和变质岩地段,岩性主要为:花岗岩、辉绿岩、千枚岩等。构造活跃,以强烈挤压、褶皱和隆起为主,因而形成高耸的褶皱山和断块山。地震活动频繁,基本烈度为Ⅷ度,为典型的高烈度、高海拔山区。再加上强烈的冻融循环作用,促使岩体逐渐剥落,为泥石流的暴发提供了物源条件。

气候属暖温带干旱气候:光照时间长,降雨稀少而蒸发强烈,气温昼夜相差大,冬季长而夏季短。年平均气温5.6 ℃,极端最低气温-27.2 ℃,极端最高气温32.7 ℃;年平均降水量97.2~127.5 mm,最大降水量41.7 mm(1966年)。为典型的高寒山区,其最大冻结深度为1.73 m。

2泥石流灾害空间分布概况

2.1 泥石流总体分布

经现场详细调查,中巴公路(G314)奥依塔克—布伦口段沿线地质灾害类型有崩塌、泥石流、水毁、溜砂坡等,对公路建设影响严重或较严重共计237处,具体数量及比例见表1。泥石流是最主要的地质灾害,所占比例为52.74%。研究区褶皱断层异常发育,周围山势陡峭,岩性复杂多变且在强烈寒冻风化作用下疏松破碎,致使沿线的岩体碎裂化程度高,在外部动力、暴雨及冰冻的联合作用下,泥石流物源极为丰富。再加上良好的沟道条件及地形高差,使研究区的泥石流活动频繁,对公路交通安全造成了极大的威胁。

表1 公路沿线灾害类型及比例

线路内段共发育泥石流共125处,沿途均有分布,分布线密度为1.78处/km,规模以中—小型为主。由于物源主要为寒冻风化形成的块碎石和阶地砂卵石成分,黏粒等细粒成分较少,以稀性泥石流为主。

2.2 泥石流特征

区内沟谷型泥石流和山坡型泥石流均有发育,所占比例相当,其中沟谷型54处,约占43.2%,山坡型71处,占56.8%。

沟谷型泥石流运移沟道狭窄多弯,宽度10~20 m不等,纵坡降约87‰~364‰。两侧山体坡度较陡,主要集中在40°~70°,岸坡高陡,为崩解性物源汇聚创造了条件。崩落的块碎石阻塞沟道,逐渐积蓄能量,在降雨和融雪水作用下,溃决形成泥石流。沟口一般较宽缓,堆积范围宽广,对泥石流存在一定的缓冲效应,从而导致堆积扇平缓,坡度2°~7°。该类泥石流危害较小,危害程度一般,常采用涵洞和拦挡墙进行治理。

山坡型泥石流具有坡降大,运移路径短的特点。由于物源主要为寒冻风化产物的块碎石,其形成区与流通区融为一体,在水流作用下,快速运动至坡脚,形成堆积扇,堆积坡度10°~25°。该类泥石流(水石流),爆发突然、运动速度快,危害程度较大。

总之,研究区地处高寒、高海拔山区,寒冻风化强烈,冻融崩解物源补给较快,导致大部分泥石流活动频繁,频率主要集中在1 a1次。规模均相对较小,一次固体物质冲出量仅几十方到数百方不等,但由于沟口紧邻公路,对公路安全运营造成直接威胁,危害程度较大。

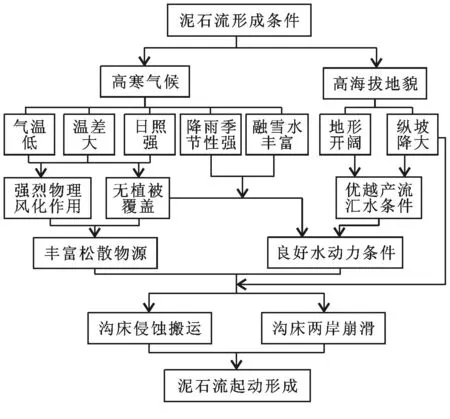

3泥石流成因机制

高寒、高海拔山区泥石流,有别于低山区泥石流,具备明显的高原特性,其在物源、水源和地形条件均有体现[6-7]。同一般泥石流相比,高寒气候造成的寒冻风化、融雪水等因素在泥石流形成过程中,占据着重要指导作用(如图1所示)。

图1 高寒山区泥石流形成机制

3.1 泥石流形成条件

3.1.1气候条件研究区属暖温带干旱气候,光照充足,热量丰富,降雨稀少,但季节性强。昼夜温差大,极低最高气温32.7 ℃,最低气温-27.2 ℃,冬季长而夏季短。其独特的高寒气候对泥石流的形成具有显著效应,主要分3个方面。(1) 受气候影响,导致研究区寒冻风化强烈。岩体白天暴晒膨胀,夜晚寒冻收缩,反复热胀冷缩导致其产生微裂纹,从而为雪水渗透创造了条件,加剧寒冻风化速率,岩体崩解碎落,形成较多的块碎石,为泥石流的形成提供丰富的物源条件。(2) 高寒气候,年平均温度5.6 ℃,再加上降雨稀少,基岩裸露,导致植被生长困难,仅局部有零星草丛。其独特的植被情况不仅有利于雨季产流和汇流的形成,而且失去了植被的固坡作用,散粒体更加容易启动。(3) 夏季日照强,气温高,融雪快速,促使水源丰富,易爆发泥石流,因此气温成为泥石流爆发的直接诱因。

3.1.2重力条件重力条件是泥石流发生、发展以及运动的动力条件,其来源于地形地貌特征。高寒山区泥石流的形成与地形地貌条件密切相关。整个研究区山势陡峻,坡度多在40°~60°之间,谷峰高差较大,逾越1 000 m。坡表冲沟为泥石流提供了良好的沟道条件,在较大沟床纵比降条件下,十分有利于水流的快速汇聚和泥石流的启动,由此也为泥石流运动提供了充足的势能。

3.1.3物源与补给条件调查表明,该区段各泥石流的物源形态单一,总体上可分为3种:崩落型、堆积型、侵蚀型。

(1) 崩落型。该类物源的形成来源于两种不同的构造途径。其一,研究区晚近构造活动强烈,岩体在构造应力和变质作用下,扭曲变形明显,再加上高寒山区强烈的冻融风化作用,尤其是千枚岩和辉绿岩地段,导致地表岩层破碎、节理裂隙发育,崩塌、碎落等重力地质现象时有发生,从而形成较多的松散块碎石堆积体。其二,新疆独特的地貌特征(“三山夹两盆”),强烈的构造抬升作用,形成较多的阶地产物,以砂卵石层为主,厚度较大,达数百米(图2)。卵石层胶结程度较低,稳定性较差,在雨水和融雪水作用下,逐渐崩落、滑塌,为泥石流形成提供了丰富的固体物质。该类物源,补给频率稳定,且具有长期性。

图2 山顶卵石层

(2) 堆积型。该类物源以磂沙坡以及坡表的崩坡积、残坡积物为主,结构松散,在长期的自重应力和雨水作用下,将直接由滑坡转换或补给形成泥石流。该类物源规模相对加大,具有较大的毁灭性。

由图5和表4可知,增大采样间隔τ后,间歇采样重复转发干扰产生的假目标集中分布在真实目标两侧,干扰能量的分布集中至分布中心。虽然MTD所得的目标距离相比真实目标发生偏移,而速度信息仍然无偏差。与多相位分段调制干扰相比,虽然真实目标被遮盖,但没有形成欺骗效果。

(3) 侵蚀型。该类物源主要分布于起始段,即盖孜河流下游。该区段以堆积作用为主,在坡脚和泥石流沟道内存在较多的块石、卵石等散粒体。泥石流形成可分为以下几个阶段[8]:首先,水流冲刷,侵蚀揭底;其次,散粒体坍落堵塞沟道;再者,溃决形成泥石流。该类泥石流估摸相对较小,数十方上百方不等。

不同地貌特征,物源补给形态也有所差异。在南段高山峡谷区,主要以寒冻风化形成的崩落型物源为主,形成的泥石流规模较小;北段“U”型谷,堆积作用明显,以堆积型和侵蚀型物源为主,其形成的泥石流规模相对较大,堆积扇宽缓。

3.1.4水力条件研究区年总降水量较少,年平均降水量97.2~127.5 mm,最大降雨量41.7 mm(1966年9月)。降水主要集中在夏季,即泥石流活跃期为6—8月。此外,研究区地处高寒山区,冬季因降雪致使山顶积雪丰富,夏季气温骤升,积雪大量而快速融化,为泥石流提供了良好的水力条件。上述条件造就了该区泥石流的独特性,其暴发性与气温息息相关,天气晴朗,气温升高,从而成为泥石流高发期。这点相对降雨型泥石流而言,具有显著的差异。

独特的气候、地形地貌、地质以及水力等条件,构筑了中巴公路频繁的泥石流活动。寒冻风化、坡顶卵石层滑塌保证了物源补给速率与数量,此外周期性融雪和冰川消融条件,促使泥石流活动具有一定的周期性,其频率主要集中在每年1次,部分沟道可达到每年3~4次。活跃期主要集中在夏季,这与夏季气温飙高,积雪快速融化息息相关,再加上该季节降水集中,进一步加剧了其活动频率。

3.2 泥石流形成外因

泥石流的形成,除了受物源、水源和地形等内在自然因素控制外,还受到人类生活、生产活动的影响[9],如:滥伐山林,改坡造田,修建交通、水利,采矿、采石弃渣等,往往造成水土流失,提供大量物源,诱发泥石流。

研究区段居住人烟稀少,无植被覆盖,外因主要来源于修建水电站、公路过程中不合理弃渣石的影响。不当的工程活动,乱开乱挖不仅为泥石流形成提供散体物源,同时也加剧了水土流失的发展。在水电和公路施工过程中,隧洞、陡坡开挖,形成较多的弃渣,再加上堆置不当,截排水、护坡、挡墙等防护不当,极易形成弃渣泥石流。此外,沿线部分地段过水路面、涵洞等设计标准较低,过流能力较差,从而加剧了泥石流的危害程度。

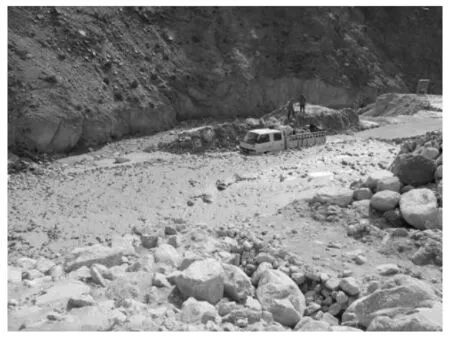

3.3 典型泥石流事件分析

本次泥石流具有典型的高寒山区泥石流特征,受气温影响所控制。形成区上高坡陡,发育有数条冲沟;流通区为早期泥石流堆积扇,经水流冲刷形的狭窄沟道,宽约2.0~5.0 m,坡度5°~15°;堆积区为扇体前缘公路。在光照、高温作用下,积雪与冰川消融迅速,经冲沟汇聚化形成水流,不断侵蚀坡表和沟口松散堆积体。在冲刷作用下,散体物质滑塌,堵塞沟道,最终溃决形成泥石流。由于坡度较缓,最大运动速度约2.0 m/s。

注:图中a,b,c,d表示泥石流暴发过程顺序。下同。

图4 第二波泥石流运动过程(位置2)

图5 泥石流堆积情况

4结 论

(1) 崩塌、泥石流、水毁、溜砂坡等地质灾害发育,总计237处,泥石流是最主要的地质灾害,125处,所占比例为52.74%,沿线均有分布,分布线密度为1.78处/km。

(2) 沟谷型泥石流和山坡型泥石流均有发育,所占比例相当,其中沟谷型54处,约占43.2%,主要展布于以堆积作用为主的北段,堆积扇宽缓,缓冲距离较长,危害程度较小;山坡型71处,占56.8%,以高山峡谷区居多,山高坡陡,运动速度快,危害严重。

(3) 区内泥石流具有典型的高原特性,不同于降雨型泥石流,天气晴朗,温度越高越易诱发泥石流。暴发频率主要集中在每年1次,部分沟道可达到每年3,4次,以夏季最为活跃。降雨稀少,气温飙高,主要

受到快速融雪、冰川消融作用的影响。

(4) 研究区泥石流的形成主要受气候、地形地貌、水力以及地质条件的影响。首先晚近构造活跃,岩体破碎,寒冻风化强烈,再加上山顶存在数百米厚卵石层,提供了充足的物源保障;高陡的地形,提供了足够的运动势能,一旦遇见集中降水或大量融雪水作用,散粒体侵蚀揭底、坍塌堵塞、溃决形成泥石流。

[参考文献]

[1]马煜,余斌,吴雨夫,等.四川都江堰龙池“8·13”八一沟大型泥石流灾害研究[J].四川大学学报:工程科学版,2011,43(1):92-98.

[2]唐川,梁京涛.汶川震区北川9·24暴雨泥石流特征研究[J].工程地质学报,2008,16(6):51-758.

[3]倪化勇,郑万模,唐业旗,等.绵竹清平8·13群发泥石流成因、特征与发展趋势[J].水文地质工程地质,2011,38(3):129-133.

[4]马东涛,崔鹏,杨坤,等.新藏公路新疆段泥石流灾害初探[J].干旱区地理,2004,26(4):349-354.

[5]邓养鑫.天山独(山子)库(车)公路北段泥石流研究[J].干旱区地理,1994,17(1):30-37.

[6]倪化勇,陈绪钰,周维,等.高寒高海拔山原区沟谷型泥石流成因与特征:以四川省雅江县祝桑景区为例[J].水土保持通报,2012,32(1):211-215.

[7]王景荣.帕米尔高原东北边缘山区的冰川泥石流[J].水土保持通报,1985,5(1):51-54.

[8]何思明,吴永,李新坡.黏性泥石流沟道侵蚀启动机制研究[J].岩土力学,2007,28(10):155-159.

[9]许强.四川省8·13特大泥石流灾害特点,成因与启示[J].工程地质学报,2010,18(5):596-608.

Characteristics of Debris Flow at Aoyitake-Bulunkou Section of Sino-Pakistan Highway in Alpine Mountains

WEI Xiaojia, PEI Xiangjun, MENG Minghui

(StateKeyLaboratoryofGeohazardPreventionandGeoenvironment

Protection,ChengduUniversityofTechnology,Chengdu,Sichuan610059,China)

Abstract:[Objective] To acquire the characteristics of debris flow in alpine mountain in order to analyze the mechanism and the harm degree. [Methods] Based on the field investigation, the “three high” distribution of debris flow (cold, high-altitude, high-intensity) along Sino—Pakistan highway, the inducing mechanism were researched. [Results] At this area, tectonic movement was active, rock mass structure was broken, joint fracture was developed, besides located in the alpine mountains, and affected by climate and the rock thaw to spall, thus created conditions for the outbreak of the debris flows. In addition, because of the unique structural characteristics of Tianshan Mountain, there were several hundred meters thick of sand and gravel layer to ensure the replenishment rate. High and steep terrain provided sufficient movement potential. Thereby concentrating rainfall and snowmelt role were the direct causes of the outbreak of debris flow. Erosion, collapse blocked and outburst came into being debris flow. [Conclusion] The debris flow in alpine mountain was mainly affected by climate, terrain, hydraulic power and geological conditions. With the greater difference from rainfall debris flow, it has obvious plateau characteristics, reflected in the source material, water and terrain conditions.

Keywords:Sino-Pakistan highway; alpine mountain; debris flow; frost weathering; snowmelt

文献标识码:A

文章编号:1000-288X(2015)03-0354-05

中图分类号:P642.23

收稿日期:2014-03-30修回日期:2014-04-19

资助项目:国土资源部公益性行业专项“突发地质灾害应急响应支撑关键技术研究”(201211055); 西部交通建设科技项目“新疆边防公路病害整治优化技术体系研究”(2009318797029)

第一作者:魏小佳(1990—),男(汉族),四川省大竹县人,硕士,研究方向为工程地质及地质灾害。E-mail:weixiaojiacdut@126.com。