油田特高含水油水混合物低温流动特性的室内研究

2015-02-15丁慎圆王梓栋吕宇玲李长亮

董 燕 丁慎圆 王梓栋 吕宇玲 李长亮

1大庆油田工程有限公司2中国石油工程建设公司华东设计分公司3中国石油大学(华东)储建学院4大庆油田天然气分公司

油田特高含水油水混合物低温流动特性的室内研究

董 燕1 丁慎圆2 王梓栋1 吕宇玲3 李长亮4

1大庆油田工程有限公司2中国石油工程建设公司华东设计分公司3中国石油大学(华东)储建学院4大庆油田天然气分公司

采用室内环道实验的方法研究了水平管中特高含水油水混合物在原油凝点及其以下温度的流型、压降梯度、混合黏度和温度、含油率、流速等参数的关系。研究结果表明:凝点以下油水混合物的流型均为水漂油块流型,凝点时会出现水包油包油团流型,在温度较低时会出现明显的管壁黏油现象;油水混合物的压降梯度随温度的升高略有减小,幅度很小,随含油率的升高逐渐增大,幅度较小;油水混合物的混合黏度随流速的增大逐渐减小,表现出明显的剪切稀释性,随含油率的升高逐渐增大。油水混合物的压降梯度和混合黏度均随聚合物浓度的升高大致呈先减小后增大的规律。

油水混合物;高含水;低温;流型;压降梯度;混合黏度;实验

随着东部油田的开采进入中后期,我国多数油井采出液含水量达到90%甚至更高,进入三次采油阶段,油田生产进入特高含水开发期后,与开发前期相比,油井采出液的性质发生了很大变化[1-2]。虽然国内外对油水两相流的流动特性已进行过许多研究[3-4],但是针对特高含水体系低温流动规律的室内实验研究较少,特别是温度低于原油凝点的研究,此状态下原油为胶凝态,难以用常规方法进行混合[5]。针对这一研究难点,自行设计了可实现原油凝点以下温度时油水两相合理混合的实验系统。在油田采出液含水率上升、原油产量下降、能耗逐年呈上升势头的背景下,更加准确地掌握特高含水油水混合物的低温流动特性,对地面集输管路压降的计算、运行温度的合理确定以及油田地面已建设施的高效利用有重要的现实意义。本文采用一种大庆原油及油田现场水进行了室内特高含水油水混合物在原油凝点及其以下温度流动规律的研究。

1 实验系统及主要设备

实验系统由双螺杆泵、质量流量计、油水混合器、实验管路、观察窗、储罐等组成,环道流程如图1所示。实验管路为内径25.4mm、长30.8m的不锈钢套管,夹层可以通过水浴控温。油罐、水罐及实验管路分别采用3套不同的温控系统控制其温度。实验管路分为换热段与测试段,在换热段油相、水相充分交换热量达到目标温度,在测试段测试相应的压降数据。管路沿线布置了P1~P4四个Keller压力传感器和T1~T4四个温度传感器。实验过程中油相、水相分别通过质量流量计计量,经油水混合器混合后进入实验管路,然后通过换热段和测试段后进入分离罐。实验流速为0.4~1.4m/s,温度为22、25、28和32℃(原油凝点),含油率为5%~20%。

图1 实验环道流程

2 实验结果

2.1 流型图

在原油凝点以下,各个含油率和混合流速下的特高含水油水两相混合物均为水漂油块流型,如图2(a)所示。这是因为在凝点以下原油为胶凝态,容易形成大块的凝团。

实验中还发现,在原油凝点以下运行时会出现管壁粘油的现象,如图2(b)所示,这在实际生产过程中也是不可避免的一种状况。管壁粘油导致了管路内径的减小,使得沿程摩阻变大,增大了能量的消耗,应当尽量避免。温度越低、流速越低、含油率越高,越容易出现管壁粘油的现象。22℃混合流速为0.4m/s时均出现了明显的管壁粘油现象,且随着含油率的升高管壁粘油现象越来越严重。混合流速为0.6m/s时,含油率20%时出现了明显的管壁粘油现象;25℃混合流速为0.4m/s时,当含油率达到20%时才有明显的管壁粘油现象出现,混合流速为0.6m/s时则没有出现明显的管壁粘油现象;28℃混合流速为0.4m/s时各个含油率下均没有出现明显的管壁粘油现象。

在原油凝点温度时,混合流速为0.4、0.6、0.8和1.0m/s时油水两相混合物的流型为水漂油块;流速为1.2和1.4m/s时,油水两相混合物的流型为水包油包油团,如图2(c)所示。

图2 流型图

因管壁粘油现象导致管路内径的减小,出口段为PPR材质更容易粘油,积聚了较多的原油,管路内径更小,实验过程中在小流量下观察到了不满流现象,如图2(d)所示。

2.2 压降梯度随流动参数的变化规律

图3是含油率5%时,油水混合物的压降梯度随温度的变化规律。从图3可以看出,压降梯度随温度的升高整体上略有减小的趋势,变化幅度很小,某些工况下压降梯度随温度的升高会出现上下波动现象。这是因为油水混合物的压降梯度主要由外相决定,在水漂油块流型下外相水相的黏度随温度变化较小,导致油水混合物的压降梯度随温度的升高而略有减小,压降梯度随温度升高出现的波动现象是由于管壁粘油现象导致的。

图3 压降梯度随温度的变化

图4 是不同温度和流速下油水混合物的压降梯度随含油率的变化规律。从图4可以看出,各个工况下油水混合物的压降梯度随含油率的升高都略有增大,但增大幅度很小。这说明在原油凝点以下,高含水油水混合物的压降梯度十分接近相同流速下水相的压降梯度。

图4 压降梯度随含油率的变化

图5 混合黏度随混合流速的变化

2.3 混合黏度随流动参数的变化规律

图5是含油率10%时,各个温度下油水混合物的混合黏度随流速的变化关系。从图5可以看出,随流速的增大混合黏度逐渐减小,表现出明显的剪切稀释性。

图6是混合流速1.0m/s时,混合黏度随含油率的变化规律。从图6可以看出,各工况下随含油率的升高混合黏度均逐渐增大。这是因为含油率的升高使得油水混合物的相间摩擦增大,导致了混合黏度随含油率的升高而逐渐增大。

图6 混合黏度随含油率的变化

图7 是混合流速1.2m/s时,不同含油率下混合黏度随温度的变化规律。从图7可以看出,随温度的升高混合黏度整体上呈逐渐减小的趋势,但波动较大,这主要是由于管壁粘油导致油水混合物的压降梯度随温度升高波动造成的。

图7 混合黏度随温度的变化

2.4 聚合物对油水混合物流动特性的影响

进入三次采油阶段后聚合物驱油技术得到了广泛的应用,这导致集输管路中含有大量的聚合物[5],为此本文还研究了聚合物浓度对油水混合物流动特性的影响。

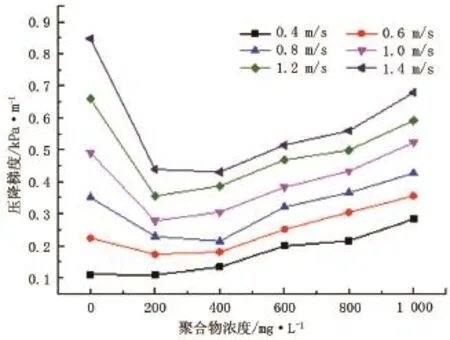

图8是含油率10%、22℃时不同流速条件下油水混合物的压降梯度随聚合物浓度的变化规律。从图8中可以看出,除0.4m/s外其他流速条件下油水混合物的压降梯度随聚合物浓度的升高均呈现先减小后增大的规律。在200~400mg/L聚合物浓度之间有最小压降值。

图8 压降梯度随聚合物浓度的变化

从含油率5%、流速1.0m/s时油水混合物的混合黏度随聚合物浓度的变化规律可以看出,各个工况下油水混合物的混合黏度均随聚合物浓度的升高先减小后增大,同聚合物浓度为0时的数据相比较,流速越低混合黏度随聚合物浓度升高而回升的幅度越大。

3 结论

采用室内环道实验研究了特高含水油水混合物在原油凝点以下的流型、压降梯度、混合黏度随流动参数的变化规律。实验结果表明,凝点以下油水混合物的流型均为水漂油块流型,凝点时会出现水包油包油团流型,在温度较低时会出现明显的管壁粘油现象;油水混合物的压降梯度随温度的升高略有减小,幅度很小,随含油率的升高逐渐增大,幅度较小;油水混合物的混合黏度随流速的增大逐渐减小,表现出明显的剪切稀释性,随含油率的升高逐渐增大。油水混合物的压降梯度和混合黏度均随聚合物浓度的升高大致呈先减小后增大的规律。

[1]乔晶鹏,梁志武,樊文杰,等.特高含水期油井常温输送新途径[J].石油规划设计,2003,14(2):28-30.

[2]马立国,胡国元,米宏云,等.油田高含水期常温集输技术[J].内蒙古石油化工,2004,1(30):119-121.

[3]VielmaM,AtmacaS.Characterizationofoil/waterflowsin horizontalpipes[R].SPEAnnualTechnicalConferenceand Exhibition.California,USA.2007.

[4]TralleroJL.Oil-waterflowpatternsinhorizontalpipes[D].UniversityofTulsa,1995:4-5.

[5]曲险峰,单志媛,宗华,等.聚合物对原油乳状液稳定性的影响[J].应用化工,2012,41(7):1176-1178.

(栏目主持杨军)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.6.009

基金论文:国家自然科学基金项目(51106182)资助。