关于“复制”

2015-01-21孙源

孙源

为纪念北京和布鲁塞尔建立友好城市20周年,由汉斯·马里亚·德·沃尔夫(Hans Maria de Wolf)担任策展人、比利时自由大学和中央美术学院共同主办的“破门而出:师传与模仿”(Master Mould and Copy Room)展正在中央美院美术馆展出。

这次展览的主题缘起于西方艺术界对于“复制”这一概念认知上的变化:西方自文艺复兴以来一直将对艺术大师作品的模仿或复制视为亵渎,甚至是犯罪;然而,自杜尚和安迪·沃霍尔以来的西方观念艺术早就打破了这一思维,从某种意义上讲,观念艺术的历史就是“复制”和“挪用”的历史。

师传与模仿:向杜尚和安迪·沃霍尔致敬

1917年,杜尚将一个从商店中购买的小便池签上了自己的名字,并将其送入展馆作为自己的作品展出。1964年,安迪·沃霍尔和他的助手采用印刷技术制作出成堆的“布里洛盒子”并用来参加纽约Stable画廊的展览。这两件在艺术史上具有颠覆性意义的作品利用“挪用”现成品的手法消解了艺术与日常物之间的界限,引发了人们对“艺术与实物究竟有何区别”的质疑。丹托在《寻常物的嬗变》一书中对这一疑问给出了答案:艺术品与其寻常世界中的副本的区别,并不在于物理属性,而在于它们各自所处的关系。杜尚和沃霍尔的挑衅行为使丹托认识到了所有关于艺术的传统定义都不再恰当,“突然之间,艺术和哲学即将彼此接纳”。

本次展览的参展艺术家以各种方式继承了杜尚和沃霍尔在上个世纪所开启的观念艺术范式,围绕“复制”(copy)这一艺术领域中常见且具有争议的概念,呈现出各自在观念上的创新。

复制与挪用

“挪用”指在艺术创作中直接利用或稍加修改就对那些早已存在的物品或图像加以利用的艺术创作手法,是观念艺术中常见的语言。放置在中央美院美术馆入口处的一个“白房子”,是比利时艺术家马塞尔·布达埃尔(Marcel Broodthaers)的名作《白色房间》的复制品(原作藏于巴黎蓬皮杜艺术中心)。这个根据艺术家布鲁塞尔家中客厅等比复制而来的房间,其木质墙壁上贴有很多打印的法文词汇,如“博物馆”、“画廊”、“油画”、“主题”、“构图”、“光线”“特权”等。这件挪用艺术作品试图传达的正是艺术世界中的“白房子”——博物馆——对艺术品的生成、接受和消费方式的影响,以及艺术世界内部的复杂关系。这正是丹托所说的“艺术的‘关系结构”。丹托认为,艺术品之所以为艺术品,在于它和当时的艺术世界处在某种关系中。

本次展览中,比利时雕塑家吉洛姆·拜尔(Guillaume Bijl)的装置作品《投票站博物馆》同样展示了艺术家对现成品的“挪用”。拜尔在美术馆内建立了一个小型的博物馆,博物馆中的六个投票站由世界各地的投票站实物复制而来。艺术家在入口处上方设计了“博物馆”字样,并将内部墙壁粉刷成经典的深绿色,还在每个投票站旁配上了“展签台”(上面是投票站原产地的地图),虚拟出了一个从未在现实生活中存在过的投票站博物馆。艺术家将投票站从其现实语境中抽离出来,“挪用”到这个虚拟的博物馆空间中独立展示,引发观众对投票这个特殊人类行为的审视。于是,投票站脱离了“纯然之物”的身份,成为了传达观念的艺术品。

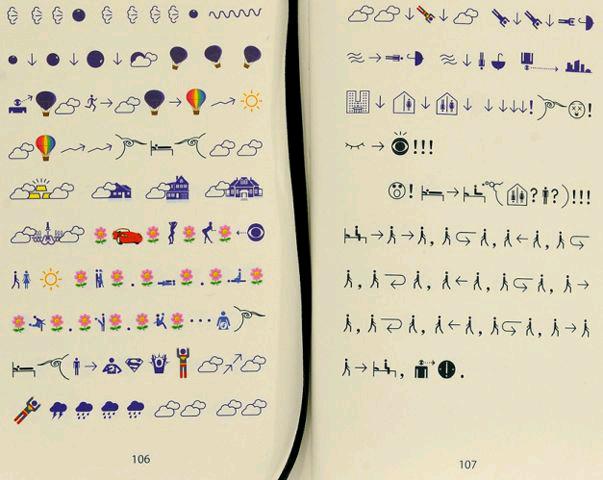

参展作品《地书》是中国艺术家徐冰用他通过各种渠道从世界各地收集到的标识创作的一本读物,全书包括版权页在内没有一个传统文字,全部由标识符号构成。徐冰整理《地书》标识的原则是:不做主观的发明和编造,只做收集、拷贝、整理和格式化的工作。在《地书》的表述系统中,所有的标识都有其来源和出处,艺术家挪用了既有的符号,将其置于新的语境当中。全球一体化影响下的“复数性环境”和Copy文化,使标识成为一种适应全球化、超越地域文化的便捷的传达方式,为《地书》的创作与传播提供了语境。

原作与复制品

“复制品”通常被认为不具备原作的“韵味”而被当作是第二性的东西,但在有些艺术家眼中并非如此。展厅中一件非常有趣而引人深思的作品是比利时艺术家迪迪埃·菲迈恒(Didier Vermeiren)创作的雕塑《无题》。艺术家将一个古典雕塑的基座加以复制之后,颠倒并重叠放置在原本基座的上方。于是,“基座”的复制品取代了通常意义上的艺术品,被放置在另一个基座上加以展示。

上世纪八九十年代,菲迈恒通过一系列以基座为元素、质疑雕塑基本问题的艺术作品享誉国际。在艺术史传统中,“基座”向来是建筑与雕塑的附属品,而菲迈恒将这一毫无存在感的实物加以重复、颠倒、翻倍、反转,进而将基座提升为雕塑,使复制品成为原创,消极成为积极,边缘成为中心。这一解构手法为作品赋予了强烈的观念张力。

康迪达·赫夫(Candida H?fer)虽然是一位德国艺术家,但本次展览的策展人仍决定特邀这位摄影艺术家参展。赫夫关于《加莱义民》青铜雕塑的系列摄影挑战了“原作”的权威并触及了艺术品开放性的话题。她寻找到所有现存的12件罗丹《加莱义民》雕塑的下落,并用摄影记录下它们在不同环境中的场景:在哥本哈根的美术馆台阶旁,在伦敦威斯敏斯特的花园中,在巴黎的罗丹美术馆中,在首尔一幢办公楼的大厅里等等。法国法律承认一件原作的12件复制品都是“原作”,这样一来,被视为第一性的“原版”成为了一个虚构。这些看似一模一样的雕塑,因其所处的环境不同而引发了观者截然不同的想象。