伊犁河谷汛期一次短时强降水雨滴谱特征分析

2015-01-04江新安王敏仲

江新安,王敏仲

(1.中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所,新疆乌鲁木齐 830002;2.伊犁州气象局,新疆伊宁 835000)

伊犁河谷汛期一次短时强降水雨滴谱特征分析

江新安1,2,王敏仲1

(1.中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所,新疆乌鲁木齐 830002;2.伊犁州气象局,新疆伊宁 835000)

利用常规地面、高空、新一代天气雷达以及雨滴谱资料,对2012年8月3日发生在伊犁河谷一次较大范围暴雨的天气形势、雷达回波特征和降雨微物理特征等进行深入分析。200hPa西风急流、500hPa中亚低涡和地面冷锋是这次强降雨过程的天气背景。通过对暴雨雨滴谱演变分析得出,对流性降水是这次暴雨的主要组成部分,对流云团微物理结构存在明显的不均一性,存在多个强降水中心,水平尺度多维持在10km左右,持续时间短,降水集中且雨滴浓度大,雨滴谱宽及分布差异大。同时分析雨滴谱演变特征、降水微结构特征、以及各种特征参量(平均直径Da、最大直径Dmax、粒子浓度N,雨强R,雷达反射率因子DBZ)、分雨强雨滴谱特征和ZR关系等。通过对这些量的分析,初步了解到了伊犁河谷短时强降水微物理结构特征。

伊犁河谷;暴雨;粒子数浓度;雨滴谱

随着现代气象综合探测体系的建设,伊宁国家基准站能够获取丰富的气象资料,但各种观测资料相对独立,没有得到很好的应用和融合。特别是对降水成因的微物理过程认识较为浅显。雨滴谱作为研究云和降水微物理结构的重要内容之一,含有丰富的降水微物理特征信息,在遥感信号衰减、雷达定量测定降水、模式参数化、人工影响天气效果的检验和水土保持等方面有着广泛的应用。我国从20世纪60年代以来,陆续进行了这方面的观测和研究,并取得了一些重要的成果。刘红燕等[13]根据由声雨滴谱仪器测量得到的雨滴谱资料,结合降水云的结构将降水云系划分成为对流云降水云系和层状云降水云系。通过对这两种降水云系中的稳定雨滴谱特征的分析,进一步划分降水云系的判据。李艳伟,杜秉玉[15]分析研究了天山山区雨滴谱特性及分布模式,同时分析了各档雨滴对总数密度、总雨强的贡献,及大滴的破碎、小滴的形成情况。微结构参量随时间的演变在受到天气系统影响时,雨强的变化不仅与数密度有关,而且与最大直径Dmax也密切相关。陈德林等[14]对雨滴谱的特征也进行过详尽的分析和研究,得出有意义的结论。伊犁河谷地处内陆地区,属干旱半干旱大陆性气候,阶段性干旱问题日趋严重,夏季山区降水是解决干旱问题的重要途径之一,为使人工增雨作业能有更好的效果,深入研究山区降水特点很有必要。本文利用乌鲁木齐沙漠气象研究所在伊宁部署的雨滴谱观测仪对2012年8月3日伊犁河谷的一场强降水微物理过程进行剖析,结果表明:河谷短时暴雨天气过程雨滴谱粒子浓度、滴谱直径差异很大,暴雨的产生是由降水粒子浓度、持续时间、雨滴直径共同决定的。

1 降水过程概况

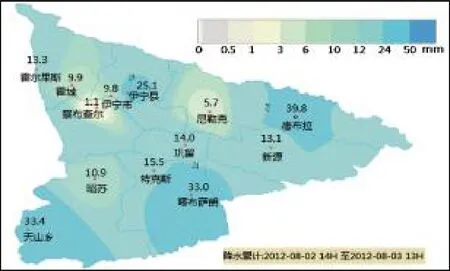

2012年8月2日14时至3日13时,受中亚低涡和西南暖湿空气的共同影响,河谷地区出现了一次大范围的强降水过程,各站点24h降雨量多在12mm以上,最大雨量达到39.8mm,这在干旱少雨的西北地区相当少见。图1是这次降水过程24h雨量分布),可见伊犁河谷喇叭口地形造成降水的分布极不均匀,强降水中心分别位于地势逐渐升高的东部和南部山区,其中有个别测站1h达到18mm以上。

图1 2012年8月2日14时到3日13时降水量

2 天气形势演变

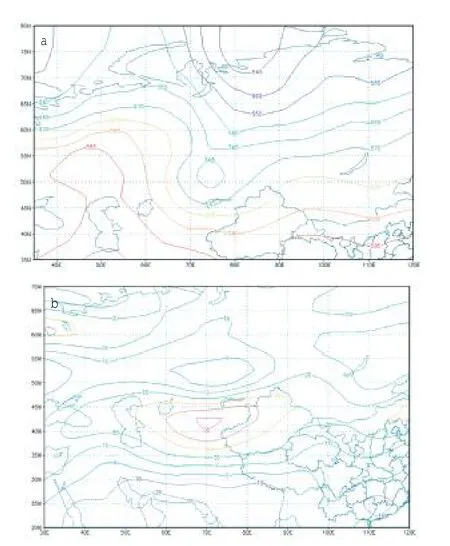

8月2日20时500 hPa伊犁河谷地区处在中亚低涡系统影响范围,多短波活动,河谷上空有明显的风向风速切变,与此同时,原位于南疆偏西切变线在偏南气流的作用下北抬至河谷边缘一带,与从低涡中心分裂的短波槽汇合,促使系统明显增强。南支槽前的西南暖湿气流与中亚低涡引导的冷空气相遇,为低涡的快速发展提供了重要的水汽和能量来源。200hPa高空图上的西风急流轴逐渐压到新疆上空,中心风速增大到48m/s,其产生的抽吸和辐散效应对中亚低涡的发展和降水的形成有重要作用(图2)。700hPa切变线东移过程中落后于500hPa高度槽,构成了前倾状的不稳定空间结构,非常有利于低涡的继续发展。

3 新一代天气雷达回波演变特征

新一代多普勒天气雷达(CINRAD)不仅具有较强的定量测量降水回波强度的能力,而且能够利用多普勒效应来测定降水粒子的径向运动速度,并通过得到的速度信息来推断降水云体的风速分布、风场结构特征等。本文利用伊宁新一代天气雷达的基本反射率因子、基本速度、初步分析了这次降水过程中云和降水系统从初生、发展直到成熟阶段的回波结构演变及流场配置情况。由于伊犁河谷三面环山,海拔较高,0.5°仰角地物杂波较多,这次过程主要选取1.5°、2.4°仰角的产品。

图2 2012年8月2日20时500hPa高度场(a)和200hPa风速(b)(m/s)

3.1 雷达反射率因子特征分析

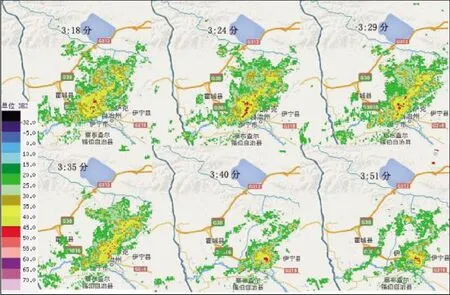

分析组合反射率演变(图3)及1.5°、2.4°基本反射率图表明,3日03—05时伊宁的强降水是由局地强对流发展所致,03时雷达西北部30km处有大片混合性降水回波东南移,强度中心40dBz并逐渐发展加强,3:25降水开始,回波强度达到50~55dBz,回波顶高9km左右,垂直液态水含量16kg/m2,一小时降水量6.5mm;4:41回波继续发展加强,反射率因子垂直剖面显示30~40dBz的回波接地,50dBz的强中心在1km高度,以上表现出了雷阵雨特征。从2.4°零等速线分析,伊宁强降水时段,在距雷达40~60km方位30°区域,测站偏北部有气旋性风场,存在辐合上升运动,同时测站正西约75km处也有气旋性风场,随后此处对流发展,回波沿北山东移发展到中γ尺度,强度中心达到52dBz,周围沿山的回波普遍强度在30dBz以上。4:52开始该单体开始减弱东移,短时强降水天气趋于结束。

3.2 雷达速度场特征分析

从2.4°速度图分析,2:46径向速度的负速度区面积约30km2,最大速度值为-20.7m·s-1,2:51回波速度零线成准南北向,长度为44.8km,径向速度最大值也在回波带的强中心位置。随着回波带东移,3:19时在距离测站10.3km,方位291.2°探测到中心值(12.6m·s-1,-13.2m·s-1)小尺度的辐合区(图4a),此时伊宁降水达到最大。随着回波的东移,辐合加强,直到4:52时减弱消失,但此时负速度区前沿出现强烈的速度变化,从-4m·s-1变到-24m·s-1以上,在距离雷达站32km处形成西南—东北向的速度辐合带,由此形成弓状回波。弓形回波后部为-15m·s-1以上大片负速度区域(图4b),说明低层已出现急流。

4 雨滴谱分布特征

雨滴谱观测是微观云降水物理的重要内容之一。通过对雨滴谱特性的研究,可以深入探索成云成雨机制。本文通过对这次降水雨滴谱资料详细分析,发现山区出现强降水过程大多有系统性天气入侵的背景,在大范围的层状降水云中伴随中小尺度对流系统,极易出现短时局地暴雨,诱发山洪、泥石流等地质灾害。

4.1 雨滴谱演变特征

2012年8月3日伊犁河谷这次短时暴雨天气过程,是一次典型的系统性天气,整体云系呈东北西南向,属于积层混合云降水,大范围的层状云系中嵌有中小尺度对流性云块,正是由于这些对流较强的云团给河谷的局部地区带来了较强的降水,以下通过对降水滴谱的观测和分析来揭示这次短时暴雨的降水粒子演变特征。

图3 2012年8月3日3:18—3:51反射率因子

图4 2012年8月3日雷达径向速度

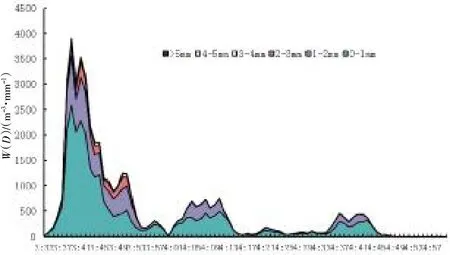

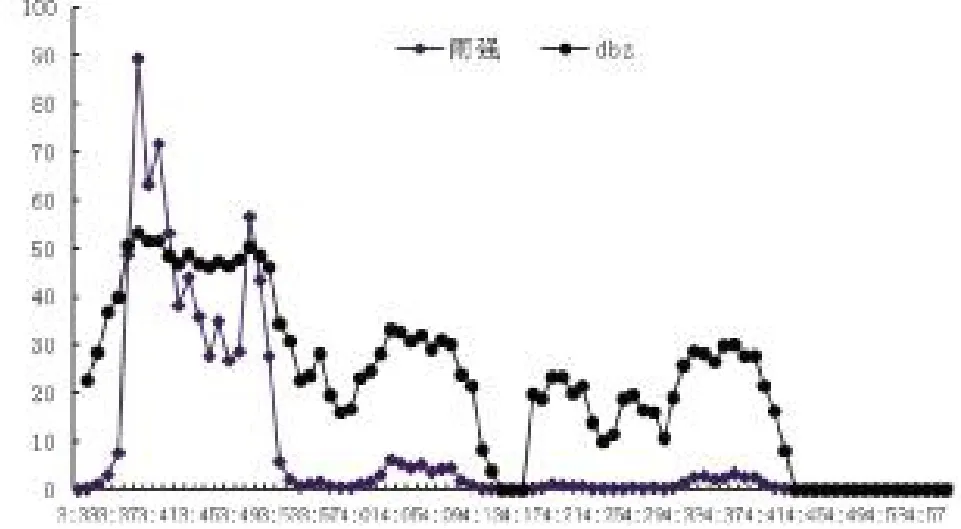

图5是新疆伊宁观测点2012年8月3日短时强降雨过程雨滴谱演变特征,这次过程8月2日14:00开始至8月3日13:00结束,持续时间24h,其中在伊宁观测点的降雨集中在8月3日03:00—05:00,从图5可以看出,这个降水时段存在一个最大降雨云团,属于典型的对流性雨团降水,粒子数浓度高值区持续的时间约5min,03:38—03:42粒子数浓度超过3000m-3,最大粒子数浓度达到3 901m-3,主要是小粒子和中等尺度粒子。最大雨强达到90mm/h,最大雷达回波强度超过50dBz,大粒子直径达到5mm以上。04:04—04:12降水强度明显减弱,粒子浓度下降到1000m-3以下,主要是中小粒子,同时存在一定浓度的中等尺度粒子,雨强不到10mm/h,04:36—04:45降水处于收尾阶段,粒子数浓度在500m-3以下,主要是以小粒子为主,存在一定浓度的中等尺度粒子,雷达回波强度30dBz左右,粒子直径小于2.5mm,最大雨强没有超过4.0mm/h,属于层状云降水。从雨滴谱的分布特征可以看出,这次短时暴雨过程降水突发性很强,雨强短短5min直线上升到90mm/h,然后逐渐下降维持20min左右。由图5、图6可以看到,3mm左右大降水粒子并没有分布在雨强最大的区域,造成这种现象的原因应该是较强的对流作用使得大量较大粒子在下落的过程中破碎成小雨滴,在雨强较为稳定的40mm/h,存在较高浓度的3mm大雨滴。从雨滴的反射率因子可以看出(图6),产生降水的雨滴反射率因子强度均在30dBz以上,并且当反射率因子达到50dBz时,则出现了>50mm/h的降水和>5mm的大水滴,当时测站并没有观测到固态降水。这是由于夜间对流发展不够旺盛原因造成的。

图5 伊宁2012年8月3日短时暴雨雨滴谱随时间的演变

图6 伊宁2012年8月3日短时暴雨雨强(mm·h-1)与雷达反射率因子/dBz随时间的演变

4.2 降水微结构特征参量及降水粒子各尺度档对雨强的贡献

表1列出了伊宁短时暴雨微结构特征量,其中M为样本个数,N代表粒子数浓度,R代表雨强,DBZ为雷达反射率因子,Da为平均直径,Dmax为最大直径。

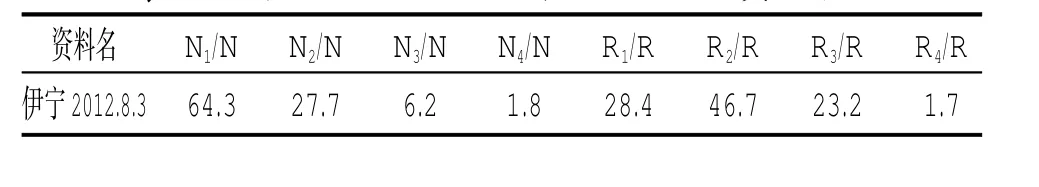

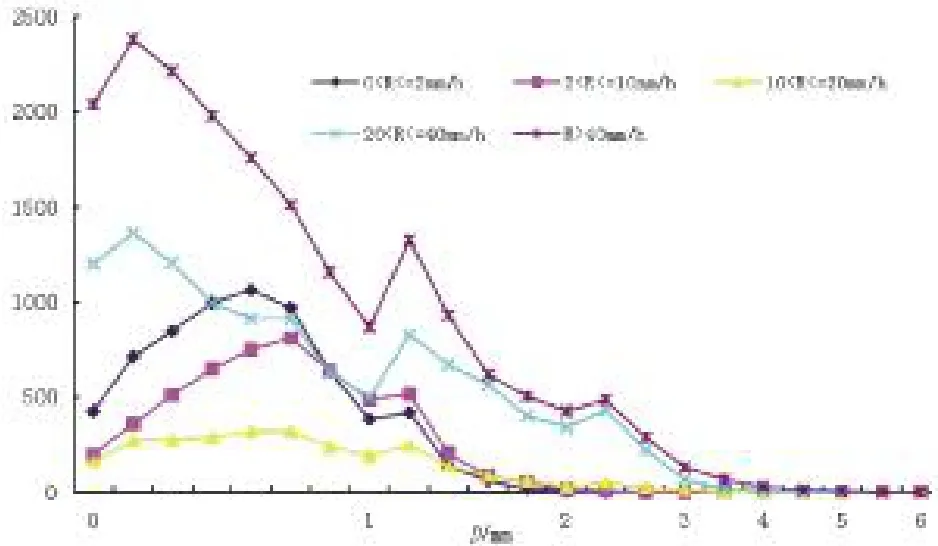

结合图3雷达回波分析,8月3日03:00—05:00伊宁处于在主雨带的覆盖下,对流性雨团发展旺盛、强降水持续时间相对较短,从03:33—05:00共获得93个样本,平均粒子浓度488m-3,平均雨强8.5mm/h,粒子平均直径1.002 6mm,最大粒子直径6.45mm。以上可以看出过程降水粒子尺度大,粒子数浓度均值较大,强降水持续时间短,最大降水粒子达6.45mm,说明同一雨团微物理结构的不均匀性,虽然对流强度大,但回波顶高略低,未产生固态降水。为揭示雨滴的尺度分布与短时暴雨的降水强度之间的关系,表2列出了各档雨滴浓度对总雨强的贡献情况,N1/N、N2/N、N3/N、N4/N分别代表0~1mm、1.0~2.0mm、2.0~3.0mm、D>3.0mm的雨滴占总数的百分比;R1/R、R2/R、R3/R、R4/R分别代表0~1.0mm、1.0~2.0mm、2.0~3.0mm、D>3.0mm的雨滴对雨强的贡献百分比。伊宁这次降水过程,D<1.0mm的粒子偏多,占总数浓度的比例64.3%,1.0 表2 各档雨滴浓度对总雨强的贡献/% 4.3 分雨强情况下的雨滴谱分布 将这次过程按雨强分类,由图7分析,20mm/h雨强以下粒子谱宽均在2mm以下,滴谱浓度差别不大;雨强达到20mm/h以上,才出现较大降水粒子,雨强越大,雨滴谱宽也越大,雨强大于40mm/h谱宽涵盖了0~6mm区间。由表2可知,雨滴直径2mm以下的小雨滴浓度很大,占到雨滴谱浓度的90%以上,占总雨强的75%。从另一方面可以看出,虽然大雨滴的浓度不到10%,但对总雨强的贡献却达到25%。而且从雨强40mm/h滴谱分布看,小雨滴浓度远远大于其他分型,造成这种现象的原因应该是较强的对流作用使得大量较大粒子在下落的过程中破碎成小雨滴。另外,随着雨强的增大,雨滴谱谱型在1.5mm左右处,明显分为两段,雨强小于20mm/h,大粒子已经减少到对雨强没有什么贡献。只有当雨强>20mm/h时,才存在大降水粒子。 图7 伊宁2012年8月3日短时暴雨分雨强下的雨滴谱分布 4.4 Z—R关系分析 雷达定量测量降水的方法有好几种,如Z—R关系法、标准目标法、衰减法和正交偏振法等。目前在日常工作中最常用的是Z—R关系法,即应用雷达气象方程由测得的回波功率算出雷达反射因子Z值,然后根据事先得到的Z—R关系而推得降水强度R。目前雷达系统采用的标准关系式Z=300 R1.4来完成的,然而,雷达反射率因子是由降水粒子谱分布决定的,不同的粒子谱分布会得到不同的雷达反射率因子,大量研究表明(刘红燕和雷恒池等,2006),Z—R关系会因时间、空间和地理位置的不同而不同,那么寻求一个合适的Z—R关系,对于改进局部地区特定季节降水的估测就显得尤为重要。本文对各时间点上的雨滴谱数据进行统计分析,无法得出了相关性较好的Z—R关系式,也从另一方面说明,标准关系式Z=300 R1.4并不适用于伊犁河谷这种地形环境,更不能适用于这种中小尺度对流系统造成的短时暴雨。 分析表明,此次强降水过程是一次明显的系统性天气过程,在系统进入伊犁河谷后,由于不稳定层结和地形的共同作用下形成。 (1)北方冷空气团与南支水汽在南部山区交汇以及特殊的地形是此次大降水分布不均匀的根本原因。此次过程高层有高空急流、低空为风向风速辐合,并且在2日20h伊犁河谷上空大气处于不稳定状态,同时具备了一定的水汽条件和较强的上升运动,在弱冷空气的触发下产生了强降水天气。 (2)雷达反射率因子,多个强回波单体在移动的过程中逐渐合并、分裂,且移动速度慢,对流活动旺盛,是出现局地短时暴雨的直接原因。 (3)雷达径向速度,低空急流的出现提供了大量水汽,使低层增湿,为暴雨的发生累积能量,有利于不稳定对流发展。 (4)通过雨滴谱的分析,0~2mm之间的雨滴数浓度占总浓度的92%,对雨强的贡献达到了75.1%,这部分雨滴是降水的主体,降水过程雨滴的尺度变化对雨强变化影响很大,但雨滴浓度并不是影响雨强的决定性因素。 (5)降水微物理结构参量受到小尺度强对流天气系统影响时,降水粒子浓度分布以直径<1mm的雨滴为主,其对雨强的贡献不是很大,直径>3mm的雨滴数量虽然很少,但对雨强贡献却很大,对流系统降水的大雨滴较少而小雨滴数目多,主要是由于强对流作用使得大量较大粒子在下落的过程中破碎而成。 [1]朱乾根,等.天气学原理和方法[M].第3版.北京:气象出版社,2000. [2]张弘,孙伟.初夏青藏高原东侧一次特大暴雨的综合分析[J].高原气象,2005,24(2):232-239. [3]纪晓玲,胡文东,刘庆军,等.宁夏一次突发性暴雨中小尺度系统分析[J].宁夏大学学报:自然科学版,2007,28(1):32-36. [4]胡文东,穆建华,丁建军,等.一次降水过程多普勒雷达资料分析[J].宁夏工程技术,2005,4(1):13-17. [5]牛淑贞,张素芬,席世平,等.河南一次特大暴雨过程的中尺度分析[J].气象,2001,27(11):31-34. [6]程海霞,帅克杰,李毓富.2003年7月28日晋东南及豫北区域暴雨天气分析[J].山西气象,2004(2):5-7. [7]刘朝亮,王新红,钟兴华,等.2004—07—28新乡市大暴雨成因分析[J].河南气象,2006(1):28-30. [8]刘朝亮,王新红,钟兴华,等.新乡2005年5月16日大到暴雨天气过程分析[J].气象与环境科学,2008(S1):115-118. [9]鲁坦,乔春贵,梁钰,等.2006年7月1—4日河南省区域暴雨过程分析[J].气象与环境科学,2007,30(9):42-44. [10]张广周,靖春悦,王红燕,等.物理量场配置对豫中地区暴雨落区的影响分析[J].暴雨灾害,2008,27(3):225-230. [11]郑仙照,寿绍文,沈新勇,等.一次暴雨天气过程的物理量分析[J].气象,2006,32(11):102-106. [12]纪晓玲,冯建民,穆建华,等.宁夏北部一次短时暴雨中尺度对流系统的特征分析[J].大气科学学报,2010,33(6):711-718. [13]刘红燕,雷恒池.基于地面雨滴谱资料分析层状云和对流云降水的特征[J].大气科学,2006,30(4):693-702. [14]陈德林,谷淑芳.大暴雨雨滴平均谱的研究[J].气象学报,1989,47(1):124-127. [15]李艳伟,杜秉玉,等.新疆天山山区雨滴谱特性及分布模式[J].南京气象学院学报,2003,26(1):465-472. Characteristics of the Raindrop Spectrum during a Short-time Strong Precipitation Episode in the Yili River Valley JIANG Xin’an1,2,WANG Minzhong1 Using conventional ground and aerial data,new generation of weather radar data, raindrop size distribution data,the background,characteristics of radar echo and microphysical characteristics of a rainstorm occurred in wide range of Yili river valley on August 3,2012 were analyzed.The results showed that 200 hPa West Siberia westerly trough,500 hPa Central Asia vortex and surface cold front were the main impact of the heavy rainfall system.The bell shape of the valley terrain resulting in airflow mechanical compression,and triggering convection,terrain forcing air uplift had important influences on the enhanced convection and precipitation.This precipitation process was laminated hybrid cloud precipitation,where large areas of strati-form clouds embedded in multiple convective clouds,these clouds were connected together to constitute the convective rain bands.The storm caused mainly by the convective clouds of which the microphysical structure was obvious in heterogeneity and there were multiple centers of heavy precipitation,the horizontal scale mainly maintained around 10km,duration mainly from five minutes to 10minutes.The raindrops had high concentrations,generally above 1,000m-1.The raindrop size distribution width was wide and very different.The high concentrations of particles less than 1mm occupied 60% of all sizes,but their contribution to rainfall intensity accounted for about 20%. Yili river valley;storm;raindrop size concentration;raindrop spectrum P458.12 B 1002-0799(2015)05-0056-06 江新安,王敏仲.伊犁河谷汛期一次短时强降水雨滴谱特征分析[J].沙漠与绿洲气象,2015,9(5):56-61. 10.3969/j.issn.1002-0799.2015.05.009 2014-05-08; 2014-11-01 国家科技支撑计划课题(2012BAC23B01);国家自然科学基金项目(41305035)共同资助。 江新安(1980-),男,工程师,主要从事短期预报工作。 E-mail:873865252@qq.com

5 结论

(1.Institute of Desert Meteorology,China Meteorological Administration,Urumqi 830002,China;2.Yili Meteorological Bureau,Yili 835000,China)