“铣”亮胸前的党徽——记中航工业沈阳飞机工业(集团)有限公司数控加工厂铣工王刚

2015-01-03李胜基

文/本刊记者 李胜基

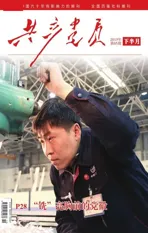

王刚研究加工技能大赛参赛件

初次见面,本文主人公那憨厚的笑容和蓝色的工作服上鲜红的共产党员标牌便给记者留下了深刻的印象,个头不高却神采奕奕,话语不多却掷地有声。出生于1979年的他,已经取得了诸多令同龄人羡慕的成绩,先后获得“全国劳动模范”“全国铣工状元”“全国技术能手”“辽宁省劳动模范”“中航工业首席技能专家”“沈阳市特等劳动模范”等荣誉称号,被同事们誉为“铣工专家”“沈飞一把刀”“金牌班长”。他就是本期封面人物——中航工业沈阳飞机工业(集团) 有限公司数控加工厂“王刚班”班长、高级技师、铣工王刚。

勤奋铺就成功路

王刚1999年毕业于沈飞职业技术学校铣工专业,同年成为公司数控加工厂的一名铣工。“我是个幸运的人,刚入厂就拜公司劳模、沈阳市优秀共产党员张显育为师。师傅经验丰富、爱岗敬业、为人正直,是我一生学习的榜样。”在师傅的悉心传授下,善于钻研的王刚很快便成为工段的生产主力。师徒二人不管严寒酷暑,每天早上6点前就来到车间,晚上9点多钟才回家。而这个早来晚走的习惯王刚一直保留至今。为了及时完成任务,王刚很少休息,甚至大年三十、初一这样的重要节日也经常在厂里度过。“披星来,戴月走”,对于王刚来说已经再平常不过了。曾有人粗略计算过:王刚自参加工作以来已经比常人多干了2万多个工时。记者问他:“当一名优秀的铣工是不是需要天赋?”王刚笑着回答:“如果爱岗敬业、勤奋努力算是一种天赋的话,那我认为‘天赋’很重要。”正是靠着这种“天赋”,王刚的特长一一体现出来:点子多、精度高、速度快、干活稳、质量好。多年来,厂领导总是把首件加工中的“硬骨头”交给王刚。作为全厂上下公认的“铣工专家”,王刚每年完成的革新项目、提出的生产合理化建议、解决的加工难题以及自制、改制的工装和检具数不胜数,为数控加工厂大幅提高生产效率作出了重要贡献。

某项目价值近百万元的超大钛合金结构件外形复杂,尺寸比铣工们操作的最大铣削床面还大6倍,装配区连接筋精度要求高,而且生产中零件非常容易产生“共振”和移动,因此加工难度特别大。“没有经验,没有大型铣床,可我们有王刚!”厂领导毫不犹豫地把活儿派给了王刚。面对困难和挑战,王刚毅然挑起重担,运用自己的技术特长,反复摸索试验,最终采取将零件用吊车和辅助夹具进行控制和固定,成功解决了铣削“共振”和零件移动的难题。同时,王刚一边指挥,一边操作,创造了一套独特的铣削工艺,保证加工精度的同时,生产效率还提高了一倍,保质保量地将零件顺利加工出来。“那段时间里,我就连吃饭都在琢磨如何把零件加工出来。”王刚事后感慨道,“加工技术含量高、难度大的产品能激发我的技术创新欲望,对我来说就是一种锻炼,更增添了我工作的乐趣。”

许多项目所需的零件轻巧超薄,零件毛坯的厚度多为几毫米的薄料,且多数零件长度大、形状复杂,零件加工后的尺寸要求控制公差跟头发丝差不多,装夹时稍一用力零件就产生变形……而这些比绣花还复杂的难题,最终都被王刚这个大男人一一化解。不仅保质保量完成了生产任务,王刚还把每一次的最佳加工方案和体会一一记录到本子上,为其他同事少走弯路、下道加工程序的顺利完成提供了宝贵的参照数据。多年来,王刚善于创新,乐于创新,在国家重点型号飞机的研制生产中,解决了大量技术难题,攻克了无数零部件生产加工的难关,600余项技术革新和工艺改进凝聚着他的心血和汗水,为公司创造的经济效益不可估量。

有句话叫“慢工出细活”,而对王刚来说却是“干活要最快,质量要最好”。这不仅是王刚对自己的要求,也是繁重的生产任务压出来的。多年的生产实践造就了王刚在加工速度和精度上始终保持第一的纪录,别人超不过他,他就自己和自己比速度。“航空产品质量无小事,件件连着生与死。”于是,仔细再仔细,慎重再慎重,精心研制每一个零件,造就了王刚连续十几年无加工废品的最优纪录。对于这个纪录,王刚并不愿意总挂在嘴上,只是淡淡地说了四个字——“乐此不疲”。

做一名知识型工人

“有人认为每天站在铣床前重复工作,枯燥而无聊不说,还要承受不小的压力和责任,许多人都打了退堂鼓。可我却认为,不论在多么平凡枯燥的行业里都会有状元,这里面的学问可大了。我既然当了铣工,就要当‘铣工状元’。”当铣工不但技术性强,同时工作苦、累、脏、油,数不清有多少次脸庞被铁屑划破,身边的工友走了一茬又一茬,自己当年带出的徒弟又纷纷成了新人的师傅,可王刚从未动摇过自己的选择。他脚踏实地地走着一条敬业、乐业之路,诠释的恰是那句人人皆懂的古语——“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。

要长期干好一项工作,光凭热情是不够的,还要有丰富的理论知识和实践经验。“其实,王刚也没啥秘诀,就是不停地学习。我们都看在眼里。这么爱学习、肯钻研的人,成为‘技术大拿’,那是必须的。”一名同事深有感慨地说。多年来,王刚光购买各种书籍就花去了几万元,不管到哪儿,总会随身带着一两本技术书或者工具书,养成了抽空看书的习惯。“学习就是助推器,只有不断学习才能不断进步。”王刚如是说。

机会总是青睐有准备的人。几年前,王刚代表辽宁参加第四届“振兴杯”全国青年职业技能大赛。面对来自全国各地的技术高手,王刚丝毫不惧,凭着精湛独到的加工工艺和快速娴熟的手法,提前半小时完成了比赛项目,工件加工质量几近完美,堪称精品。最终,他以总分第一的成绩夺得了“全国铣工冠军”。

王刚(中)利用午休时间与工友分享工作经验

把付出作为一种追求

20 10年,数控加工厂的大事之一就是成立了“王刚班”。有一句老话——“教会了徒弟,饿死了师傅”。但王刚却不这么想:“徒弟有出息了,当师傅的哪有不荣耀的?只有大家共同进步,我们的行业技术水平才能提高。”作为班长,王刚在班组建设管理中不断创新,历练出独具特色的“王刚班模式”,在型号攻坚的战场上屡获战功的同时,他还毫无保留地把“专利”技术手把手地传授给了班组员工。一有好的操作方法,他就立刻与大家分享。随着重点项目研制任务的增加,新难题也层出不穷。为了让大家学到更多的知识,王刚自费为班组员工购买了2000多元的书籍,创新了各种学习形式,如技能讲堂、现场培训、师徒结对、专题学习等。中午休息时,王刚不是领着大家一起学习理论知识,就是聚到铣床前切磋技艺……与此同时,班组生产效率和质量也有了质的飞跃。“王刚班”在承担的200多项产品结构件研制生产中,实现“零缺陷”优质交付。

王刚不仅自己参加各种技能大赛,还鼓励班组成员都去参赛。为了让大家取得好成绩,王刚带着大家去书店买书,还把自己参赛用过的书籍、资料毫无保留地拿出来,分享参赛心得。短短几年间,“王刚班”员工的技能水平实现了“三级跳”:原来的初级升为中级,中级升为高级,高级成为技师,有的还成为专家型技术带头人,获得“技能带头人”“技术标兵能手”“青年岗位能手”称号的员工占班组人数的一半以上。班组员工不断在各级技能大赛中摘金夺银,连续7次夺得全国、省、市技能大赛的“铣工冠军”。

2011年,“王刚劳模创新工作室”成立了,这是公司为王刚等技能精英搭建的另一个大显身手的舞台。这里集聚了来自不同生产厂、不同工种的各级劳模、技能精英54人,“哪里有技术难题,哪里就有我们劳模创新工作室!”成立之初,王刚作出了庄严的承诺。工作室采取“顾问专家领军、生产攻关同步、创新育人并举”的措施,在科研生产中解决了大量技术难题,实现了多项技术突破,平均提高效率150%以上,先后获得十几项国家发明专利,创新成果转化400多项……

近年来,全国各地的私企老板和一些企业慕名前来,许以高薪聘请王刚,都被他婉言谢绝了。获得殊荣后,王刚并没有陶醉不已,依旧是那么朴实谦逊,真诚大度,依然坚持奋斗在生产第一线。当同事纷纷猜测成名后的王刚下一步将如何飞黄腾达时,他却实实在在地跟大家“摊牌”了:“铣工是我的强项,沈飞是我的家。离开这个岗位,撇下这个家,我什么都不是。只要肯把付出作为一种追求,干啥都会有作为,有出息。”

王刚的故事还有很多很多,本文不可能逐一描述。但我们知道,王刚、“王刚班”“王刚劳模创新工作室”正在迎接新挑战,破解新问题,求得新突破,将为我国航空工业发展和国防现代化建设不断建立新功。“既做航空人,就知责任重。作为一名当代航空工人,就是要做到‘守土有责’。学一行就得钻一行,干一行就要爱一行!”王刚的话语中充满着自信与执着。