种植及收获因子对紫花苜蓿干草产量和茎叶比的影响

2015-01-02刘东霞刘贵河杨志敏

刘东霞,刘贵河*,杨志敏

(1.河北北方学院,河北 张家口075000;2.河北省张家口市农业科学院,河北 张家口075000)

紫花苜蓿(Medicagosativa)是世界上广泛种植的一种豆科牧草,不仅产量高,营养价值丰富,而且适口性好,被誉为“牧草之王”。随着我国农业结构的调整,苜蓿的种植面积越来越大,对苜蓿生产力的追求也越来越高。苜蓿的生产力以及群体结构特征一方面受品种、环境、田间管理等方面的影响。另一方面,苜蓿群体本身存在自我调节机制,通过群体补偿性调节作用,使得其在一定的叶量、株高和分枝密度范围内保持相对稳定的干物质生产率。

我国目前栽培的苜蓿品种主要包括地方品种、国内育成品种、栽培驯化品种和国外引进品种。截止2012年,国内外苜蓿品种866个,中国41个,国外825个。品种间生态习性及生产性能差异较大,许多专家学者在不同地区展开了苜蓿品种的生态适应性及生产性能的评价[1-5]。有重点、有目标的加强优良苜蓿品种筛选,选择适宜的苜蓿品种是提高苜蓿草产量的资源基础。近年来,牧业科技工作者做了大量关于产量及地上生物量的评价、产量与相关因子关系、通径分析等工作[6-8]。苜蓿的干草产量决定于单位面积上苜蓿的植株数和单株重量,苜蓿的群体密度和单株重量存在相互制约的关系,群体增加时单株重量下降,群体减少时单株重量增加。群体的密度受播种量、行间距、播种深度等因素的影响。在适当范围内扩大群体密度,是苜蓿达到高产、优质的重要途径[9]。苜蓿虽为多年生牧草,寿命在30年以上,种植第一年,只能刈割1~2茬,经济效益较低,第二年以后,产量逐渐达到稳定,每年可以刈割3~4茬。高产期为2~3年,达到高产期以后,随着生长年限的延长,产量不断下降,苜蓿最佳利用年限一般为5~6年。本研究以苜蓿品种、播种量、行间距、播种深度、刈割高度为因素,采用五因子四水平的正交设计,研究各因子对二年生苜蓿干草产量及茎叶比的影响,同时,通过各因子对苜蓿草产量的回归分析,比较各因子对苜蓿草产量及质量影响的贡献率的大小,评价影响苜蓿产量和质量的关键因子,筛选最优的栽培技术参数,为苜蓿的高产优质栽培体系的建立提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验点概况

苜蓿种植试验区设在河北省张家口市农科院试验基地。该基地位于北纬40°41′东经114°55′,海拔646m,该地区属于大陆性季风气候,年平均气温7.7℃,最低气温可达-25.3℃。年均降雨量226~430mm,无霜期120 d。≥10℃年积温1600~2200℃。土壤为栗钙土,土壤有机质含量29.2g/kg,碱解氮含量115mg/kg、速效磷含量27mg/kg、速效钾含量为206mg/kg,pH 为8.0。

1.2 试验材料

中苜1号、草原3号、新疆大叶、金黄后4个苜蓿品种,以上品种均由中国农科院畜牧所提供。

1.3 试验设计

本试验设置五因素四水平,播种品种为中苜1号、草原3号、新疆大叶、金皇后4个品种,播种量设置15.0,20.0,25.0,30.0kg/hm2,播种深度设1,2,3,4cm,行间距设20,30,40,50cm,刈割高度设0,5,10,15cm,采用L16(45)的正交设计(表1),共16个处理,重复3次,小区面积5m×9m。2012年5月20日种植,2012年于8月4日和10月3日刈割两次,2013年4月17日返青,于5月29日、7月7日、8月23日及10月12日共刈割4茬。

于各茬刈割期测定单位面积苜蓿鲜草产量,并取鲜样,称重,60℃烘干至恒重,测干重,折算干草产量。随机取苜蓿鲜样,茎叶分离,60℃烘干至恒重,测定茎重和叶重,折算茎叶比。

1.4 试验统计与分析

应用SPSS软件进行方差分析,比较不同水平之间的差异,多重比较采用Duncan’s方法。本研究中的不同处理之间由于量纲存在较大差异,为了将不同处理的各个水平统一在同一个系统中进行比较,对不同处理的各个水平进行了数字化处理。将各试验因子(x1i、x2i、x3i、x4i、x5i)中的4个水平以1、2、3、4进行数字化处理(赋值情况见表1)以后作为自变量,分别与因变量yj,即干草产量(y1)及茎叶比(y2)进行回归分析,得到各因子的回归系数bji,通过比较各因素的回归系数绝对值,来分析影响苜蓿产量和质量的主要因素,绝对值越大,相应的因素影响也就越大。按照回归系数bji计算各对应评价因素(xji)的权重pji(Pji=bji/∑bji×100%)。各因子的回归系数的绝对值的权重分别为产量贡献率(P1i)及质量贡献率(P2i)。通过比较产量贡献率及质量贡献率的大小,进一步分析评价各因子对产量及质量的影响程度。

2 结果与分析

2.1 干草产量比较

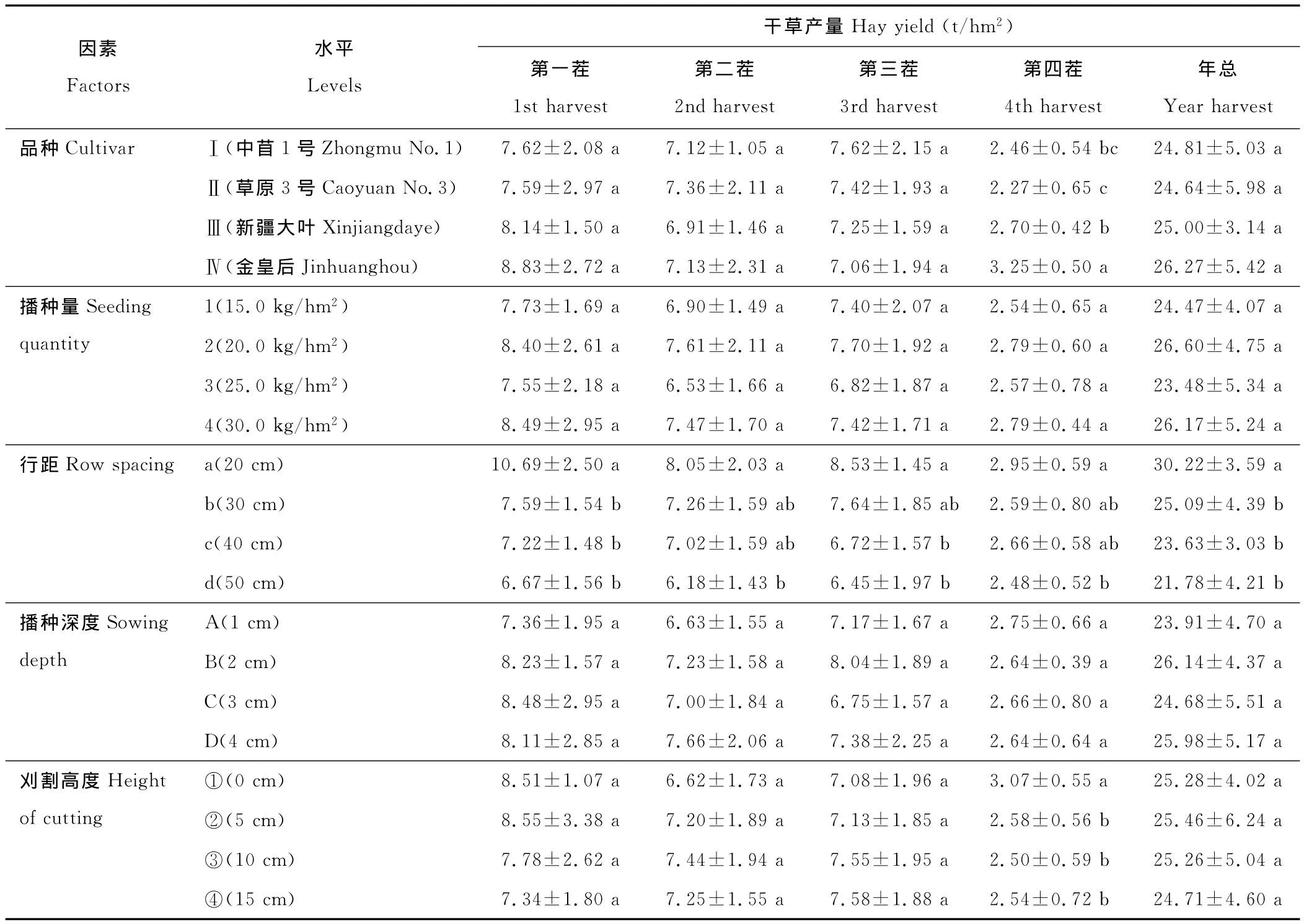

通过对不同种植及收获模式下苜蓿干草产量的方差分析,结果表明(表2),前3茬苜蓿干草产量在4个苜蓿品种之间没有显著差异。前3茬产量较高,约占全年干草总产量的90%。因此,苜蓿年总干草产量在4个品种之间无显著差异,4个品种均适合在张家口种植。第4茬苜蓿干草产量以金皇后产量最高,显著高于新疆大叶、中苜一号和草原三号3个品种。新疆大叶苜蓿次之,显著高于草原三号,而与中苜一号没有显著差异。草原三号苜蓿产量最低。第4茬苜蓿生长期为8月下旬到10月初,这时生长温度较低,不同品种的苜蓿表现出不同程度的秋眠性,新疆大叶苜蓿和金皇后属于4~5级的半秋眠品种,草原三号和中苜一号为秋眠级为3级的秋眠品种。因此,在能够安全越冬的基础上,华北地区应选择秋眠级中等的半秋眠品种。

苜蓿干草产量在不同行距之间也存在差异,在前3茬中均表现为,随着行距的增大,干草产量呈下降趋势。在4茬苜蓿干草产量中均以20cm行距干草产量最高,显著高于50cm行距。30cm行距次之,除第一茬以外,其他三茬30cm行距的苜蓿干草产量与20cm行距无显著差异。因此,20~30cm行距是苜蓿收草田种植的最佳处理。播种量和播种深度对二龄苜蓿干草产量影响较小,不同处理之间在4茬苜蓿干草产量中均差异不显著。因此,为了降低种植成本,15.0kg/hm2的播种量已经能够满足苜蓿的生产栽培。由于苜蓿种子细小,若要在播种量较小的情况下进行机械种植,要求播种机播种均匀,做到精细播种。在前三茬苜蓿中,不同刈割高度之间的干草产量无显著差异。第4茬中,0cm刈割的苜蓿干草产量显著高于其他刈割处理。

2.2 不同种植及收获因子对干草产量的回归分析

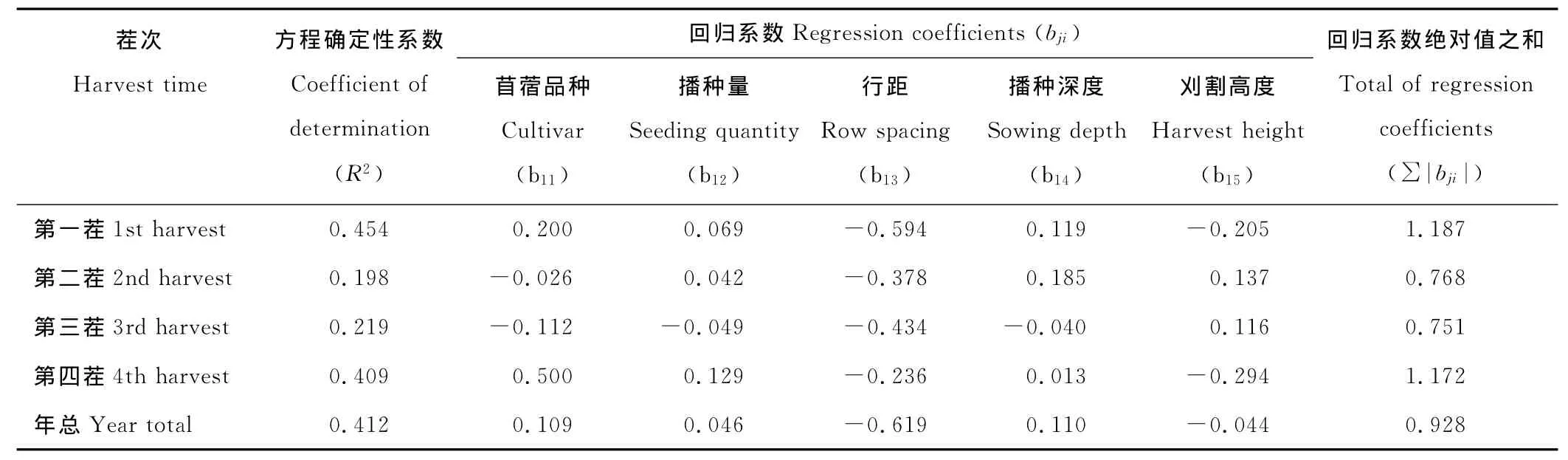

苜蓿种植及收获参数对二龄苜蓿干草产量的回归分析结果(表3),第一茬、第四茬及年总干草产量与各因子的回归拟合程度较高,方程确定性系数分别达到0.454,0.409和0.412,第二茬、第三茬干草产量与各因子的回归拟合程度较低,方程确定性系数分别为0.198和0.219。

表2 不同种植及收获因子对苜蓿干草产量的影响Table 2 Effects of different planting and cutting factors on hay yield of alfalfa

表3 不同种植及收获因子对苜蓿干草产量的回归分析Table 3 Regression analysis of different planting and cutting factors on hay yield of alfalfa

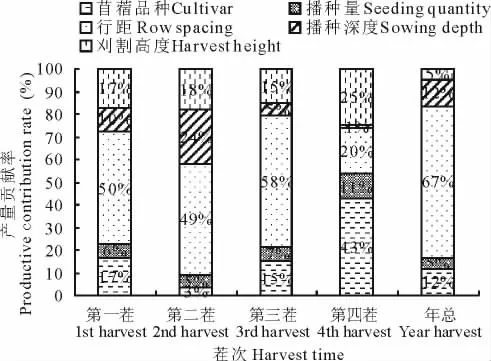

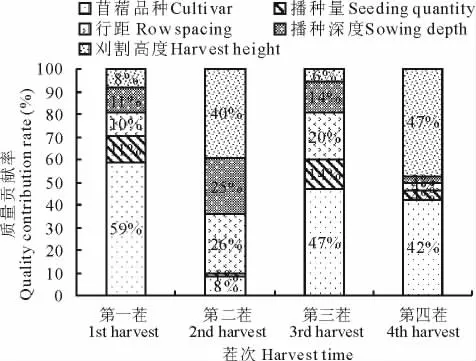

4茬中各因子的产量贡献率见图1。结果表明,在前3茬中,行距的产量贡献率最大,分别达到了50%,49%和58%,播种量的产量贡献率最小,分别为6%,5%和7%。第四茬,苜蓿干草产量受品种影响较大,品种的产量贡献率达到了43%,刈割高度的产量贡献率次之,为25%,行距的产量贡献率第三,为20%。在年总产量贡献率中,行距的产量贡献率最大,达到了67%,刈割高度和苜蓿品种的产量贡献率最小,均为5%。因此,在不同的种植参数中,行距对产量的影响最大,苜蓿品种秋眠习性存在差异,在第四茬中对产量的影响较大,而播种量对产量的影响较小。

2.3 不同种植和刈割条件对二龄苜蓿茎叶比的影响

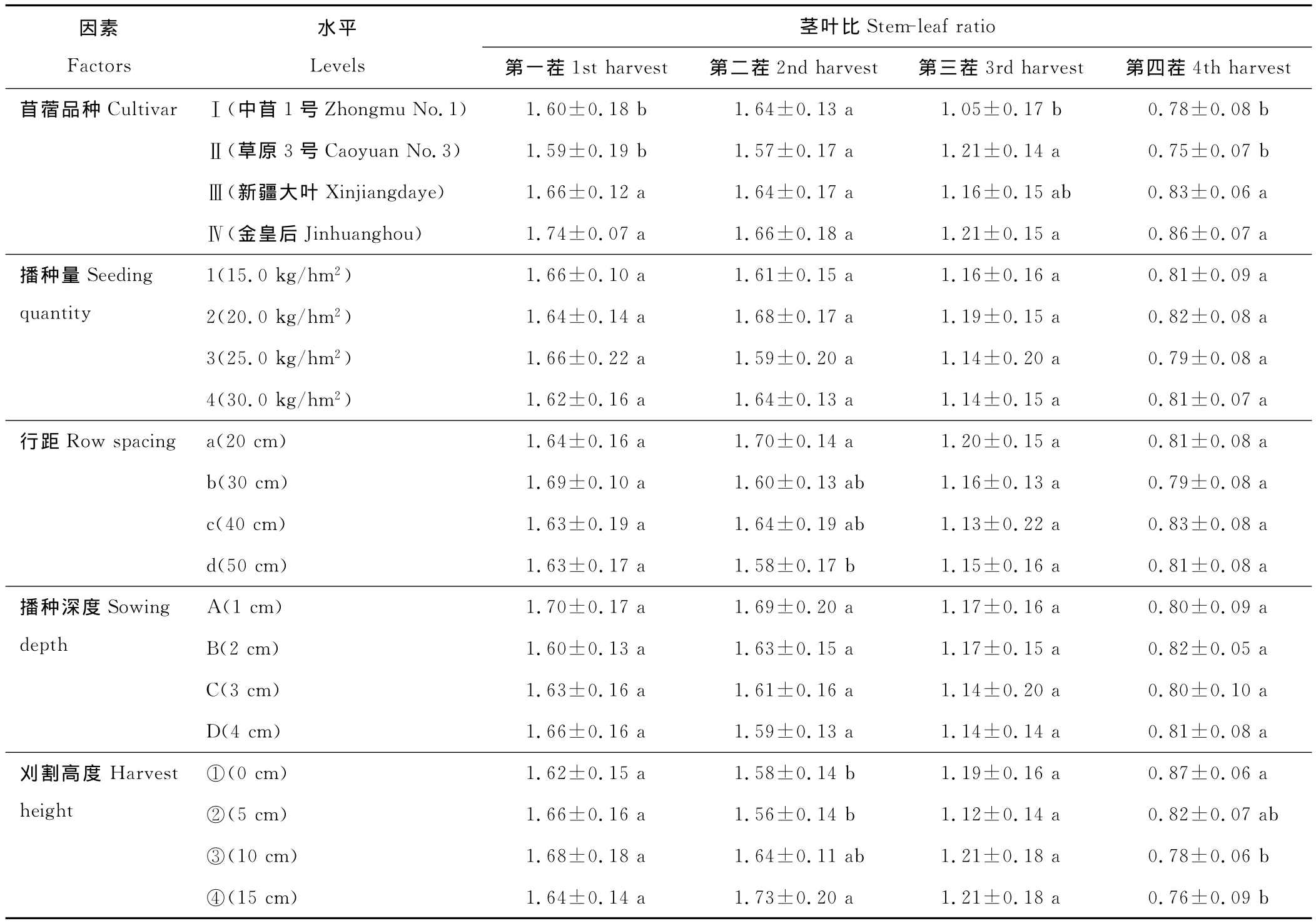

苜蓿是以收获茎叶为主的牧草,而叶子中蛋白质含量又远高于茎,适口性又好,因此,茎叶比是衡量苜蓿品质的重要指标。通过对不同种植及收获模式下苜蓿茎叶比统计分析(表4),结果表明,第一茬和第二茬的茎叶比相近,在1.60~1.80之间,第三茬在1.00~1.20之间,第四茬在0.7~0.9之间。苜蓿的茎叶比随着生育期的变化而发生变化,随着秋季的低温和短日照的环境条件,苜蓿的茎节缩短,叶量增加,在顶部节位还表现出多叶的形状,茎叶比也随着减小。不同茬次之间,苜蓿的茎叶比不同,苜蓿的柔嫩程度不一。因此,对不同茬次苜蓿所采用的压扁和青贮等技术手段也不同,在机械的研制中,参数的选择应该有针对地进行试验和调试。

图1 不同种植及收获因子的产量贡献率Fig.1 The productive contribution rates of different planting and cutting factors

表4 不同种植及收获因子对苜蓿茎叶比的影响Table 4 Effects of different planting and cutting factors on stem-leaf ratio of alfalfa

在4个苜蓿品种中,中苜1号和草原三号的茎叶比在第一茬和第四茬中均显著低于金皇后和新疆大叶苜蓿品种,而中苜一号和草原三号两品种之间差异不显著。第二茬中,4个品种的茎叶比无显著差异。在第三茬中,中苜一号茎叶比最小,显著低于草原三号和金皇后品种。行距对茎叶比的影响,除第二茬20cm行距的苜蓿茎叶比显著高于50cm行距的茎叶比之外,其他茬次,不同水平之间无显著差异。第二茬中,0cm刈割苜蓿的茎叶比显著低于15cm刈割苜蓿的茎叶比,而第四茬中,0cm刈割苜蓿的茎叶比显著高于15cm刈割苜蓿的茎叶比。播种量和播种深度对茎叶比的影响较小,播种量和播种深度不同水平之间均无显著差异。

2.4 不同种植和刈割条件对苜蓿品质的影响

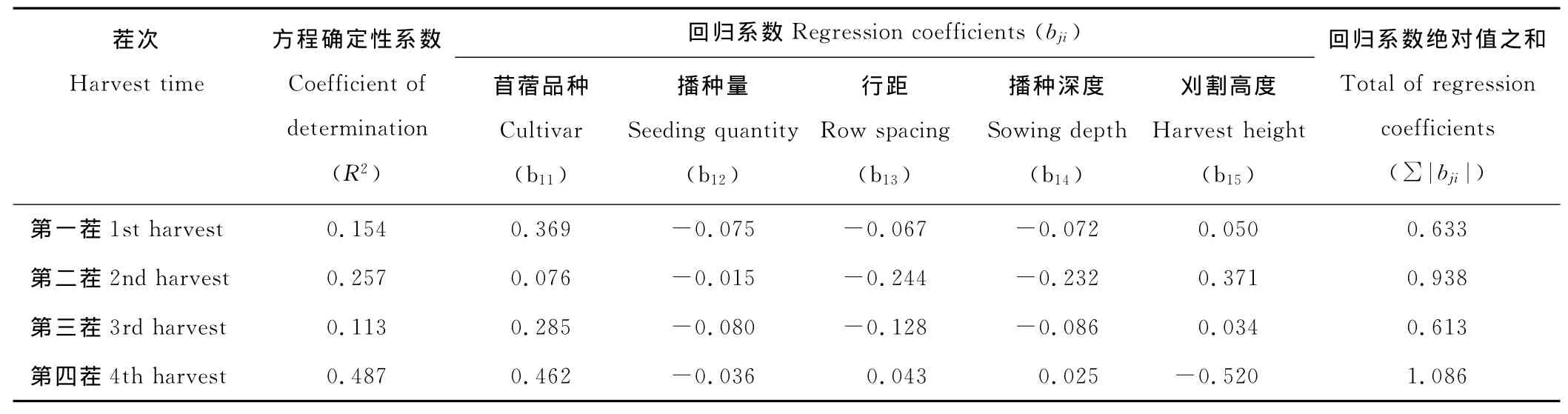

苜蓿种植及收获参数对二龄苜茎叶比的回归分析结果(表5)。第四茬苜蓿茎叶比与各因子的回归拟合程度较高,方程确定性系数达到0.487,前三茬其回归拟合程度较低,方程确定性系数分别为0.154,0.257和0.113。

表5 不同种植及收获因子对茎叶比的回归分析Table 5 Regression analysis of different planting and cutting factors on stem-leaf ratio of alfalfa

各茬次中各因子的质量贡献率见图2。结果表明,茎叶比受苜蓿品种的影响较大,在第一茬、第三茬、第四茬中,苜蓿品种贡献率分别达到了58%,46%和43%。在第二茬和第四茬中,刈割高度的贡献率也较大,分别达到了40%和47%。

图2 不同种植及收获因子的质量贡献率Fig.2 The quality contribution rates of different planting and cutting factors

3 讨论

3.1 蓿草产量的品种差异

优良品种是苜蓿高产、优质的内在因素。随着生产的发展,对抗逆性新品种的需求增多,育种目标主要集中在抗寒高产、抗旱高产、耐盐高产、抗病、抗虫、根蘖耐牧等方面。许多学者在不同的地区进行了苜蓿品种的生态适应性及生产性能的评价。孙建华等[10]连续4年对中国28个已通过审定的紫花苜蓿品种的产量及质量性状进行了研究,结果表明,育成品种甘农3号、图牧2号、新牧1号和地方品种新疆大叶、肇东具高产特性,其再生速度远高出其他品种,可作为我国北方苜蓿的优势品种。牛小平等[11]通过3年的品种比较试验,比较分析了22个国内外紫花苜蓿品种的生产性能。研究结果表明,引进的大部分苜蓿品种在我国关中地区的生长表现良好,具有较强的生态适应性。彭岚清等[12]通过对10个紫花苜蓿品种根部特性、生物量、持久性进行研究发现新疆大叶和公农1号根部各形态指标均优于其他品种,地上生物量和持久性好,适宜在甘肃河西地区推广种植。苜蓿在一个地区适应与否,主要的选择标准是越冬和越夏性,另外,秋眠性作为一个重要的生长综合指标也要加以考虑。秋眠性是苜蓿的一种生长习性,实际上是与日照长度变化有关的一种秋季生长特性,是对短日照的一种生长反应,秋眠性对苜蓿的适应性和生产性能有重要的影响,另外,夏秋季不同苜蓿品种根系的生长特性也有差异[13]。不同区域受气候环境的影响,秋眠性对生产性能的影响不尽相同。徐春明等[14]的研究得出,在关中地区秋眠级数中等的苜蓿品种生物量的积累潜力最大,其次为秋眠级数低的苜蓿品种,秋眠级数高的品种生物量的积累潜力最小。耿繁军等[15]在郑州地区引种15个不同秋眠级别(2~9)的紫花苜蓿品种,结果表明,秋眠和半秋眠品种产量高于非秋眠品种,其中,秋眠级3、4的品种鲜草产量表现均优于其他品种。而徐大伟等[16]对美国11个秋眠级标准对照苜蓿品种在贵州的引种适应性评价表明:非秋眠型、极非秋眠型苜蓿在越夏率、产量、地下生物量表现比半秋眠型、秋眠型好。本研究结果表明,苜蓿干草年度产量在4个苜蓿品种之间无显著差异。而第四茬中,半秋眠品种苜蓿干草产量著高于秋眠品种。

3.2 播种量对产量的影响

大量的研究表明,苜蓿干草产量随着播种量的增加而增加,但增产效果随着播种量的增加而减弱,当播种量超过一定的限度时,干草产量不再随着播种量的增加而提高,相应地牧草产量还会有所下降[17-18]。余有成等[17]的研究结果表明,当播种量超过35.0kg/hm2,草产量不再随播种量的增加而提高。王延秋[18]得出相似的研究结果,播种量10.0~35.0kg/hm2之间,苜蓿草产量随播种量增加而提高,由于提高播种量增加了单位面积植株的密度,弥补了苜蓿分支不足的空间,但密度超过一定限度,播种量超过26kg/hm2后,苜蓿的草产量下降。由于密度过大,影响了苜蓿的正常光合,苜蓿能够自我调整,密度大了,单株的产量降低。陈泳和等[19]的研究表明,苜蓿的播种量与出苗率有关,播种量较小时,出苗率最高,而随着播种量的增加,出苗率降低。总体来讲,随着播种量的增加,单位面积的苜蓿的密度逐渐增加,除此之外,密度还随着种植年限的增加而相应的减小,苜蓿为多年生牧草,前期生长发育缓慢,分枝不多,株间竞争较小,不同密度间个体生长发育差异不大,第一年一般不存在密度过大的问题,但第二年或以后的年份,由于分蘖和分枝的增多,株间竞争增强[20]。欧阳延生等[21]研究结果得出了相似的结论,影响第一年鲜草产量的主导因素是播种密度,其中行距小,播种量大,植株密度高,产草量高。而播种密度对第二年产草量的影响较小,第二年,苜蓿个体生长充分,分枝增加,从而减弱了苗数对产草量的影响,而整体提高了苜蓿产草量。本研究的研究结果得出,干草产量受播种量的影响较小,不同于以上的研究结果,以上关于播种量的研究,大多是以播种量为单一的因素,来研究播种量对产量的影响,而本试验不仅考虑了播种量因素,同时还涉及了行距、播种深度、品种、刈割等因素,这些因素可能削弱了播种量的影响效应。

3.3 种植行距对产量的影响

合理的种植密度是确保苜蓿获得高产的重要条件,密度太大,植物之间对光、热、水、肥等因素的竞争强烈,不利于植株合理地利用资源;密度过小,植株间的竞争减少,但单位空间内植株的数量小,也会影响生物产量,只有合理的种植密度才能使植物在充分利用外界资源的同时,获得较高的产量。许多学者研究了种植行距对苜蓿产草量的影响,其研究结果不尽相同。柴凤久等[22]对大庆油田采矿区不同播种行距建植的苜蓿人工草地的产草量进行了测定,通过2009-2011三年的观测,结果表明,播种行距60cm比行距30cm的干草产量高。而本研究的结果表明,在前三茬中均表现为随着行距的增大,干草产量呈下降趋势。而孙仕仙等[23]的研究得出,随着行距的增大,草产量不断增加,当行距增大到一定限度后,草产量有所下降。在20,28,36,40cm四个行距中,以行距36 cm最优。本研究结果表明,在各茬苜蓿干草产量及年总干草产量中均以20cm行距产量最高,显著高于50cm行距,这与穆怀彬等[24]和柴凤久等[26]的研究结果相似。穆怀彬等[24]研究了苜蓿不同种植密度对苜蓿生长状况及经济效益的分析,结果表明,前两茬苜蓿刈割产量占全年总产量的2/3,种植行距30,40,50cm三个处理中,前两茬及全年干草产量中均以行距40cm的播种密度产量最高,50cm行距播种密度的产量最低,30cm行距产量居中。第三茬和第四茬则以30cm行距栽植密度干草产量最高。柴凤久等[27]还对黑龙江地区苜蓿丰产栽培技术进行了研究,得出相似结论,行距30cm干草产量最高,显著高于行距45cm的处理,而与行距15cm的处理没有显著差异。

3.4 产量构成因素重要性分析

目前,对苜蓿产量构成因素分析中,主要集中在苜蓿植株的农艺性状方面。王亚玲等[6]通过通径分析,探讨了生长高度、生长速度、再生速度、分枝数等因子对产量的作用,分析结果表明,生长高度、生长速度、再生速度、分枝数对草产量均有促进作用,各性状对草产量的直接贡献率大小依次为:生长高度>分枝数>生长速度>再生速度。耿慧等[7]通过单株株高、枝条数和枝条直径等性状与产量的相关分析与通径分析,结果表明,株高是构成苜蓿单株产量的重要因素,而枝条数与枝条直径对产量的直接作用较小。而向清华等[8]的研究结果得出,茎重和主茎直径对紫花苜蓿干物质产量有较大的作用。苜蓿的农艺性状一定程度上对高产优质苜蓿品种的筛选具有较大价值,而苜蓿的农艺性状受栽培管理条件及收获机具[25]影响较大。关于种植管理技术参数的研究大多是单一因素,或二到三因素的研究,孙仕仙等[23]在云南自然条件下,采用二次饱和D-最优设计,从播种量、施肥量和行距三个因素对苜蓿的产量影响方面做了研究,通过极差法分析,结果表明,三者对产量的重要性依次为施肥量>播种量>行距。柴凤久等[27]研究了行距、灌水、施肥种类、施N肥等因素对苜蓿产量的影响,通过极差分析计算表明,影响苜蓿产草量的重要性为行距>施N肥量>灌水次数>施肥种类。极差分析法,只能比较各因素对苜蓿草产量影响的重要性进行排序,而不能准确地对各因素的影响程度进行衡量。本研究通过回归分析,比较了各因素对产量影响的贡献率的大小,为苜蓿种植关键技术措施的制定具有重要意义。

3.5 种植及收获对苜蓿茎叶比的影响

刈割期对紫花苜蓿茎叶比影响较大,结荚期刈割的苜蓿的茎叶比明显地高于盛花期刈割和初花期刈割的茎叶比,是初花期刈割的5~7倍,初花期刈割的苜蓿干草茎叶比最低,现蕾期和初花期差异不显著,说明初花期以后,茎含量呈现出跳跃上升[28]。秋天最后一次刈割时间对苜蓿干物质产量和品质影响较大,初霜前比初霜后刈割的苜蓿具有较多的干物质产量和较佳的品质,因初霜后苜蓿大部分叶片脱落,从而导致干物质产量减少以及品质变差[29]。本研究表明,苜蓿茎叶比受生育期的影响,前两茬茎叶比较大,第三茬明显降低,第四茬最低。张晓华[30]的研究表明不同播种期对紫花苜蓿的茎叶比无显著影响,紫花苜蓿的茎叶比可能由自身品种特性决定,与本研究的结果一致。茎叶比受土壤水分的影响较大,充分灌水和水分亏缺都使紫花苜蓿的茎叶比增大。水分胁迫下紫花苜蓿叶茎比增加,一方面是由于成熟度延迟,另一方面是由于水分胁迫对茎生长的抑制作用大于叶[30-31]。

4 结论

各茬及年总苜蓿干草产量均以20cm行距产量最高,随着行距的加大,干草产量逐渐下降,除第一茬外,其他三茬与30cm行距的苜蓿干草产量无显著差异。说明20~30cm行距是苜蓿草田种植的最佳处理。前三茬干草产量,4个品种之间无显著差异,第四茬,属于4~5级的半秋眠品种新疆大叶苜蓿和金皇后产量较高。而播种深度、播种量、刈割高度各水平之间无显著差异。

茎叶比随生育期的变化而发生变化,第四茬苜蓿茎叶比最小,第三茬的次之,第一茬与第二茬较大。除第二茬以外,苜蓿的茎叶比在苜蓿品种之间存在显著差异,中苜1号苜蓿茎叶比最小,金皇后茎叶比最大。第二茬中,0cm刈割苜蓿的茎叶比显著低于15cm刈割苜蓿的茎叶比,而第四茬中,0cm刈割苜蓿的茎叶比显著高于15 cm刈割苜蓿的茎叶比。茎叶比在行距、播种量和播种深度不同水平之间无显著差异。

不同的种植参数中,行距和品种的产量贡献率较大,第四茬,品种的产量贡献率最大,行距的产量贡献率次之,而其他茬次,行距的产量贡献率均最大。播种量的产量贡献率在各茬次中均最小。苜蓿茎叶比主要受品种和刈割高度的影响较大。品种的质量贡献率除第二茬外,均达到40%以上。第二茬和第四茬中,刈割高度的质量贡献率最大。

Reference:

[1]Guo H M,Yu L,Lin X Q.Production performance comparison of four Alfalfa varieties in oasis region of North Xinjiang.Pratacultural Science,2009,26(7):72-77.

[2]WAN S M,Wang L C,Gu M D,etal.Study on adaptability of 12alfalfa varieties in Weibei Plateau.Agricultural Research in the Arid Areas,2005,23(4):94-97.

[3]Dong K H,Jin Z L,Yang G Y.A comparison of production performance between nine alfalfa varieties.Pratacultural Science,1997,14(4):13-15.

[4]Wang Z,Li Y,Sun G Z,etal.Comparative study on production performance of 16introduced alfalfa varieties.Chinese Agicultural Science Bulletin,2008,24(12):4-10.

[5]Sun Y,Yang Q C,Yang Q J,etal.A comparison of production between eight alfalfa varieties in Beijing region.Journal of Beijing Agricultural College,2002,17(1):77-78.

[6]Wang Y L,Li X F,Shi S L,etal.Analysis and evaluation on the production performance components of different alfalfa.Chinese Journal of Grassland,2007,29(5):8-15.

[7]Geng H,Xu A K,Luan B Y,etal.Analysis of the yield traits and the study on phenotypic selection of alfafa.Pratacultural Science,2013,(6):14-15.

[8]Xiang Q H,Deng R,Zhang D H,etal.Application of path analysis on economical character of alfalfa.Guizhou Journal of Animal Husbandry and Veterinary Medicine,2010,34(5):44-45.

[9]Wang X G,Han J G,Liu F Y,etal.Effect of spacing and intra-spacing under hole-seeding conditions on alfalfa seed yield and quality.Chinese Journal of Grassland,2006,28(2):28-32.

[10]Sun J H,Wang Y R,Yu L.Evaluation on yield and quality characteristics of alfalfa varieties.Acta Botanica Boreali-occidentalia Sinica,2004,24(10):1837-1844.

[11]Niu X P,Hu T M,Yang P Z,etal.Comparative researches on the produetion performance of 22alfalfa varieties from home and abroad.Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry(Natural Science Edition),2006,34(5):45-49.

[12]Peng L Q,Li X Y,Qi X,etal.The relationship of root traits with persistence and biomass in 10alfalfa varieties.Acta Prataculturae Sinica,2014,23(2):147-153.

[13]Nan L L,Shi S L,Zhang J H.Study on root system development ability of different root-type alfalfa.Acta Prataculturae Sinica,2014,23(2):117-124.

[14]Xu C M,Jia Z K,Han Q F,etal.Biomass characteristics of different fall dormancy level alfalfa varieties.Acta Prataculturae Sinica,2003,12(6):70-73.

[15]Geng F J,Zhu W R,Li L,etal.Study on the production performance of alfalfa varietiesat different fall dormancy classes in Zhengzhou.Pratacultural Science,2009,26(6):70-77.

[16]Xu D W,Yao C Y,Mo B T,etal.Study on the adaptability of alfalfa cultivars with different fall dormancy rates in Guizhou area.Acta Agrestia Sinica,2011,19(2):242-246.

[17]Yu Y C,Zhao Y H,Guo H J,etal.Effect of alfalfa sowing quantity in autumn on fresh yield in the second year.Acta Ecologiae Animalis Domastici,2007,28(5):86-88.

[18]Wang Y Q.Study on alfalfa sowing quantyty and grass yield in the same year.Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medicine,1982,3(2):18-20.

[19]Chen Y H,Xian S S,Hang S Z,etal.Experiment of alfalfa sowing quantity and sowing period in hilly area of south China.Contemporary Animal Husbandry,2005,(3):40-42.

[20]Runbaugh M D.Effects of population density on some components of alfalfa.Crop Science,1995,3:423-424.

[21]Ouyang Y S,Yu X G,Xu G H,etal.The Effect of sowing rates and cutting frequency on the fresh y ield of the a lfalfa.Acta Agrestia Sinica,2007,15(2):196-198.

[22]Chai F J,Gao H J,Liu Z D,etal.Study on high yield and efficiency for alfalfa grassland establishment in mining area of Daqing Oilfield.Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medicine,2013,85:85-86.

[23]Sun S X,Mao H M,Bi Y F.Study of the experiment of cultivation for alfalfa.Modern Agricultural Science and Technology,2009,11:210-211.

[24]Mu H B,Hou X Y,Mi F G.Analysis of growing conditions and economic benefits of alfalfa planted in different densities.China Dairy Cattle,2008,4:16-18.

[25]Gao A M,Wu J F,Dai F,etal.Correlation study of soil compaction by mowing machine and alfalfa yield.Acta Prataculturae Sinica,2014,23(2):59-65.

[26]Chai F J,Liu C S,Yao X H.Study on cultivation techniques of high yield for alfalfa in northern cold area.Pratacultural Science,1994,(supplement):344-347.

[27]Chai F J,Liu Z D,You H Y.Study on cultivation techniques of alfalfa for high yield in the Songnen plain.Chinese Journal of Grassland,2009,31(4):32-35.

[28]Han C Y,Zhao J H,Liu F Y,etal.Effect of different mowing period on alfalfa hay modulation.Journal of Agricultural Science and Technology,2008,10(4):105-108.

[29]Yang B.The research of the productive technique and rule of alfalfa[D].Hohhot:Inner Mongolia Agricultural University,2006:4-5.

[30]Zhang X H.Researches of major agrostology for alfalfa in ordos plateau[D].Hohhot:Inner Mongolia Agricultural University,2011:22-23.

[31]Chen P,Zan L S,Chen L.Effect of different irrigation on growth and quanlity of alfalfa.Acta Ecologiae Animalis Domastici,2011,32(5):43-47.

[1]郭海明,于磊,林祥群.新疆北疆绿洲区4个紫花苜蓿品种生产性能比较.草业科学,2009,26(7):72-77.

[2]万素梅,王龙昌,顾明德,等.渭北旱塬丘陵沟壑区紫花苜蓿品种适应性的研究.干旱地区农业研究,2005,23(4):94-97.

[3]董宽虎,靳宗立,杨桂英,等.九个苜蓿品种生产性能的比较.草业科学,1997,14(4):13-15.

[4]王赞,李源,孙桂枝,等.国内外16个紫花苜蓿品种生产性能比较研究.中国农学通报,2008,24(12):4-10.

[5]孙彦,杨青川,杨启简.北京8个紫花苜蓿品种产量比较研究.北京农学院学报,2002,17(1):77-78.

[6]王亚玲,李晓芳,师尚礼,等.紫花苜蓿生产性能构成因子分析与评价.中国草地学报,2007,29(5):8-15.

[7]耿慧,徐安凯,栾博宇,等.苜蓿产量性状的分析与表型选择研究.草业科学,2013,(6):14-15.

[8]向清华,邓蓉,张定红,等.通径分析在紫花苜蓿农艺性状分析中的应用.贵州畜牧兽医,2010,34(5):44-45.

[9]王显国,韩建国,刘富渊,等.穴播条件下株行距对紫花苜蓿种子产量和质量的影响.中国草地学报,2006,28(2):28-32.

[10]孙建华,王彦荣,余玲.紫花苜蓿品种间产量性状评价.西北植物学报,2004,24(10):1837-1844.

[11]牛小平,呼天明,杨培志,等.22个紫花苜蓿品种生产性能比较研究.西北农林科技大学学报(自然科学版),2006,34(5):45-49.

[12]彭岚清,李欣勇,齐晓,等.紫花苜蓿品种根部特性与持久性和生物量的关系.草业学报,2014,23(2):147-153.

[13]南丽丽,师尚礼,张建华.不同根型苜蓿根系发育能力研究.草业学报,2014,23(2):117-124.

[14]徐春明,贾志宽,韩清芳,等.不同秋眠级数苜蓿品种生物量特性的研究.草业学报,2003,12(6):70-73.

[15]耿繁军,朱伟然,李黎,等.郑州地区不同秋眠级苜蓿品种的生产性能评价.草业科学,2009,26(6):70-77.

[16]徐大伟,姚春艳,莫本田,等.不同秋眠级苜蓿品种在贵州的适应性研究.草地学报,2011,19(2):242-246.

[17]余有成,赵永宏,郭海俊,等.播种量对秋播苜蓿越年草产量的影响.家畜生态学报,2007,28(5):86-88.

[18]王延秋.苜蓿播种量与当年产草量的研究.黑龙江畜牧兽医,1982,3(2):18-20.

[19]陈泳和,谢善松,黄水珍,等.南方丘陵地区紫花苜蓿播种量和播种期试验.当代畜牧,2005,(3):40-42.

[21]欧阳延生,于徐根,徐桂花,等.播种量与刈割对紫花苜蓿产草量的影响(简报).草地学报,2007,15(2):196-198.

[22]柴凤久,高海娟,刘泽东,等.大庆油田采矿区高产"高效苜蓿草地建植的研究.黑龙江畜牧兽医,2013,85:85-86.

[23]孙仕仙,毛华明,毕玉芬.苜蓿栽培试验研究.现代农业科技,2009,11:210-211.

[24]穆怀彬,侯向阳,米福贵.苜蓿不同密度种植生长状况及经济效益分析.中国奶牛,2008,4:16-18.

[25]高爱民,吴劲锋,戴飞,等.割草机土壤压实与苜蓿产量相关性研究.草业学报,2014,23(2):59-65.

[26]柴凤久,刘崇生,姚晓华.北方寒区苜蓿丰产栽培技术研究.草业科学,1994,(增刊):344-347.

[27]柴凤久,刘泽东,尤海洋.松嫩平原苜蓿高产栽培技术研究.中国草地学报,2009,31(4):32-35.

[28]韩春燕,赵金梅,刘富渊,等.不同刈割时期对紫花苜蓿干草调制的影响.中国农业科技导报,2008,10(4):105-108.

[29]杨斌.紫花苜蓿规模化生产关键技术的研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2006:4-5.

[30]张晓华.鄂尔多斯高原区苜蓿关键种植管理技术研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2011:22-23.

[31]陈萍,昝林森,陈林.不同灌溉量对紫花苜蓿生长和品质的影响.家畜生态学报,2011,32(5):43-47.