西南生态脆弱区域城镇化路径抉择*——以广西百色为例

2014-12-12易忠君

易忠君

一、文献综述

随着社会经济的快速发展,我国城镇化水平不断提高。在我国城镇化发展过程中,关于如何选择城镇化路径的研究较多,但针对地处喀斯特地带、生态脆弱、经济欠发达地区城镇化路径抉择的问题研究还较少。目前,关于城镇化发展有两种路径:一种是人口城镇化,即通过发展现代农业,使农村富余人口迁入城市的途径,提高城镇化率;另一种是土地城镇化,在一些基础设施建设较好的大城市、特大城市及周边,大力开展城镇化建设,扩大城镇建成面积,以提高城镇化发展水平。

首先,土地城镇化研究中,朱虹[1]以江西省为例,从加快房地产及建筑行业的发展,积极推进小城镇建设方面探讨了欠发达地区的城镇化发展路径。王映雪[2]以云南昭通地区为例从城镇化对生态的“增殖效应”和“胁迫效应”,阐述了西南生态脆弱区域农村在城镇化发展进程中重视生态效应,采取科学、合理的调控措施,选择最佳的城镇化路径。针对广西城镇化发展,梁立新[3]提出应该做好城镇发展定位和规划,加快基础设施建设,实现大、中、小城市和小城镇协调发展的思路。朱天舒等人[4]认为城镇化路径的决策必须从改革土地制度,科学合理布局土地利用空间结构,注重土地生态效益等方面入手,改变土地利用方式出发,实现城镇化最佳路径的抉择。这些研究成果在一定程度上是对土地城镇化的影响因素、实现途径和快速发展的原因进行的探究,并且认可土地城镇化发展的路径。

第二,关于人口城镇化的发展,张贵炜等人[5]以河北省为例,从经济发展水平、产业结构和就业结构等方面分析人口城镇化发展中的影响因素,提出了以建设城市群为主要途径的人口城镇化路径。范进等人[6]从土地城镇化发展的内在因素和外在因素(地方土地财政、土地开发成本、二元户籍制度、城市容量)等方面分析人口城镇化速度慢于土地城镇化的原因。

第三,关于人口城镇化和土地城镇化协调发展的研究,陈凤桂等人[7]运用协调发展度分析的研究方法探讨了土地城镇化(评价因素为投入水平与产出水平)与人口城镇化(评价因素为人口构成、产业结构和生活水平)协调发展模式。蔡卫红[8]认为,福建土地城镇化快于人口城镇化的原因,一是由于土地利用效率低下,土地浪费严重;二是由于土地利用成本较低,加速了土地城镇化;三是福建经济发展水平不高,以土地城镇化为发展路径,制约了人口城镇化。

我国城镇化的发展现状,是土地城镇化快于人口城镇化发展。陆大道等人[9]25认为中国城镇化发展已经存在一个“大跃进”和空间扩展失控的状态。1984年到2005年全国城镇建成区面积扩大了4 倍,而人口城镇化水平仅为原来的2 倍。[8]因此,我国城镇化发展的模式应该有所调整,必须从外延式的土地城镇化发展向内涵式的人口城镇化发展。在我国,对城镇化描述的指标,是某地区城镇人口占该地区总人口数的比率。因此,通常所说的城镇化率,其实就是人口城镇化的数据,严格意义上这种没有区分常住人口和流动人口的以城镇人口数描述的城镇化水平有待商榷。

二、概念界定

人口城镇化和土地城镇化在我国社会经济快速发展的今天,已成为城镇化发展的重要路径,如何选择不同的城镇化路径,对实现社会经济和生态环境的协调发展,加快我国城镇化的发展进程,具有重要的现实意义。陆大道等人[9]25的研究成果表明,我国城镇化中土地城镇化快于人口城镇化的速度,已经严重阻碍了我国社会经济发展,造成大量环境污染,生态系统破坏严重。如何实现人口城镇化和土地城镇化协调发展,将是今后学界研究的重点课题。

第一,城镇化发展模式是指在城镇化发展过程中,通过何种方式实现城镇化水平的提高。城镇化水平的衡量指标:一是该区域(地区)总人口中,城镇人口所占比例;二是该区域(地区)城镇建成面积的大小。我国传统的城镇化发展模式主要是外延式发展,即注重通过扩张城镇的空间布局,加大城镇基础设施建设力度,扩大城镇建设面积。这种模式被称为典型的“摊大饼”发展布局,造成了土地资源的严重浪费,加剧了我国人地矛盾。特别是在西南地区,山地多、平原少、经济欠发达,投入的城市基础设施建设的资金缺乏,因此,城镇建设的区域多选择在平原地区,这种模式更容易激发人地矛盾。另一种模式是内涵式发展,是以解放农业劳动生产力,加快农民市民化;通过空间布局优化,发展小城镇建设;完善城镇整体服务功能,提高城镇人口承载力;严格土地用途管制,保护耕地资源,最终实现土地资源节约、生态环境友好、城镇化与社会经济良性互动、人地关系和谐发展的健康模式。

第二,人口城镇化和土地城镇化发展动力。人口城镇化通常是指农业人口通过进城务工而定居在城镇,成为城镇居民的活动。我国城镇公共资源相对集中,优势明显,大部分农村人口无法享受到城镇公共资源,生活质量相对较低。进城人员基于收入比在农村更高的期望,可以更好地享受城市公共资源而迁入城市,这成为人口城镇化的最大动力。农村农业人口由于土地资源稀缺,“工业剪刀差”严重,农业生产成本过高,收益偏低的现实,一部分为改善生活质量,从而进入城镇定居。进入城镇生活,可以更好地享受城镇的公共资源。大部分劳动人员因为文化水平不高、缺乏一技之长,主要从事服务性行业,从而促进了城镇第三产业发展。土地城镇化是城镇在发展过程中,通过扩张城镇用地规模,通常以征收城镇郊区集体土地,加快城镇基础设施建设,实现城镇化快速发展。一方面地方政府通过征收集体土地,建设基础设施,再以国有土地的性质出让,产生巨大的“土地财政”。据不完全统计,2012年全国土地出让合同金额达2.69 万亿元,占我国GDP51.9322亿元的5.18%,其中部分城镇的财政收入中,土地收入约占60%以上。[10]另一方面,土地城镇化的成本较低,城镇建成面积扩大较快。我国从1984年到2005年这21年时间内,城镇建成面积扩大了近4 倍。这意味着在城镇化进程中,地方政府可以通过土地城镇化增加财政收入,同时实现城镇化快速发展,这也成为土地城镇化的最大动力。

第三,人口城镇化和土地城镇化产生的后果。人口城镇化一定程度上加大了城镇的人口承载负担,部分特大城市的城市人口压力尤为明显。如北京市,到2008年人口接近1900 万,其中北京户籍人口约1200 万,流动人口约为700 万,这已经成为北京超负荷运转的主要原因。[11]大量外来人口对城市的基础设施建设也产生巨大的压力,包括城市交通、住房、教育、医疗、养老等方面。此外,由于外来人口在就业竞争上处于劣势,加剧了社会的不稳定性。

土地城镇化带来的影响主要是土地大量被征收,导致耕地资源不断减少,土地浪费严重。根据全国土地利用总体规划,到2010年耕地保持量是12801 ×104hm2,实际上到2001年我国耕地面积只有12762 ×104hm2,[12]距离目标尚存较大差距。其次是被征地村民的生活保障成为一个严重的社会问题,大量的失地村民失去了赖以生存的土地,也就失去了最基本的生活保障。土地征收过程中的补偿标准也是政府和被征地村民之间日益突出的矛盾,并因此引发大量的强制拆迁和社会群体事件。第三,城镇面积迅速扩张,造成了大量土地的浪费。据统计,全国范围内仅省级以上开发区约1600 个,面积超过了1.3 亿亩,[13]其中一部分是90年代初期我国兴起的经济开发区热潮产生的后果,这与我国的“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策不相称。

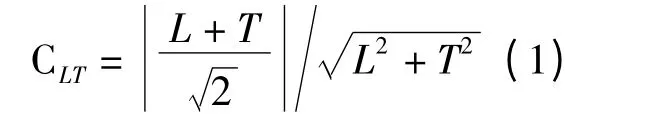

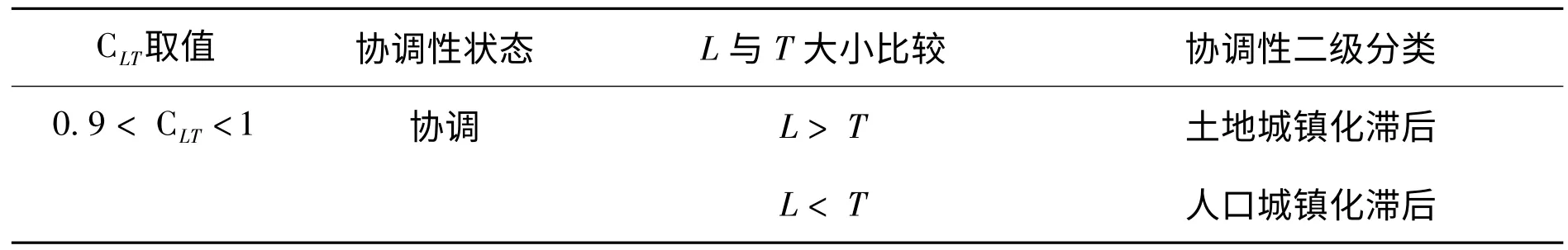

第四,人口城镇化和土地城镇化协调发展。人口城镇化和土地城镇化协调发展,可以促进城镇化的内涵式发展。对于欠发达地区以及多山地区,这种发展模式的优势十分明显。一是减轻大城市、特大城市的人口增长带来的交通、教育、医疗和城市基础设施建设等压力;二是可以较好地解决多山地区的人地矛盾、环境污染、生态脆弱性加剧等问题。根据范进等人[6]的研究,人口城镇化和土地城镇化协调发展的程度,可以从二者的协调指数大小来进行探讨,人口城镇化和土地城镇化的协调指数的求取方法。

式中CLT表示城镇化中人口城镇化与土地城镇化协调指数,L 表示城镇人口增长率,T 表示城镇建成区的增长率。通常其协调发展的最佳状态是当L=T,即CLT=1。其协调性分析的结果如表1。

表1 人口城镇化与土地城镇化协调指数结果分析表[6]

参考陆大道[9]和陶然等人[14]的研究成果,结合范进等人的研究方法,得知我国近15年来土地城镇化与人口城镇化协调性指数都小于0.8,处于不协调区间。其中,在2000年之前,人口城镇化快于土地城镇化,2000年之后,土地城镇化快于人口城镇化。[8]

三、研究区域概况

百色市位于广西壮族自治区西部及云贵高原东南边缘,西接云南省、北望贵州省,东北傍广西河池市,东南依南宁市,南部的靖西、那坡两县与越南接壤。位于世界上面积最大的喀斯特连续带,其中喀斯特熔岩面积约占土地总面积的31.04%。该区域的特征明显,主要表现在以下几个方面。

第一,生态环境脆弱,土地资源贫瘠。该区域位于珠江上游的红水河、右江和百东河流域,地处云贵高原向广西丘陵过渡的地带上,山岭绵延,丘陵起伏,地势从西北向东南倾斜,海拔高度从1500~2000 米降至200~500 米。右江从西北向东南贯穿本市中部,形成西北一东南向的右江盆地,使其地势具有南北高、中间低的马鞍状特点。土地构成以山地为主,全境山地(包括中山、低山和丘陵)占全市总面积的90.98%,丘陵和平原仅占土地总面积的5.79%,[15]土地资源严重缺乏。土壤厚度不足20cm 的农地面积约占农用地面积的40%以上,加上过度开垦,水土流失严重。水资源时空分布不均,降水相对集中在每年的3、4 月和7、8 月间,地面蓄水效果差,给农业生产带来不便,同时也加剧了该区域的石漠化速度。干旱、滑坡、泥石流以及山洪等是该区域最常见的自然灾害。恶化的生态环境使该部分土地无法进行农作物的种植,只能通过提高复垦系数,提高土地利用等办法解决粮食生产问题,从而加速了该区域的土地贫瘠化。

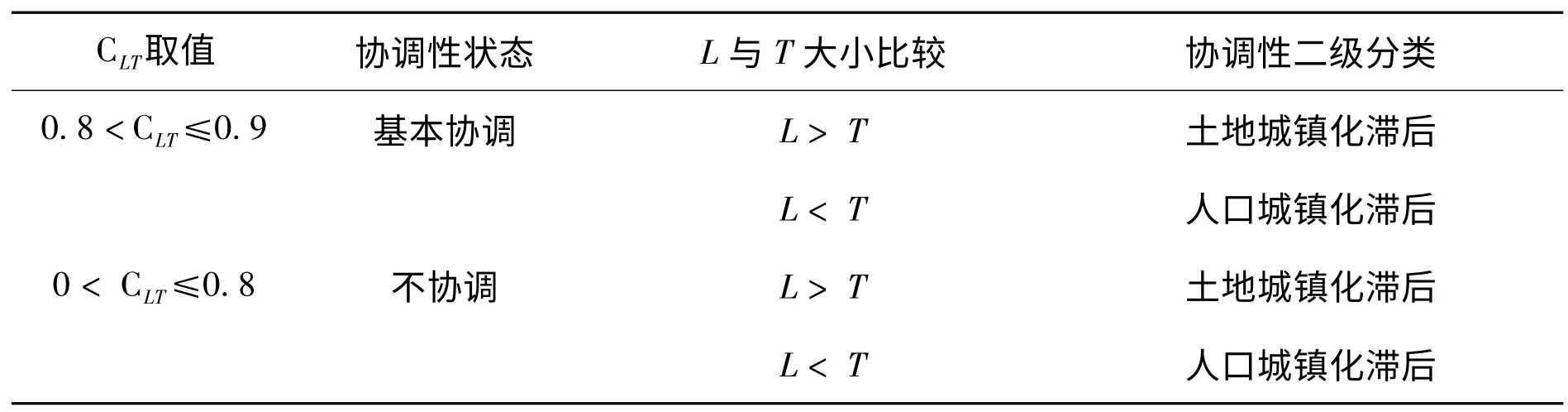

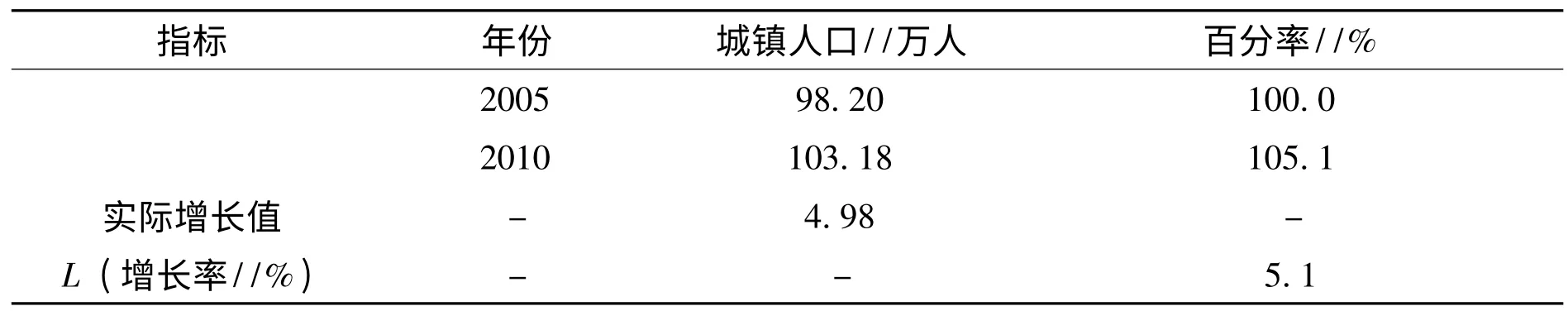

第二,相对人口密度过大,人口城镇化与土地城镇化发展不协调。2005年末,全市总人口为373.78 万人,人口密度103 人/km2,到2010年末,全市总人口382.63 万人,人口密度106 人/km2,低于广西的人口密度。百色市土地总面积为36203km2,作为大石山区,山区占总面积的95.4%,平地、台地只占4.6%,且土地石漠化严重,全市有近19500km2的石漠化土地,其中强度以上石漠化土地近10500km2,土地资源严重缺乏。根据张英飒[16]的研究方法,扣除石漠化和海拔大于500m 的山地,结合百色市的土地资源、生态环境等因素,得出百色市的相对人口密度达1203 人/km2。城镇化建设中,城乡面貌呈现新变化。到2010年,城镇人口103.18 万人,与2005年的98.20 万人相比,增长率为5.1%。城镇化率由2005年的26.3%提高到2010年的33.5%,城镇建成区面积由2005年的82.4km2提高到2010年的107km2,是中华人民共和国成立以来建设速度最快的5年,[17]1增长率为29.85%。具体数据见表2 和表3。

表2 百色市2005年-2010年人口城镇化指数表

其中百色市2005年-2010年人口城镇化增长率L 的取值为5.1%。

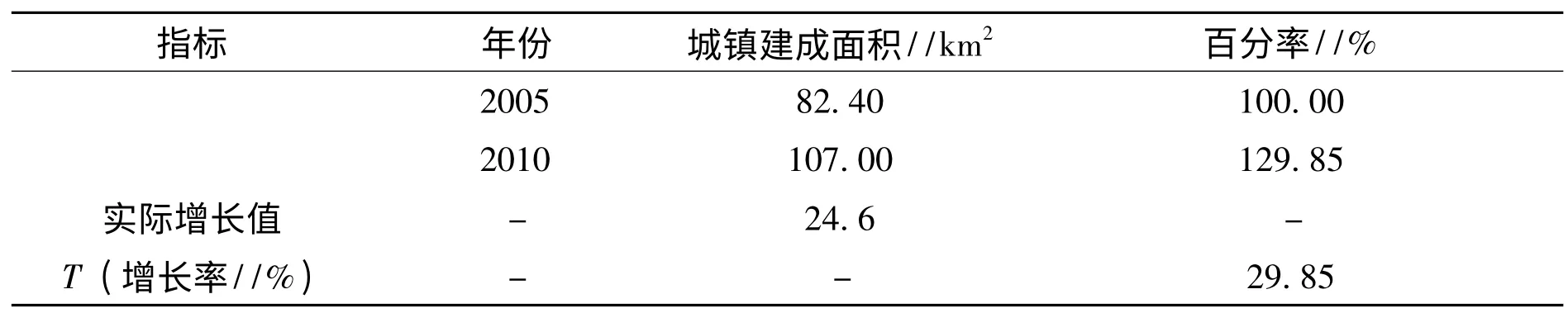

表3 百色市2005年-2010年土地城镇化指数表

其中百色市2005年-2010年土地城镇化增长率的取值为29.85%。

根据式(1),L=5.1%,T=29.85%,得出百色市人口城镇化与土地城镇化协调指数CLT=0.816,其中,L <L,由表1 可知,2005年到2010年百色市人口城镇化与土地城镇化处于基本协调状态,接近不协调界限。

第三,贫困程度高,贫困面广。百色全市12 县区中,有10 个是国家级重点贫困县,2 个是自治区级重点贫困县。2005年全市生产总值为239.3 亿元,到2010年位563.5 亿元,年均增长14.7%,增长速度较快,但总量仍然很低。到2010年底,贫困人口仍然还有约59.26 万人,是全国18 个集中连片的贫困地区之一。土地面积为广西区最大,但GDP 总值仅相当于柳州市1260.3亿元的44.71%,全区排名靠后。

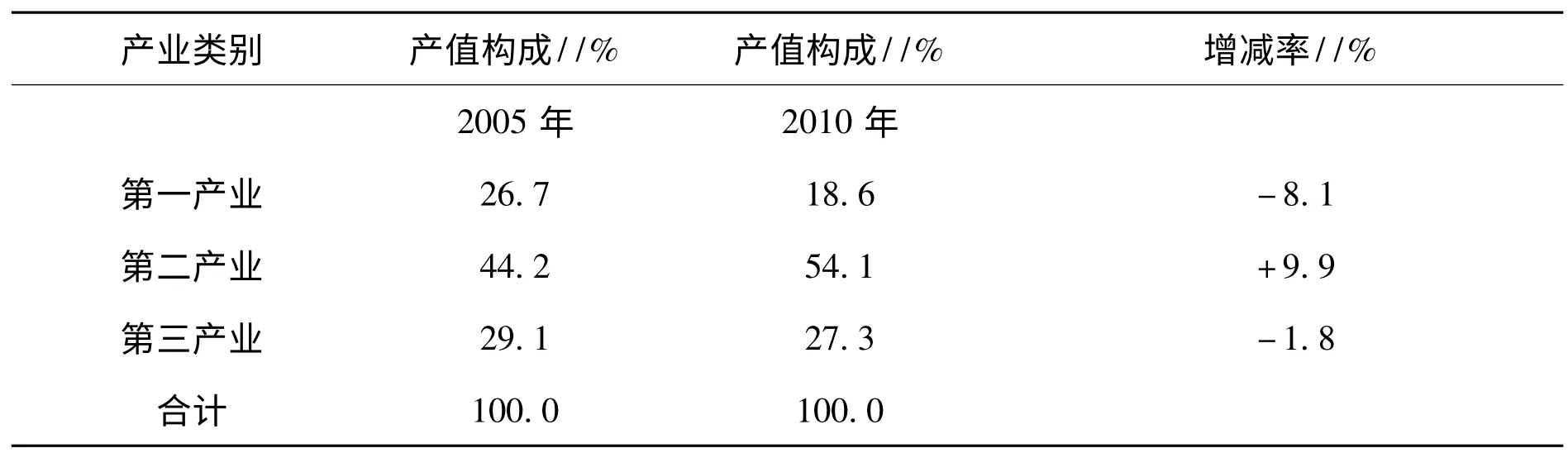

第四,产业结构单一,城镇化率偏低。百色市是传统的农业大市,各产业值近年有所调整。从2000年开始,百色的铝工业、蔗糖加工工业和冶金、煤电、石化等工业产业发展迅速。其中,“千亿铝产业工程”是百色市工业发展的主要目标。到2010年百色市GDP 生产总值为563.51 亿元,比上年增长14.9%。各产业产值构成和从业人员比见表4。

表4 百色市2005年-2010年各产业产值构成

其中,各产业产值分别是:第一产业增加值104.81 亿元,增长4.4%;第二产业增加值305.07 亿元,增长21.2%;第三产业增加值153.63 亿元,增长10.1%。第一、二、三产业增加值占生产总值的比重分别为18.6%、54.1%和27.3%。

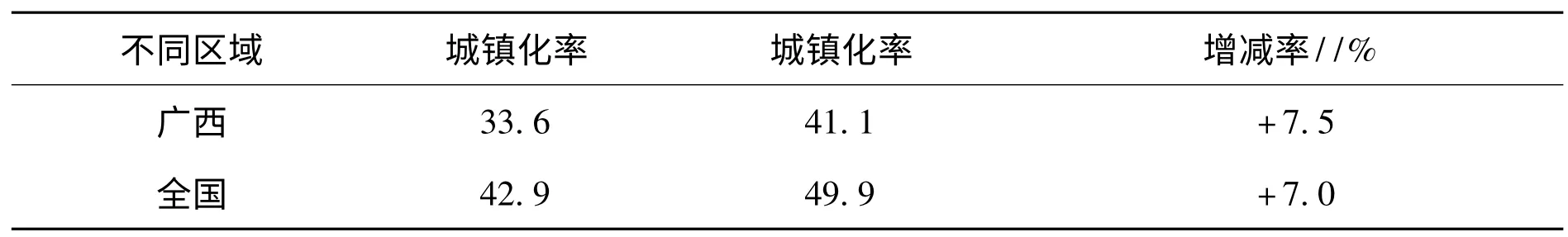

百色市城镇化率在近10年发展较为迅速,2002年百色市城镇化率仅为22.1%,到2012年百色市城镇化率已高达37.5%,但与广西及全国的平均发展水平相比,尚存在较大的差距,具体数据见表5。

表5 2005年-2010年百色市与广西自治区及全国城镇化发展变化对比表[18-19]

四、城镇化路径抉择的思考

党的十八大提出,“要推动工业化和城镇化良性互动”,对于经济欠发达地区和产业结构失调地区,以加快工业化推动城镇化,以城镇化促进工业化。就城镇化和农业化的相互关系指出,“农业化和城镇化相互协调,促进城镇化和农业现代化共同发展”。农业现代化是实现城镇化的前提条件,城镇化是农业现代化的必然结果。因此,大力发展现代农业,扩大土地流转规模,让农村剩余劳动力成为城镇化再次加速发展的源动力,从而完成十八大提出的“加快户籍改革,有序推进农业转移人口市民化”。城镇化是实现“四化”同步的核心内容,而推进农民市民化又是实现城镇化的重要条件。[20]对于生态脆弱、经济欠发达的百色,如何在特殊的环境和条件下抉择城镇化发展路径,将会影响到该区域的可持续发展。

只有在加速发展农业现代化的基础上,不断调整产业结构,降低环境污染,以人口城镇化作为百色城镇化“内涵式”发展的主要途径,才可以使生态脆弱、经济欠发达的百色实现可持续的城镇化发展。

第一,加快农业现代化发展,完善土地流转、土地抵押等制度。百色市目前建成的田阳农业高科技园,以广西农业科学院为技术支撑,以中国—东盟农业博览会为平台的现代农业产业发展迅速。其中,田东县“圣女果”生产、加工产业链较为成熟,产品销往广东、浙江等沿海地区。到2011年田东县“圣女果”种植面积达5 万亩,每亩6000 多元的纯收入。这种农业产业化模式在百色部分地区得到了推广,催生了“新型农民”,即村民为农村户口,生活在城镇,大部分农民承包的土地通过土地流转、土地抵押入股等方式成为企业的员工。[21]这种方式大大促进了百色市的城镇化发展规模。

但由于百色的地理环境和自然条件限制,其他县区如隆林、西林、田林等县(自治县)的农业现代化生产尚处于起步阶段,发展速度较慢,产业规模较小。因此,必须加快其他县区的农业现代化发展速度,通过加大政府投资和政策支持、提高科技产出转化率、完善土地流转、土地承包经营权抵押融资等途径发展现代农业,解放农村人口,促进城镇化发展。

第二,因地制宜,调整和优化产业结构。百色地处中国最大的喀斯特地貌带,也是多山地区,土地资源十分有限。由于长期的传统农业生产方式,土地资源利用率高,复垦指数高,使该区域的土地流失、盐碱化等土地化问题严重,生态系统十分脆弱。但百色的“革命性、民族性和边疆性”等特性、特殊的地理位置、丰富的民族文化和影响深远的革命精神,以及丰富的矿产资源和水利资源,为实现百色的产业结构调整和优化提供了保障。因此,可以结合百色这些特殊的优势和资源,调整和优化产业结构。一是大力发展生态旅游产业,包括民族风情的体验式旅游、红色资源旅游、大型水利工程库区休闲旅游和边境贸易旅游;二是大力发展经济作物,扩大烤烟、板栗、芒果、香蕉、甘蔗等对土层厚度、土壤肥力依赖不高,对劳动力需求量不大的产业种植规模;三是提升第二、第三产业的比例,加大投入,为农村剩余劳力提供更多的就业岗位,为人口城镇化提供生产保障,加快人口城镇化发展的速度。

第三,改革户籍制度,降低人口城镇化成本。根据我国现行的法律规定,农民由农村迁移到城市,必须持城市劳动部门的录用证明、学校录取证明,或者城市登记机关的准予迁入证明。[22]首先,这种在进城门槛上就人为设置障碍的做法有待进一步改革和完善。二元户籍管理制度曾在我国历史发展中对社会分工、工业化、农业化和计划经济体制建立等方面,做出了巨大的贡献。随着我国社会经济的不断发展,农业现代化、工业现代化以及第三产业的快速发展的必然趋势,是农业人口将逐步进入城镇,成为城镇居民。这种在社会经济发展初期阶段的体制,已经严重阻碍了我国城镇化的发展。百色已由过去传统的农业生产逐渐转变为以工业生产为主,第三产业快速增长的经济发展新格局。到2010年,百色市第二产业、第三产业产值分别占国民生产总值的54.1% 和27.3%,大量的农业人口进入到第二产业和第三产业当中,因此户籍制度改革势在必行。其次,农民市民化的成本必须降低。人口城镇化进程中,农民市民化的成本也严重制约了城镇化的发展。“住房成本高、医疗成本高和教育成本高”等“三高”,使农民即使在身份上融入城镇,但其生存状况堪忧,甚至一部分问题成为社会和谐与稳定的隐患。以百色市区商品房价格为例,2005年百色市区商品房均价为1253 元/m2,到2010年百色市商品房均价已高达3722 元/m2,仅住房成本就上升为原来的3 倍,这成为农民市民化的最大障碍。

第四,完善小城镇基础建设,为人口城镇化提供保障。小城镇建设是解决“三农”问题的有效途径,[23]是新农村建设的主要方式。一是根据城镇自然环境容量和区域发展目标,合理规划小城镇建设的规模,提高土地利用效率,节约、集约利用土地;二是加大小城镇基础设施建设力度,完善相应的教育、医疗和养老等配套设施,提高城镇公共资源的共享度,减轻周边大中城市的人口压力;三是完善小城镇廉租房保障制度,加快小城镇廉租房和保障房住房建设,降低农民市民化的成本;四是结合新农村建设,注重小城镇建设与生态文明建设、民族文化传承与保护等相结合,发展新型的生态旅游产业。

城镇化建设路径的选择决定了城镇化的发展模式,任何一种路径不可能解决城镇化发展进程中的所有问题。以人口城镇化为主要发展路径的抉择必须因地制宜,以调整产业结构解放农业人口,以破解二元户籍制度为契机,以发展生态旅游产业降低环境污染为思路,以小城镇建设为载体,促进城镇化与农业现代化、工业化、信息化良性互动,加快内涵式城镇化发展。

[1]朱虹.欠发达地区城镇化路径探索——以江西为样本[J].江西社会科学,2012(9).

[2]王映雪.西南生态脆弱区域农村城镇化的生态效应和调控对策研究——以云南昭通为例[J].环境科学导刊,2009(3).

[3]梁立新.广西“十二五”城镇化路径与健康发展之对策研究[J].广西城镇建设,2012(9).

[4]朱天舒,秦晓徽.城镇化路径:转变土地利用方式的根本问题[J].地理科学,2012(11).

[5]张贵炜,鲍林.河北省人口城镇化发展模式及影响因素分析[J].企业经济,2013(8).

[6]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012(5).

[7]陈凤桂.我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J].人文地理,2010(5).

[8]蔡卫红.福建省土地城镇化快于人口城镇化的现状及成因分析[J].福建论坛:人文社会科学版,2013(7).

[9]陆大道.关于遏制冒进式城镇化和空间失控的建议[R].中国科学院院士咨询报告,2007.

[10]2012年全国土地出让收入2.69 万亿[N].http://www.xffcol.com/News_ View.Asp?Xid=48120,2013-01-12.

[11]申欣旺.人口压力下的首都之忧[J].中国社会导刊,2005(35).

[12]朱红波.论我国耕地资源安全保障体系的构建[J].国土资源科技管理,2012(5).

[13]于闽.土地浪费也该遏制[J].金融经济,2013(4).

[14]陶然,曹广忠.“空间城镇化”、“人口城镇化”的不匹配与政策组合应对[J].改革,2008(10).

[15]刘培培.百色市新增建设用地指标合理配置[D].南宁:广西师范学院硕士毕业论文,2012.

[16]张英飒.人口承载力的理论内涵与测算方法[J].重庆社会科学,2008(11).

[17]百色市2011年政府工作报告[R].2011.

[18]武洁,全少伟.我国人口城镇化率统计与推算方法探究[J].调研世界,2013(7).

[19]覃蔚峰,赵燕妮.城镇化建设让百色旧貌换新颜[J].当代广西,2007(5).

[20]郭晓鸣,廖祖君.西部农业大省人口城镇化的调战与选择——以四川省为例[J].天府新论,2013(2).

[21]易忠君.基于统一年产值的土地承包经营权抵押价格探讨[J].贵州农业科学,2013(2).

[22]吴晓燕,赵普兵.城镇化:比较中的路径探索[J].吉首大学学报:社会科学版,2013(9).

[23]杨钢桥.小城镇用地扩张机制的理论探讨[J].中国土地科学,2011(9).