基于地震沉积学方法的沉积相研究①——以涠西南凹陷涠洲组三段为例

2014-12-02陈洪德侯明才徐胜林

杨 帅 陈洪德 侯明才 徐胜林 郭 垚

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学) 成都 610059;2.成都理工大学沉积地质研究院 成都 610059;3.浙江大学教育学院 杭州 310013)

0 引言

构造沉降控制盆地物质聚集分布规律及沉积特征,盆地类型及沉积特征控制沉积体系与沉积相展布,沉积相带指示储层发育规模及物性等特征,即构造控盆、盆地控相、相控储层。依据这一原则,沉积相研究在油气勘探中必然处于非常重要的位置。具体到一个盆地的某个开发区块,在整个沉积体系沉积相特征的基础上,进行层序地层格架内的最小等时单元沉积相特征研究非常有必要,利用沉积相控制地震储层预测,对于识别更多的构造—岩性油气藏非常有帮助。

传统的沉积相研究以沉积学、层序地层学理论为基础,在等时地层格架内做沉积体系沉积相研究。在钻井资料较少的地区,沉积相分析主要依靠手工解释地震相(同相轴反射结构和构造),进而转化为沉积相,这种研究方式基本上限于“三级层序”或“体系域”(多套砂组或准层序组)级别,对于勘探和开发生产而言,层序地层学尺度太粗,不能解决高频层序的单砂组沉积相及有利相带内目标砂体预测的问题。

由曾洪流等[1]创立的地震沉积学利用高品质的三维地震资料及地质资料,以现代沉积学、层序地层学和地震地层学为理论基础,经过层序地层、地层切片、地震属性分析、岩芯岩性和沉积相刻度研究,确定地层岩石宏观特征、砂体成因、沉积体系发育演化、储层质量及油气分布的地质学科。地震沉积学能够为含油气盆地精细勘探与开发提供高分辨率层序地层格架、沉积体系类型以及沉积砂体的精细分布特征。与传统的地震地层学不同,地震沉积学除了利用盆地规模的地震反射振幅、连续性、内部结构和外部形态以及地震反射终止关系来进行层序和地震相的研究工作外,更为重要的是利用三维地震资料,进行地震属性处理和沉积体形态解释,有效地识别薄层沉积砂体,在油藏规模上精细研究薄层砂体。这有望解决四~五级层序的沉积相的问题,对于我国陆上薄互储层的研究比较实用。

在探讨地震沉积学方法的沉积相研究思路的基础上,以涠西南凹陷研究区的古近系涠洲组三段7砂组为例,结合前人沉积体系、沉积环境及物源研究成果,开展地震沉积学沉积相研究,建立高分辨率层序地层格架,利用属性、波形及地震地貌特征,精确刻画出7砂组的沉积相展布形态。

1 基于地震沉积学方法的沉积相研究

地震沉积学是在层序地层学、沉积学、地震地层学等学科的基础上发展起来的一门新学科[2]。无论是层序地层学、沉积学、还是地震地层学,都是在等时的地层格架内对沉积相进行研究,地震沉积学也不例外。地震沉积学以高品质三维地震资料为基础,研究等时地层格架内的沉积相特征。其技术体系中的关键环节是首先在一个研究区范围内划定最小等时研究单元,然后研究其岩相、沉积相与地震反射特征的对应关系,在一个相对等时的时窗内提取特征地震属性,作为地震相定量表征的依据,再结合单井岩芯描述资料及微相特征,最终编制最小等时单元的沉积相图。

分频解释技术、地层切片技术、地震岩性学是地震沉积学的几个关键技术方法。分频解释有助于建立高频等时层序格架;90度相位化处理使地震反射的同相轴具有岩性意义,可与地质上的岩性对应,便于和测井相对比,有助于识别高级层序界面;地层切片改进了地震相分析的技术(产生等时地层研究单元),使地震属性表征的等时意义得到加强;通过寻找能够反映沉积相的最准确的地震属性特征,为沉积相刻画提供了解释的可靠依据。

具体研究时主要包括以下几个方面[3]:

(1)运用地震地层学(Vail)、经典层序地层学(Vail)、高分辨率层序地层学(Cross)、或成因层序地层学(Galloway)原理[4],综合地质和地球物理资料建立高精度等时层序地层格架。

利用提高分辨率技术,拓宽地震资料的频带范围;利用分频资料,识别地震层序界面;在单井层序与沉积相划分的基础上,通过合成地震记录(或VSP资料)完成精细时深标定,使地震与井层序地层划分一致。

(2)根据地层产状,结合沉积体系的几何形态和地貌特征,开展典型沉积体系的地貌特征及其与沉积体系关系研究,确定沉积体系类型和砂体展布形态。

根据地震主频与调谐厚度的关系,优选反映薄层砂体的最佳频率,以便识别薄层砂体;对地震数据进行子波相位调整(通常为 90°)[2],建立薄层砂体与反射同相轴的对应关系,建立岩性数据体;利用岩性数据体,刻画出薄层砂体的形态及分布特征。

(3)在地震岩性学研究的基础上,建立地震数据与测井岩性关系。优选能够反映地层岩性、砂体形态等沉积特征的地震属性,如均方根振幅、瞬时频率、瞬时相位及波阻抗等多种地震属性。利用岩芯资料,建立地震属性平面特征与关键井岩芯之间的沉积对应关系,以便刻度地震属性切片的沉积相特征。

(4)在层序地层格架内,依据物源方向、沉积体系、砂体类型特征,综合属性分析结果,为油气勘探开发提供精细的沉积相展布图。

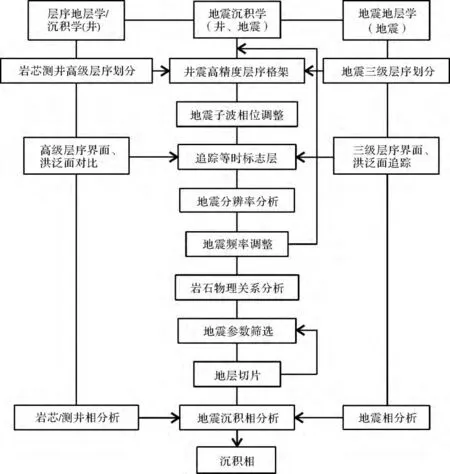

图1 地震沉积学方法沉积相研究技术路线图(据曾洪流,2011,修改)Fig.1 Technology roadmap of sedimentary facies research based on seismic sedimentology(modified from Zeng Hongliu,2011)

图2 研究区位置简图Fig.2 Location map of the study area

2 实际应用

北部湾盆地中涠西南凹陷古近系属陆相地层,为多物源湖相沉积,储层纵、横向变化较大。涠洲组地层沉积时期,处于涠西南凹陷处于湖盆萎缩阶段,在凹陷东北区、西区都有大型三角洲发育,在凹陷中心出现浅湖区。在研究区(图2)的涠洲组三段地层,主要沉积类型为辫状河三角洲沉积,总体表现为东、西两侧提供物源。

2.1 建立最小等时地层单元

在地震沉积学研究里,对等时格架内的地震信息的客观反映不再依赖于研究者利用“地震相”特征对沉积格架内沉积相的“肉眼观察和判断”。强调的是在小时窗的等时地层内,应用地震技术定量化计算属性参数,客观反映地层沉积相特征。

确定沉积等时面,对于陆相地层而言,并不是一件容易的事情。陆相地层中的地震资料受主频限制,剖面里面同相轴经常发生分叉合并的现象,往往确定等时面会受到穿层的影响。在地震沉积学理论里面,采用的是一种参考等时面的概念。通常首先需要对原始地震数据进行提高分辨率处理,然后采用不同频率带对地震剖面进行分频,在分频后的剖面上作分析,如果高、低频剖面上出现反射位置相符、产状一致的同相轴,就被认为是一个平行于沉积等时面的参考同相轴[2]。

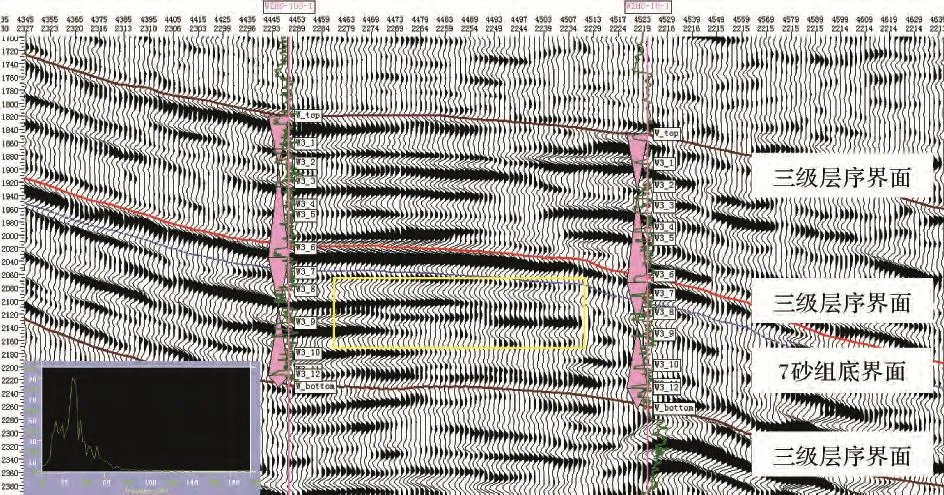

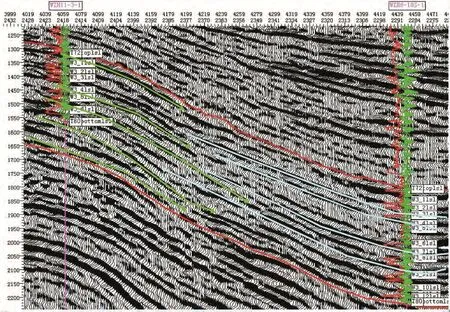

在研究区,依据单井层序地层划分结果(图5)和地震地层特征(图3),可识别出具等时意义的参考面一共有三个。图3中,上下两条棕色层位线分别为涠洲组、流沙港组顶界面,为全区分布的三级层序界面,与下伏地层都是平行不整合接触关系,具有很好的等时性。在这两个界面之间,依据长期旋回特征与砂组的对应关系,又解释了一个能全区追踪且平行接触,具有相对等时意义的等时参考面(红色线)。在井上对应7砂组的顶界面(图3)。

图3 等时参考面的选择(原始地震剖面)Fig.3 Choosing isochronous reference surface(original seismic profile)

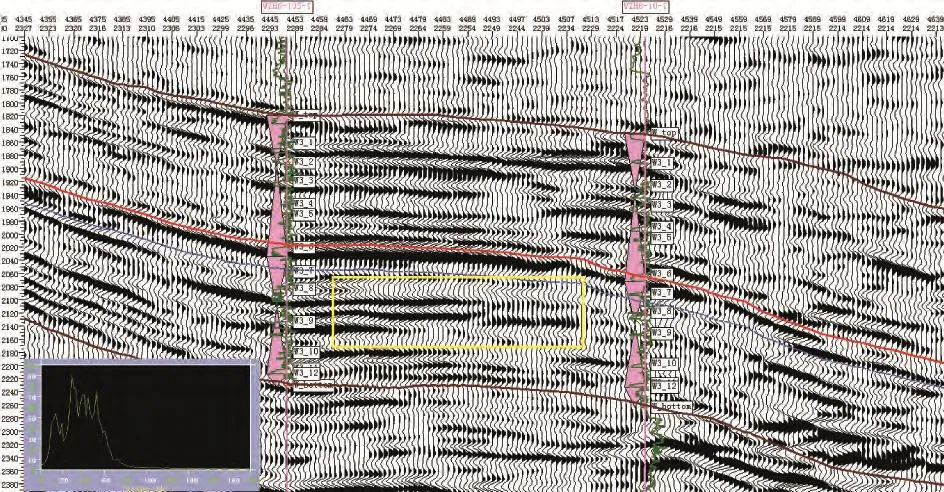

图4 提高分辨率后的地震剖面Fig.4 Seismic profile after improving resolution

图4为原始地震数据采用混合相位反褶积和谱模拟技术相结合的方法的提高分辨率处理效果,该方法可以使剖面零相位化。从图3与图4左下角的地震频率分布特征可以看出,在原始地震剖面(图3)上主频大约为30 Hz,而提高分辨率后的地震剖面(图4)主频被提高到约40 Hz。在提高分辨率效果上,地震剖面上整体波形保持原貌,振幅的相对关系保持较好,有些复波被分开(黄色方框内),地震同相轴和原始纯波剖面相比更加清晰,局部剖面同相轴数目有所增加,尤其同相轴相位置及相对关系没有改变。

从地震剖面上看,研究目的层厚度变化不是很大,涠三段地层接触关系近似平行接触,各砂组也为近似平行的整合沉积接触关系。按照地层切片原理,在7砂组顶界等时面(红线位置)的控制及选择合理比例的情况下,内插出了7砂组底界控制面(图3蓝色线),此为研究区的最小等时单元,在层序上,对应四级层序。涠洲组三段按砂组级别测井解释可分成12个最小地层单元(图5)。井上划分的五级层序,在地震上受分辨率限制,很难和地震同相轴对应。按照现有的地震资料分辨率,可以识别的最小等时地层单元可以达到四级。

2.2 单井层序与沉积相划分

图5为研究区内WZH6-10-1井的单井沉积相图。研究层段涠洲组由两个三级层序组成,涠洲组三段下部层序,大致由7砂组至12砂组地层组成;而上部层序,大致由6砂组至涠洲组顶界,上部层序地层厚度比下部层序地层厚度要稍大。

从单井看岩性以砂岩或含砾砂岩为主夹深色泥岩沉积,厚层砂岩多表现与泥岩呈突变接触的箱型与钟型测井曲线特征,而薄层砂体与泥岩呈现薄互层关系,这说明研究区是以湖相为背景的辫状河三角洲前缘沉积。其主要沉积砂体为水下分流河道砂体与薄层席状砂,另外个别井段可见河口坝与远砂坝,而泥岩以三角洲前缘分流间泥与前三角洲泥为主。从研究区连井地震剖面上看(图6),井间储层砂体多表现为多期前积砂体相互叠置,但也基本不连续横向发生尖灭的特征。

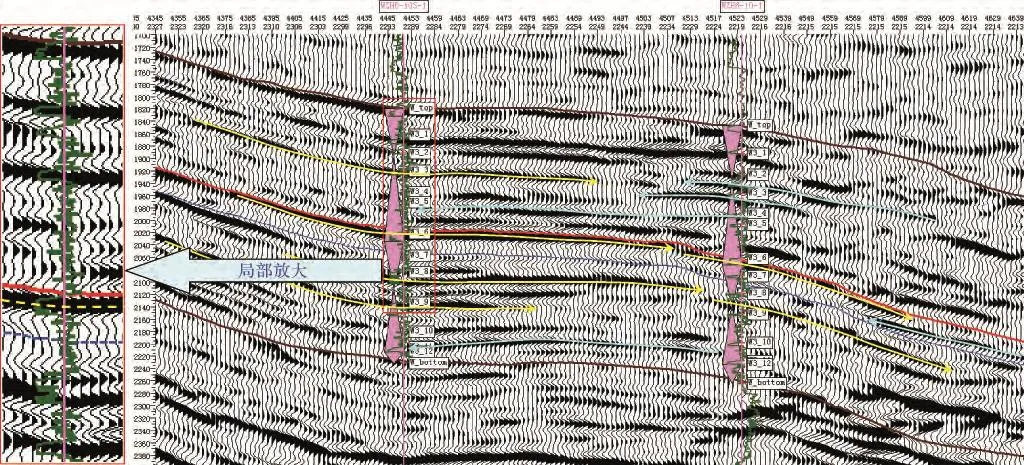

2.3 岩性解释与地震地貌特征分析

图6为提高分辨率地震剖面的90°相位转换剖面,从图中可以看出作相位转换后的同相轴与岩性曲线(GR曲线)有很好的对应关系(位于图6左侧局部放大图),所以此剖面可以代表岩性数据,利用此数据可以勾画出薄层砂体的形态及分布特征。在此,依据砂体透镜状反射特征与下伏地层的斜交关系解释了 WZH6-10-1与 WZH6-10S-1、WZH11-3-1与 WZH6-10S-1两条井间剖面砂体分布特征(图6,7)。

图6 提高分辨率资料90°相位转换砂体关系解释Fig.6 Interpretation of sandbody after 90°phase shift

图7 过WZH11-3-1与WZH6-10S-1井90°相位转换地震剖面Fig.7 Seismic profile after 90°phase shift between Well WZH11-3-1 and Well WZH6-10S-1

研究区沉积相带分布总体表现为东、西两侧供源的辫状河三角洲沉积,从WZH11-3-1与WZH6-10S-1井地震剖面可以发现在两口井间沉积体有明显相互尖灭特征,WZH11-3-1井储层向下倾方向发生尖灭,WZH6-10S-1井储层向上倾方向尖灭,这也表明两套沉积体的物源方向是不同的。

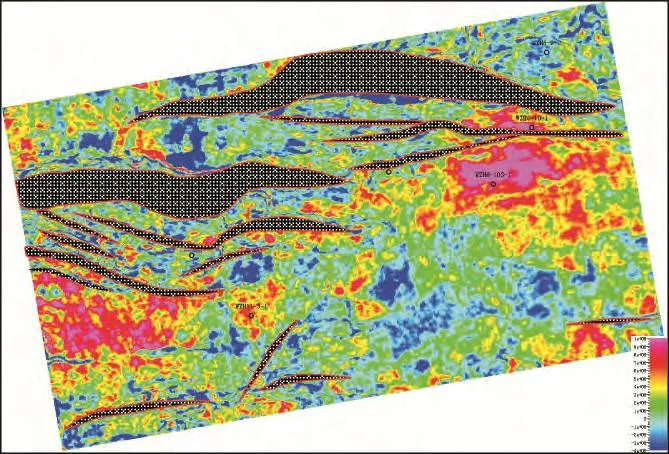

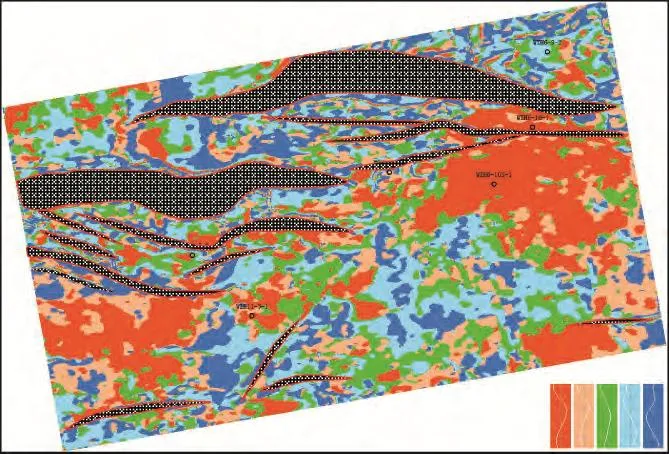

2.4 平面属性分析

图8为研究区7砂组的顶界面往下10 ms位置(图6左侧局部放大图黄色虚线位置)的90度地震资料振幅切片分布特征,图9为研究区7砂组的波形分布特征,两张图上面都叠合了7砂组顶界面的断裂解释成果分布图。具有岩性意义的90度相位转换资料的振幅切片上可以明显的反映出来砂体分布特征,即强振幅区域代表砂体发育。另外从波形特征上看,波形较对称的特点也可推测为砂岩发育的特征,因为砂岩发育时,由于反射系数较大,反射波的波形也较为稳定。从图8、图9两张平面分布图也可以看出,在研究区有东西两侧分块的特点,这也与研究层段物源方向来自与东西两侧相吻合。

图8 7砂组90度相位转换资料振幅切片Fig.8 90°phase shift amplitude slice of seven sand group

2.5 沉积相展布特征

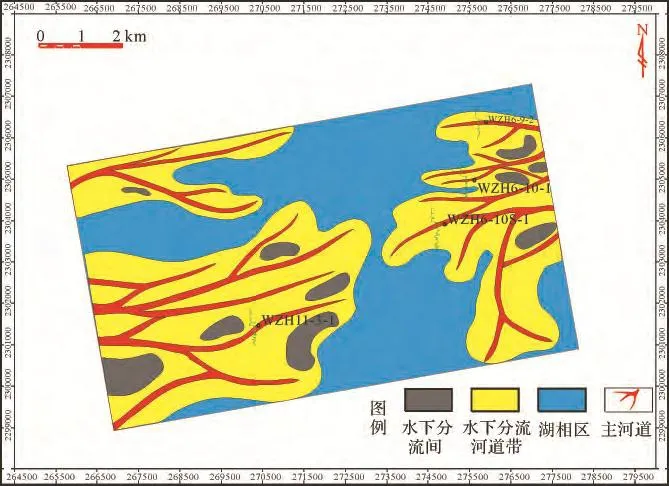

综合研究区内目的层段单井沉积相划分结果、岩性解释分布特征、属性分布特征、波形分布特征、物源方向,可以对研究区7砂组的沉积相平面分布进行研究。

从图6、图7中砂体分布特征解释中可以看出,研究层段的砂体是相互叠置的,这种三角洲砂体的相互叠置一方面说明各井区三角洲砂体类型变化不是很大,很可能呈现三角洲繁盛的格局;另一方面说明三角洲向湖盆延伸时可能发生了多次的分流,这可以形成不同的三角洲朵叶体,其主要营力推测为河道的分流作用。

图9 7砂组波形分类分布图Fig.9 Waveform classification of seven sand group

结合东西两侧提供物源的特征,精细刻画出了研究区7砂组的平面沉积相分布图(图10),图中测井曲线为GR曲线,代表砂体发育的主河道与水下分流河道沉积相带,与强振幅地震信息及对称波形特征相对应。总体规律是从东、西两侧向湖盆推进的辫状河三角洲前缘占主导,在两个三角洲沉积体间为湖相区,而三角洲砂体以水下分流河道向湖盆推进为主,其间有水下分流间的泥质沉积物。

图10 研究区7砂组沉积相平面分布图Fig.10 Sedimentary facies diagram of seven sand group in the study area

3 结论

在钻井资料较少的研究区,利用地震沉积学方法可以对沉积相进行精细的划分。地震沉积学方法研究有一定的基础条件,一是相对简单的构造背景,二是需要品质比较好的三维地震资料。构造简单,地层切片的等时性才更为可靠。通过地震沉积学方法可以赋予地震同相轴及地震属性的岩性学和沉积学含义,从而有助于在勾画出地质体的平面分布形态,最终达到精细研究沉积相的目的。

涠西南凹陷古近系涠洲组三段地层7砂组的地震沉积学研究表明,地震沉积学方法可以准确的识别薄层砂岩的分布特征,从而解决了更高级别层序(四~五级)的沉积相的问题,对我国陆相盆地薄互储层的研究较为实用。

References)

1 Zeng Hongliu.From seismic stratigraphy to seismic sedimentology:a sensible transition[J].Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions,2001,51:413-420

2 朱筱敏,曾洪流,董艳蕾(译).地震沉积学[M].北京:石油工业出版社,2011[Zhu Xiaomin,Zeng Hongliu,Dong Yanlei(translator).Seismic Sedimentology [M].Beijing:Petroleum Industry Press,2011]

3 朱筱敏,李洋,董艳蕾,等.地震沉积学研究方法和歧口凹陷沙河街组沙一段实例分析[J].中国地质,2013,40(1):152-162[Zhu Xiaomin,Li Yang,Dong Yanlei,et al.The program of seismic sedimentology and its application to Shahejie Formation in Qikou depression of North China[J].Geology in China,2013,40(1):152-162]

4 朱筱敏.层序地层学[M].东营:石油大学出版社,2000[Zhu Xiaomin.Sequence Stratigraphy[M].Dongying:University of Petroleum Press,2000]

5 Zeng Hongliu,Backus M M.Interpretive advantages of 90°-phase wavelets:Part 2-Seismic applications[J].Geophysics,2005,70(3):17-24

6 Zeng Hongliu,Loucks R,Janson X.Three-dimensional seismic geomorphology and analysis of the Ordovician paleokarst drainage system in the central Tabei Uplift,northern Tarim Basin,western China[J].AAPG Bulletin,2011,95(12):2061-2083

7 曾洪流,朱筱敏,朱如凯,等.陆相坳陷型盆地地震沉积学研究规范[J].石油勘探与开发,2012,39(3):275-284[Zeng Hongliu,Zhu Xiaomin,Zhu Rukai,et al.Guidelines for seismic sedimentologic study in non-marine post rift basins[J].Petroleum Exploration and Development,2012,39(3):275-284]

8 Zeng Hongliu,Backus M M,Barrow K T,et al.Stratal slicing:Part I.Realistic 3-D seismic model[J].Geophysics,1998,63(2):502-513

9 Zeng Hongliu,Henry S C ,Riola J P.Stratal slicing,part II:Real 3-D seismic data:Geophysics,1998,63(2):514-522

10 Zeng Hongliu,Hentz T F,Wood L J.Stratal slicing of Miocene-Pliocene sediments in Vermilion Block 50-Tiger Shoal area,Offshore Louisina[J].The Leading Edge,2001,20(4):408-418

11 林承焰,张宪国,董春梅.地震沉积学及其初步应用[J].石油学报,2007,28(2):69-71[Lin Chengyan,Zhang Xianguo,Dong Chunmei.Concept of seismic sedimentology and its preliminary application[J].Acta Petrolei Sinica,2007,28(2):69-71]

12 董艳蕾,朱筱敏,曾洪流,等.黄骅坳陷歧南凹陷古近系沙一层序地震沉积学研究[J].沉积学报,2008,26(2):234-240[Dong Yanlei,Zhu Xiaomin,Zeng Hongliu,et al.Seismic sedimentology study on Shayi sequence in Qinan sag,Huanghua depression[J].Acta Sedimentologica Sinica,2008,26(2):234-240]

13 张义娜,朱筱敏,刘长利.地震沉积学及其在中亚南部地区的应用[J].石油勘探与开发,2009,36(1):74-79[Zhang Yina,Zhu Xiaomin,Liu Changli.Seismic sedimentology and its application in south of Central Asia[J].Petroleum Exploration and Development,2009,36(1):74-79]

14 朱筱敏,刘长利,张义娜,等.地震沉积学在陆相湖盆三角洲砂体预测中的应用[J].沉积学报,2009,27(5):915-921[Zhu Xiaomin,Liu Changli,Zhang Yina,et al.On seismic sedimentology of lacustrine deltaic depositional systems[J].Acta Sedimentologica Sinica,2009,27(5):915-921]

15 朱筱敏,董艳蕾,胡廷惠,等.精细层序地层格架与地震沉积学研究——以泌阳凹陷核桃园组为例[J].石油与天然气地质,2011,32(4):615-624[Zhu Xiaomin,Dong Yanlei,Hu Tinghui,et al.Seismic sedimentology study of fine sequence stratigraphic framework:A case study of the Hetaoyuan Formation in the Biyang sag[J].Oil&Gas Geology,2011,32(4):615-624]

16 刘保国,刘力辉.实用地震沉积学在沉积相分析中的应用[J].石油物探,2008,47(3):266-271[Liu Baoguo,Liu Lihui.Application of applied seismic sedimentology in sedimentary facies analysis[J].Geophysical Prospecting for Petroleum,2008,47(3):266-271]