煤中砷的研究进展

2014-11-30吴英爽

吴英爽,陈 萍

(安徽理工大学 地球与环境学院,安徽 淮南 232001)

1 中国煤中平均砷含量的研究

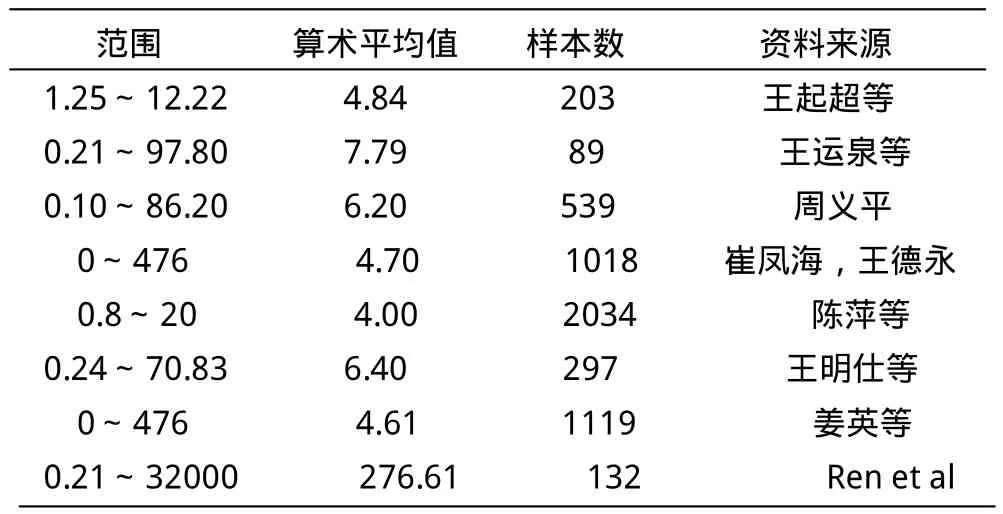

从众多研究者发表的关于煤中砷的资料的统计分析结果(表1)可以看出,我国煤样品中砷含量范围(0 ~ 32000 g/g)变化较大,其中Ren等[3]估算的煤样中包含一个特高砷煤样(32000 g/g),导致煤中砷平均值较高(276.61 g/g);多数研究者[1~3,6]可能对少数煤样中砷的异常值做了取舍,计算后的平均值(4.7 g/g)与Pech研究的世界平均值(5 g/g)相近;远低于美国煤中砷(15 g/g)。

表1 中国煤中砷(As)含量(µg/g)

我国煤中砷平均含量的研究成果大多没有考虑不同含砷量的煤占中国煤炭储量的比例,只是简单计算了煤样中砷的算术平均值,并未给出必要的加权平均,难以代表我国煤的平均含砷量。少数文献对煤样中砷含量进行过加权平均。因此,我国煤中平均含砷量有待进一步研究。

2 煤中砷的赋存状态

以前人们对煤中元素的浓度比较重视,随着研究的深入,人们逐渐认识到煤中微量元素赋存状态对环境的影响有时比浓度更重要,因为赋存状态决定元素从煤中释放的难易程度和毒性。煤中砷的赋存状态比较复杂,根据近年来研究者[6~10]的分类,主要把煤中砷的赋存状态分为下列几种形式(见图2)。

图2 煤中砷的赋存状态

2.1 无机态结合的砷

砷属于亲硫性较强的元素,但煤中砷赋存在如雄黄、雌黄、砷黄铁矿(毒砂)等独立矿物中的案例并不多见。国内外研究者比较一致的意见是:煤中砷多以以类质同象或固溶体形式赋存在黄铁矿中。Finkelman[4]指出砷在煤中这种赋存状态的置信度可达到8。陈萍等[2]对华北石炭二叠纪不同层位煤中砷含量的分析、赵峰华等[3]采用逐级化学提取实验方法对煤中砷不同赋存状态的定量研究都直接或间接证实了此种置信度的认识。他们在各自煤样的统计结果中均发现砷与硫含量呈显著正相关关系。但陆晓华[8]对湖北青山发电厂高硫煤的分析,得出煤中砷与硫酸盐硫、硫化物硫、有机硫均无良好的相关性。一般情况下,煤中砷仅与黄铁矿硫相关性较好,而与其他形态硫相关性较差。白向飞[9]对义马、兖州煤中砷分别做了研究,同样为高硫煤,义马煤后生黄铁矿中砷的理论含量可达1145 g/g,而兖州煤同生黄铁矿中砷含量仅为2 g/g。由此可见,不同地区、同一成因类型黄铁矿中砷含量差别较大,同一地区、不同成因类型黄铁矿中砷含量差别也较大,这可能与砷的供给来源及地球化学条件等诸多因素有关。

除了黄铁矿,崔凤海等[1]发现某些煤中砷含量具有随Al2O3和Fe2O3增大而增大的趋势,砷与铝也有着良好的相关性。而煤中Al2O3主要来自粘土矿物,所以推测粘土矿物含砷且粘土矿物也极可能是某些煤中砷的重要载体。丁振华等[10]利用XRD发现高砷煤中硅酸盐矿物主要为粘土矿物,认为含砷矿物可能被硅酸盐矿物(粘土矿物)包裹,硅酸盐矿物的溶解会促进砷的释放。煤中某些砷可能赋存在砷酸盐或亚砷酸盐中,且砷酸盐态砷主要与铁的氧化物和氢氧化物共生。

2.2 有机态结合的砷

虽然目前有机态砷的化学结构难以被表达出来,但是国内外研究者普遍认为煤中存在有机态结合的砷。Finkelman[4]认为当煤中砷的含量小于5 g/g时,大部分的砷赋存于有机质中。但赵峰华等[7]对不同变质程度的煤样采用逐级化学提取方法定量研究煤中砷的赋存状态时发现,当砷含量小于5.5 g/g时存在多种赋存状态,当灰分低于30%时,砷主要是进入有机质中。丁振华等[10]对贵州中北部高砷煤中砷用连续浸取实验发现砷以罕见的 +5价形式与有机质结合,认为有机砷可以作为煤中砷的主要存在形式,值得加强研究。据现有资料,与有机质结合的砷基本在低煤级煤(特别是低硫和低灰煤)中存在,且可能是主要赋存方式;但在高变质程度的煤中是否存在以及能否成为主要的赋存方式,还有待进一步研究。

与煤中砷的含量与分布研究相比,煤中砷的地球化学性质及煤中赋存规律的研究更为薄弱。由于煤本身结构的复杂性,加之中国聚煤期长、含煤区域面积大、煤种多、成煤环境复杂等特点,所以研究煤中砷的赋存状态尤其是煤中砷的有机亲和性成为了研究的重点和难点。所以综合采用仪器分析辅以化学实验,并结合煤岩学方法,对煤中砷赋存状态的进一步分析,特别是对高砷煤中砷的赋存方式的探讨,是今后煤中砷研究的主要方向。

3 煤中砷富集的地质因素

3.1 陆源区母岩

陆源区母岩给煤炭在成煤泥炭化阶段提供了主要无机质,是煤中微量元素重要且持续的供给者。母岩的物理化学性质决定了泥炭沼泽古土壤和成煤植物中微量元素的含量,以及泥炭沼泽介质环境的化学性质。刘桂建等[12]研究山东兖州矿区煤中砷的分布规律时发现,该区物源除了少量的变质岩类及沉积岩类,主要以花岗岩、花岗片麻岩等中、酸性岩石为主,对区内元素相关矩阵分析显示砷的化学性质比较稳定,推测砷可能主要来自成煤的土壤和沉积物中。陆源物质影响煤中砷富集的另一实例是贵州织金县晚二叠世煤,该县高砷煤中的砷可能来源于峨眉山玄武岩的风化产物,砷被水介质带入成煤沼泽后由腐植酸吸附进煤体。

3.2 成煤植物

成煤植物是煤炭形成的物质基础。成煤植物的种类、成长环境、对微量元素的吸附转化能力都对煤中微量元素的迁移和富集产生影响。通常,低等生物藻类和草本植物中的含砷量高于高等植物;海洋植物的含砷量高于陆生植物。因此藻类形成或参与形成的煤(低变质程度煤)中砷的含量比高等植物形成的煤(腐植煤)含量高。

3.3 成煤环境

成煤环境是控制煤中微量元素分布的重要因素,适宜的成煤环境可造成砷在煤中相对富集。一般情况下,与海相沉积关系密切的微量元素含量较高,这不仅是因为海水中微量元素含量高于淡水,能提供丰富的物质来源,更重要的是因为海水改变了泥炭沼泽的环境,产生特定的地球化学障使之有利于微量元素的富集。对比华北地区相同物源区不同层位煤层中砷的含量,其中太原组煤中砷明显高于山西组和上、下石河子组。原因主要是太原组煤层成煤环境为滨海沼泽相,属海陆交互含煤岩系,海水中所携带的大量硫酸根离子被泥炭沼泽的强还原环境还原成硫化氢,后与铁离子结合形成黄铁矿,然后砷再以一定的比例类质同象置换硫而赋存于黄铁矿中;而山西组和石盒子组成煤环境逐渐过渡为河沼相或湖沼相的陆相成煤环境,煤中砷含量明显低于太原组煤层。

3.4 煤化作用

煤化作用是控制煤中砷含量的重要次生影响因素之一。泥炭沼泽被覆盖后的整个煤化作用过程中,在地下水、温度及压力等各种因素的共同作用下,煤中砷及其含砷矿物发生交代、置换、重结晶等作用,煤中砷再分配和重新分布。不同温度的变化会导致不同煤化程度的煤层,煤级的变化也会使得煤中砷的含量发生相应改变。李大华等[5]对西南三省一市数数百个井田的煤中砷含量汇总分析发现,砷的异常富集点状分布在井田的个别地点且地质观察未发现低温热液活动迹象,认为这种现象是煤化作用过程中砷的活化迁移产生的。

3.5 热液作用

3.5.1 岩浆-热液作用

岩浆热液活动是构造运动中的一种特殊形式。一般,中、高煤级煤中微量元素的富集与岩浆热液的性质相关。岩浆热液与煤层的接触带的温度高达1000 ℃,岩浆热液侵入煤层不仅使煤分子结构产生变化,加速了煤的变质作用过程,而且热液与煤层接触时发生物理化学变化,岩浆热液带来的微量元素与煤层进行交换,某些微量元素在煤中富集,某些微量元素则随热液迁移出去。同时,岩浆热液的异常高温作用易使煤中挥发性较强的微量元素逸出;而岩浆自身所带来的挥发分以及被活化的砷等元素又会使煤中某些微量元素含量增加。例如湖南资兴晚三叠世煤中砷局部富集,与燕山期花岗岩岩浆热液活动有关[11]。

3.5.2 低温-热液作用

热液流体是控制煤中砷局部富集重要的后生因素,与构造裂隙联系紧密。构造运动造成的裂隙是后期热液和挥发份运移的良好通道,富含砷的中、低温热液通过构造活动带运移进入煤层,在低温、中压条件下与煤层长时间接触发生物理化学作用。诸多学者研究眉山玄武岩浆与贵州高砷煤成因关系的时候,指出在晚二叠世峨眉山玄武岩浆喷发期间,海底火山热液活动将大量砷带入沉积盆地,随着古海平面的不断变化,形成了龙潭组含煤地层,但分散状态存在的砷在燕山期构造作用下发生活化迁移,沿褶皱、断裂等构造薄弱带运移并在通过煤层时于局部地段富集形成高砷煤。这是热液叠加作用造成砷区域富集的典型实例。

4 结语

我国多数煤中砷的含量是比较低的,在生产、生活中引起足够的重视是能够避免砷中毒事件发生的。煤中砷的赋存状态复杂多样,无机态和有机态在不同地区不同煤中均能成为砷赋存的主要载体,与无机态结合的砷主要赋存在黄铁矿等硫化物或粘土矿物中,与有机态结合的砷多在低煤级煤中发现,高煤级煤中尚有待研究;而煤中砷的来源与富集,是不同时期多种地质因素综合作用的结果。

[1]崔凤海,陈怀珍.我国煤中砷的分布及赋存特征[J].煤炭科学技术,1998(12):44-46.

[2]陈萍,黄文辉,唐修义.我国煤中砷的含量赋存特征及对环境的影响[J].煤田地质与勘探,2002(03):1-4.

[3]任德贻,赵峰华,代世峰等.煤的微量元素地球化学[M].北京:科学出版社,2006.

[4]Finkelman R B. Modes of occurrence of potentially hazardous elements in coal:levels of con dence [J]. Fuel Processing Technology,1994,39:21-34.

[5]李大华,陈坤,邓涛等.中国西南地区煤中砷的分布及富集因素探讨[J].中国矿业大学学报,2002(04):419-422.

[6]唐修义,黄文辉.中国煤中微量元素[M]. 北京:商务印书馆,2004.

[7]赵峰华,任德贻,彭苏萍等.煤中砷的赋存状态[J].地球科学进展,2003(02):214-220.

[8]陆晓华,曾汉才,晏蓉等.煤中痕量元素与三态硫关系的模型[J].环境化学,1997(04):306-310.

[9]白向飞.中国煤中微量元素分布赋存特征及其迁移规律试验研究[D].北京:煤炭科学研究总院,2003.

[10]丁振华,郑宝山,庄敏等.贵州中北部燃煤型砷中毒地区煤中砷的赋存状态研究[J].矿物学报,2009(01):70-74.

[11]任德贻,赵峰华,张军营等.煤中有害微量元素富集的成因类型初探 [J].地学前缘,1999(增刊):17-22.

[12]刘桂建,彭子成,杨萍月等.煤中微量元素富集的主要因素分析[J]. 煤田地质与勘探,2001,29(04):1-4.