詹姆斯·理查兹“不扰之名”

2014-11-21

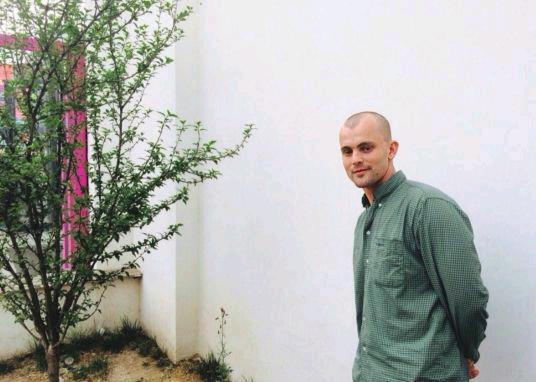

金发,碧眼,棱角分明的脸部轮廓,温文尔雅的绅士气韵,年轻才俊的青年艺术家詹姆斯·理查兹为我们带来了一次又一次的惊喜。“詹姆斯·理查兹” 这个名字是笼罩在才气横溢的光环下的,但初出茅庐不久的他在世界的舞台上又是有些陌生,正如他的作品,若即若离,看似源于朝朝夕夕的生活片段,却又游离于杂乱激烈的情感纠葛。把熟悉中庸的片段重组成跌宕起伏的情感输出口,他追寻着能触碰到记忆深处的景象,却又遥遥不可触及,正如同理查兹影像作品中总蕴涵着重叠的独白把观众指引到某个神秘的领地却又悬浮在不确定的飘茫中。熟悉?陌生?感同身受却难以琢磨?他的作品似乎在每个瞬间都吸引,蛊惑,却又释放着每个观影者属于自己的内心世界。面对着他的作品,如同穿梭在一团拨不开的迷雾里,我们跟随着理查兹编织的梦境,在他的热情和激烈中摸索着,却又聆听着仿佛只属于他本人的孤独的歌唱。

詹姆斯·理查兹生活在优美又富于诗意的柏林,但理查兹丰富的国际背景和全球化的展览经验使得理查兹的作品具有着多面又饱满的艺术内涵。日本,伦敦,纽约,威尼斯,多伦多,几乎每个艺术圣地都留下了他年轻热情的身影。就在前不久,魔金石空间推出了理查兹在中国的首次个展“不扰之名”。展厅洁白的墙面,简练的布置,尽然有序又错落有致的装置摆放是理查兹眼中非常理想的展览环境。艺术家曾在一次采访中表示,吸引观众花整整二十分钟去观赏一部大胆又抽象的影像其本身就是一件很不容易的事。那么创造一个能让他们全神贯注观影的环境是展览成功的一个不可缺少的条件。艺术本身可以是一件消耗品,那么创造出能让观众全方位的欣赏一件艺术品的环境是艺术家的责任。通过与魔金石空间的工作人员沟通得知,前来观展的观众几乎都会全神贯注的在影像前从头到尾的把一整个视频片段看完,他们被作品一节节独立片段中强烈的视觉冲击所吸引,又期盼着能看出影像的来龙去脉和故事情节,但是理查兹的作品扑朔迷离的特殊效果使得观众期盼着去发觉影片的脉络,在看完后却又发现影像其实是不同影像片段的重复,冲突,堆砌,和照应。虽说不是具有清晰故事情节的影像作品,却隐隐的透出藕断丝连的关系关联,使得整个作品看似熟悉却又深不可测。这种“抵抗完整性”的力量呈现出一种持久的延续。这种延续不断的在秩序井然的在展厅陈列蔓延开来,使观众不得不在震撼中沉迷。

“不扰之名”是由两部分组成。 其中包括早期作品《无题(电影项目)》——18分钟的影像视频,包含有自2006年起收集整合的20个具有象征意味的图像及声音片段。作品的声音结合了作曲家阿沃·帕特于1982年创作的《我们受难》,以及艺术家的好友朗诵约翰·乔尔诺诗歌《对幻觉的彻底依恋》(1981)的独白录音。另一件作品《雾之组曲》(2009)游走于定义的边缘:通过对于变焦速度的控制,镜头引领观者接近并逐渐超越荧幕上所呈现的事物。在不断重建与操控的过程中,作品中的图像与符号也进入了一种不确定的境域:对冲突与和缓的坚持,对感知形态的关切,对直接沟通的即时性的超越。就如同2012年,年仅29岁的理查兹获得英国电影协会贾曼奖时的评委们对他作品的评价:“詹姆斯·理查兹向视频这种虚拟和无形的媒介里注入了不同的节奏、色彩、音效和情绪的定义之后,丰富了视频语言的空间表达和数字美学的概念。”正是这种多元化艺术效果的相遇成就了他《无题(电影项目)》和《雾之组曲》两件作品。谈及艺术家对于素材的选择与他强烈的情感抒发,魔金石工作人员介绍道:“影片充满了多元化的素材,从低保真视频、网络片段等现成材料,到高精拍摄的数码素材,以及来自于他个人生活的真实抒发。理查兹巧妙的在这些素材之间建立起相关性与表意性的联系,用一种极度缓慢而又精确的方式,将声音和图像的质地、重量与感觉不断进行重组,在这样的过程中,强烈的情感内涵与欲望在素材的关联性之间被体现出来。”

组成“不扰之名”的两件作品有着极为相似的拍摄手法。理查兹在影片中大量采用拼接不同影像资源以及重复使用同源语的手法给观众带来视觉和心理上的强烈冲击。错综复杂的片段,此起彼伏的音乐,平行蒙太奇的剪辑方式,时而细腻时而震撼的独白回想,让影片震撼却不乏柔美,直白却又饱含深意。他把观众熟知的生活片段进行打乱,重组,然后组成新的顺序来呈现出前所未有的体验。

“以扰之名”从字面意思看就知道不会是一段平铺直述的简单叙述。彼此没有明确关系的片段的并置,配上此起彼伏的音乐声,却为影片渲染上了一层波澜壮阔的情感效果。镜头刻意的穿帮和冲突流露出艺术家对生活片段的深思后全新的审视。在《无题(电影项目)》的一开始,一位微胖的男子举着枪指着一只玩偶兔子的头,说着含糊不清的话,在观众还没摸清头绪的时候,画面就瞬间跳到了昏暗的灯光下人头攒动的人群。精确的镜头,拉长的影像,配上悲怆中带着宏伟的伴奏音乐,突然的转变将影片的情绪带到了一个完全不同的层面。这样突如其来的内容转变似乎成为了整段影片的主旋律。接下来,慢动作,重复播放,音效的叠加,画面的重组,图形结构叙述的手段,弦乐伴着歌声,伴奏跳到独白,千变万化的手法似乎都是为了向世人传递一个讯号:瞬息万变的永恒中饱含的跌倒,死亡,却又生生不息。其中一个很直白暴力的场景让观者不经心头一颤,当一位枯瘦的中年男子被众人强迫着抬出破烂的房间,头朝下被杵进一个菜盆里,然后光秃秃的脑袋被浇满了菜汤,又在嘶喊声中被暴打了一顿。他狰狞的面孔和无力的动作使得影片为我们带来强烈的视觉冲击。就像理查兹自己描述的,他寻求的是一种横跨不同层面和不同经验的一个广泛的纬度的抒意表达。深夜中,他故意创造出一种“飘离”或是“漂移”的画面感,传递出一种从忧郁的情绪转入怀念和追随,再过渡到杂乱中的冷静透出的淡淡的幽默。理查兹曾解释道:“我很喜欢当一些幽默的元素延展成一些更为黑暗的东西-不同的感情是如何融为一体的。我从来都没有兴趣去制造一维空间下的情感和意义,我作品的初衷就是要为这些不同的感情瞬间制造出一片空间。”

理查兹的作品另一个鲜明的特征要数其重复的独白配音了。 翻车的场景对应着“you keep me from doing what I want to be doing. keep me from what I ought to be doing (你阻止我去做我想做的,你阻止我去做我应该做的)” 时快时慢,时而扑朔迷离时而精准清晰的语句;“youve done the best you can, and it wasnt all together that good. (你已经尽你所能做到了做好,可是即使这样还是不够好)”一声声的重复似乎颤动了每个人心中的某个柔软角落,发出了关了很久的自卑和疑虑;最最直面的冲击要数快结尾时杂乱的影像配上“ I have a peaceful feeling (我的感受很平静)” 这句说不上使讽刺还是刻意背道而驰的评价。每句话都像是切断了却又粘在一起,每个画面都像是断片后又一直在延续。例如黑色长方形不同角度变位的那个场景就像是一个事物不同角度的延续,变幻莫测却又不乏规整。这种重复独白的手法使得不同的经历内容再关联性中飘流,呈现出一系列隐藏的情感与含义。

相似的手法在《雾之组曲》中也有着巧妙的应用。理查兹将三个不同的影像片段用非常相近的变焦速度穿插着连接起来: 年轻演员Brooke Shields在电影《Nightmare on Elm Street (1984)》中听课到睡着的片段;一个教学视频中一个女孩在纸上画着一只眼睛的影像片段;外太空中美轮美奂的星云云团的场景;“bear down, breathe”神秘的独白声。这些毫无关联的素材在艺术家巧妙的拼接下被有机的结合成了一体。

无论是早期的大胆尝试,还是如今在影像艺术领域奠定的独特个人风格,理查兹的作品都标志出了琐碎素材片段中和谐自然的关联性和强烈的情感寄托。通过对一些样品不断的剪辑和重新派制,那些短小的YouTube影像,电影片段,以及循环的语句恰当的连接在一起将艺术家沉思式的演习注与人性的探索烘托出潜藏的情愫供观众欣赏,那种感情似乎式触摸不到,表达不清的,但心境随着影像以及音乐的此起彼伏想必是每个观众都感同身受的。简单的图像像是苍茫的海洋包裹着波澜壮阔的感情变迁,移动,增强,瞬息万变……(撰文:赵燕楚 图片提供:魔金石空间)