托比亚斯·雷贝格 艺术环绕生活而存在

2014-11-20

5月3日,法兰克福艺术家托比亚斯·雷贝格的中国首个个展“Das Kind muss raus生”于麦勒画廊北京部开幕。作为德国同时代最为重要的艺术家之一,托比亚斯的作品极具盛名。他的创作经常游走于绘画、雕塑、设计、建筑以及观念艺术等多个领域,充满了活力。此次展出的新作是托比亚斯为北京特别创作,以新颖的方式延续了他对空间意识、感知、以及寻常生活中卓越之物的一贯探索。展览将持续到7月6日。

家乡的再现

在本次展览中,包括几件大型作品,首先是迷幻风格的雕塑《奥本海默酒吧》。托比亚斯25年来一直钟情于家乡法兰克福的这家当地酒吧,这件作品便是那个酒吧的第二次再现。与其密切相关的另外一件作品也将在今年香港巴塞尔艺术博览会的核心板块“艺聚空间”展出。这个作品的灵感源自于一位画廊主半开玩笑式的调侃——他建议托比亚斯带着自己最爱光顾的酒吧到处旅行。展出的这个“酒吧”由未经上釉的瓷制作而成,具有真正吧台的功能性。表面多孔的特质被保留下来,在这些孔上,污渍、划痕、以及被艺术家亲切地称之为“记忆痕迹”的各种标记将会轻易附着在上面,使之更贴近于一个真正的酒吧。酒吧背后的背景用中国传统的水彩技法进行处理,以此来对其所处的中国环境做出呼应。酒吧是雕塑,但是也有着正常酒吧的所有功能,托比亚斯重复的运用要素制造出一个熟悉又陌生的环境。

2013年,他于纽约曼哈顿阿美利加诺酒店首次展出了“以黑、白、橙三色条纹相间的奥本海默酒吧”的再现雕塑,这些粗条纹的灵感源自在第一次世界大战期间的军舰伪装,以此来干扰敌军查明战舰的型号、速度、定位以及去向。此次展出的作品色调比之前的更加明快,“令人目眩”的图案也被保留了下来。作品严格按照家乡的酒吧原型制作,精确地表达了作品题目的意思——艺术家远离家乡的“家”。通过对酒吧原型装饰风格的更改及地点的移动,托比亚斯将熟悉转为陌生,使得现象性的情景更加突出,不仅达成了视觉上的奇异,更创造了一个可以令人沉浸其中的世界。他相信,艺术往往不是人们可以直面相对的,而是某种必须去经历才能体会的东西。换句话说,隐藏在观众背后的与观众正在凝视的同等重要。在这件作品中,艺术性成为了几乎被湮没的日常的一部分。军舰上的伪装条纹有着醒目的特征,又带着出乎意料的微妙,而再现这个“图示”既具有美学性,又富于观念性。

与《奥本海默酒吧》有着密切关联的另一件作品是《HOMEAWAY(Schütte-Lihotzky Drawings)》——这是托比亚斯对著名的“法兰克福厨房”的瓷质再造。“法兰克福厨房”于1926年问世,由维也纳女建筑师玛格丽特·舒特—里奥茨基设计。为了解决一战末期在法兰克福出现的房屋短缺的状况,政府兴建了大量的低成本公寓。作为当今整体厨房的前身,这个标准厨房正是以当时城市中迅速增长的蓝领阶级住宅为蓝本设计的。遵循理性简约的准则以及功能大于形式的理念,舒特-里奥茨基的毫无繁复装饰的厨房设计得到了包豪斯和德意志制造联盟的肯定,并获得了巨大的成功。通过对这一既具创新性,又带革命性设计的再现,就像《HOMEAWAY(Oppenheimer Drawings I)》一样,托比亚斯也实现了“带着厨房去旅行”的想法。他参照“法兰克福厨房”本来的设计,简单地处理橱柜表面的图案,这也显现了他的多变——他可以随时超脱于自己精心设计的富有弥漫性的视觉宣言。

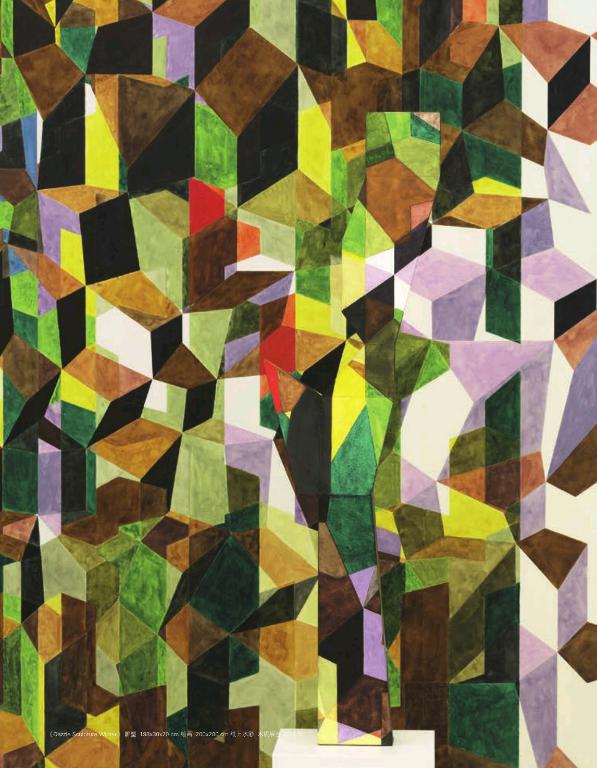

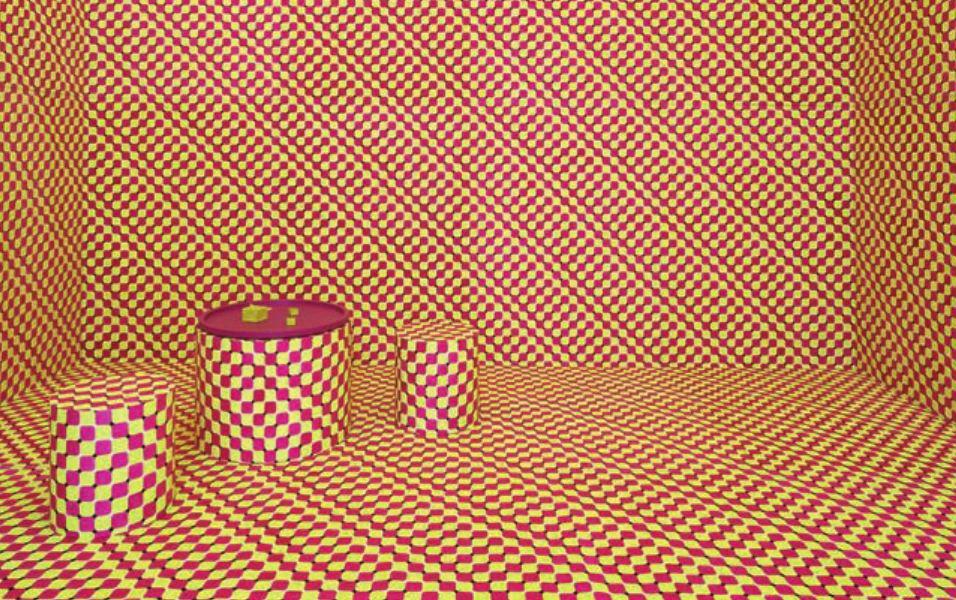

《四季炫目雕塑》、《世界在汤盘发明之前》以及《走开》这三件新作是托比亚斯在视觉领域对“如何让可显现之物无形化”的进一步叩问。在《四季炫目雕塑》中,他用纸作雕塑;在《走开》中,他又用陶瓷作台灯,并带有策略性地将两件作品置于用水彩绘制的几何图案背景前。作品即便远离背景,但随着观众在画廊空间的移动,也会消融于背景之中,若隐若现,从而几乎消弭了作品初始的视觉复杂性。《世界在汤盘发明之前》也同样如此——手绘的粉色、黄色水彩图案仿若棋盘方阵,从地面一直延伸到天花板。房间里还放置了与背景图案类似的三个坐凳和一张桌子。棋盘方阵图案及所选择的颜色营造出一种连绵起伏的温和动态。和雕塑作品《四季炫目雕塑》、《走开》类似,房间里的家具也得以掩饰并消融于周遭环境中。

展览中的其他作品与记忆的媒介转化及物理呈现有关。作品《星期天人们不工作》的五件瓷质茶壶均为托比亚斯童年时代家中所用茶壶的再造,虽然五把茶壶各不相同,但都是基于同一个原型。为了创造这些微小的差别,他邀请他的母亲、父亲、兄弟、女儿以及他自己,基于记忆将那把茶壶描画出来,之后把这些草图直接发给景德镇的工匠,让他们以草图为准,将平面的茶壶形象转化成立体的形象。探究记忆的乐趣和信息的转换在托比亚斯的艺术实践中并不罕见,他对此的研究已经超过了20年——1994年,托比亚斯创作了一组无题系列作品,他邀请了远在喀麦隆的工匠们仅仅依照自己根据记忆描画出的经典椅子设计的草图,对椅子进行再现。

点缀着整个展览的11件小鸟陶瓷雕塑《Zippy(1 Year)》-《Zippy(11 years)》也同样与记忆相关。这些雕塑刻画的是艺术家周岁生日收到的一份礼物——一只金丝雀,这只金丝雀伴随了托比亚斯11年之久。小鸟雕塑造型各异,非常独特,都是基于金丝雀曾经的照片雕塑而成。

众人参与的艺术创作形式

托比亚斯于1987年至1993年就读于享誉欧洲的艺术学府——法兰克福史泰德学院,之后于2001年起在该校任教。1992年,他举办了首次展览,在此之后,他的作品在世界各地的美术馆及艺术机构均有展出,其中举办个展的地点包括荷兰阿姆斯特丹市立博物馆、德国科隆路德维希博物馆(2008年);意大利米兰Prada基金会(2007年);西班牙马德里索菲亚王后国家艺术中心博物馆(2005年);英国伦敦白教堂画廊(2004年)以及法国巴黎东京宫(2002年)。2014年,法兰克福锡恩美术馆为他举办了一次大型展览,展览将于罗马21世纪艺术博物馆巡回展出。此外,他的作品也曾于韩国举办的光州双年展(2012年)、荷兰鹿特丹举办的第一届Manifesta欧洲当代艺术双年展(1996年)、卢森堡举办的第二届Manifesta欧洲当代艺术双年展(1998年),以及意大利威尼斯双年展(1997年、2003年以及2009年)中展出。2009年,他凭借于装置作品《能让你喜欢,让你喝上一杯葡萄酒》夺得了威尼斯双年展最佳艺术家金狮奖,此外,他还获得了其他诸多奖项,包括2001年的Otto-Dix奖和2009年的Hans-Thoma奖。

1994年,喀麦隆首都雅温得的艺术机构邀请托比亚斯去参加展览。刚刚来到西非,他并没有想好应该创作些什么,但一些特别的想法引导了他的工作。托比亚斯想起了一些二十世纪流行于欧洲,样式十分经典的椅子,然后在A4、A5纸上绘制草图,这些绘制的椅子并没有任何参考数值和实际测量,绘制出草图后就找当地的木匠制作出了这些椅子。同样,接下来的作品也是关于记忆和多人参与的模式,托比亚斯将五辆著名品牌的汽车,凭着记忆绘制成草图,在泰国找了几位工匠将图纸中的汽车真正的制作出来。这件作品可以看做是托比亚斯和工匠们一起完成的,工匠们是根据别人的草图来直接制作的。这些共同完成的项目,其创作方法一般都是从兴趣开始的,都是有非常简单的一个开端,然后逐渐衍变出一个较为复杂的物体出来。在创作过程中,托比亚斯不断简化所提供的原始材料,最开始是他自己提供草图给工匠,然后是用别人的草图给工匠,到最后就直接打电话给工匠向他描述自己所思考过的内容,都是很简单的零星信息。托比亚斯将自己的记忆转述给别人,他想看一看别人是如何理解自己的记忆的,又是怎么根据他的记忆当中的信息来制作物体的。 在这些创作历程中,他要观察的正是别人的经历和自己的经历,在作品中的反映及其辩证关系。

1996年,托比亚斯创作了一个名为《我朋友的肖像画》的作品。这系列作品的内容是各色的花瓶,托比亚斯在设计时考虑到了他这位朋友的品位和性格,在展览开幕的时候,邀请这位朋友将自己最喜欢的花带过来,将花放在花瓶中,这件作品才算是真正的完成了,这象征了一种双重的态度,也是一种双重的视角。首先,作品体现了托比亚斯对自己朋友的理解,另一方面,朋友也用自己带来的花表达了一种不自觉的视角,两种视角的融合成就了这系列作品。

对于一系列钟表的设计也体现了托比亚斯的设计理念。钟表是一种计时工具,长期以来,他对于这个工具非常有兴趣。《夜盗》是一个十进制的钟表,最小的一圈圆指向的是秒,中间的圆指向分钟,最大的圆则代表小时。钟表的工作机制有很多,它即是功能性的东西又是装饰性的东西,这是一种中间状态,那么这件作品是艺术品?还是钟表?托比亚斯有些设计的钟表看起来像一幅画,也是十进制的。另外一组在都灵的大型室外作品也是十进制的钟表,它的工作机制并不复杂,观众不了解时会觉得它很抽象,一旦了解就会准确的读出时间。托比亚斯对于作品中的模糊性很感兴趣。

托比亚斯在影像领域也有与众不同的作品问世。2000年初,他根据当时所能达到的技术水平,运用上了所有一千五百万种色彩,制作成了一部电影,这部电影要想完全播放完毕需要八十五年,一般人在有生之年是不能将其观看完毕的。这部电影播放的仅仅只是色彩,在短时间内观众不会看到屏幕上有何细微的变化,可能需要间隔几个月再来观看,才能看出其中的差别。另外一个项目托比亚斯用了十年的时间创作,他制作了一部电影,剧本、声轨、表演,基本上把剧情片的所有步骤都包括进去了,但是这部影片的制作顺序却和一般的电影不一样。在这部电影还不存在的时候,艺术家就把电影的海报和预告片制作出来了,然后让别人根据这个海报给出电影的名字,然后再写剧本,最后再让演员表演并上演。托比亚斯请来的制作团队不是制作艺术电影而是好莱坞的电影人,对这个项目参与使得这些人也都成为了艺术家。托比亚斯想要看到的就是这些参与的人如何影响到自己的作品,他认为自己的工作和导演类似,电影是所有人交流的结果,有很多因素是导演所不能控制的,同理,在他的作品中,也有很多因素是不能自己控制的,托比亚斯就是想要看到多人的参与性是如何在自己的作品中体现的。

英国一战时流行一种伪装式绘画,托比亚斯创作的一部分作品遵循的就是伪装式的手法。这些作品的有趣之处在于,一方面,其强烈的色彩给图案造成了强烈的冲击力,另一方面,这种伪装式的图案可以隐藏很多东西。2014年创作的《四季炫目雕塑》从前面观看作品会发现,前面的雕塑会和后面的画在视觉上融为一体,一会儿是二维的,一会儿是三维的,我们该如何定义这个作品呢?它到底是画还是雕塑呢?利用人们视觉上的错位来达到艺术效果,托比亚斯在其他一些列作品中也有体现,《无题》系列利用灯光的效果,从雕像上打过去,在墙上投射出影子,大多数是以字母形式出现的单词,由此影子和雕塑形成了一种微妙的关系,这件作品也就形成了看得见和看不见两部分。这种创作方式是基于托比亚斯的艺术理念的,他认为艺术并不是面对面,静止的观看就能达到的,艺术应是环绕于我们生活而存在的,就在我们的身边。他所呈现的艺术不是去美术馆观看的那种,艺术应是多角度、多元化的,根植于人们的生活而存在。

其他公共艺术项目

1997年正值在德国明斯特的大理石雕塑作品《Günters(Reilluminated)》展览期间,托比亚斯第三次被邀请展示“移动酒吧”项目。虽然此前已连续两次无疾而终——第一次是在室外游泳池,此后这一区域摆满了唐纳德·贾德在阿湖湖边绿地上的雕塑——托比亚斯只好把展览场地搬到了市中心的大学。建筑中央演讲厅的屋顶阳台二十年没有被派上用场,通过添加红色人造草皮和桌椅家具,托比亚斯将H1的阳台与混凝土长椅进行转换,它白天是一个有用的雕塑,而黄昏则转换为酒吧。酒吧和阳台通过白光照明,这些光来自滤过的室内电影的光漫射。这种方式使得整个如釉面的混凝土建筑上层,类似于一个照亮酒吧的硕大灯泡。

2000年的作品《天上太阳》由芝加哥的现代美术馆收藏。托比亚斯设计了一个宽阔的,拥有三部分的花园,在各种凸起的花床上种植多彩的植物,作为花园的边界。这些植物囊括了瓜类、草莓和花椰菜。这些装饰花床的植物连接起博物馆的大厅,介入到通往前院的路上。参观者可以亲自将这些水果种植在外面。同年的汉诺威世博会以“人—自然—技术:展示一个全新的世界”为主题,在此次世博会的艺术项目中,已有十二个单独项目被国际上的艺术家完成,托比亚斯在很普通的一个环境中,展示了一个很小的,人造的日本庭院《Tsutsumu》。在这件作品中,他在铺满黑色碎石的椭圆空间里,摆上超过170年时间的松树盆栽,木质长凳和花岗岩怪石。这个空间被红色的混凝土圆环所环绕,在每天日出前,由隐蔽的造雪机向这个庭院喷洒雪花。

《蒙特维多、米兰、纽约、莫斯科、迪拜、新加坡、圣保罗和东京》是2003年在法兰克福的作品。将德累斯顿银行总部进行现代化改装后,托比亚斯为翻新的士兵俱乐部设计了雕塑。因联想到八个国家的国际位置,他用地板、灯具和桌椅创造了几个“地形”上的岛屿。这些特殊设计的细节体现了这些城市的各自风貌,设计理念可以和用花瓶设计的《我朋友的肖像画》相呼应,可以为蒙特维多,米兰,纽约,莫斯科,迪拜,新加坡,圣保罗和东京这八个城市提供各种各样的自由解释。桌上灯泡里的灯光由网络控制,连接着相关城市的日光系统,这些系统可以捕获当地室外的日光感应器所发出的信号。

《费希特(云杉)》,是2003年在日本的越后妻有三年展(Echigo-Tsumari Art Triennale)展出的作品。此次展览在东京和日本海之间遥远的越后妻有的乡村地区,每三年都会邀请来自国际的各种艺术家。作为一项永久项目,托比亚斯在树木中间建造了一间图书馆。这个装置包括了座位和家具,在树木和防水书柜之间,灯泡像灯笼一样悬浮在空中,这其中大部分的书都是日语的德文经典。

《异卵双胞胎》是2005年在意大利的锡耶纳和波吉邦西的Arte allArte 10活动时展出的作品。项目开始于艺术家奥拉威尔·埃利亚松购买了位于柏林的斯塔西的燃料库,这两位艺术家为托斯卡纳展览的虚构项目《住所里的艺术家》的奖金获得者,设计了两座公寓。他俩的灵感来自于柏林这座燃料库的不同隔间的不同形状——入口区域就像是混凝土“雕塑”,而紧急出口又像是由紧凑的玻璃砖组成的矩形孔洞。重新设计的目的,是为了实现两座住宅关于抽象需求的完全不同的功能。

托比亚斯注重艺术的参与性,他喜欢人们广泛参与到自己的创作过程中来。有些人会模仿和复制他的作品,但是他也会颁发认证证书给他们,并将作品也视为自己的作品。由此看来,在托比亚斯艺术家的身份之外,他更像是一个策展人。但是,他对于自己身份的界定并不注重,他认为整个艺术创作过程是他发起的,不论参与多少,作品是从他这里开始的。托比亚斯经常思考艺术家该从哪个地方开始,又该从哪个地方结束,他所做工作的一部分也是要向大众提出这些问题,即究竟艺术家要做些什么。(编译:吕烨、张思 图片提供:麦勒画廊)