论地方高校音乐类专业大学生就业竞争力培养

2014-11-08张小琏

张小琏

(嘉应学院社会科学教学部,广东梅州 514015)

大学生是十分宝贵的人才资源,是民族的希望,是祖国的未来。“做好高校毕业生就业工作,关乎经济升级、民生改善和社会稳定。”[1]当前,大学毕业生人数呈逐年增长态势。据教育部统计,2013年全国普通高校毕业生规模为699万人,比2009年增加近100万人。与此同时,国内经济由于产业结构调整和创新驱动发展战略实施,部分地区用工需求与劳动力供给结构性失衡现象更加凸显,加上国际经济及就业形势下行在一定程度上抑制了中国的外贸、出口、投资、就业等,职位数比同期减少15%。2014年高校毕业生规模达727人,就业形势更加严峻。在激烈的竞争面前,地方高校音乐类专业的毕业生因专业性强,就业面相对狭窄,社会需求量小,同时还要面对来自重点大学音乐类专业、音乐院校和非艺术类专业毕业生的竞争,就业难的问题更为突出,因此,提高就业竞争力,在竞争中获得比较优势对就变得尤为重要。

一、大学生就业竞争力的概念及内涵

大学生就业竞争力的概念,从经济学的角度来看,指的是大学生把自身拥有的生产力(各种专业知识与技能)出卖予劳动力市场并获得相应的回报(主要指以工资为主的各种收益)的能力。回报的丰裕程度是对大学生竞争力水平高低的一个最直接衡量[2]。结合国内外核心竞争力的研究,我们把大学生就业竞争力定义归纳为:大学生通过学校教育培养以及自身的努力而获得、在就业市场竞争中取得比较优势并可持续发展的、独特的、不易被人模仿和替代的差异化素质和能力。就业竞争力表现为及时就业能力、职业适应能力和职业发展能力。

二、地方高校音乐类专业毕业生就业现状及就业竞争力评价

(一)地方高校音乐类专业毕业生就业现状

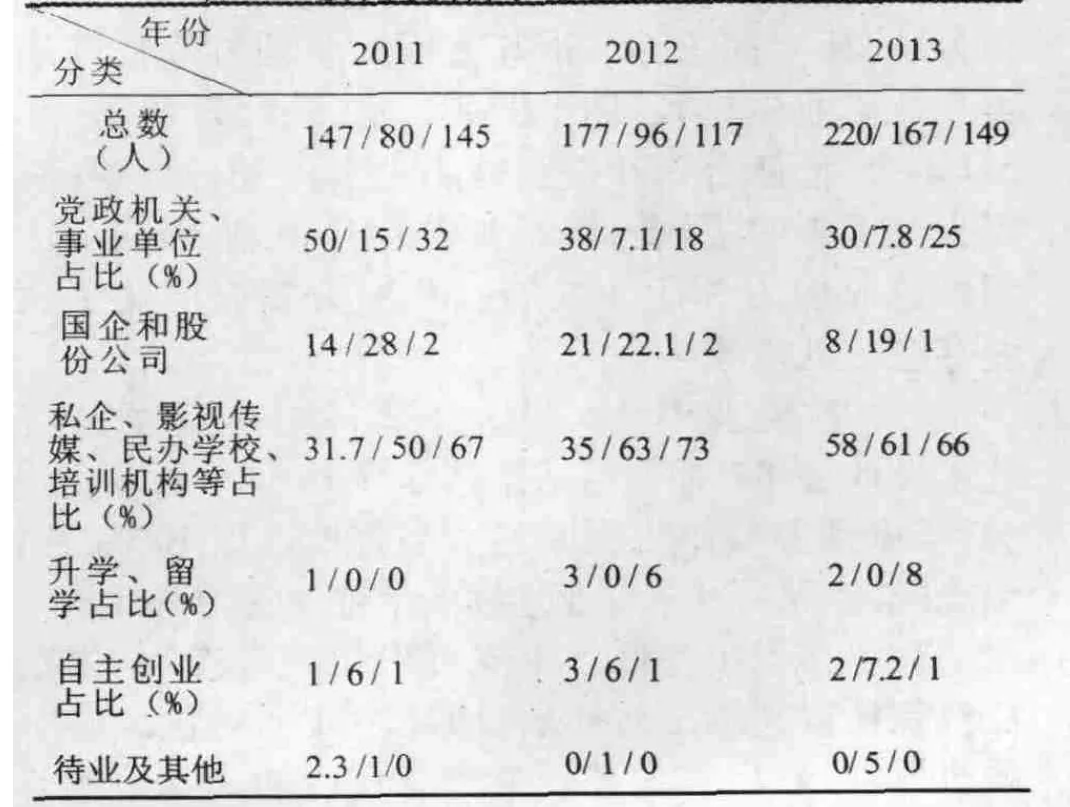

以位于广东省西部的湛江师范学院、东南部的惠州学院、东北部的嘉应学院等三所省属普通本科地方院校的音乐类专业的就业情况为例,我们对2011~2013年这三所学校的就业情况进行了统计。如表1所示(按湛江师范学院/惠州学院/嘉应学院顺序排列)

表1 地方高校音乐专业就业分布情况

从湛江师范学院、惠州学院和嘉应学院音乐类毕业生连续三年的就业情况,结合对广东其他地方高校音乐类专业毕业生的就业情况调查,可以发现地方高校音乐类院毕业生就业呈现以下共性特点:

1.学生就业首选是党政机关和事业单位,特别是离中心城市较远的高校学生愿望尤为强烈。但是由于专业限制,适合的岗位相对少,同时要与音乐院校,985、211等重点大学以及同类院校毕业生竞争,竞争的难度越来越大,近年来录取比例呈下降趋势。

2.大多数学生愿意到国企和股份公司,私营企业、影视传媒、私立学校、培训机构就业,特别是到发达地区就业,希望有较高薪酬。三间学校中惠州学院离中心城市最近,其学生到国企和股份公司的相对较多。但是地方院校一般处于非中心城市,与中心城市的高校相比存在地缘劣势。

3.选择考研和出国留学的学生逐年增多,他们希望通过继续学习,获得更好的就业机会。但总体比例仍然偏小。

4.参与自主创业的学生较少,学生的自主创业意识和能力不强。同时学生创业受外部经济环境和自身经济基础的影响,毕业生需要具备相应的综合知识和前期的资金投入,这在一定程度上也限制了地方高校音乐类专业毕业生自主创业。

(二)地方高校音乐类专业毕业生就业竞争力评价

据就业市场分析及用人单位对毕业生的满意度调查显示,用人单位普遍认为地方高校的大学毕业生与重点院校的大学生相比,具有踏实肯干、虚心好学、进入角色快、工作责任心强等特质,这是他们的优势,但同时也存在职业素养缺失的问题,主要表现在知识转化能力较差,理论结合实际能力较弱,对企业忠诚度较低,沟通协作能力不强,表达能力欠缺,社会责任感不强等方面[3]。地方高校音乐类专业毕业生则反映出专业不精、综合素质不强、AQ不高,团队合作和创新能力差等问题,这些在一定程度上影响了他们在就业中的竞争力,影响了他们的就业能力和职业发展。音乐类专业毕业生就业存在三低现象:

1.初次就业率低。2012年2月,上海市教委将艺术设计、表演、播音与主持艺术等18个本科专业列为“年度预警专业”,建议艺术类院校压缩10%的招生规模,原因是这些专业连续多年就业签约率低。

2.工作稳定性低。由麦可思研究院撰写、中国社科院社科文献出版社出版的《2011年中国大学生就业报告》指出包含音乐类专业在内的艺术类专业是失业率最高的专业。

3.薪酬较低。根据麦可思、搜狐教育和学而思培优发布的《2013中国数理化(理科)基础教育白皮书》中的数据,2012届薪资较低的主要本科专业(前10位)中,音乐类以平均薪酬2 783元排第7位。

造成以上现象的原因除了与社会对艺术类人才的需求有关外,还与高校、学生个人有很大的关系。

三、影响地方高校音乐类专业学生就业竞争力的原因

(一)重专业学习,轻综合素质

各艺术院校在办学过程往往把艺术教育作为单一专业技巧教育而不是艺术素质教育,重“技”轻“艺”或重“艺”轻“文”的现象普遍存在。其最直接的后果是影响了受教育者的全面发展,所培养的人才只是身怀某项技能的“工匠”,或者是文化修养匮乏、缺乏创造力的表演者、艺术模仿者[4]。地方高校音乐类专业的学生入学时文化素质和专业水平都相对较低,学校在师资力量、办学条件、学校声誉和地理位置等方面也处于劣势,而且在办学过程中也普通存在重专业,轻综合素质的现象,学生与艺术院校、重点综合性大学音乐类专业的学生一样,“主修”意识特别强,认为自己专业学好就行了,忽视对其他课程的学习和综合能力的培养。这就出现了只会唱歌、只会跳舞、只会弹琴的单一发展、知识面过窄,综合素质较差的毕业生。这样的“专才”无法适应相关岗位的工作要求,无法满足区域经济建设对应用型人才的需求。

(二)重个人才艺,轻合作培养

音乐类专业的学生具有艺术类学生共有的特点:思维活跃、个性张扬、独立意识和自我表现意识很强,往往只对自身及专业感兴趣,对除此之外的事情关心较少,集体意识和合作意识普遍不强。加上音乐类专业特殊的教学规律,专业授课大多采用一对一或小班教学的形式进行,由于每个人上课的时间不尽相同,且分散零碎,因此不能像普通专业的学生一样经常开展培养学生集体主义和合作精神的团队活动,带来的结果是不利于学生合作意识和合作能力的提高。而职场的发展是以合作和竞争为基础的。

(三)重创新意识,轻AQ教育

逆商AQ来自英文Adversity Quotient全称逆境商数,一般被译为挫折商或逆境商。是美国职业培训师保罗·斯托茨提出的概念。它是指人们面对逆境时的反应方式,即面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力[5]。大量资料显示,在市场经济日趋激烈的今天,大学生能否成功就业、创业和有较好的职业发展,不仅取决于其是否有强烈的创新创业意识、娴熟的专业技能和卓越的管理才华,而且在更大程度上取决于其面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。大多数音乐类专业的学生家庭条件和成长的环境相对优越,在成长过程中受到父母关注、关爱较多,依赖思想严重,缺乏独立处理问题的能力和面对困难的勇气,心理承压能力较弱,AQ不高。而音乐类专业在人才培养要求和实践过程中,始终强调学生个性化的特征,要求学生必须具有创新意识、敏锐的感知力、丰富的想象力和独特的创造力。创新意识强,而AQ不高,抗压能力差,往往会因为曾经的失败导致自信心不足,这在竞争中是最致命的。

(四)就业期望错位,就业方向不明确

受家庭和传统就业观念的影响,相当一部分音乐类专业的毕业生仍将就业首选定位在政府机关和事业单位,有些学生甚至有“非编制不进”的执着,而政府机关事业单位岗位招聘对象主要面向研究生或重点大学的毕业生,被录用的地方高校音乐类专业学生是非常有限的。相反,随着民营企业、私立学校、培训机构的发展,需要引进大量的人才,学生却因工资待遇、工作环境等因素不太愿意到这些单位就业。学生的就业观念与社会经济发展发生错位。同时地方高校音乐专业的学生由于前期投入资金是其他普通专业的3倍,甚至更高,大部分毕业生对工作薪酬、工作环境和发展前景等期望值较高,存在宁缺毋“滥”的思想,宁愿待业,放弃眼前不理想的就业机会。另外,音乐类专业大学生存在凭着感觉走的现象,对未来职业规划意识不强,职业定位不明确,造成求职时盲目应聘,效果甚微。如果学生在就业前能认真去分析个人的性格和能力,并在此基础上进行个人的职业定位、规划和发展,做到有目的、有选择地去应聘,就业竞争力一定会大大提高。

四、地方高校音乐类专业学生就业竞争力培养路径

(一)以市场需求优化课程设置,提高专业与就业岗位的匹配度

地方高校音乐类专业学生就业竞争力如何,与其在学校所学的专业和技能有关,与学校的人才培养目标和课程设置有直接的关系。地方高校的最大特点是地方性,其人才培养面向主要为本地区的人才。因此地方高校要根据区域经济发展需求,以市场为导向,有针对性地设置、调整或改造专业设置。在学科和专业保持相对稳定的基础上,强化民族音乐课程和地方音乐文化课程建设。地方高校音乐类专业就业核心竞争力应基于学生职业发展需要构建,并与地方经济社会发展需求紧密结合,发挥综合性高校举办音乐类专业的优势,把“一专多能”和培养差异化特长作为课程设置的核心。根据学生的实际水平和社会的需求,推动课程设置的变革,增加艺术文化学、艺术管理学、组织策划学、音乐MIDI制作等课程,加强合唱指挥、小器乐、舞蹈、中小学音乐教学法、地方音乐文化等实用课程的教学,同时,利用综合性大学的特点,鼓励学生通过申请第二学位、选修或辅修等形式学习音乐类外的其他专业知识,完善学生的知识结构,提高学生的综合素质,培养学生差异化特长。

(二)以艺术实践贯穿学习过程,提高学生的岗位适应力

当前用人单位对应届毕业生反映最突出的问题是实践能力、处理问题解决问题的能力和创新能力不足等问题。出现这些问题与地方高校重理论、轻实践有很大的关系。音乐类作为实践型的专业,更加强调理论知识与实践活动的紧密结合,最好的方法是将艺术实践活动计划纳入人才培养方案,以每学期必修学分的形式将艺术实践与课堂教学的有机结合在一起。可以以师生艺术团为学生艺术实践的主要载体,以团学组织和社团的活动为学生艺术实践的重要补充,通过艺术团的日常排练、演出活动、专业技能大赛,以及团学组织和社团开展的各类主题活动和文化艺术节等,使艺术实践活动常年不断线,确保每个学生都有充分参与艺术实践的机会。另外,学生还经常利用专业优势帮助其他院系和协助学校开展各类艺术活动。通过多形式、多渠道的艺术实践活动,学生的实践能力、团队合作能力和综合素质得到全面提升。

(三)以校内外联合培养形式,提高学生在地方就业的竞争优势

高校具有人才培养、科学研究、服务社会、文化引领四大职能,地方高校要办出特色,要服务地方经济社会发展,首先要在人才培养上下功夫。地方高校音乐类专业要以“在讲台是称职的教师,在舞台是合格的演员,在非专业岗位上是文艺活动的多面手”为培养目标,培养知识多元、能力多的应用型人才。通过与政府、企业等联动,提前了解当地社会对人才的需求,共建人才培养基地,利用课余时间开展岗位技能培训、岗位实习等,让用人单位参与人才培养的过程,提高人才培养的针对性。地方高校音乐类专业可在地方文化事业单位、艺术团体等建立见习、实习基地,联合开展地方音乐传承研究和相关人才培养等,为地方艺术文化事业和艺术素质教育提供人才和智力支持。

(四)以就业指导和AQ教育,提升学生的就业竞争力和发展力

对学生加强就业指导,要从进入大学开始。一年级进行职业启蒙,二年级开展学业和职业规划,三年级确立职业方向和做好职业准备,四年级进行职业定位和求职技能培训。特别是在大四时,要引导学生树立“找适合自己的工作”的实事求是的就业观,同时开展AQ教育,强化择业的竞争意识,做好充分的就业准备。引导学生在正确认识自我,正确自我评价的基础上,充分相信自己的实力,敢于通过竞争去达到理想的目标。通过加强AQ教育,引导学生学会正确对待挫折,特别是求职择业中的挫折,求职中遇到挫折是正常的,遇到挫折后应放下心理包袱,仔细寻找失利的原因,调整好目标,脚踏实地前进,争取新的机会。在众人皆叹“最难就业年”的语境下,提高AQ就能提高就业竞争力。

(五)以创业教育鼓励自主创业,拓展学生的就业领域

党和国家把大学生的就业问题提升到非常重要的位置,出台了一系列优惠措施鼓励自主创业:落实创业培训补贴、小额担保贷款及贴息、税费减免等政策,降低自主创业门槛等施。音乐类专业毕业生因其专业特点,特别适合自主创业。事实上,音乐类专业的毕业生开办琴行、音乐艺术培训中心、演艺公司的很多,成功的也不少。在家长和社会越来越重视孩子的素质教育和艺术教育的大环境下,音乐类专业的学生有广阔的自主创业的市场,自主创业的回报较快和较高,加上音乐类专业的学生家庭条件相对优势,自主创业应该成为学生职业发展的重要选择。为此,地方院校要大力开展创业教育,通过学校多科性学科资源,利用公共选修课平台,发挥学科协同创新优势,如利用经济与管理学院和法学院等开设一系列创业所需的选修、辅修课程,使毕业生具备自主创业的基本素质,同时开展创业计划大赛、与企业家面对面等活动,为学生自主创业做好充分的知识和能力准备。

[1]袁勃,熊旭.李克强主持召开国务院常务会议[EB/OL].[2013 - 12 - 05].http://edu.people.com.cn/n/2013/0516/c1053 -21499509.html.

[2]陈永杰.大学生就业能力与社会不流动[J].武汉大学学报,2011(3):83.

[3]张小琏.论地域文化资源与大学生核心竞争力的培养——以客家文化为例[J].中国青年研究,2012(8):101.

[4]聂立家.艺术院校人才培养新课题[N].中国文化报,2009-07-23.

[5]百度百科,AQ [EB/OL].[2013 -12 -05].http://baike.baidu.com/link?url=YiGUWlnmYcqo33U5Nv -PexVlxaoDNHRLe2nXCh4cy3s8znQ67Yi-ub6t87hHlAkl7 T3TrPBVlGlvNzuy6UBg-a.