工科院校卓越法律人才培养探析——以合肥工业大学为例

2014-10-11朱双庆吴椒军张询书

朱双庆, 吴椒军, 钟 娟, 张询书

(合肥工业大学 知识产权研究中心,合肥 230009)

新中国成立后,一批政法院系旋即被创办,但是在20世纪90年代之前,只有司法部直属的政法院校和一些综合性大学设置了法学专业。20世纪90年代后,随着市场经济对法律人才的呼唤,一些工科院校开始陆续设置了法学专业。但是,工科院校的法学专业毕业生与政法高校和综合性大学的法学专业毕业生同质化现象严重,没有鲜明的特色。另外,根据笔者对近百所工科院校法学专业的调研,笔者认为除清华大学、上海交通大学等少数工科院校外,绝大多数工科院校的法学专业缺乏高水平的师资队伍,资金投入不充裕,法学教育基础薄弱,这些现实因素制约了它们的进一步发展;个别工科院校的法学专业甚至面临停办的威胁。

在此背景下,2011年下半年,教育部启动了卓越法律人才培养工程。根据皖教高[2011]5号文件,安徽省首批遴选了5所高校进入卓越法律人才培养计划,合肥工业大学名列其中。工科院校法学专业如何扬长避短,培养符合社会需要的具有工科特色的卓越法律人才,是工科院校法学教育亟待研究的课题。下文以合肥工业大学为例,探析工科院校卓越法律人才的培养。

一、国内外卓越法律人才培养研究综述及发展动态

1.国内外卓越法律人才培养的理论探索

社会的不断发展呼唤着法学教育的持续变革。Elizabeth Mytton等(2012)指出了“政治、社会、经济和技术等外部因素和内部影响构成了全球视野下法律教育变革的背景。”[1]在本土法学教育改革方面,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》颁布之后,在社会科学领域,教育部在法学专业正在实施卓越人才培养计划。霍宪丹(2011)论证了改革开放时代需要中国法学教育培养高层次、高素质的卓越法律人才①①及下文②④⑤⑥这些学者的观点均见教育部高等学校法学学科教学指导委员会、中国法学会法学教育研究会《2011年年会暨“‘十二五’规划与法学教育发展战略”论坛论文集》,华东政法大学(内部资料),2011。。焦富民(2011)分析了经济全球化视野下的卓越法律人才培养②。

2011年教育部开始着手实施卓越法律人才工程。在此背景下,一些高校抓住时机,开始探索有特色的卓越法律人才培养模式。程雁雷(2011)阐述了卓越法律人才培养计划背景下,地方综合性大学法律人才培养模式③参见《安徽省法学本科教育教学改革研讨会论文集》,安徽大学(内部资料),2011。。石旭斋等(2011)设计了地方财经类院校卓越法律人才培养目标定位及其模式④。陈家宏等(2011)探索了工科优势背景下卓越法律人才培养模式⑤。

2.国内外卓越法律人才培养的实践探索

卓越法律人才的培养需要改革既有的教学模式,并且一些高校已经从理论走向实践。F.Nievelstein等(2010)研究了在解决法律案例过程中理性认识的作用[2]。汪习根(2010)认为在全球化浪潮冲击下,美国的法学教育模式正在经历100年来最为深刻的变革。哈佛大学法学院强调引入“研究性学习”新理念,以问题解决和创新能力的培养为主旨,开设“立法与规则”、“国际法/比较法课程”、“问题和理论”三类新课程,特设“一月学期”,这些对基于成文法教育模式的中国法学教育改革与发展具有一定参考价值[3]。中国政法大学从2008年开始首次招收“法学实验班”,采取六年两阶段培养,法律“职业性特征”指向,授予“法律硕士”学位的新模式[4]。石莹等(2011)总结了山东大学法学院从2009年开始推行的以职业性教育为导向的法学教育新模式——六年融贯制法学人才培养⑥。

上述文献对卓越法律人才的培养起到了指引作用。但是现有的相关研究也存在不足之处,这主要表现为两个方面:其一,从研究对象上看,关于工科院校卓越法律人才培养的研究较少涉及。目前国内外关于法律人才培养的研究主要围绕卓越法律人才培养路径展开,而工科院校卓越法律人才培养方案和工科院校卓越法律人才的实践能力培养的研究不足,工科院校卓越法律人才的定位研究和工科院校卓越法律人才分类培养模式研究则完全阙如。其二,从研究方法上看,目前国内关于卓越法律人才培养的研究侧重于采用比较法学的方法,注重借鉴国外的经验,但是尚未充分运用实证的方法和TOWS系统分析的方法研究类型化的工科院校卓越法律人才的培养。这些不足之处,正是目前研究中存在的问题,而本文试图分析这些问题并解决这些问题。

二、工科院校“科技法务精英”的培养目标

1.工科院校“科技法务精英”总体目标的确定

当下,我国已经处于知识经济时代,知识经济时代迫切需要懂科技的法律人才。合肥工业大学是一所教育部直属的全国重点大学,于2001年设立法学专业。合肥工业大学高度重视卓越人才的培养,是全国第一批卓越人才培养单位。在组织上,该校成立“卓越法律人才培养计划”领导小组和“创新学院”工作机构。在制度上,该校把“卓越法律人才”项目纳入校“十二五”事业发展规划中。合肥工业大学现有法学专职教师19人,1人入选国家知识产权“百千万知识产权人才工程”首批百名高层次培养人选;外聘兼职教授7人,来自国家知识产权局、安徽省高级人民法院等单位。依托学校工科优势,法学系形成了自己的特色,注重“知识产权法”和“环境法”的教学和研究。

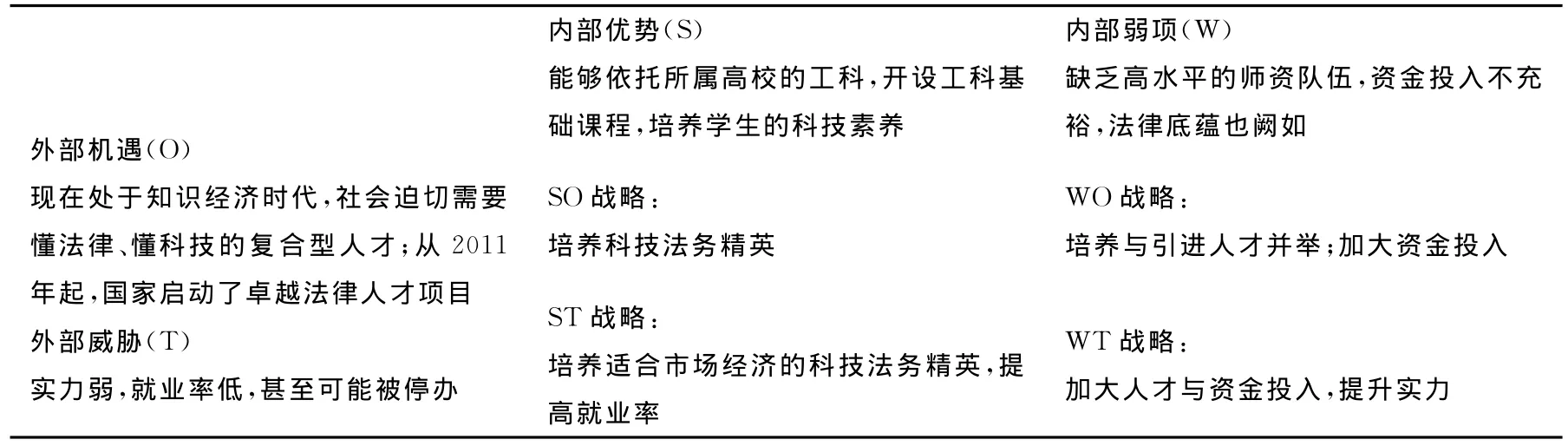

本文运用TOWS矩阵工具确定工科院校卓越法律人才的培养目标。TOWS矩阵是一种在组织制订战略计划中得到广泛采用的方法。在TOWS矩阵中,“T”表示外部威胁,“O”表示外部机遇,“W”表示内部弱项,“S”表示内部优势。TOWS矩阵“这种分析有利于把外界的威胁和机会及组织内部的优势和薄弱环节结合起来。”[5]根据调研情况,笔者列出工科院校卓越法律人才定位的TOWS矩阵如下。

表1 工科院校卓越法律人才定位的TOWS矩阵

根据表1,多数工科院校法学专业面临的威胁(T)在于:实力弱,就业率低,甚至可能被停办。工科院校法学专业的机遇(O)在于:现在处于知识经济时代,社会迫切需要懂法律、懂科技的复合型人才;另外,从2011年起,国家启动了卓越法律人才项目。多数工科院校法学专业的弱项(W)在于:缺乏高水平的师资队伍,资金投入不充裕,法律底蕴也阙如。工科院校法学专业的优势(S)在于:能够依托所属高校的工科,开设工科基础课程,培养学生的科技素养。

合肥工业大学依托“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色,设定卓越法律人才的培养总体目标是:以提升法律人才的培养质量为核心,以提高法律人才的实践能力为重点,加大应用型、复合型法律人才的培养力度,注重培养科技法务精英,造就一批适应社会主义法治国家建设需要的卓越法律职业人才。上述“科技法务精英”目标的确定体现了SO战略,旨在使外部机遇与内部优势并发。

2.“科技法务精英”阶段目标的确定

(1)制定卓越法律职业人才培养方案 根据“科技法务精英”总体目标的要求,结合合肥工业大学法学专业的优势,精心制定卓越法律职业人才培养方案。卓越法律职业人才培养方案包括:培养目标、培养对象、学习方式和学制、培养方式、分类培养、课程设置、实践必修环节、学位论文、学位授予等内容。

(2)法律人才分类培养模式创新 对法律在校生实施“因材施教”,根据社会对法律人才的现实要求,依托合肥工业大学的优势,开展“知识产权法律人才培养模式”和“环境法法律人才培养模式”分类培养模式创新。

(3)课程与教材的优化、实践教学环节的强化、教学方法的改进 结合卓越法律职业人才培养的发展趋势,跟踪社会需求,优化课程体系与教材质量。在开设法学专业核心课程的基础上,加强课程的教材建设,课程体系中另外开设“比较知识产权法”、“集成电路布图设计权专题”、“互联网环境下知识产权专题”、“知识产权代理”、“比较环境法”、“知识产权法律实务”和“环境法律实务”等,凸显科技法务的内容。在模拟法庭、法律见习、法律实习等基础上,开展“法律诊所式”的教学模式,强化实践教学环节。在传授知识的基础上,进一步开展启发式教学,培养学生的实践能力和创新能力,改进教学方法。

(4)师资队伍、实践基地建设 在外延式扩大师资队伍的同时,对现有的师资队伍加强内涵式建设,进一步推进博士化工程,同时选派中青年教师去国内外著名大学和研究机构做高访或博士后,提升师资队伍的学术水平和教学水平。在现有实践基地的基础上,进一步增建实践基地,使之覆盖人民法院、人民检察院、律师事务所、大中型企业、知识产权中介服务机构等不同部门。

(5)学校与实务部门联合培养机制的建立 建立同科技行政部门、知识产权中介服务机构、法院、检察院、律师事务所和大中型企业联合培养科技法务精英的“3+1”培养机制。“3+1”培养机制就是学生3年在学校以系统学习法学理论为主,并参加一些法律实践;安排1年在实习基地完成实践教学环节,主要依靠本专业教师和实习基地老师合作指导和培养。上述1年的法律实训是通过在实际工作环境中的顶岗锻炼,使学生在学习期间能完成分层次、分类别、分岗位、分流程的实践训练,以培养学生的动手能力和实际工作水平以及创业、创新能力。

三、“科技法务精英”目标的实现路径

为了能达到“科技法务精英”建设目标,合肥工业大学法学系在教学工作中,改革课程内容、知识学习方式、考核方式和评价标准,提升教师自身理论与实践水平,加强实践教学及能力培养方式等关键环节,探索分类培养模式和联合培养机制。

1.优化课程体系,整合教学内容

为了适应“卓越法律人才”培养目标,重新构建课程体系,并进行整体优化,着重处理好知识传授与能力培养、理论教学与实践教学、基础课程与专业课程、培养口径与和职业要求等关系,形成有利于培养“科技法务精英”应具有的知识、素质和能力的课程体系和实践教学体系。修改教学计划,压缩专业理论课课内学时,将程序法学教学内容主要安排在实务部门学习。充分利用合肥工业大学工科平台,开设相关的工科基础课程,增强学生科技素养。实践教学方面,在现已开设的民事模拟审判、刑事模拟审判、涉外经济模拟审判、民商事模拟仲裁、业务见习、疑案辩论、法律咨询与服务等实践课基础上,进一步增加实践课时,学分比重增加到30%左右,丰富实践课类型,开设如“模拟法律谈判”、“民事纠纷模拟调解”等实践课程,实行案例教学法和法律诊所式教学,使教学计划更加贴近“卓越法律人才”培养目标的要求。“所谓‘法律头脑’(legal mind)就是这样被磨炼出来的。”[6]

2.推进“双师型”教师队伍建设,提升教师实践教学能力

卓越法律人才的培养需要卓越的法律师资队伍。为适应卓越法律人才教育的需要,组建校内外结合、职责分明、梯队合理的师资队伍,要求教师具备 “企业工作经历、名校进修经历和国外留学经历”三种经历;采取“引进来,走出去”的措施。“引进来”,就是引进实务界具有丰富理论及实际经验的人员来校兼课和指导实践教学;“走出去”,就是鼓励教师到法律实务界工作,提高教师的法律应用能力。

(1)立足于本学科发展,加强学术交流,提升广大教师学术水平 在人才引进方面,进一步扩大引进本学科不同领域、不同学术风格的优秀人才;开展学术讨论、集体备课、教学法探讨等活动;每年安排法学教师参加各类学术会议、各类教学培训不少于30人次。

(2)注重增强教师实践教学能力,建立法学教师到司法实务部门挂职机制 目前,法学系13名教师有律师执业证,部分教师还应邀到司法实务部门担任工作。为了更进一步增强教师实践教学能力,在今后工作中,建立法学教师到司法实务单位定期挂职工作机制,每名教师每五年到科技法务部门挂职锻炼时间不少于6个月,并将挂职锻炼情况纳入考核范围。

(3)扩大兼职教授的比重,增开专题讲座的次数 目前,法学系兼职教师多来自公检法以及律师队伍等司法实践部门,今后工作中,要扩大兼职教授比例,在司法机关聘请兼职教授,同时,聘请大中型企业、科技行政主管部门专家担任兼职教授,开设专题讲座,内容以科技法律实务为主。

3.提高学生的学习能力、实践能力与创新能力

(1)注重培养学生的学习能力 法学本科学生应该养成终生学习的意识,掌握科学的学习方法。教师指导学生自学法学经典著作,撰写读书笔记。学生成立各种类型学习小组,相互之间讨论、交流学习心得,全面提高学习能力。教学过程中,教师向学生介绍自己的学习体会与实务经验,供学生学习借鉴。通过教学单元改革,让学生学会如何接受和表达不同观点[7]。

(2)着力提升学生的实践能力 在实践基地覆盖人民法院、人民检察院、律师事务所的基础上,工科院校卓越法律人才的培养需要特别增加科技型大中型企业、知识产权中介服务机构等实践基地,旨在针对性地锻炼学生的知识产权法律实务能力和环境法法律实务能力。

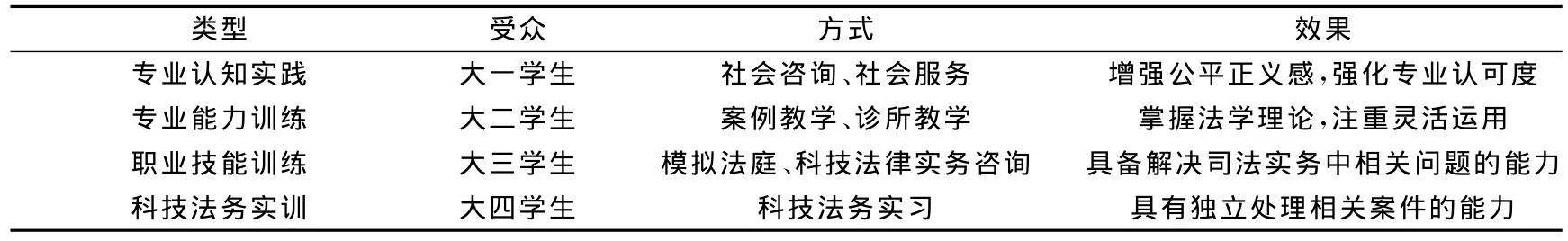

工科院校卓越法律人才的培养应该在模拟法庭、法律见习、法律实习等基础上,开展“法律诊所式”的教学模式,实施“全过程、递进式”的实践教学体系,使教学计划更加贴近工科院校卓越法律人才培养目标的要求。合肥工业大学法学系提升学生实践能力的具体措施见表2:

表2 全过程、递进式培养学生实践能力

(3)着力培养学生创新能力 借助安徽省大学生“挑战杯”、合肥工业大学“斛兵杯”等大学生学术科技作品竞赛活动等,组织学生组建团队积极参加,充分发挥集体智慧;指导学生积极申报学校设置的大学生创新基金项目,帮助学生完成项目研究;吸收大二、大三学生参加法学系老师在研课题。

4.建设新型科技法律实习基地

法律的实践性很强,因此卓越法律人才的培养离不开法律实践。以“科技法务精英”卓越法律人才计划实施为契机,2013年合肥工业大学法学系获批安徽省质量工程项目“知识产权保护实务中心”校企合作实践教育基地,开拓建设新型科技法律实习基地。

(1)安徽省环境保护行政主管部门基地 在《环境与自然资源保护法》等相应专业课学习基础上,在专业教师带领下,在安徽省各级环境保护行政主管部门实习,培养学生在行政机关环境保护实务中灵活运用法学理论的能力。具体内容包括:参与环保局组织的各项实地调研活动,了解安徽省各地市环境执法活动的现状,掌握一些环境行政执法技巧和方法,熟悉环境保护有关规范性文件合法性审核的过程,掌握与环境保护相关的行政复议的处理程序,学会撰写行政执法和行政复议的相关书面材料。

(2)安徽省知识产权局、合肥市知识产权局基地 在《专利法》等相应专业课学习基础上,在专业教师带领下,在安徽省知识产权局或合肥市知识产权局实习,培养学生在知识产权行政执法中运用法学知识的能力。具体内容包括:了解地方知识产权相关政策法规的制定情况,了解地方专利行政执法的现状,参与专利行政执法工作,掌握处理专利纠纷的方法和技巧,学会撰写专利行政执法中的相关公文。

(3)安徽省大中型企业基地 在《专利法》、《商标法》等相应专业课学习基础上,在专业教师带领下,在安徽省大中型企业法务部或知识产权管理部实习,培养学生运用法学知识为公司企业生产经营实践提供法律支持的能力。具体内容包括:学会审核公司各类合同,了解企业专利或商标申报的程序,学会准备各种专利申报或商标申报资料,了解企业知识产权纠纷的处理方法。

(4)安徽省高级人民法院、合肥市中级人民法院、合肥市高新技术产业开发区人民法院基地 在《民事诉讼法》等相应专业课学习基础上,在专业教师带领下,在安徽省高级人民法院、合肥市中级人民法院、合肥市高新技术产业开发区人民法院实习,重点了解知识产权案件的立案、受理、裁判、执行的情况,培养学生在司法实践中运用法学理论的能力。具体内容包括:全面了解知识产权案件的各个诉讼环节和过程,学会从复杂的案情中把握纠纷要点,掌握知识产权诉讼的裁判依据和判决书的书写技巧。

(5)合肥市知识产权服务机构基地 在专业教师带领下,在合肥市的知识产权代理机构实习,重点参与知识产权纠纷办案过程,按代理机构工作人员的标准系统地接受正规实训,培养学生处理实际案件的能力。具体内容包括:全面了解代理机构代理知识产权案件的全过程,掌握与当事人交流的技巧,学会分析案件要点,学会撰写起诉书、代理词等各种诉讼法律文书,提供知识产权综合服务。

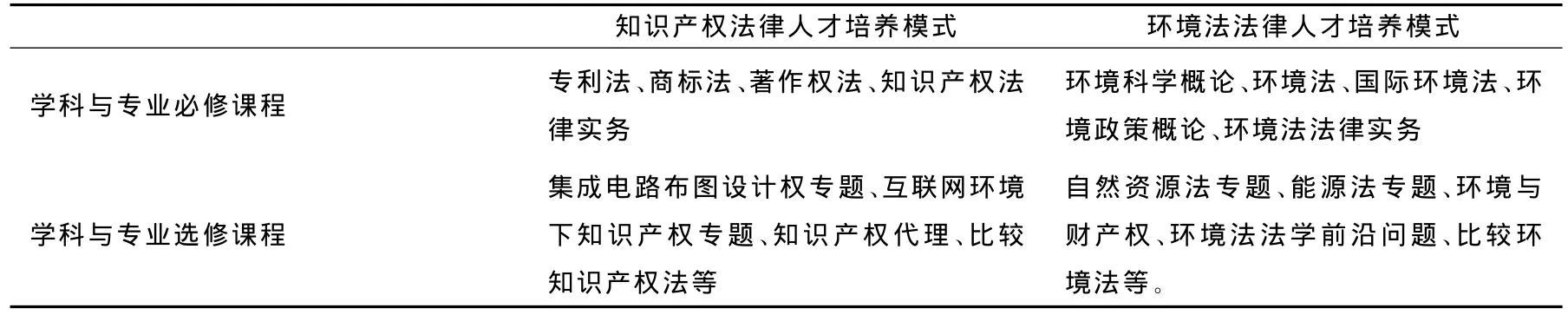

5.分类培养模式

在卓越法律人才培养方案中,如何形成工科院校法学专业自己印记的学术传统并使之传承的路径?为此合肥工业大学对法律在校生实施“因材施教”,根据社会对法律人才的现实要求,依托工科院校的优势,开展“知识产权法律人才培养模式”和“环境法法律人才培养模式”分类培养模式创新。分类培养模式的构建,要以个性化培养为途径,以综合素质和专业素质的提高为培养目标。

(1)合理编写人才培养方案 根据工科院校卓越法律人才的定位,结合工科院校法学专业的优势,合肥工业大学精心制定卓越法律人才培养方案。为了适应社会分工细化和专业化的需要,在人才培养方案的设计上突出法学基础教育的同时,根据知识产权法领域和环境法保护领域的理论特点和实务操作,编制富有特色的人才培养方案。卓越法律人才培养方案包括:培养目标、培养对象、学习方式和学制、培养方式、分类培养、课程设置、实践必修环节、学位论文、学位授予等内容。

人才培养方案的制定需要体现理论教学与实践教学的融合。在模拟法庭、法律见习、法律实习等基础上,开展“法律诊所式”的教学模式,强化实践教学环节,实践教学学分占总学分(学时)的30%。并依托“3+1”培养机制,切实安排好学生到相关实务部分参加实训。人才培养方案的制定需要实现专业教育与司法考试的充分融合。分类培养模式的构建,要以司法考试的高通过率为目标之一。因此在课程设置、教学方法改进、课外辅导等方面,要建立与司法考试的良性互动。

(2)搭建通识教育和专业教育平台 为了保证科技法务人才培养模式得以实现,在专业培养方案上需搭建通识教育和专业教育两大平台。在通识教育平台方面,合肥工业大学对法学系学生增加理工类的课程、学时、学分,旨在适应知识产权实务和环境执法实务对相关理工类知识的需要。

在专业教育平台方面,合肥工业大学根据知识产权法律人才培养模式和环境法法律人才培养模式的特点,主要在课程分类和增设课程两个方面入手,具体内容见表3。

表3 工科院校卓越法律人才分类培养模式

6.建立联合培养机制

2010年法学系与安徽省科技厅联合定向招生,招收了一个班的知识产权方向的学生,进行了“3+1”联合培养机制的大胆尝试。根据“卓越法律人才教育培养计划”培养目标,并结合法学系已有的实践经验,法学系拟定法学专业“3+1”联合培养方案,从而建立互动共赢,各负其责的校内外人才培养联合体。校内外合作单位共同实施培养方案,聘请有实际法律实务经验和较高学术水平的人员来校讲授;在学生实训的一年时间内,实行“校内”与“校外”双导师制。

(1)计划依托的机构与管理体系 计划依托的机构如下:知识产权行政主管部门、环境行政主管部门;司法实务部门(法院、检察院、律师事务所);大中型企业知识产权部;知识产权中介服务机构等。

在学校的统一领导和管理下,与计划依托的机构和企业签订“卓越法律人才”培养实习基地的协议,并依靠机构和企业中的法律实务人员与法学系的专业教师在法律实践方面对学生进行联合培养。

(2)科技法务实训具体培养方式 1年科技法务实训具体培养方式包括司法实务见习和综合集中实训。法学系的学生在大四伊始就必须选择法院、检察院、律师事务所或知识产权代理机构进行为期一周的业务见习,旨在熟悉知识产权审判业务流程、知识产权代理基本事项等。在完成上述一周业务见习后,大四学生在相关实习单位老师的直接带领下,到实训基地接受科技法务实训,并在专业教师的指导下,最终完成本科阶段的毕业论文。

(3)考核方式和标准 加强对学生的考核力度,细化考核指标。考核主要分校内考核和校外考核两部分。校内考核主要以理论考试为主,同时增加对学生创新能力和创新成果的考核;校外考核由学校和实习基地单位共同进行。考核内容包括:工作态度、创新能力、团队协作精神、实际操作能力、专业实践成果等几个方面。考核方式包括:书面总结(设计或论文等)材料及质量评定、专业汇报和答辩、综合能力和素质的评价等。考核内容权重:工作态度(10%)、创新能力(15%)、团队协作精神(10%)、实际操作能力(30%)、专业实践成果(35%)。考核等级:根据加权平均分将校外考核结果分成5个等级:优秀(90分以上)、良好(80-89分)、中等(70-79分)、及格(60-69分)、不及格(60分以下)。

四、培养“科技法务精英”的初步成效

合肥工业大学法学专业的“科技法务精英”培养目标的确定带来了初步成效。具体来说,“科技法务精英”人才培养质量及社会评价呈现出以下几个特点:

(1)应用型复合型法律人才脱颖而出 合肥工业大学法学系十分注重培养学生扎实的理论与实践能力,使其具备较强的知识创新能力与自我发展能力。该校法学专业学生具备一定的法学理论功底,专业成绩突出,并且能够理论联系实际,实践操作能力强。该专业大多数毕业学生已经成为我国司法部门、行政机关、事业单位、大中型企业的法务骨干力量,尤其是该校法学专业还培养了一批蒙古族、藏族等少数民族的卓越法律人才,获得了社会和用人单位的一致好评,取得了良好的社会效果。该专业的应届毕业生在司法考试通过率、研究生录取率和就业率等方面取得较好成绩。2010年合肥工业大学法学专业学生司法资格考试通过率达70%[8]。

(2)创新能力强 合肥工业大学法学系根据社会经济发展的需要,在培养学生过程中,非常注重对学生知识产权法与环境法知识创新能力的培养,积极组织并指导学生参加学术科技竞赛等活动。例如,2010年12月该校法学系师生合作的“关于制定合芜蚌自主创新综合试验区知识产权战略的建议”报告获2010-2012年安徽省政协优秀提案;“新安江流域生态补偿专题调研”项目在2009年获安徽省第三届“挑战杯”课外学术科技作品竞赛特等奖。

(3)社会实践能力全面提升 合肥工业大学法学专业一直非常重视培养学生适应社会、融入社会的能力,不断加强社会实践环节。该专业学生多次成功地开展了“送法进社区”、“送法进机关”、“送法进乡村”、“送法进企业”和“法律进校园”等法制宣传教育和法律调研活动,旨在突出理论与实践相结合,全过程培养学生的法律实际运用能力。2011年合肥工业大学法学系积极响应团中央“三下乡”社会实践基层号召,成功申报并组织赴四川若尔盖县综合服务国家重点团队,开展法律服务社会实践活动。

[1]Elizabeth Mytton et al..Prevailing issues in legal education within management and business environments[J].International Journal of Law and Management.2012,(4):311-321.

[2]F.Nievelstein et al..Effects of conceptual knowledge and availability of information sources on law students'legal reasoning[J].Instructional Science.2010,(38):23-35.

[3]汪习根.美国法学教育的最新改革及其启示——以哈佛大学法学院为样本[J].法学杂志,2010,(1):33-37.

[4]中国政法大学.法大首招“法学实验班”率先开展法学教育改革试点工作[EB/OL].http://www.fadaren.com/Read.aspx?classid=489,2012-07-26.

[5](美)海因茨·韦里克,哈罗德·孔茨.管理学——全球化视角[M].马春光,译.北京:经济科学出版社,2004.98.

[6](日)大木雅夫.比较法[M].范 愉,译.北京:法律出版社,2006.325.

[7]Sarah Mercer et al.Teaching Dissent in the Law School:Have Students Learned to Disagree?Liverpool Law Rev 2011,(32):135-148.

[8]江淮晨报.合工大今年司考通过率创新高[N].江淮晨报,2010-12-08.(B02).