回忆长沙首座湘江大桥的修建

2014-10-09王蔚琛吉建良

王蔚琛+吉建良

长沙在湘江上已经修建好几座桥了,我所说的湘江大桥就是今天的橘子洲大桥,因为它是解放后长沙在湘江上修建的第一座大桥,故取名湘江大桥,后来又陆续修建了新的湘江大桥,就改名为湘江一桥,最后改名为橘子洲大桥。湘江大桥的修建从1971年9月到1972年9月,花了整整一年时间。

修建决策:不仅是经济建设,更是政治任务

1971年在长沙修湘江大桥还是迟了一些。之前,湖南境内湘江之上,衡阳市、湘潭市有了湘江大桥。上个世纪60年代初,时任中南局第一书记陶铸到长沙视察,问长沙为什么不修湘江大桥。长沙有关领导说,我们没有钱。陶铸就伸出指头说,长沙修湘江大桥,我们中南局可以出一半钱。但是,长沙正式开工修建湘江大桥却是在1971年。那么为什么在1971年,长沙要下决心修建首座湘江大桥呢?我认为有这么两方面的原因:首先从政治上讲,当湘江天堑变通途,长沙市区、湘江两岸的革命纪念地连在一起,从长沙去韶山的路程将大大缩短;二是方便车辆、行人过江,从而将加速长沙的经济社会发展的步伐。当然最重要的是,我们敏锐地抓住了当时要求“把国民经济搞上去”这一时机,提出修建湘江大桥,就是修建“革命桥、幸福桥、战备桥”长沙修建湘江大桥的决策很快就得以通过。

那一年5月,国家交通部批准建桥。不久,长沙市组成了长沙湘江大桥工程指挥部。我大学曾学过一年土木建筑,在长沙市政府工作时管过城建工作,和知识分子联系得更广泛一些,领导认为我是主持修筑湘江大桥的合适人选,任命我为长沙湘江大桥工程指挥部副总指挥长,虽然是副总指挥长,但湘江大桥实际工作却由我主持。

1971年9月3日,长沙市革命委员会政治部向全市下发借调干部的文件。文件显示,当时修桥的指导思想是进一步落实“备战、备荒、为人民”的战略方针,建设好毛主席的家乡。那时,修桥不仅仅是经济建设,更是政治任务。

大桥设计:实用第一,经济第二,美观第三

要修建大桥,大桥的设计最为关键。当时全国各地许多有专业设计能力的人都想参与。湖南大学土木建筑系57级毕业生唐永兴被任命为大桥指挥部工程部设计组组长。设计组的主要骨干由湖南省陆运公司测设大队(即今湖南省交通设计院)、湖南大学、长沙铁道学院的老师和部分老工人组成。设计组人数最多时有100多人,成员的平均年龄为30多岁,大都是年轻人。

湘江大桥最后确定采用的是当年极为流行的双曲拱桥建筑形式。双曲拱桥之所以在当年流行,原因在于当时的国民经济条件决定了各地修不起昂贵的桥,而双曲拱桥的建造,有施工周期短、施工方便、造价低、承载能力强等优点,适合当时的国情,因而双曲拱桥在全国得到广泛推广。长沙湘江大桥就是在这样的背景下,成为当年自力更生建造、在中国规模最大的几座公路双曲拱桥之一。

设计组遇到的首要问题,是合理选择桥的高度、确定通航孔位置,以利丰水期船只通行的问题。理论上,桥梁通航孔通常布置在水较深的主河漕。但这样设计,湘江大桥最高点和通航孔就靠近河东岸。河东引桥将伸到五一广场。设计组经多方访问咨询了解到:靠近东岸的主河漕,枯水期船只可行驶,但丰水期主河漕水深流急,船只靠西岸水流较平缓区段行驶,更方便安全,通航孔布置在靠近橘洲的西岸更合适。考虑到当时人们主要是踩脚踏车、拖板车进城,特意把坡度设计得很小。这样湘江大桥桥高、坡度、桥长等问题全部确定了。

工程建设:勤俭节约,人海战术

大桥于1971年9月6日开工。当年修湘江大桥,限于客观的条件,经济基础较差,机械化程度太低,我们修建采取的是人海战术和义务劳动的办法,整整一年,前后有80万人次参加了建桥的工程。建桥职工还要自带雨具、被盖、日常生活用具,大家参与建桥的积极性都很高。

当时长沙绝大部分年轻人都参加过大桥修建的义务劳动,很多人只要一有空就自觉来到工地干上一阵子。有许多学生妹子,春季初中一毕业就被编到连队中,当年还只有十五六岁的她们主要负责湘江大桥工地上的挑沙运土工作。湘江桥面下,有一层防水层,上面铺的是炉渣,就是她们当年一肩一肩把炉渣挑到湘江大桥上。有一天夜里,她们突然接到通知,说湘江最近几天就要发洪水了,要求赶在洪水到来之前,把河滩上的沙子全部挑到河岸上。为保住所有沙子不被冲走,这些学生妹子挑了三天三夜,晚上,就睡在河堤上,躺在扁担拼成的“床”上。对于她们而言,参与修建湘江大桥应该是一段美好的青春生活。有的小学生也参加了湘江大桥的扫尾工作,他们被安排去擦湘江大桥的栏杆、灯柱。

修桥的那段时间,橘子洲上真的是人山人海!工地上每天都是热火朝天。如果一个桥墩建好了,广播就响个不停,要把好消息传播到所有干活人的耳朵里。人人都愿意为修桥出力。有些群众还特意在家门口摆上茶壶和杯子,谁要喝自己倒就行了,都不用跟谁打招呼。

当时计划一年建好大桥,那就必须抢在第二年春季洪水汛期前建好主桥18个桥墩。湘江大桥18个桥墩分别采取深水桥墩打钢板桩、浅水桥墩围堰明挖、滩头桥墩浇筑沉井的多种施工办法,全面开花,齐头并进,用半年左右时间,大概在1972年3月成功抢建出湘江大桥18个桥墩。

那时常常能看到当一个个墩位围水以后,千百人上阵,人挑锄挖,众人撼山,很快就把沉井打到岩层,有的基坑中淤泥齐腰深,参加湘江大桥建设的民兵们就带上提桶、面盆,下到冰冷的淤泥中,排成一条长龙,顶着凛冽的寒风,盆端桶舀,把淤泥传递出坑,淤泥清理干净后,即开始清基凿岩,凿掉风化岩,把坑底的岩石洗刷干净。有的同志为把岩石缝隙中的沙石清除掉,没有合适的工具,就用手指抠,指尖被泥沙磨出了血也不叫苦。

在湘江深水区,曾遭遇最大拦路虎——湘江大桥最大制动墩4号墩沉井在下沉中严重开裂。当时面临两种选择,一是炸掉重来,二是加固下沉。一万多工人、民兵举行大讨论。最后,两个老桥工提出沉井底部加“反刃角”方案,破裂沉井经摆平放正,合拢裂缝,然后加固继续下沉,最后用9天时间,将4号墩沉井沉到岩层。

我们当时充分发扬了勤俭节约、艰苦奋斗的精神,整个工程预算是2000万元,我们只花了1800万元。剩下的钱修了橘子洲和湘江两岸的护坡、堤岸,还修建了现在的麓山宾馆、芙蓉路上的八一路跨线桥等。现在的湘江风光带雏形,就是那个时候形成的。

建成通车:载重超过了设计载重能力

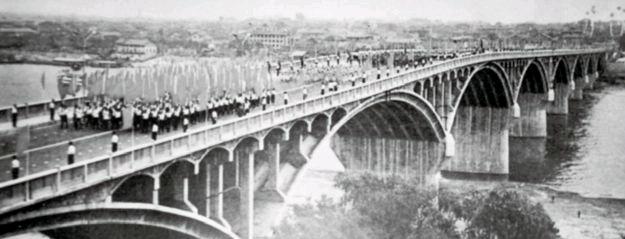

长沙湘江大桥胜利建成通车的典礼是在1972年9月30日举行的。长沙两万军民隆重举行通车典礼,当时的中共湖南省委书记卜占亚为大桥通车剪彩,随后省、市党政军负责同志同群众一道,举行了庆祝游行。游行队伍以3辆彩车为前导,近百辆满载工农兵代表的汽车徐徐通过大桥,汽车后面是手持花束、载歌载舞的群众队伍。

湘江大桥的通车结束了长沙人过江靠木筏和渡船的历史。建成后,交通部来做了几次测试,认定大桥的载重超过了设计载重能力。可以说,桥修得很成功,得到中外专家高度评价:认为大桥设计与湘江景观协调,跨径适当,安全经济,造型美观,兼顾通航能力,工程速度快,节约投资。1978年,中国邮票总公司专门为湘江大桥发行小型张公路拱桥──长沙湘江大桥。1980年,该桥获第一届国家优秀设计金质奖。

(王蔚琛系长沙市人大常委会原主任、长沙市委党史联络组顾问,吉建良系长沙市委党史研究室干部)