大学物理实验实施混合模式教学的探究*

2014-09-19何仁生邵冬梅陈晓旭

李 婧,何仁生,邵冬梅,陈晓旭

(湖南大学,湖南 长沙 410082)

传统意义上的混合教学模式往往指的是某种教学理论与现代信息技术结合的教学模式。本文所阐释的混合教学模式是将不同的教学理念进行有机整合,其目标是满足学习者多样的学习需求,提高教学效率,通过与学生进行情感交流和思维碰撞,强调有价值的学习目标[3],通过知识的运用和手指尖体验实验过程,使学习过程能够超越机械性记忆而走向深度学习[4]。实现新知识的迁移、巩固、升华,从而提高学习效率。这种新型的混合教学模式拟从课前问卷调研、课堂迁移讲解、质疑和讨论、课后启迪创新等递进式层次教学,实施大学物理实验课程的新型教学模式。

1 STS教育理念

STS(Science Technology and Science)是一门研究“科学—技术—社会”相互关系的新兴学科[5]。其基本观点是“科学解决理论问题,技术解决实际问题”科学最终受惠的是社会,使人类生活进一步得到改善和提高,从而形成了一个复杂而庞大的系统学科[6]。STS教育蕴含需要层次理论、建构主义学习理论和人本主义教育理论,提倡打破学科界限,强调以观察、实验为基础,旨在培养具有科学技术素养,能参与科技决策、全面发展的新一代人才的教育观念[7]。

STS教育是对当代科学教育的一种理性反思,对传统课程教学模式是一种挑战,是我国培养国际型人才和实现素质教育的有效途径。STS教育的实施方法灵活多变,在实际教学中经常采用的教学方法有:课内渗透法、实验操作法、决策模拟法、角色扮演法、课外活动法、社会实践法、专题讨论法和科技讲座法[8]。本文在大学物理实验教学中着重采用课内渗透法、实验操作法、决策模拟法、科技讲座法和课外活动法。

2 STS教育理念与迁移教学相结合

奥苏贝尔认为,一切新的有意义的学习都是在原有的学习基础上所产生的,不受学习者原有认知结构影响的有意义的学习是不存在的[9]。认知结构迁移理论指出,学生学习新知识时,认知结构可利用性高、可辨别性大、稳定性强,就能促进对新知识学习的迁移。“为迁移而教”实际上是塑造学生良好认知结构的问题[2]。在教学中,可以通过改革教材内容和教材呈现方式改进学生的原有认知结构变量以达到迁移的目的。

迁移教学侧重知识与规律的梳理和思维逻辑的系统化构建,STS教育则侧重科学技术和社会之间的联系,鼓励学生动手操作参与实践,理论联系实际,注重培养学生运用所学指导和优化实践,旨在培养具有科学技术素养,能参与科技决策、全面发展的新一代人才。两种教学理念各有侧重,可相互补充,因此,本文着重研究STS教育理念与迁移教学相混合的教学模式在实际教学中的应用。

3 混合教学模式

通过长期与大学生的接触和实践教学的总结,笔者提炼出一套针对大学生物理实验课程运用STS教育理念和迁移教学相混合的教学模式,见图1。

图1 STS教育理念和迁移教学相混合的教学模式图

3.1 课前问卷调研

建构主义者强调,学生并不是空着脑袋走进教室的,他们在日程生活、学习中,已经形成了丰富的经验。所以,教学不能无视学生的这些经验,而是要把学生现有的知识经验作为新知识的生长点,引导学生从原有的知识经验中“生长”出新的知识经验[10]。奥苏伯尔指出,学习者在学习中能否获得新知识,主要取决于学生个体的认知结构中是否已有了有关的概念(即是否具备了同化点)[10]。教师必须在讲授有关新知识以前了解学生已经知道了什么,并据此开展教学活动。根据迁移教学理论要想有效的进行迁移教学必须是有的放矢,有针对性的进行教学[2,10],因而在上课之前要对学生进行预备能力的分析、学习态度的分析和学习需要的分析。

大学物理实验教学中,在前一次实验结束时,把与下一次实验相关的问卷发给同学们,这些问卷包含下一次实验内容的基本知识和基本技能问题,意在了解学生对将要进行的实验的前知识、前概念、前技能的掌握程度,为下次实验有针对性的讲解,进行迁移教学掌握第一手资料。如在学习“用板式电位差计测电池的电动势和内阻”[11]的实验时,课前设计的问卷有两个相同电池的串联和并联问电路中的电流和任一电池的端电压,意在由已有的知识经验,引出“补偿”的概念。在大学物理实验教学的实施过程中,这些课前布置的问题起到了意料不到的效果:不仅能对学生的迁移学习有积极影响,而且学生学习大学物理实验的态度有明显的改变,就学习态度的转变来看,以“测定表面张力系数”实验为例,原来在讲课中问及:“三线对齐的目的是什么?”时,立即回答出来的学生每次几乎没有,一届学生也找不到几位能立即回答出来的,到现在上这个实验课问及相同的问题能立即回答出来的16个学生中有5~6人,学生对实验课学习态度的优秀率大幅提高(见图2)。

图2 学习态度优秀率分析图

3.2 课堂迁移讲解、渗透STS教育

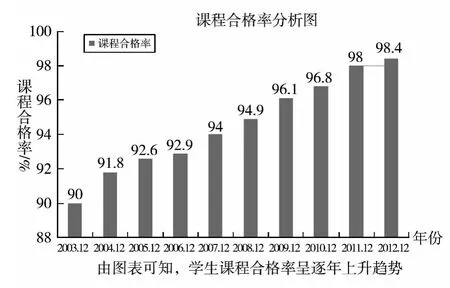

在课堂讲授中,把课前问卷的问题拓展、延伸,进行有效迁移教学。如在“用模拟法研究静电场的分布”[11]实验讲解时,利用课前问卷的问题:“在中学描绘等势线的过程中,以什么为依据判断场中两点等势?”在中学是用电流表判断的,当表中指针指零时,说明场中两点等势,而在普通物理实验中是利用电压表来直接测量电压的,当电场中两点电压相等时,说明这两点等势,较之中学的这一实验精确度大大提高。在这样的迁移教学的过程中,既起到了承上启下的作用,又进行了拓展。在“非良性导体热导率的测定”[11]的实验原理推导过程中,利用课前问卷的问题:热传递的形式?热传导的速率与哪些因素相关?在课堂讲授过程中分析热传导的速率影响因素,可以推出热传导的速率与温差、距离、面积、材料等几个物理量的定量关系,顺势提出温度梯度、吸热速率、散热速率等概念。讲解完实验原理、实验仪器的构造、实验步骤后,接下来的实验过程通过注重实验观察和思考,渗透STS教育:科学家小故事、高新科技、生活常识、并且观察要认真细致,专心致志,对每一个细小的变化都不放过。丹麦物理学家奥斯特于1820年某日在大学讲课时,机敏地观察到通电导线附近放置的小磁针偏转了,他紧紧抓住这一细微的现象,深入研究,得出电流周围有磁场的结论,建立了电与磁之间的联系,为电磁场理论的发展奠定了基础。通过这样的教学,学生对实验的解读绝不仅仅是心领神会,其教学效果得到了大幅提高,学生的课程合格率逐年提高(见图3)。

图3 课程合格率分析图

3.3 质疑和讨论

质疑能力是一个人最宝贵的能力之一,也是创新能力的重要表现。只有通过质疑和提出问题,学生的创新意识才能够得到不断强化,创新思维能力才能够得以不断提高。教师给予学生真诚的鼓励,学生就敢于质疑;教师给予学生科学的指导,学生就善于质疑;教师努力创设民主、宽松和自由的教学氛围[2,12],学生就经常质疑。对于大学物理实验课程的讨论,可以结合科学技术、社会应用、社会实践等在课堂上,实验操作中,以及实验结束后的时间引导讨论,即融入STS教育理念[1]展开教学。如在“磁体与运动非磁体导体相互作用实验”[11]可以引导讨论,当圆盘朝不同方向转动,且测力杠杆沿圆盘半径方向放置时,磁体所受力及运动状况如何?当圆盘朝不同方向转动,且测力杠杆不沿圆盘半径方向时,磁体所受力及运动状况又如何?为什么平衡杆偏离圆心方向后就无法观察到磁悬浮现象?磁悬浮列车是否就是采用这些原理来制造和运行的?在“全息照相”[11]实验中,可以引导讨论全息照相方法为什么要强调“参考光”与“物光”的光强比、两列光波的光程差限制、在底片上重叠的面积等?“全息照相”与日常生活中的摄影、3D电影各有何异同之处?这样的质疑和讨论引导学生以苏格拉底“刨根究底”的方法,采用步步递进的方式展开讨论,提高学生发散思维的能力,可以全班范围内,也可以小组的形式开展,并且可以在学习了上一阶段的实验课程后,专设讨论单元课:讨论之前实验课程学习的收获和困惑,提出各自的见解。

3.4 课后启迪创新

维果茨基在心理发展上强调社会文化历史作用,强调活动和社会交往在人的高级心理机能发展中的突出作用。他认为,高级的心理机能来源于外部动作的内化,这种内化不仅通过教学,也通过日常生活、游戏和劳动等来实现。另一方面,内在智力动作也外化为实际动作,使主观见之于客观。学生完成实验后,设计一些相关的、具有一定深度的实际问题进行及时启迪创新[13],时刻注重把内在智力动作通过课后反思和创新设想,以及一些小制作、小发明等一系列的实践活动提升学生的创新能力和学习兴趣。这样的多种形式教学所产生的效果非同一般:如在分光计的调节完成后,大部分学生感到耗时过长,比较疲惫。“怎样才能快速、有效调节分光计水平?”启迪创新的问题会激励学生广开思路,去图书馆查阅相关资料或是从网上搜索等多种渠道大量阅读和思考,直至问题得到满意的解答。有的学生申请的实用新型专利成功授权,并在EI检索的刊物上发表了一篇相应的文章[14];有的学生直接给出了另外的调节法:总结了4步“对称法调节分光计[15]。

4 结 论

STS教育理念与迁移教学相混合,是一种新型的教学理念的混合教学模式,学生在大学物理实验课程的学习中,不仅使得基本的知识与技能有了大幅提高,学生更加关注社会问题、科技的产出与社会的反馈,学生学习的兴趣会越来越浓厚,学习的内驱力明显增强。通过这一新型的混合模式教学,定会使学子们在以后科学探索的道路上走的更深更远。

[1]高雪晶.STS教育概述[J].科技创新导报,2011(3):173.

[2]何仁生,陈小林等.物理实验教学的迁移观[J].大学教育科学,2003(1).3.

[3][苏]赞可夫.和教师的谈话[M].北京:教育出版社,1980.

[4][苏]B.A.苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].北京:教育出版社,1984.

[5]Cheek D.W.Thinking Constructively about Science,Technology and Society Education[M].New York:State University of New York,1992:28-31.

[6]王鑫,肖化,张军朋.大学物理实验教学应渗透STS教育[J].物理实验,2006,26(1).

[7]贾竹君.在大学物理教学中渗透STS教育的探讨[J].湖南科技学院学报,2005,26(11).

[8]于溪.中学化学实施STS教育的方法研究[D].沈阳:辽宁师范大学,2009(6).

[9]祁小梅.奥苏贝尔认知结构与迁移理论及教学[J].黑龙江高教研究,2004,121(5).

[10]姚梅林.学习迁移研究的新进展[J].北师大学报(社会科学版),1994(5):94-95.

[11]黄建刚,何仁生.《大学物理实验》教程[M].长沙:湖南大学出版社,2011.

[12]何仁生,叶润楠,等.物理实验教学中的“皮格马利翁效应”[J].高等理科教育,2008(1):77.

[13]胡习文.基于STS教育的大学生创新能力培养研究[J].教育与职业,2010,1(3).

[14]何仁生,张家振.一种新型的水平调节装置[J].湖南大学学报:自然科学版,2008(35):11.

[15]周翔宇.对称法调节分光计[J].实验技术与管理,2012,29:10.

[16]郑维民,张晓娟.大学物理实验多层次教学模式研究[J].大学物理实验,2013(1).