厌学小学生箱庭作品特征研究

2014-09-15章唯

章唯

〔摘要〕使用周福英的厌学诊断标准,抽取30名厌学小学生,每人完成1个箱庭作品,从玩具的种类及使用情况、沙的使用情况、人物及交流情况、自我像表现、场面构成与主题五个维度进行特征分析。结果发现:厌学小学生的箱庭作品中玩具的种类较少,有生命物多于无生命物,玩具的移动情况较多,动沙较多,较少出现交流场面,自我像缺失,对抗场面多于和谐场面,多出现外部世界和战争主题。

〔关键词〕厌学;小学生;箱庭作品;特征

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1671-2684(2014)09-0013-03

一、引言

厌学是学生对学校生活缺乏兴趣,产生厌学情绪,对学习持冷漠、敷衍态度等心理状态及其在行动中的不良表现方式[1]。厌学学生常常表现为兴趣丧失、动机不强、注意力不集中、意志力不强、自我评价过低。而箱庭作品是学生内部无意识世界的反映。厌学学生作为教育情境中的特殊群体,在厌学根源、影响因素、表现等方面存在许多共同之处,这些共同的心理也可能会反映在他们所制作的箱庭作品中,本研究旨在对这些规律性的特征进行归纳,为厌学小学生的干预治疗工作提供

参考。

二、研究目的和假设

本研究的目的在于了解厌学小学生的心理特征,探讨厌学小学生箱庭作品中的独特表现。

在此基础上提出以下假设:厌学小学生的箱庭作品中玩具的种类较少,无生命物多于有生命物,玩具的移动情况较多,动沙较多,较少出现交流场面,自我像缺失,对抗场面多于和谐场面,多出现外部世界和战争主题。

三、研究方法和程序

(一)研究材料

1.诊断工具

周福英(2006)的厌学诊断标准[2]:根据厌学外部表现程度的不同,将厌学分为三种,一是轻度厌学,通常表现为能坚持上学不旷课,偶尔会对某门课程或对某位教师产生厌烦,讨厌上某门课程或不愿听某位教师的讲课;二是中度厌学,通常表现为经常旷课或经常对某门课程或对某位教师产生厌烦,上课经常睡觉,不写作业,某门课程或所有课程的学习成绩差,在学习某门课程或任何课程的过程中会产生诸如头痛等生理反应;三是重度厌学,通常表现为拒绝上学,因被父母逼迫上学而逃学或离家出走,对所有课程均不感兴趣,对书本、教师甚至“逼”他(她)学习的父母充满恨意,讨厌阅读、听课或写作业,一提到读书学习便会出现诸如头痛、呕吐等生理现象。

2.箱庭设备

(1)沙箱:规格均为 57×72×7cm;沙箱内侧为海蓝色,外框为浅黄色;洁净、细腻的海滩沙。

(2)玩具:人物类、动物类、交通工具类、建筑物类、物品类、自然景观类等。

(3)记录工具:数码相机一台。

(二)被试

根据周福英的厌学诊断标准,从扬州市某小学一至六年级中筛选出厌学学生,再从筛选出的厌学学生中随机抽取30名学生参加箱庭制作。

(三)实施

每位被试进行一次箱庭制作,时间为50分钟左右。具体过程包括感受沙子、制作作品、体验作品、对话交流和拆除作品。

四、研究结果与分析

本研究共有30名厌学小学生的初始箱庭作品,研究者将从玩具的种类及使用情况、沙的使用情况、人物及交流情况、自我像表现、场面构成与主题等维度进行特征分析。

(一)玩具的种类及使用情况

箱庭作品中有生命物(包括人物、植物、动物)的作品多于无生命物的作品,虽然有生命物的作品中的生命物不是很丰富,但至少有一两种。

据表1、2显示,大多数学生玩具的摆放空间占大部,但玩具的种类并不是很丰富,有的沙箱虽然摆放得很满,但很多是一类玩具数量上的堆砌,使得作品“饱满而单一”。

本研究还对厌学学生的玩具移动情况进行了记录,经统计发现,厌学学生的玩具移动情况呈现出两种极端,有的学生摆下玩具后就不再移动,而有的学生会大数目、大范围地移动玩具,且有时一个玩具不止移动一次。

表1 厌学小学生箱庭作品中玩具的种类

有无生命物 玩具的种类

有生命物 无生命物 丰富 贫乏

作品数 22 8 9 21

表2 厌学小学生箱庭作品中玩具的使用情况

空间使用情况 动玩具情况

局部 大部 未移动 移动

作品数 7 23 8 22

(二)沙的使用情况

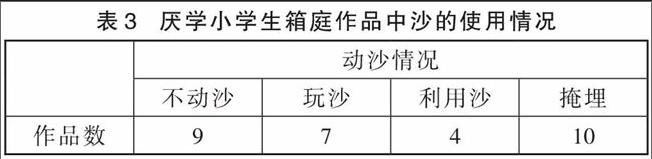

沙是箱庭疗法的重要元素之一,21个厌学小学生在制作中都动了沙,其中有7名学生利用摸沙、抓沙、扬沙、吹沙、运沙等形式玩沙。4名学生能利用沙,如挖出大海或河流、堆出高山或土丘等。还有10名学生不停地将玩具如螃蟹、建筑物、人等用沙半掩埋或全掩埋起来,见表3。

表3 厌学小学生箱庭作品中沙的使用情况

动沙情况

不动沙 玩沙 利用沙 掩埋

作品数 9 7 4 10

(三)人物及交流情况

人物的出现及交流情况是制作者的社交状态在箱庭中的体现。据表4反映,30个作品中有21个有人物,包括非现实性人物,如外星人、木乃伊等,其中有18个作品没有出现交流场景,有的作品中只有一个人物,有的作品中人物之间相对独立,缺少互动和沟通。有交流场景出现的作品只有三个,一个是小男孩与妈妈玩耍时的交流,一个是两个捕鱼小孩之间的交流,还有一个是警察和非法分子之间的交流。

表4 厌学小学生箱庭作品中人物及交流情况

人物及交流情况

没有人 有人物无交流 有人物有交流

作品数 9 18 3

(四)自我像表现

自我像是箱庭作品中代表制作者自身的一种形象,自我像的确认可以反映出制作者对自我的认识和评价。不同的制作者会以不同的玩具来反映自己,可以是各种人,也可以是各种物,如其中的一个作品中,制作者是一个男孩子,他的自我像是一条蛇;还有一名女生的自我像是一位老爷爷。箱庭作品中有无自我像也表现出来访者对自我认识的状态。从表5可以看出,无自我像的作品数明显多于有自我像的作品数。

表5 厌学小学生箱庭作品中自我像情况

自我像表现

有 无

作品数 6 24

(五)场面构成与主题

从表6可以看出,所有作品中对抗场面显著多于和谐场面,如人与动物之争、警察与非法分子之战、运动竞赛等,作品多表现外部世界的场面,主要反映社会生活、自然界和战争等主题,较少反映家庭、校园生活,也较少出现外部环境及宗教类主题。

表6 厌学小学生箱庭作品中场面构成与主题情况

对抗VS和谐 内界VS外界 主题类型

对抗 和谐 内界 外界 A B C D E F G

作品数 22 8 9 21 1 2 1 6 8 11 2

注:A.家庭 B.外部环境 C.校园生活 D.社会生活 E.自然界 F.战争 G.宗教抽象

五、讨论

(一)玩具的种类及使用情况

厌学小学生箱庭作品中的有生命物多于无生命物,与研究者的假设相反,研究者原本认为厌学小学生的生命力通常比较薄弱,生活态度比较消极,心理能量也会较弱,因此假设厌学小学生的箱庭作品中无生命物较多。但这只是基于厌学小学生的心理表层,而没有看到他们深层的心理动力。厌学小学生的箱庭作品中出现了有生命物,说明他们具有潜在的生命力和发展的动力性,需要进一步探索和挖掘,同时,这也让研究者看到了厌学小学生在箱庭制作中实现自我心理治愈目标的希望。很多作品中虽出现了有生命物但并不是很丰富,有的作品中只出现了一个人物或一株植物,说明其心理能量还是相对较弱的。

厌学小学生的箱庭作品布局多为“大部型”,所使用的玩具种类较少,内容不够充实丰富。“大部型”的空间布局可能与厌学学生的心理特点有关,他们的注意力较容易分散,不会将精力集中于某一点。大部分作品中的玩具虽摆放得很多但种类并不丰富,且杂乱无章,毫无美感,反映出制作者的思维比较混乱,没有条理。有些作品虽然也摆得很满,却是几类或几种玩具的随意堆砌,给人一种枯燥、单调的感觉。

研究结果显示,厌学小学生移动玩具的作品数稍多于未移动玩具的作品数,但相差不大,且呈现出两种极端。有的学生即使摆放得不合理或不协调,摆好玩具后便不再移动,说明其心理能量比较脆弱,不知道如何表达或不想表达。而有的学生会大数目、大范围地移动玩具,且有时一个玩具不止移动一次,究其原因,一方面,由于厌学小学生多有不自信和自我否定的特点,他们往往对自己的选择不自信,因此摆完玩具后会频繁改动玩具的位置;另一方面,他们可以在不停地移动玩具的过程中宣泄自己的不良情绪。

(二)沙的使用情况

厌学小学生动沙较多,且喜欢玩沙、掩埋玩具。箱庭有别于一般游戏之处,在于其特有的媒介——沙子的作用,沙对儿童而言相当具有吸引力[3]。深层心理学认为沙能起到沟通人的意识与无意识世界的作用。厌学小学生动沙的情况较多,说明他们乐于与柔软的细沙接触和互动,并在无形中表达自己无意识中的情感。他们喜欢玩沙,通过摸沙、抓沙、扬沙、吹沙、运沙等各种形式感受沙。在手与沙的接触中,他们倾诉内心的情感,释放压抑的情绪。他们更喜欢掩埋玩具,一次又一次地将沙撒在玩具上,直到玩具被半掩或全掩。这可能说明厌学小学生习惯掩饰自己的内心世界,不愿别人走进来,自己也不愿走出去;也可能反映出他们害怕来自外界的伤害,渴望拥有一个安全、隐秘的环境以寻求安全感得到满足。

30个箱庭作品中,利用沙挖出大海或河流、堆出高山或土丘的作品只有4个,反映出厌学小学生的心理能量相对较弱,容易产生无力感,且自我评价较低,对未来感到迷茫。

(三)人物及交流情况

厌学小学生的箱庭作品中不乏出现人物,但交流的场景过少。小学生接触到的人相对增多,有老师、同学、家人,也会从电视、网络、书籍等媒体上接触到一些现实或科幻、神话类的人物。因此,出现在厌学小学生箱庭作品中的人物都是对现实或想象中的人物的反映。作品中交流的场景过少说明厌学小学生在现实生活中很少与他人交流,或者不知道该如何交流,或者不敢主动和他人交流,又或者不能很好地进行交流,因而采取回避的态度。有 3个作品出现了交流场景,分别是小男孩与妈妈玩耍时的交流、两个捕鱼小孩之间的交流以及警察和非法分子之间的交流,这是亲子关系、同伴关系、社会关系在箱庭中的反映。

(四)自我像表现

研究结果显示,厌学小学生的箱庭作品中表现出自我像缺失。初期作品中,制作者对自己当前的心理状态常持一种消极、负面的评价,不愿走进自己的内心世界,不愿意了解自己,因此在作品中常常缺少真实的自我像,或以动物代替,或干脆不给自己位置,不予表现,表现出一种对自我的排斥态度[4]。箱庭中自我像不出现也可能是由于厌学小学生对自我的认识不清晰或对在具体环境中该如何佩戴、佩戴什么样的人格面具感到迷茫。

(五)场面构成与主题

厌学小学生的箱庭作品中对抗场面多于和谐场面,多表现外部世界的场面,较少出现学校及家庭生活的场景,且战争主题出现得最多,反映出厌学小学生对外部世界给予了较多的关注,而忽视了对周围环境的感受以及对内心世界的探索。箱庭作品中较多出现对抗性的战争主题,可能说明制作者的意识和无意识之间正经历着重大的心理冲突。厌学小学生在意识层面对学习不感兴趣,对学校生活感到厌烦,但其无意识层面又存在着潜在的发展动力,这就造成了其意识与无意识的矛盾冲突。厌学小学生对箱庭作品中战争事件双方的态度以及事件最终结局的解释,反映了其内心冲突的解决方式以及心理发展的可能方向。

注:本文为扬州大学在校大学生学术科技创新基金资助项目(No.a13234)

主要参考文献:

[1]汤凤元.小学生厌学的主要原因与矫治对策[J].科学大众·科学教育,2012,3.

[2]周福英.农村小学生厌学原因分析[J].教育探索,2006,5.

[3]陈顺森.箱庭疗法治疗自闭症的原理和操作[J].中国特殊教育,2010,3.

[4]张日昇.箱庭疗法[M].北京:人民教育出版社,2005.

(作者单位:扬州大学教育科学学院,扬州,225000)

编辑 / 任玉丹 终校 / 于 洪