蒋士铨书学思想探析

2014-09-14

(上饶师范学院,江西 上饶 334001)

蒋士铨书学思想探析

张 善 平

(上饶师范学院,江西 上饶 334001)

清代著名诗人、剧作家蒋士铨不仅驰名文坛,而且精于书法。在书学思想方面,他认为人品决定书品,学书贵在读书,主张不弃古又不泥古、在继承与创新的统一中自成一家;他认为书以韵胜,而“韵”包括情逸之韵、萧疏之韵、含蓄之韵和静厚之韵,其中,静厚之韵为书之最高境界。

蒋士铨; 书学思想

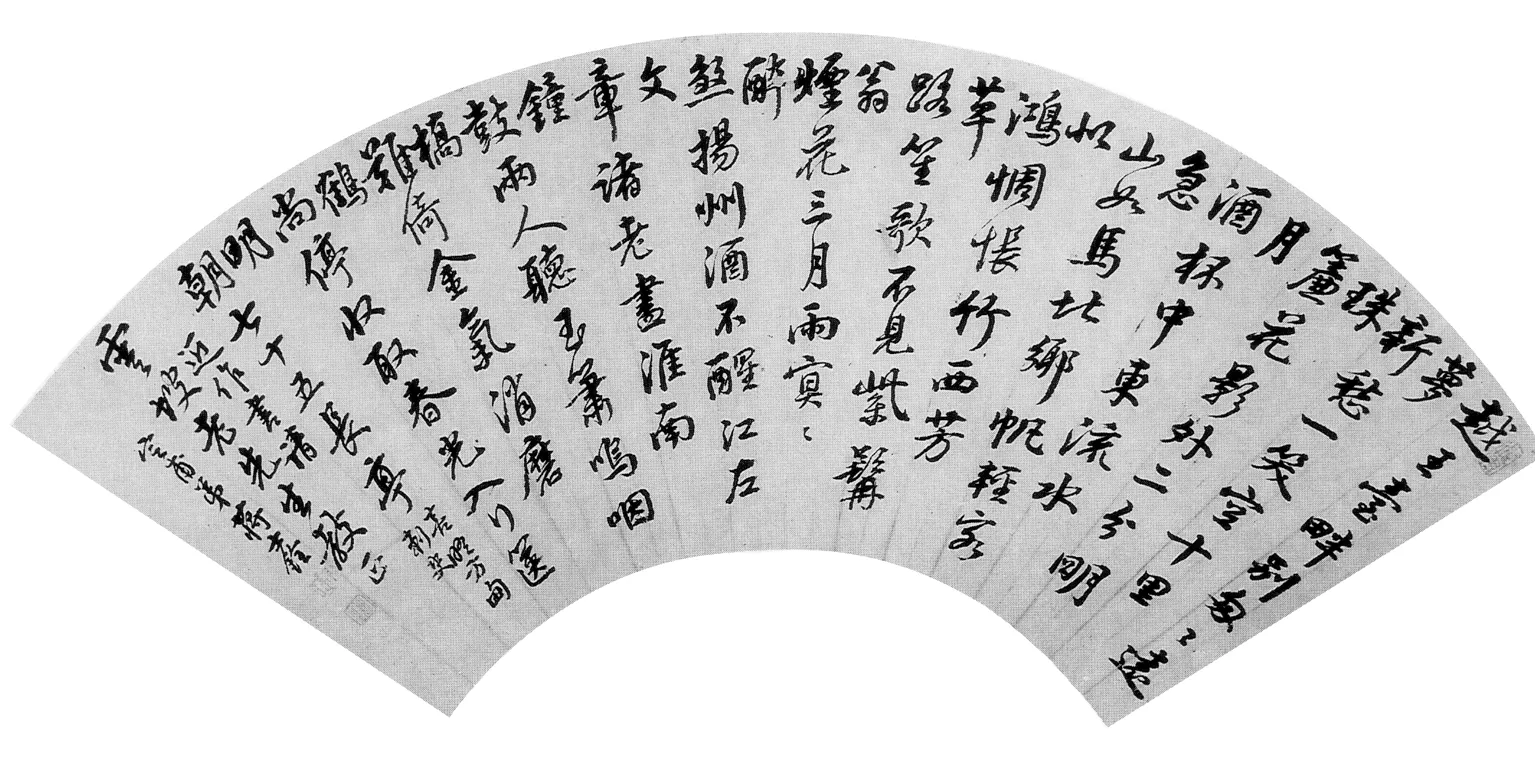

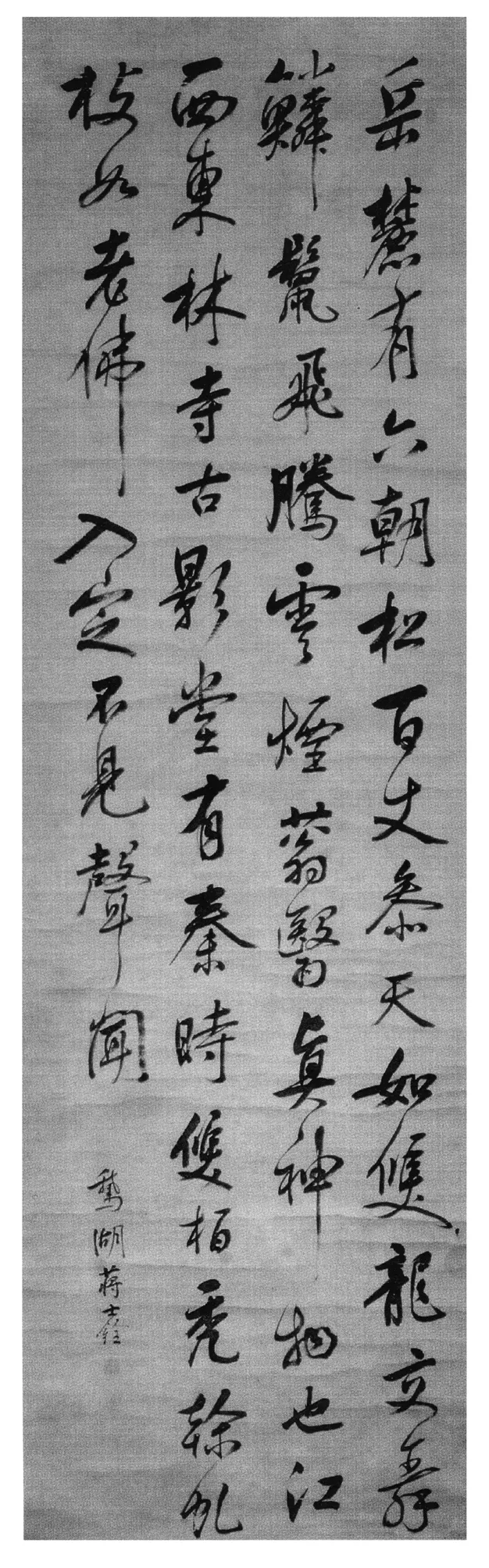

蒋士铨(1725—1785),字心余,一字苕生,号清容,又号藏园,晚号定甫,别署离垢居士,江西铅山人,乾隆二十二年进士,清代著名诗人、剧作家,他的诗和袁枚、赵翼的诗并称为“乾隆三大家”。乾隆皇帝称他与彭元瑞为江西两“名士”,袁枚称他为有“奇才”的诗人。蒋士铨今存诗2596首,词271阕;传奇、杂剧16种,其中《临川梦》、《冬青树》、《一片石》等9种合称《藏园九种曲》;此外,他还写了大量的论、策、序、赋、表、疏、檄、墓志铭、杂议等文章,合编为《忠雅堂全集》[1](P165)。作为一代文坛大家,后人对其诗文研究著述颇丰,然就其书法成就和书学思想所涉寥寥。而从流传下来的书迹观之,其书法功力深厚,书卷气息浓郁,自当具有相当的艺术水准(参见作品一[2](图220)、作品二[3](图51)),袁枚对其书法曾留下“劈裂笺素磨阝俞糜,旁行斜上龙蛇飞,错落蝌蚪皆珠玑”[4](P787)的评价。同时,从蒋士铨在所著诗文中有关书法的论述来看,无疑具有很高的书法修养和深刻的书学见解。本文不揣陋见,仅就其书学思想作一粗浅探析。

作品一 蒋士铨行书喜晤方甸刺史诗扇面 纸本 纵21厘米 横62.2厘米

作品二 蒋士铨行书轴

一

三十年士大夫先后以书法擅名京师者,屈指可数,或狃于习气,拥肿凌厉,武健是矜;或溺情轩冕,厚福自持,流于痴俗;或过为操作,而失于散漫;或取致稍别,而失于纤媚;或用意诡谲,骄骄自好。求之古人运笔结体,天机在手,逸趣横生者,相去辄千万里。其他肥浊软滑,互相师承者,又不足语于斯道。甚矣,人品高、师法古之难言也……[5](P2388)

在这种情况下,植根于他的思想旨趣和性格特征,呼吁人品决定书品的书学见解当是顺理成章之举。这一见解未必尽是发前人所未发,却仍值得予以重视。

二

蒋士铨的书学思想,还体现在关于学书与读书的关系上,认为“学书贵读书,真积力渐久。曲蘖米既已深,酝酿得醇酒。”[5](P1690)在他看来,学书并不是仅仅了解掌握书之技法,其关键在于读书,读书是学书的不二法门。那么,他所看重的“读书”主要指什么呢?联系他的有关论述,一是思想文化修养,二是技法技能修养。

关于思想文化修养,我们从他关于书品系于人品的书学主张中已知端倪,即儒家之“道”,其核心是“中和”。 蒋士铨主张中和冲淡的书法美,欣赏晋人楷法的“安和而静厚”[5](P1690)和虞、褚书法的“浑厚安详”[5](P2401),认为这种美来自儒家思想修养,是以“仁者”为本的,说“右军圣之时,庶几仁者寿。虞褚同颜鲁,师承慎其守。”[5](P1690)*孔子在《论语·雍也》中说:“知者动,仁者静;知者乐,仁者寿”。智者知此者也;仁者能守其所知,而不失者也。可以说,扎根儒家“中和”思想,是蒋士铨强调之“读书”的重要内涵。值得注意的是,他书学领域的“中和”思想,与他的诗学主张具有内在一致性,即能够对当时在诗坛上风靡一时的沈德潜之“格调说”和袁枚之“性灵说”予以兼收并蓄,形成独特的诗学风格,这一风格“既包含了对儒家传统观念的继承,又包含了对它的改造和创新,其中也有一定的个性解放的因素,要求不束缚个性,抒写性情,但又不脱离儒家规范,不失温柔端厚之旨。”[1](P130)此外,在文化修养方面,蒋士铨主张的“读书”,还直指与书法有关的古文字学方面的知识与能力。他在《杂跋李书楼墨刻各帖》有云:“凡唐、宋、元人书,断无破体别字,以学书必先研究说文偏旁点画……”[5](P2391),提出了作为一个书家所必需的文字修养与严谨态度。

就书法本身技法技能修养而言,蒋士铨之所谓“读书”,乃强调学习传统,研习古人法帖,掌握中锋用笔、立体结构、神韵气息、内化自然等书法精髓,在此基础上自成一家。在《蔡班卿舍人集时人书为一卷属题卷尾》一诗中,他认为:

昔贤善书者,篆隶实其师。立体或不同,用笔无两歧。肉在筋骨中,神气结构之。瘦劲异枯瘠,腴润殊肥痴。染翰虽一艺,颇具万物姿。油然入神妙,元功气淋漓。学圣得近似,各自成规矩。丑怪极变态,不失先民遗。皆由胸膈中,莹洁无瑕疵。天机与逸趣,故与腕力随。可怜龌龊子,学书贵毛皮……[5](P927)

这里,蒋士铨强调了学书应注意的用笔、筋骨、结构、神妙、元功、淋漓、天机、逸趣等基本要素,并指出了书法点画瘦劲与枯瘠、腴润与肥痴的原则区别。

三

坚持继承与创新的统一,是蒋士铨书学思想的又一个重要方面。学书贵读书,不只是提升修养的需要,同时还是为书法创新积蓄力量的需要。“曲蘖米既已深,酝酿得醇酒”,从曲蘖米深,到酝酿久,再到醇酒出,既是一个客观的合乎规律的自然过程,也是一个主动创造的过程。

对照蒋士铨的文学主张,“醇”是一种继承基础上着力创新所达到的境界。蒋士铨有诗云:“心与文字会,飘飘起春云。又如春江流,波澜了无痕。……改念蹊径别,再为工拙分。平时读书力,酝酿即渐醇。此境不易到,可为知者论”;“文章本性情,不在面目同。李杜韩欧苏,异曲原同工。君子各有真,流露字句中”[5](P985-986)。这里,蒋士铨将性情作为诗歌的本质。既然性情是诗歌创作的第一要素,那么李杜韩也好,欧苏黄也好,他们不过异曲同工,在自写性情方面是一致的。因此,或学李杜韩、或学欧苏黄,都不在袭其面目,而在以其风骨格调,自抒性情之真。而抒性情之真,乃“不易到”之境界。这种境界,不是靠着力刻划,也不是靠扌寻扯典实,而是让性情之真自然而然地流露于字句中,这就是在“真”的基础上所达到的“醇”的境界;这种境界,并不是要抛弃传统的继承,而是在广泛地继承前代优良传统的基础上,将平时读书所得,长期积累、酝酿而后才能达到。[7](P223-224)诗歌如此,书法何尝不是如此呢?

蒋士铨在书学上主张不弃古又不泥古。一方面,对于书法传统的继承十分重视,充分肯定和尊重前人的艺术创造,主张学书要“不失先民遗”,应“百变万千合规矩”,力求“前贤后贤合”,诟病“或狃于习气,拥肿凌厉,武健是矜;或溺情轩冕,厚福自持,流于痴俗;或过为操作,而失于散漫;或取致稍别,而失于纤媚;或用意诡谲,骄骄自好”的书坛风气。另一方面,他又反对谨守规矩不知通变的做法,说“书学书家书,画学画家画。束缚规矩中,所守亦已隘”[5](P1374),认为学书既要守住规矩,又要不被规矩所束缚,否则就狭隘了,所以要 “不劳法古守宗门,却喜破空行腕力”[5](P1335),做到广取博收,融会贯通,善于通变,自成一家。他赞赏功力深厚、别成风格的书法家文征明,认为“待诏书与祝希哲、王履吉齐名当时,而宗派各异。待诏行书学苏、黄、米三家,参以圣教序,晚年专取圣教序损益之,遂别成风格”[5](P2387);对“扬州八怪”之一郑板桥的书画成就高度肯定,留下了“板桥作字如写兰,波磔奇古形翩翩。板桥写兰如作字,秀叶疏花见姿致”[5](P1232)的经典点评。反观对馆阁派书法,他实不以为然,认为“近尚馆阁派,雷同互矜推。光圆杂肥浊,轻佻兼蹶痿。散漫以为静,荡佚以为奇……”[5](P927),可见对缺乏个性、了无新意与失之法度的书法现象的不屑。

四

蒋士铨在书法上尚人品、尚读书、尚不弃古又不泥古,那么,他主张书法的理想境界是什么呢?从他的书法实践和有关诗文论述来看,乃追求一个“韵”字。他曾说:“予谓晋人作书,不拘体格,惟以运笔恬雅宽舒,藏骨于肉,敛力于韵为善。”[5](P2402)晋人尚韵,这是书法史上的共识,然“韵”为何物?蒋士铨所主张的“韵”又指什么呢?

韵,最早出现在音乐里,指声音中一种和谐的味道,所谓“异音相从为之和,同声相应为之韵”[8](P256)。后来,文人学者借以作为一个标准用来品评诗文书画的品味,或者作为一种艺术创作追求,绵绵不绝流淌于中国文化的长河。在书法史上,魏晋是经典展示书法之“韵”的时代,但实际上,“韵”并非魏晋书法所独有,唐有唐韵,宋有宋韵,明清也有明清所特有的韵,它是随着人们对书法认识的不断深化和书法实践的不断发展而逐步展开的。不过,就共性而言,韵在书法艺术中主要指作品中所蕴涵的一种内在精神、气质和境界。

蒋士铨在书法上所尚之韵植根于晋人书韵,是他自身艺术修养、处世特点、美学倾向的反映,主要有以下要义。

一是情逸之韵。“逸”,在《现代汉语词典》五种释义中,首为“安乐、安闲”。在中国书画艺术中,“逸”是一个重要范畴,特指中国书画所追求的或所具有的一种品格、气度和趣味,素有“逸品”、“逸格”、“逸气”、“逸趣”之说,含淡泊、自在与空灵的意蕴。蒋士铨对“情逸”之作颇为欣赏,他题祝枝山草书云“笔欲著纸墨乱飞,纸欲就墨笔不依。态奇情逸作手挥,结构神妙微乎微”[5](P1255),并视枝山草书为逸品,认为“草书尤得献之、清臣三折笔之意”[5](P2392)。在《陈勾山太仆书帖跋》一文中,认为“古人运笔结体,天机在手,逸趣横生”,“勾山先生书味深厚,……心会古法,故下笔特为高妙,盖得力于大米,而上祖献之,下资玄宰,用能超而不怪,和而不同”,不仅体现了他对“逸”的赞赏,还表达了他对“逸”的继承与发展的认识,既上承魏晋,下资后世,又要“超而不怪,和而不同”,方为上品。

二是萧疏之韵。萧疏,乃相对于浓密,含萧散、简淡之意。我们知道,萧散、简淡是魏晋文人所倡导的一种气质和时尚,也是魏晋书法一种特有气韵。蒋士铨崇尚古法,视角独到,针对时人模仿之作体察细微,擅从韵之区别角度鉴别真伪,从中体现了他萧疏之韵的艺术主张。他在《杂跋李书楼墨刻各帖》一文中说到:“汲黯传确是赝本,古人结构中,总有舒徐之气,萦纡顾盼间,极密处仍然疏宕。二王、虞、褚之书具在,可按也”,又说:“尝谓学书当存松竹之致,极浓密中却极萧疏,纶巾羽扇是何标韵?”在这里,他用松竹之致、纶巾羽扇形象地道出萧疏之韵,亦足见其性之爱好和对于萧疏的理解之深了。

三是含蓄之韵。含蓄乃含而不露,耐人寻味。书法之含蓄,主要指笔势委婉、线条遒美,自然平和、蕴藉儒雅,是气、韵、势、力的协调美,后人评王羲之书法“飘若浮云,矫如惊龙”是也。蒋士铨尚晋人书,包括蕴含其中的含蓄之韵,这可以从他对唐人书的比较中窥见一斑。在《自书黄庭经跋》一文中,他在阐述晋人书的特点之后,指出:“唐人则剑拔弩张,都无含蓄,鸡冠剑佩,视不违如愚,气象迥不俟矣”[5](P2402),在《论书一首题梅庚山德临摹册子后》一诗中,又认为“唐贤尚勇敢,豪杰起欧柳。纷纷出变相,古法渐乌有。”[5](P1690)这里涉及到晋唐书法风格的差异问题,也集中体现了蒋士铨的书法美学倾向。晋人尚韵,唐人尚法,这是不同时代、不同文化背景所决定的具有不同气质和情趣的书法家主动创造的结果。晋唐书法都是中国书法的瑰宝,然而在风格上确实存在明显的差异,晋书风流蕴藉妙在字外,唐书法度森严功在字内,就含蓄之韵而言,蒋氏所持可谓独到。

四是静厚之韵。静厚相对于蹶张,指书法神韵之虚静醇厚,既是含蓄的应有之义,又有含蓄所不能及的境界。蒋士铨在《杂跋李书楼墨刻各帖》一文中,不仅论及萧疏书韵,还表达了对静厚书韵的赏识,认为“聂大年与孟晖札,得晋人下笔静厚遗意。”在这里,所谓“晋人下笔静厚遗意”,乃晋人所崇尚的虚静的创作境界和自然醇厚的书法品味。就虚静的创作境界而言,古之书者多有要论,如王羲之强调:“夫欲书者,先乾研墨,凝神静思……意在笔前,然后作字”[9](P26)。蔡邕也认为:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之……夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神彩,如对至尊,则无不善矣”[9](P5-6),说的是作字之前须心胸舒展,默坐静思一番,也就是道家推崇的虚静之心——一种自然真朴的审美情怀,而以这种情怀展开的书法活动,势必写出本真的情,展现出本真的韵。就自然醇厚的书法品味而言,既是虚静境界的旨归,也是长期书法实践积淀的外化,还是对书法所需内在修养之“道”通透领悟的结果。事实上,蒋士铨在论书的有关诗文中,多次提到“静厚”的概念。结合他的思想修养和艺术倾向,可以这么认为,“静厚”是他书学思想中所主张的最高境界。

以上所论,无疑只是对蒋士铨书学思想的粗浅探析。蒋士铨不仅驰名文坛,而且精于书法。他评论历代书法名家的风格、源流、得失、真赝,或旁征博引,或妙用比喻,表现了对书法艺术的渊博知识和精深见解;他的书法笔力劲健又风神透逸,且晚年仍临池不辍习书不已,值得我们追摹与学习;他留下的书学思想,很多方面对当今的书法实践仍不失重要的启示意义。

[1] 张玉奇.蒋士铨研究论文集[C].南昌:江西人民出版社,1989.

[2] 小莽苍苍斋,中国历史博物馆.小莽苍苍斋藏清代学者法书选集[M].北京:文物出版社,1995.

[3] 陈烈.小莽苍苍斋藏清代学者法书选集(续)[M].北京:文物出版社,1999.

[4] 袁枚.小仓山房诗文集(全二册)[M].周本淳标校.上海:上海古籍出版社,1988.

[5] 蒋士铨.忠雅堂集校笺(全四册)[M].邵海清校、李梦生笺.上海:上海古籍出版社,1993.

[6] 宇野雪村.中国书法史(下)[M].北京:人民美术出版社,1998.

[7] 翰林原本诗第一,梨园词曲名更佳——戏曲殿军蒋士铨[A].熊良华.上饶历史文化名人[C].北京:中国文联出版社,2006.

[8] 刘勰.文心雕龙[M].戚良德注说.开封:河南大学出版社,2008.

[9] 历代书法论文选[C].上海:上海书画出版社,1979.

[责任编辑王顺贵校对许婴]

On JIANG Shi-quan's Ideas of Calligraphy

ZHANG Shan-ping

(Shangrao Normal University, Shangrao Jiangxi 334001,China)

JIANG Shu-quan, a famous poet and dramatist of Qing dynasty, not only enjoyed long reputation in the literary field, but also accomplished a lot in calligraphy. His ideas of calligraphy include: moral quality determines calligraphic quality; the key of learning calligraphy is reading; one should neither get away from the ancient culture nor get addicted to the ancient culture, so as to form his own style with the inheritance and creation. And according to him, calligraphy lies in its charm, which includes the charm of ease and idle feelings, the charm of sparseness but gracefulness, the charm of reservedness and the charm of quietness and generosity; the charm of quietness and generosity is the ultimate goal of calligraphy.

JIANG Shi-quan; ideas of calligraphy

2013-10-21

张善平(1966-),男,江西玉山人,上饶师范学院美术与设计学院副教授,主要从事文化理论和艺术美学研究。

J292

A

1004-2237(2014)01-0094-05

10.3969/j.issn.1004-2237.2014.01.020