画佛如画己

2014-09-10

弥勒殿关着门,我进不去。不只是弥勒殿,吾屯下寺所有的大殿都关着门,静悄悄的。

索南向我推荐,一定要看一看吾屯下寺弥勒殿的老壁画。吾屯有上庄和下庄,两个村庄相距很近。出了同仁县城,驱车沿着河谷里的乡村公路开上十几分钟就能到吾屯。田里的玉米还没收割,两岸绵延的高山上,有白云和羊群。

吾屯下寺是下庄的核心。寺门外的广场很大,竖立着许多彩色佛塔。我似乎赶上了什么节日,四处弥漫着鞭炮的味道,二三十人赶在一处喜气洋洋地说话。几辆加长运输车停在路边,第一辆车上载着3个金光闪闪的巨大佛头,后几辆车上载着佛像的周身部件。有一处指示牌说,这里要树立一尊“三面阿弥陀佛”立像,看来我正赶上佛像运抵的一刻。我问一个八九岁的小和尚这个大佛要立在哪里,他跳上一个高台阶,指着一个簇新的佛殿,这尊大佛会立在佛殿的屋顶之上,高度将超越所有佛塔。

广场上林立的佛塔,昭示着“金钱的轮回”——人们将自己挣得的金钱捐献出来,建造这绚烂多金的极乐景象,期待这功德能够使人超越纷繁的现世。据说建佛塔本来需要层层审批,吾屯则相对自由许多,因为唐卡画师们经济大权在握,为自己赢得了“建塔权”,下寺的广场上就愈发壮丽了。

送快递的车停在进村的路口,一个裹着僧袍的小和尚拉着妹妹,踮着脚在车窗前等待自己的快递,这个场景很梦幻,仿佛那灰色的快递车是宫崎骏世界里的龙猫。这个路口是个便利的公共小空间,摆了几个水果摊,有一处像是供土地神的小龛,此外还有一尊特别的纪念柱,顶端塑了一只柔和的手,握着一支画笔。它既是画师的手,又像画师画出来的佛手,它是这个村庄的身份标记。

大路边随处可见“热贡艺术”、“唐卡画院”的店铺,沿着村里的小路向下走,房屋渐渐稀疏起来,树林在前面若隐若现,已经能听到隆务河的水声,一幢金碧辉煌的建筑像童话里的宫殿一样突然显露出来。唐卡大师扎西尖措的“龙树画苑”就在这里。

扎西尖措是传统派唐卡绘画大师,“龙树画苑”是他开办的唐卡绘画学校。

绘画学校。

龙树画苑的颜料室中,几个大木杵从屋顶垂下,下面是巨大的石质研料钵,唐卡颜料就在这钵里研成细粉。研磨颜料,是这里每个学生的第一课。

墙角有十几个坛子,分别盛着不同的颜色。有国外来的绘画者看到这个颜料室,大为惊叹:他们平时都是一小包一小包地买颜料,因为价格极高,一斤大约要上千元人民币,这屋里却有十几坛,足有上千斤,实在太奢侈。唐卡颜料分矿物色和植物色,来源非常珍贵,比如绿色是来自绿松石,蓝色来自于青金石,红色来自朱砂;有一种主体全黑的唐卡(黑唐),那种黑色颜料是象牙熬制出来的;还有一种黄色,采自生长于海拔3600米以上的一种植物,它的色彩有一种奇异的透明感,专门用来绘制佛像的背光或是植物的叶子。

在许多人眼中,唐卡的贵重与这些颜料有关。可是,这来自于物质的奢侈,却是唐卡中最轻、最微不足道的部分。

对一个“传统”画师来说,绘画是一个皈依的过程。

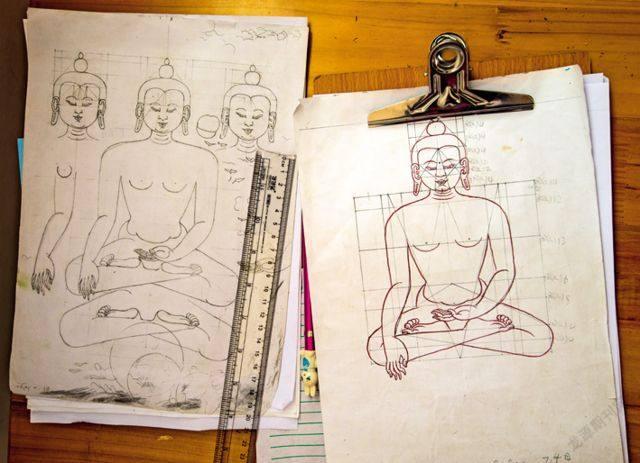

画苑的学生大多是本地孩子,入学的前两年,并不使用画布,只是在本子上学习绘制佛像,绘画之余,要磨画布、磨颜料,并逐渐对佛教形象、经文建立理解。在每个步骤中,他们都会与自己的耐心相遇。

磨画布是第一个重要工序。画布是最好的亚麻布或粗棉布,经过反复揉洗,将织布过程中的浆去除掉,绷在画框上之后,用自制的骨胶或牛皮胶、石膏粉重新上浆,要先涂胶,再上石膏粉的浆水,然后将画布垫在沾水的木板上,用石头反复打磨,晒干后要再重复这一打磨过程,正面要打磨三到四遍,背面要打磨两遍,每一遍都要重新绷紧画布,最后,画布的纤维全部被遮盖填充,变得“色如白雪平如镜”。

有一种绿色颜料,材料非常特殊,要“像生病的人那样”很慢很慢地、轻轻地去磨,一旦用力过多,颜色就会变白。过去要磨半个月,现在要磨7天,才能得到一小把绿色。

这两年的作用,是让学生们沉静下来。

在这个过程中,他们还要熟悉佛像的形象与含义。这其中有共通的基础,比如佛像的基本造型都来源于《佛造像度量经》一类的经典,其中既有人物运用、佛身比例等记载,又可以微细到大威德金刚的九张面孔如何用不同的愤怒相来表达。结束第三年的学习时,学生基本能够绘出一张完整的唐卡,但这时的唐卡还很空洞,他们要在共通的基础之上,走向各自对唐卡的理解,并且在细节中学会表达这种理解,接下来,要用一辈子的时间,向唐卡中贯注自己的学识、修养、审美,还有真正的宗教情怀。

那个终极状态叫作“画佛如画己”。

扎西尖措讲,对喜欢的人来说,唐卡是无价的;对不喜欢的、没有信仰的人来说,唐卡就是一张画,甚至连好看的画都不如。

学画之前,扎西尖措一直在吾屯下寺出家,系统学习过寺院课程。16岁,他开始跟着九世班禅的画师学习画唐卡,是老画师的关门弟子。老画师终生未曾破戒,无论在家乡还是在塔尔寺一带都口碑极好,备受尊敬,93岁时去世,如今已过去19年,扎西尖措忆及他时,用了一句简单却至高的评价:他是“真正意义的出家人”。

22岁时,扎西尖措已经是小有名气的画师,青海塔尔寺的活佛写信请他去寺中帮忙。塔尔寺是格鲁派六大寺院之一,里面的各种工程很多。绘画要先通过考试,扎西尖措被要求设计堆绣的草稿,他只画了半幅底稿,就被活佛看上,留了下来。他在塔尔寺一待就是9年,许多经堂的画都是他画的。寺中保存了许多老唐卡,每个月挂出来的都不同,活佛许他取一些唐卡做揣摩绘画之用,于是,他白天画画,晚上看画,在这样的日日相对中,他理解了当年师父所有的教导。

“塔尔寺的老唐卡,没有现在画得那么精细,如果当时供养人出的钱多,金子就勾得多、上色好,如果出的钱不多,颜色可能少一些,但也一定是老老实实画,底稿好,确实漂亮。现在的人不了解这个东西,看唐卡都是看细节:这个很精细,那个金线真漂亮。其实金线无所谓,会看的人看骨架和衣服的线条,看画家的理解。”如今唐卡在汉地越来越受欢迎,但大部分购买者不明了唐卡中的形象意义。扎西尖措一再教育学生,当别人不懂唐卡时,应该为之做一个正确的引导,这是画师的基本责任。

“唐卡热”兴起时,一个画师只要会画三五个佛,就可以衣食无忧,扎西尖措却选择维持庞大的龙树画苑,常驻的50多个学生依照过去的“学徒”形式,不必交学费,生活由学校包揽;同时他还在做一个庞大的工程——多方搜集各种文字与绘画资料,想将唐卡绘画体系中500佛的形象全部集中,为画师们出一本全面的教科书。扎西尖措并不以当一个好画师为自己的最高成就,他更期望当一个好老师,培养出更多画师,这是从师父那里传袭下来的愿望,也是一代代画师的职责。

扎西尖措的汉语并不十分熟练,但他说了一句话,我听懂了:“释迦牟尼佛的脸就是‘菩提心’的脸,他世界上的东西都见了,我们看不见的东西,他都看见了,他的脸上是‘菩提心’。”

画唐卡有一个传统,就是不署名。这是佛教中“无我”观念的一个细节表现。既然“无我”,那么艺术领域中的个性诉求与创新都不是画唐卡要关注的内容,画师们只要“如实”按照经典绘制一个佛教世界就可以了。

我曾问扎西尖措,真的没有个人化的表达吗?他说,首先要按照经书上的内容,把佛的样子表达齐全:样貌、服饰、搭配的环境与人物、眉眼间的“相”、手的动作……但经书并不会讲全细节,一个飘带,一个裙角,这样点到为止的内容,就要靠画师的审美感觉去画,肯定每个人画出来都不一样。但是,画唐卡最重要的,是整体的骨架布局与线条勾勒,骨架匀美、线条有力,才是真正的好唐卡,也是不同画师水平高下所在。

骨架与线条,恰需画师心中最笃定与坚韧的部分去表达。每个画师的表达一定是不同的,他们由此在每个人的修行中练习对于“无我”的理解。而画师自身的品德与修行,也成为唐卡的一部分——以自身的“业力”来供奉手中绘制的佛像。

从龙树画苑出来,看到吾屯下寺门口坐着三三两两的僧人,我请他们为我展示一下弥勒殿的壁画,一位僧人取了一大堆钥匙,为我打开了每一个大殿的门。

我看到了弥勒殿那一套400年历史的“四大天王像”。

狭窄的殿前廊上,灯光亮起的那一刻,四大天王各在其位。他们身形高大、目光炯炯、色彩绚烂,一下子将这个空间蔓延得无边无际。他们每一个人的身边都画有一个纷繁芜杂的世界,这个世界有山川河流、神人仙士、宫殿村落、花草洞穴、各种动物……视野宏大,笔触至微,看着这世界的任何一点,似乎都可以无限深入、没有尽头。

它在描绘一个世界,又在描绘一种世界观。

它悲悯一切,包含众生。它不放弃一丝一毫,又在无限细分中浑为一体。

它没有署名。

唐卡在发展和演化过程中逐渐形成了不同的绘画流派,其中,勉唐画派、钦则画派、嘎玛嘎孜画派都已入选《国家级非物质文化遗产名录》。

18世纪中叶以后,很难再见到属于纯正画派的作品,但众多作品还是隐约形成了各自的风格,有明显的地方色彩,主要包括昌都风格、德格风格、阿坝画风、理塘画风、白玉画风、青海画风、蒙古画风。

藏区近代影响最大的绘画流派,产生并形成于赞普时代,创始人勉拉·顿珠嘉措出生于洛扎勉唐(今山南地区),画派由此而得名。17世纪中叶,后藏的秋英嘉措对旧勉派进行改革,创立新勉派,成为18-19世纪藏中及后藏地区的新主流,优秀画师层出不穷。现在遗存在拉萨布达拉宫、罗布林卡及哲蚌、色拉、甘丹三大寺的壁画、唐卡多为勉唐画派画师所绘。

创始人钦则钦莫是与勉拉·顿珠嘉措同时代的绘画大师,和勉拉相比,他的布局和用色都较保守,但色彩浓郁,富有浓浓的宗教感,特别是愤怒相特别威猛有力。钦则画派17世纪盛极一时,18世纪中叶后没落,但其愤怒相的画法被后来的大多数画派所吸收,流传至今。

相传16世纪由南喀扎西活佛创建,在旧勉派的基础上,更强调汉式风格中的留白与淡雅,流露出一种非常有魅力的文人气质,受到当时较重视文学艺术的活佛们的喜爱,形成时尚。

司徒班钦·却吉迥乃(1700-1774年)是嘎玛嘎举派三大转世活佛之一,他创建了位于康区德格县的八邦寺,本身也是一位大画家。他的技法承袭自嘎玛嘎孜画派,但画风更加淡雅,人物、花鸟更加细致,非常重视主尊头光与背光的透明感。

18世纪中叶有几位出自昌都噶雪地区的优秀画家,如却扎西和噶玛扎西等,他们和八邦寺有着密切关系,画风可以说是在勉唐派的上色法上,加入司徒画派的构图与气质。此画派一直流行于川藏边界地区。

通常,画派和教派之间并没有直接关系,但觉囊派是个例外。觉囊派原本是个大教派,但为达赖五世所排斥,相关的画风也随着教派的衰落而式微。青海、四川边区至今仍然保存了几个觉囊派小寺庙,当地的唐卡作品至今仍保存了该派的独特风格,比较善用大色块,线条较粗犷,具有浓烈的宗教感染力。