然乌镇来古村:冰川下的人家

2014-09-10陈莉莉

陈莉莉

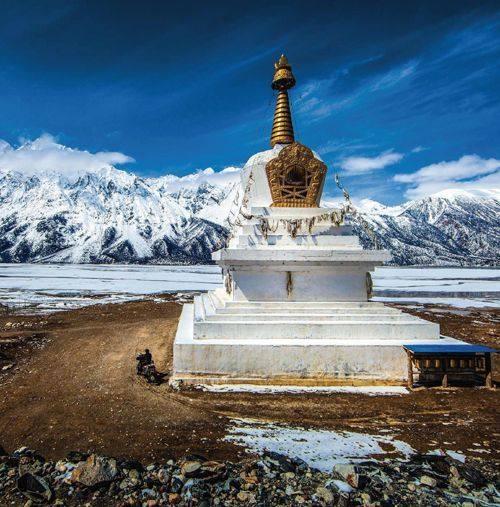

这个叫来古的村落美丽而安静,它乖乖地待在神秘的来古冰川下。你若寻它,需爬坡、经湖、走山,待你疲劳至极终于看到它时,相信已经筋疲力尽——不过,这里的美景不会让你后悔。在这里,极少的村民会极简单的汉语,而当你真正走进他们的生命轨迹里,你便开始放不下了……

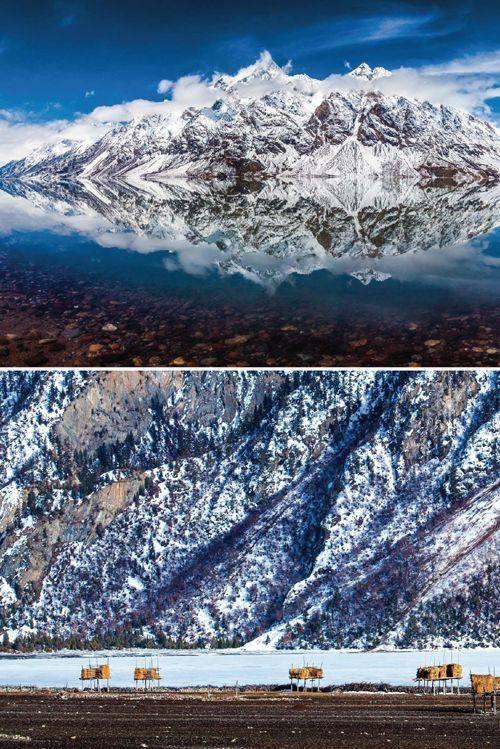

没有人知道这个四周都是冰川,叫做来古的村落究竟存在了多少年。来古村没有村志,它所隶属的然乌镇也没有这方面数据的显示,老村长更说不出来。只知道若干年,两千年或者三千年前,这里是“珞巴人”的聚居地,有一天,一群粗犷魁梧的康巴人无意间打猎来到这里,逐渐地,珞巴人被赶走,争强好斗、能歌善舞的康巴人,展现出他们顽强的生命力和征服欲望。

“来古”最开始的意思是“山门”,后来演变为“世外桃源”——我更愿意称它为“山门之内的桃花源”,因为在这里,有我的睦居,有我最可爱的学生们……

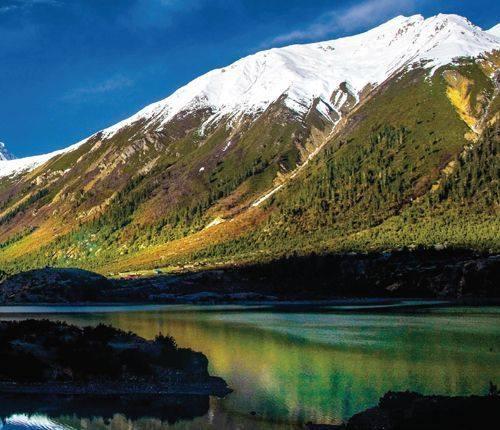

冰川下的村庄

2012年年初,我来到西藏,辗转抵达这个叫来古村的地方,村里93户人家,散散地分布在各个角落,还有那山腰、山尖上,他们的房屋已摒弃了藏式房屋的传统特色,房子都是蓝色或粉色的屋顶,鲜艳的颜色成为“那里有村庄”的醒目标志之物。

来古村是一个坑洼之地,这里有夹着雪花的冰川之风,也丝毫不缺乏经过玻璃过滤后依然劲头十足的高原阳光。作为有着5个自然村的行政地,来古村在西藏再平凡不过——无论是它拥有的人口,还是它的整个生存业态。

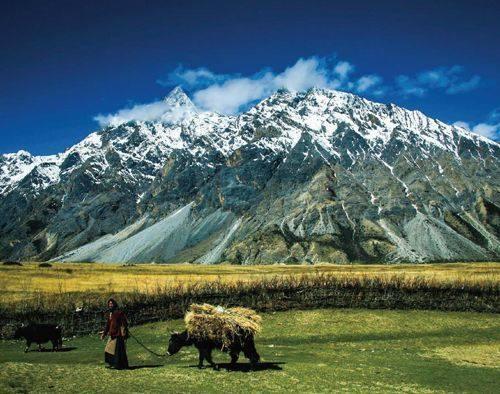

村庄里地广人稀,家与家之间咫尺又遥远。来古镇一共93户人家,共593人,包括一个一直想将户口迁移出去,但却未能成行的叫“赤赤”的人——一个大妈告诉我,村子里的居民已经将他开除村籍了,因为他对雪山“不虔诚”。所有村民的资料统计起来,据今为止,来古村最高学历为初中,我曾经尝试着与初中毕业回来的学生交流,但他们说不出很完整的超过五个字的汉语。

来古村只有小学,小学中又只有一、二年级,三年级以后他们就要到镇上去上学。连着上两周课,连着休息4天,称之为“大星期”。我到来古村时,村里有7个初中生毕业回家,只有两个女学生考上昌都地区的高中,其中一个读了几天后就哭着回来了,说“学不会”,另外5个学生全部回到村子里,有两个跟着村里念经好的人的学念经,其他的三个不知道现在要干什么,将来要干什么,整日在村中闲溜达。

我的学生——也就是来古村全部正在读书的孩子,一共83个。你不要奇怪他们的皮肤都是黑黑的,换成你晒一个冬天的太阳,也会变成这样;你不要奇怪他们的手脚都是黑黑的,冰川上接下来的自来水真的很冷,换成你你也下不了狠心每天洗手洗脚;你不要奇怪他们的衣服都是黑黑的,学校没有大城市里的塑胶跑道、水泥看台,哪儿暖和他们就在哪儿坐,尽管地上还有猪屎和牛粪……

他们上学,真的很艰难,作为一个城市人想不到的艰难。

每天起床之后,如果天气太冷,我会来到操场上,带着那些冷得瑟瑟发抖的孩子们跑圈,一边跑一边背诵课文:“颐和园是一个美丽的大公园……”孩子们嘴里哈着白气,跑得很开心,光溜溜的手,光溜溜的脚脖子,一双破旧的双星足球鞋,甚至很多孩子没穿袜子。从来古冰川上吹下来的风能够刺进骨髓。带着他们奔跑我很想流泪,只能大声地跟他们一起背课文,这样才能分心,才能止住即将从眼眶里滚落下来的泪水。

每天早上,孩子们起床之后会就着凉水洗脸刷牙。水温很低,真的很低,我每天早上也这样刷牙洗脸,起码半小时,手都凉得彻骨。孩子们吃完早饭都会在教室里准备上早自习,哈着手,跺着脚御寒。胆子比较大的孩子,会敲开老师的宿舍,拿一个地上捡来的饮料瓶子,求老师灌一壶开水暖手——如果我以后的孩子也用这样的方式御寒,我恐怕会嚎啕大哭。

他们想学知识,他们想见识外面的世界,开水,只是他们的最低要求。

小村的生活学习态度

在来古村的每一个早晨,我几乎都是在孩子“莉莉老师”的叫声中惊醒的。因为爸爸妈妈要外出砍柴——由于要去很远的学那措地区,他们必须很早地起床,往往是有一个人站在村委会门口那深深的崖边,吹巨型海螺,随着巨型海螺发出浑厚悠长的集结号,大人们便出发了——而我的学生们,也跟着爸爸妈妈起得很早,所以他们会在凌晨来到学校,了结我的睡眠。

来古村的孩子们其实并不好学,他们甚至不习惯去教室里上课,总是跑在校园里,或者躲在学校外面,让他们进教室是一件很痛苦的事情。无论他们在哪里,对于去教室的提议,总是完全否定的回答。

藏族孩子学汉语,极像我们学英语——更情愿写,而不愿意读;更情愿一直写那些“a、o、e”,而不愿意触及汉字。写汉字的笔画顺序,完全不是所谓的正确顺序,你教他们正确的顺序,他们说“哦,好”,但是再写的时候,依然是他们自己的顺序。对于刚刚学会的字,会跟着你非常正确读出来的,你再问他们,他们就又完全不知道了。

我知道,这都是区域决定的。他们想要接触外面的世界,他们很多人去过的最远的地方就是县城,当他们听说我去了拉萨之后都会流露出羡慕的眼神,缠着我给他们讲拉萨——一群西藏的孩子缠着一个北京人给他们讲拉萨,的确有些讽刺。他们不知道北京有多远,成都在哪里,上海是什么地方。因为教室没有投影仪,我只能在黑板上画一个中国地图,标注出他们想要问的任何地方。是的,我没能力带他们去看看北京,看看鸟巢……

对他们说,好好学习,有一天,老师回北京时,带他们一起走。孩子尼玛问,北京?坐拖拉机去么?我说,不是。他问,摩托车么?我说,不是。我说,飞机,他茫然了,我说,火车,他更不懂了。我张开双臂,模拟飞机飞的样子,再用手从空中划一道,于是后来他一直在问我,莉莉老师,今天这样吗?他张开胳膊——我说,今天不这样。

他们最爱的是体育课,尽管凹凸不平的球场上经常会有猪粪、牛粪,甚至我带着孩子们跑圈的时候,会有一头母猪悠然自得地在上面觅食;孩子们跑步的时候,用“一窝蜂”来形容都已经太整齐——毕竟蜂群也是有纪律的;我曾经试图给他们讲解一切体育运动的规则,他们全部点头表示听懂了,但是转身就抱着足球跑,或者放下篮球踢。

但是你没办法生气,因为他们很可爱,尽管他们的名字很难记,但是我记住了很多,甚至从他们那里学会了很多藏文。说句大言不惭的话,我现在的藏语水平突飞猛进,就像我皮肤的颜色向着古天乐甚至奥巴马的颜色突飞猛进一样。

每天下午放学后,我都会写日记。看到我拿来了电脑,他们开始凑过来,一句一个“莉莉老师”地叫。尼玛指着电脑问,莉莉老师,电视么?我说,电脑。他疑惑地问,电脑?有电视么?然后他们会紧紧挨着我,看我不停地在那里“劈里啪啦”地敲着字。外面阳光透进来,每天这个时段是一天中的黄金时段,因为有阳光,一切因此温暖、安逸。

坐在阳光里,不需要看时间,只要你感受到了强烈的凉意,便知道太阳已经落到山那边去了。来古村没有夕阳,世界从很暖很暖的样子,会突然降到零下温度。好在我的教育很管用,孩子们总是会在日落前听话地回家,他们不再像以前那样,好似突然放开了的烈马那样忙不迭地四散而去,而是顺顺的,三俩结伴地回去,毫无疑问,这样安全了许多……

睦邻与过客

在来古村,我结识了一帮热情的睦邻。

比如强巴次林的姑姑。某天她来找我,拿来了两颗用塑料包起来的白菜菜心。我推辞着说不要。但是她听不懂,她在那里说着什么我也听不懂,只知道她还是往我的手里送。老村长群培后来告诉我,如果村民送你东西,你尽量收下,你不要他们就会心生难过,或者自卑,会以为你看不上他们的东西。

我的睦邻不仅是人,还有动物。每天晚上,冰川的大风都会在村中肆虐。这个时候,躲在我不宽的宿舍里是最舒服的,好歹有灯,好歹有墙可以挡风。睡觉之前生一炉子火,床上插着电热毯。我通常会把一床毯子拿下来,裹着它们在炉边烤火,不管外面狂风暴雪——我的睦邻老鼠总是在这个时候来拜访,似乎村子里就我和它睡得很晚,我动一下,它也动一下,我有一个大动作,或者大声音,它也会有一个大动作或者大声音。有它陪伴,这个学校的夜晚一点都不害怕,反而增加了几分情趣。

早已被大家归入“来古村村民”的我,也多次以“本地人”的身份,接纳着过客。

中科院田师傅是令我印象最深的人。他是来考察来古冰川的,他告诉我,如果规划终稿如期出台,三年之内,冰川下的来古村也会被规划入“然乌来古冰川国家公园”,那时,现在只有人、房屋以及牛马的村庄,会有柏油路、酒店、咖啡馆,还有直达冰川的桥梁。那时的来古村,会被更多的人知道。

随着大部队撤退时,考察队将补给蔬菜都送给了村民,田师傅在兴奋的村民手里几乎是夺下了一包蔬菜,他对村民们说:“我得留下来一点,你们得给我留一点下来,我要给学校的老师,那小姑娘也要过冬”——另一个考察队员告诉我,田师傅从冰川二号营地回到村里的那一天,对他们说了一个晚上的我,说这要是我闺女,肯定早就给拽回去了,这是什么地?什么环境?

田师傅留下的菜里竟然还有豆腐,虽然它被冻成硬的了,但对于我来说,这实在是难得的食材。炖上一锅红烧豆腐后,我又提了一些菜去了村委会,每次有这些意外收获的时候,都要送一点到村委会,也算是对他们平时照顾的答谢。

送菜时偶遇到了群培村长,与他聊了会天。问他说,村子有多少年了?他说,算不清楚了。我说想给来古村做一个村志,想后来人知道这个村子的历史,什么样的时间段有什么样的事情发生,为什么?有什么样的后果。知道什么样的时间段,谁在执政这个村子。不同时间的执政人,他们也有自己的记载。群培说,可以,你看着编吧。

我无语,知道这个计划估计要暂时搁一搁了。