巫水河畔高椅古村

2014-08-12陆朝

陆朝

一千五百多年前,东晋大诗人陶渊明写了一篇千古名文《桃花源记》(为其诗《桃花源》之序)。说是武陵地方的一个渔夫,沿着一条小溪航行,忽然看到山中有一个缺口,就丢下船从这缺口里走进去,发现了另外一个世界。在这个世界里,土地平旷,房屋整齐,人民生活古朴而富裕,男女老少熙和快乐,看到渔人大吃一惊,纷纷请他回家吃饭饮酒,自称祖先是为了逃避秦的战乱,进桃花源来生活。这些人不知道秦以后有过汉朝,汉朝以后又有晋朝。渔人在这桃花源里住了好几天,想家了,就与他们告别。出了桃花源,以后再去寻找,就找不到了。

陶渊明的这篇千古名文描写了一个美好的世外仙界,让世世代代人心驰神往,现今叫桃花源的地名有不少,像湖南的常德、湖北的十堰、江苏的连云港、安徽的黄山、河南的南阳等地都有桃花源。陶渊明《桃花源记》中所述的“桃花源”原型究竟在什么地方,学术界尚有争议。其实,桃花源在哪儿并不重要,真正的桃花源也许就在我们每个人的心中,在自然生态与人文环境变得愈来愈令人感慨的今天,我们都需要一个属于自己的精神与物质的乐园。

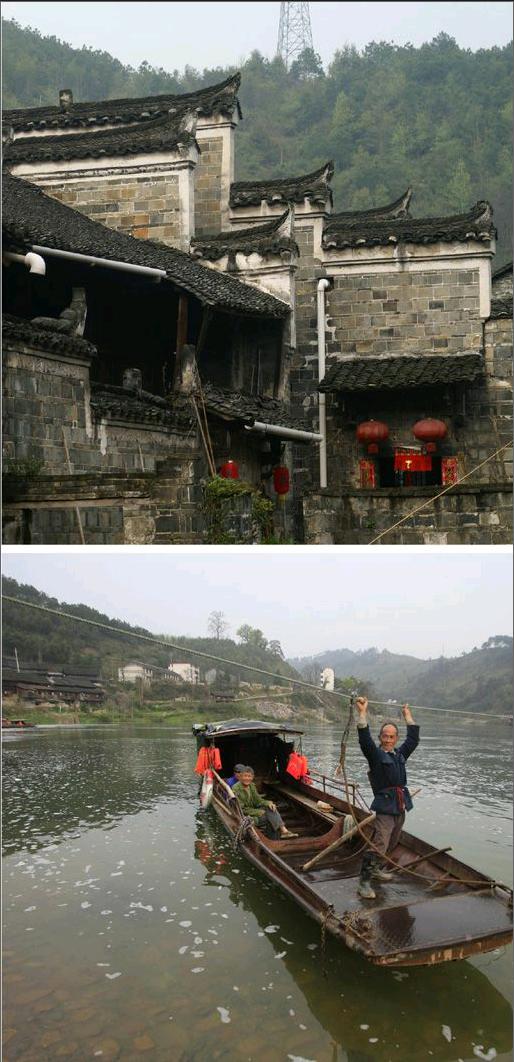

春寒料峭时节,我去往湖南会同县境内的巫水河畔大山深处一个名叫高椅的古村落,这里曾是水陆交通的枢纽,是历史闻名的烟土之路的必经之地。时光流逝,昔日繁忙的水路多被改造成水利发电工程而断流了,公路取代了水路。高椅古村落因交通偏僻,少有外界侵扰,原住居民依然平静地在这里生活着。

高椅古村落是湖南省迄今发现的一处规模较大、保存较完整的明清时期古民居建筑村落,从整体来看,高椅古村的先辈们在营造自己的家园过程中,将优美的生态环境与富有哲理的规划布局融合在一起。古村落以五通庙为中心,每栋老房子都坐北朝南,外表相似,呈梅花状分布排列,巷道与封闭式庭院呈八卦阵式,将村落分为五个自然村庄。古村落现保存有明洪武十三年到清光绪七年(1380-1881)连续500年间的老房子104栋,总建筑面积19416平方米。古村现有住户594户,2200余人,其中85%的村民为杨姓,多为侗族,系南宋诰封“威远侯”杨再思的后裔。高椅人为了弘扬祖德,将“关西门第”、“清白家声”、“清白堂”、“耕读传家”等牌匾高挂门楣之上,并以此作为庭训,告诫后人“清清白白做人,清清白白为官”。但这些写于门楣白墙上的庭训因岁月沧桑,不少字迹已模糊不清了。村内最古老的铭砖是明洪武十三年的,迄今已有六百多年历史。

高椅村的老房子多为木质穿斗式结构的两层楼房,四周封有高高的马头墙,构成相对封闭的庭院,当地称为窨子屋。这种老房子因为是高墙封闭,仅开小窗,有防风、防火、防盗的特殊功能。近百年来,高椅村尚没有一家失火殃及四邻的先例。之所以能够做到这样,要归功于老房子前的水塘,这些水塘的地基用小青石砌筑,高出地面60厘米,有较深的排水沟,房屋密集区还设有下水道和水塘。村子的中央红黑鱼塘开凿于清朝嘉庆末年,左塘是用来养观赏鱼的,故名红鱼塘;右塘用来喂养食用鱼,故名黑鱼塘。两池塘与村内的排水系统相通,是村落排水系统的一个蓄水池。虽然整个村子是以木质建筑为主,但由于高墙封闭,下水道纵横,高椅得以防火、防潮,使这些老房子历经六百多年不朽。

连接家家户户,村与村的道路纵横交错,宛如网状,如入迷宫。村子里的人一般只走几条主要的路,很多阡陌相通,但无人敢行,就是当地上了年纪的人也不一定能知道村里的每条小道通向谁家,更搞不清楚路伸向何方。由于地形复杂,几百年来,这个村子从未受过土匪与强盗的骚扰。

在村尾一栋老房子里,厨房火塘边有一被称之为防盗监听缸的缸,这栋老房子应为明早期建筑,原房主是当地首富之一,为防盗窃,在其厨房里埋有一口缸,缸口直径60厘米,深55厘米,缸口与地面持平,平时盖上木板,并有一碗橱遮掩,不易被人发现,需用时取掉木盖板,可监听到50米外的脚步声。据有关专家考证,该装置为国内最早的监听装置。

高椅古村落文化积淀深厚,蕴涵着非常丰富的古建文化、侗文化、民俗文化、巫傩文化、宗教文化和耕读文化。村里的“清白堂”、“醉月楼”等老房子曾是文人学士聚会及娱乐的场所,自古有着浓郁的耕读文化氛围,学馆、祠堂、凉亭、土地庙等公共建筑保留至今。高椅的每栋屋子都是一本无言的书,寄托着古人的价值观念与人生憧憬。高椅古村每家每户相通。高椅古村里的老房子都为典型明代江南营造法式,照壁上方色彩斑斓的绘画,或大禽猛兽,或松菊梅兰,可以看出当时的主人是武将还是文人或者农家。房屋建筑式样优美多姿,大都饰以壁画、墙头画,门窗都是槅扇花式样,花纹各异,或龙腾、或凤舞、或花鸟、或人物,匠心独运,技艺精湛,现仍保存有很多的丹青墨宝、石雕、石碑、镌刻等艺术品。庭院内的木构楼房,门窗多有精美雕饰,不少庭院、堂屋前悬挂匾额,照壁多绘壁画,屋内明清家具随处可见。据统计,明清时期,高椅村共出文武人才293人,民国时期会同县有大学生10人,其中4人为高椅村人。改革开放以来,该村有各类大、中专毕业生近200人。

在中国许多古村落里,富裕起来的村民们也在大步流星追赶时尚与流行,传统的习俗正在逐渐消失。然而高椅古村落发展的步伐似乎要慢许多,许多古老的传统习俗依然在延续流传,有“民俗博物馆”、“耕读文化”的典范等美誉。当我穿行在青砖瓦巷里时,遇到一留着长胡须像道人不怎么像村民的汉子,该人对村子里的一切都了如指掌,我凭感觉此人一定不是普通人。果然不出所料,他是该村私立民俗博物馆馆长杨国大。来之前,朋友就将他的名字告诉了我,他热情领我去他位于村旁的博物馆。300多平方米的展览馆原先是供销社,地上、墙上、橱窗里摆满了收藏的历代各种文物,古老的家具、明、清时期的的各种瓷器,还有许许多多天然奇异的各色奇石,展室右侧挂满了他自己用竹、木雕刻的傩堂面具和花鸟书画竹筒。

上世纪80年代,杨国大靠山地开发发了财,成了“板栗大王”, 只读了4年小学的他便突发奇想开始了收藏本村古董的生涯。杨国大从小聪慧过人,双手灵巧,由于他自少有刻私章的基础,加上他具有坚韧不拔的品质,使昔日的“板栗大王”变成了远近闻名的竹雕木雕工艺大师,成为高椅古村一道靓丽的风景。