甘宁陕明代新增的十次中强历史地震①

2014-08-01郭安宁雷中生

张 津,郭安宁,雷中生

(中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 730000)

0 引言

甘宁陕地区是中华民族的发源地之一,同时又是我国地震活动的频发区之一。但是由于本区大部分地区地域辽阔,交通不便,人烟稀少,远离州、府、县城等地发生的地震灾情,往往不能完整地记录到史料中。因而由历史资料得到的震级很有可能是偏小的[1],致使大量破坏性地震或遗漏,或只有外围的有感记载,难以客观真实地反映地震活动的基本情况。

国家地震局震害防御司1995年编纂出版的《中国历史强震目录》(公元前23世纪—公元1911年)[2],就已注意到无破坏记载、波及面广的地震,在编辑说明中指出:“一些史籍上只记‘地震’或‘地大震’而有感范围又较大的地震,其震级有可能达到或高于级”。据此,对史籍无破坏记载、但波及范围较大的地震也给出了参考震级。因此而增加的地震有222次。”其中甘宁陕地区明代新增强震6个(表1)。

雷中生等[3]通过地震史料考证、实地调查,在甘肃中东部地区新整理补充了7次中强历史地震,其中6次为波及范围广而无破坏记载的中强震,1次是根据新发现的碑文史料补充(表2)。

深入挖掘这部分历史地震史料,更科学地确定漏缺的中强震的基本参数,就能更清晰地认识本区地震活动规律,对重大工程的安全性评价和灾害御防发挥出社会效益和经济效益。本文通过对史料的研究,选取了甘宁陕三省(区)10个无破坏记载的中强震,通过史料考证、现场考察,确定其震中位置;并通过利用中国西部Ⅳ度等效圆半径与震级的关系及蒋梅等人的经验公式[4],求出这些地震的震级和烈度。

1 研究思路及方法

1.1 研究思路

通过对历史地震资料中的发震日期和有感记载点的位置考证,确定是一次地震事件还是多次地震事件;然后进行震中位置的确定;根据影响范围,利用经验公式计算,同时参考史料对地震现象的描述、造成的社会影响、影响区域内州、府、县的分布现状、以及现代中强震的衰减规律,采用类比的原则进行综合判定震级和可能达到的震中烈度。

例如1526年5月15日清水、礼县地震,虽然有感半径超过了50km,但秦州恰好位于震中区内。秦州是陇东最大的行政中心,且位于清水、礼县之间,更靠近震中,但天水却没有记载[5],所以没有选用。

1533年(嘉靖十二年)地震,嘉靖二十三年《汉中府志》、嘉靖四十五年《城固县志》、光绪十八年《凤县志》均有记载。虽然汉中距城固较近,但凤县距离较远。考虑《凤县志》刊本很晚,所以凤县地震可作为单独地震。虽然本次地震无月、日,考虑到汉中、城固紧临,且县志和府志均为嘉靖年间刊本,可作为一次地震考虑。经计算震级达不到,故未采用。

1.2 研究方法

地震选择的基本原则是史料的可靠性。本次选择的10个地震中,除1641年5月29日文县地震是年代较早的地方志外,其余均为史料价值最高的《洪武实录》、《弘治实录》、《正德实录》、《嘉靖实录》,同时还有地方志和私人著作等。

同一条史料,往往有不同地震笼统记在一次地震事件中,给人以错觉。我们判定不同有感点所感觉到的地震是否是同次地震,首先要看发震年、月、日,甚至是时辰是否相同,相同的应该为同次地震。有些有感点,或有月无日,或有年无月,甚至只有年,但如果这些有感点相距很近,一般都认为是同次地震所为。

对于一些记载笼统,相距很远的有感点,而且所在重要行政州县均无地震记载,则作为单独地震处理更为妥当。如1511年8月30日成县、礼县、洮州卫(今临潭新城)和四川绵州(今绵阳)地震。虽然为同天地震,但考虑绵州距前面三县卫很远,而成县、礼县、洮州卫相距较近,所以绵州可作为与前者无关的单独地震处理。再如,据《嘉靖实录》记载:“嘉靖二十一年九月甲戌(1542年11月14日),山西平阳府、陕西固原州及宁夏卫、洮州卫俱地震有声。”平阳府即今山西临汾,固原州今宁夏固原,宁夏卫今宁夏银川,洮州今甘肃临潭新城。虽然这四地的地震时间为同天,但四地相距较远,中间又有不少大的行政区无地震记载,所以分别做四次单独地震考虑。考证中,还应注意版本年代的早晚、文字表述上存在的一些问题等。

1.3 地震参数确定的原则

1.3.1 震中位置确定的原则

无破坏记载的中强震震中位置。原则上应是两个或几个有感点的几何中心。在确定震中时还应充分考虑史料描述中各有感点的顺序、震感的描述、震动方向及构造展布等。还要注意,如果震中位于城镇密集、人口繁多地区,对于无记载的较大行政点则需进一步考证。

震中精度的确定主要根据震区内较大居民点的分布和资料的多少而定。资料多,有感记载点多,则精度高,反之则低。

1.3.2 地震强度的判定

对于无破坏记载的地震,其强度判定主要依据是其波及范围的大小;有感点,特别是一些重要行政建置点的分布和影响情况也很重要。

在强度判定时还要注意史料的表述,如“地微震”、“地震”、“地震有声”、“地震有声如雷”、“地大震”、“地震尤甚”等。古人在用字上比较讲究,表述也较严谨,不同的表述反映了各地震的不同强度。有些地震还造成政府官员被罢免或引罪辞职,这在东汉的地震中时有所见。虽然地震缺少详细描述,但应该是造成了较大的破坏或引起社会动荡的地震。如1540年5月24日和6月23日在固原等卫和张掖、武威一带分别发生两次强烈地震,但由于两次地震记载笼统,又放在了一起,加之当时总督陕西三边兵部尚书刘天和因这两次前后发生的地震“引罪自劾求退”,以及对甘肃、洮州地名的误解,因而在参数判读上产生了误差[1]。

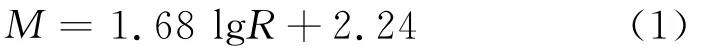

本文在地震的强度计算中主要采用了以下公式,中国西部Ⅳ度等效圆半径R与震级M 的经验关系式:[2]

蒋梅等根据甘宁青地区仪器测定的震级,又有现场考察并绘有完整等震线图的甘宁青有感地震得出的长轴半径Ri与震级M 间关系式:[4]

这两个经验公式都以大量历史地震等震线统计为基础。前者统计范围包括中国大陆西部省(区),具有范围广、数量大的特点;后者主要统计范围为甘青陕地区,因而具有较强的地域针对性,能反映三省(区)历史地震烈度衰减的一般规律。所以两个经验公式各具优缺点。由于甘宁陕不少地区古代交通不便,地处偏远,加上史料记载笼统,因而所给出的等震线具有较大的误差。为了达到尽量减少误差的目的,我们取两个经验公式的上限作为评判依据。

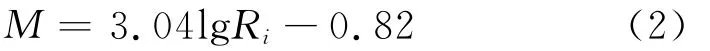

由于所选地震无破坏记载,所以《历史地震的实用震级表》[6]关于各烈度区破坏情况的指标本文无法使用,但该实用震级表给出的最远记载(见表3),以及谢毓寿《新的中国地震烈度表》[7]给出的人的感觉震感描述,在各地震震级的综合评定中均可作为重要的参考指标。

表3 历史地震实用震级表(节录)Table 3 The practical magnitude scale of historical earthquake(excerpt)

本文最后震级的确定,除取两个经验公式的最大值之外,同时参考《历史地震的实用震级表》和震区当地的人文地理环境进行适当调整,以便最后确定。还应注重与地震地质学,考古学、史料学等结合综合判定。

中国大陆西部地区震级M与烈度I0关系为[2]

2 新增补的历史强震

甘宁陕需增补的历史强震较多,除前人已给出的13次中强震实例外[2-3],限于篇幅仅挑选了10例表述如下。

2.1 1380年12月26日天祝西南地震

明《洪武实录》卷一三四页五记载,洪武十三年十一月“戊申,河州、凉州地震”。

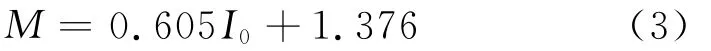

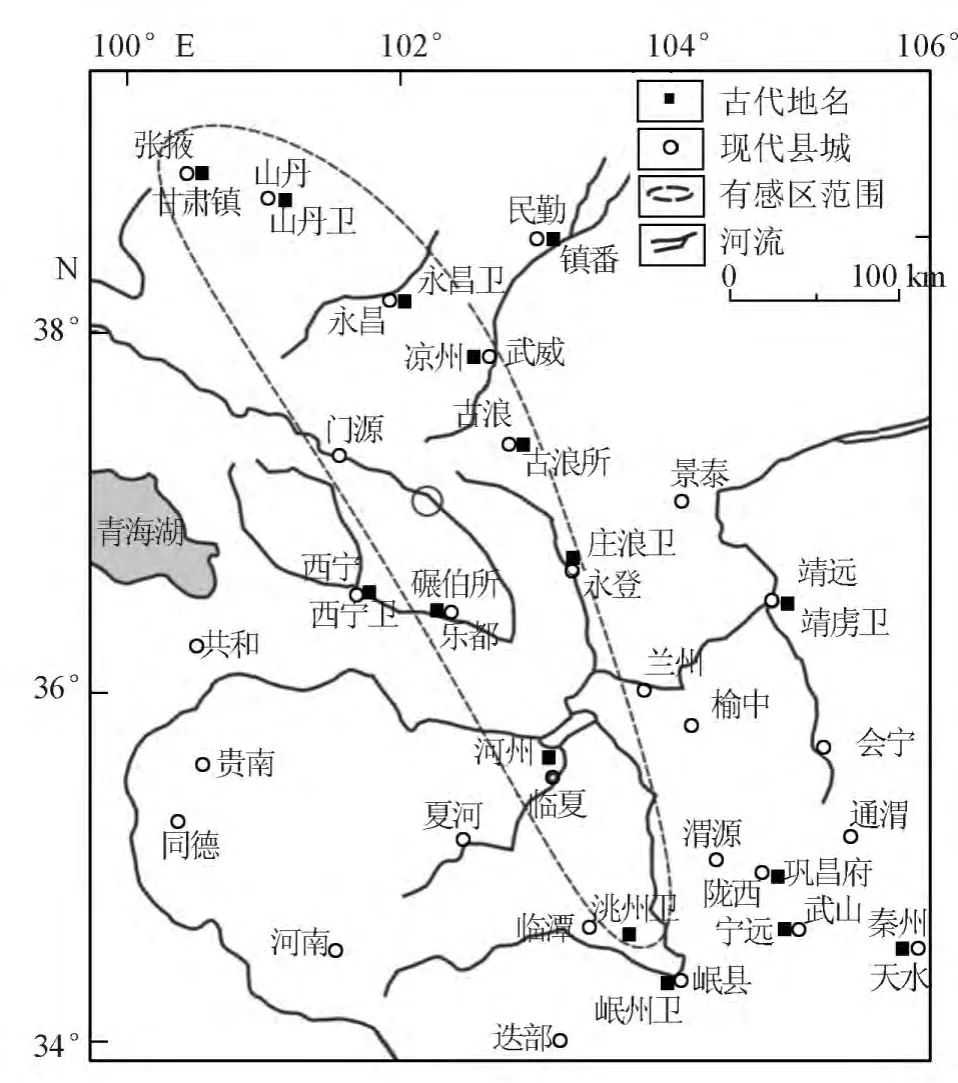

从史料记载来看,本次地震震中应在河州和凉州之间,即今甘肃临夏、武威之间。其几何中心,即震中,当在今天祝西南冷龙岭一带(36.8°N,102.8°E),精度3类,误差≤50km(图1)。冷龙岭至今仍是中强震高发区。

图1 1380年天祝西南地震有感区Fig.1 The feeling area of earthquake in 1380 A.D.at southwestern Tianzhu

武威到河州直线距离为260km有感半径约130km。按关系式(1)计算得M=5.79;按关系式(2),计算得 M=5.64,综合评定为级。根据关系式(3)计算得震中烈度为Ⅶ度。

本次地震前两个月,即1380年10月28日河州曾发生一次有感地震。主震后第二天庄浪又发生一次地震。虽然《实录》未载明是庄浪卫(今永登)还是在庄浪县(今庄浪县),但庄浪卫紧临本次地震震中,显然《实录》所说的庄浪应指庄浪卫,即今永登县。震后一个月,即1381年1月24日的晚上河州又发生一次有感余震。同年2月5日、4月29日凉州又连续发生两次有感余震。本次地震的前余震活动规律,完全符合中强震的地震序列特点。

2.2 1490年7月23日武山、岷县地震

据《弘治实录》卷三九页五记载:弘治三年六月戊申“陕西岷州卫及巩昌府宁远县俱地震,有声如雷。”明代倪岳《青谿漫稿》卷一二:“岷州卫弘治三年六月二十七日丑正五刻,自东南方起,地震连复二次,声似雷鸣,至西北方止。巩昌府宁远县亦于前项月日,地动如雷,从西北起摇动房屋,往东南去讫。”

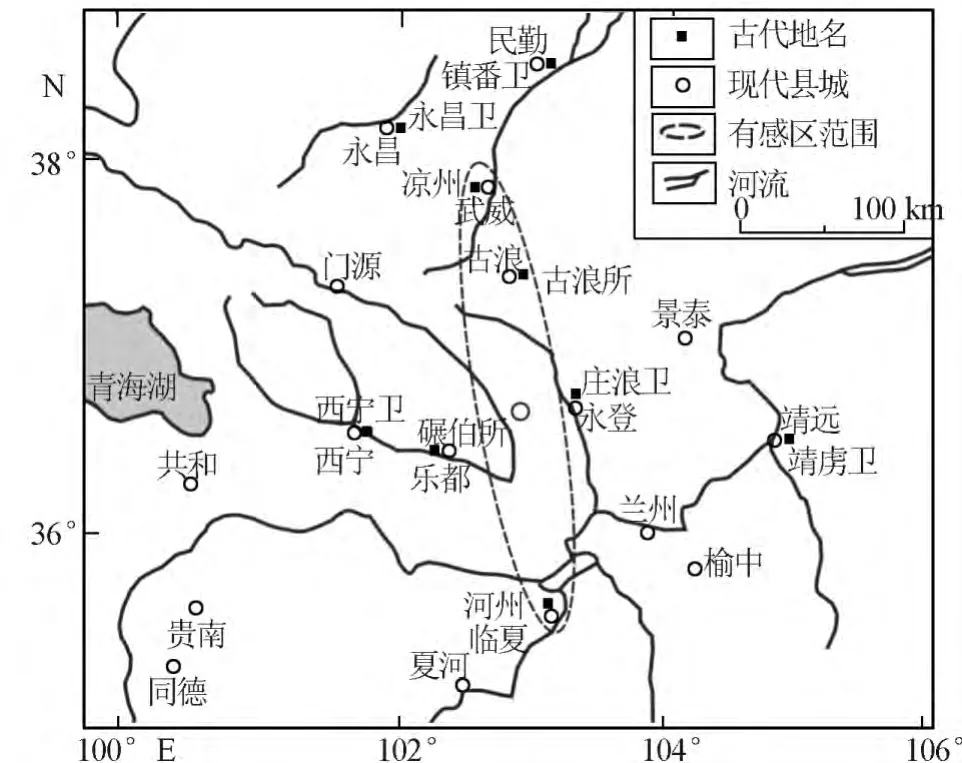

倪岳的《青谿漫稿》将这次地震的震动方向做了描述,使震中的确定更为准确:岷州(今岷县)感到震动起于东南往西北去,而宁远(今武山)感到震动从西北起,往东南去,所以震中当在两县之间,即今漳县南。本区位于南北地震带北端,是中强震的多发区,近十年来区内多次发生5级及5级以上地震,最近为2013年7月22日,岷县、漳县(34.5°N,104.2°E)发生MS6.6地震。[8]所以本次地震的发生有其明显的发震构造背景。

地震有感半径为45km。按式(1)计算得M=5.02;按式(2)计算得 M=4.21,两者相差较大,取两者均值得4.61级。最后综合分析判断,本次地震震中位于漳县南(34.7°N,104.4°E),精度2类,误差≤25km(图2),震级级,震中烈度Ⅵ度。

图2 1490年武山、岷县地震有感区Fig.2 The feeling area of earthquake in 1490A.D.between Wushan and Minxian

2.3 1497年3月24日静宁东地震

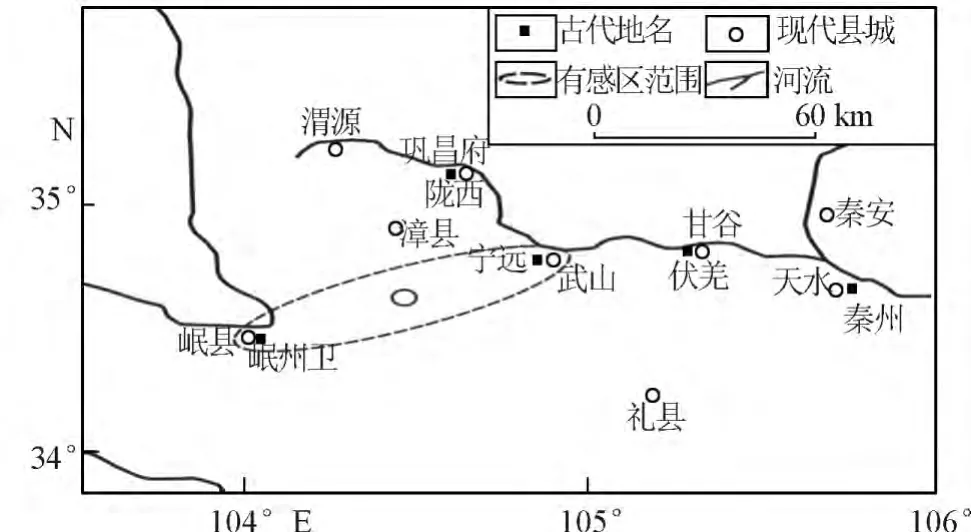

《弘治实录》卷一二二页五记有:弘治十年二月甲申(十二日),“陕西静宁州及隆德、华亭二县同日地震,有声如雷。”

有感记载的州县只有静宁、隆德和华亭,所以震中应在三州县的几何中心,今静宁东,精度2类,误差≤25km(图3)。

图3 1497年静宁东地震有感区Fig.3 The feeling area of earthquake in 1497A.D.at eastern Jingning

本次地震有感半径约45km,按公式(1)计算得M=5.02;按公式(2)计算得 M=4.21。综合评定,震中在静宁县东南(35.3°N,106.2°E),震级,震中烈度Ⅵ度。本次地震虽静宁、隆德、华亭有感,但震区东北的平凉府却没有记载,故推断震级不会太高。

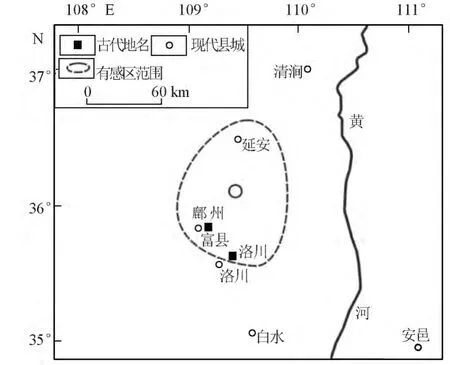

2.4 1509年5月23日固原西地震

据《正德实录》卷四九页一一记载:正德四年四月丙戌(二十五日)“陕西固原州,秦州,岷州并地震,有声如雷。”“宁夏中卫地震有声。”

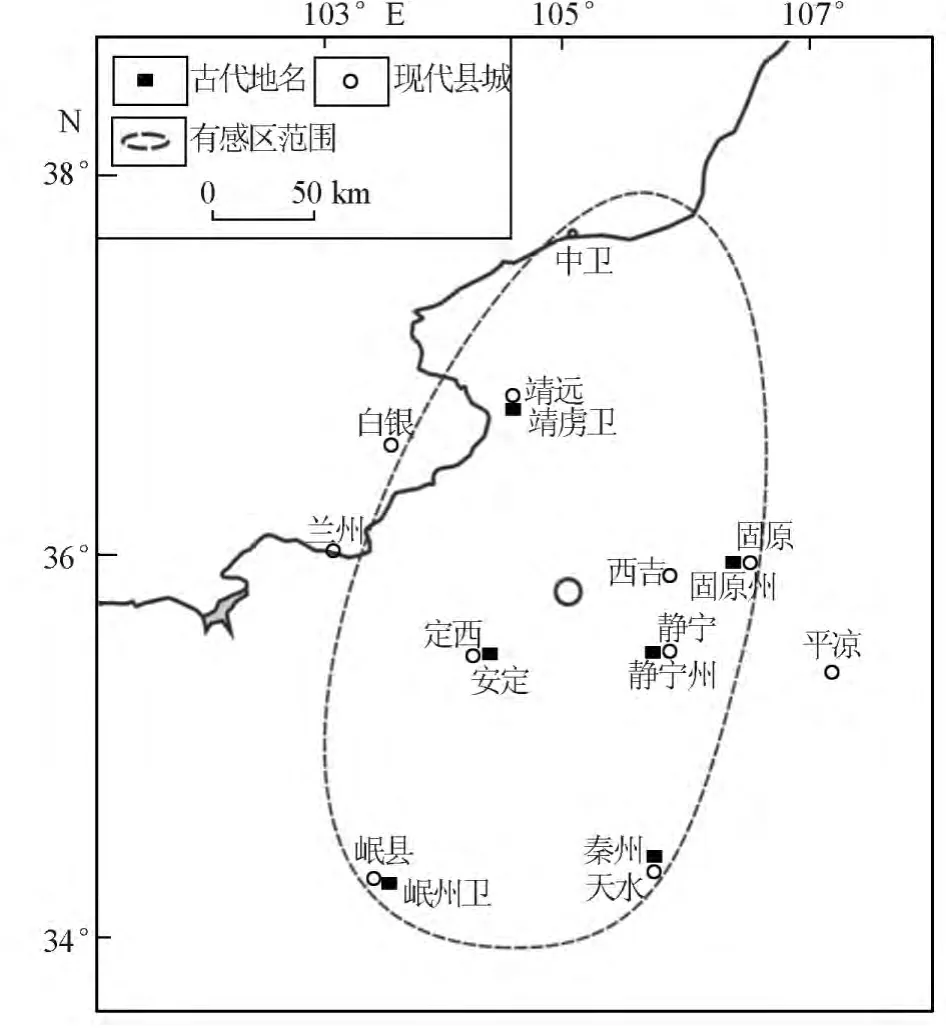

从史料记载看出,1509年5月23日固原、秦州(今天水)、岷州(今岷县)、中卫同时发生地震,波及范围甚广。从图4可看出,其有感的四州、卫的几何中心正好位于甘肃、宁夏交界处的西吉西(35.7°N105.2°E),精度4类,误差≤100km(图4)。明代时这里人烟稀少,交通不便,故作为一次地震考虑。1920年海原级地震就发生在其北面。

图4 1509年固原西地震有感区Fig.4 The feeling area of earthquake in 1509A.D.at western Guyuan

从波及范围看,有感半径已达180km,根据式(1)计算得出震级为6.03;据式(2)计算得 M=6.04。在这样一个地区对外围县(包括未记载的会宁)造成有感波及是完全可能的。考虑到区内靖虏卫(靖远)、静宁州(静宁)、会宁等主要行政区无记载,最后判定本次地震震级为6级,根据公式(3)计算得I0=7.7,最后定为Ⅶ~Ⅷ度。

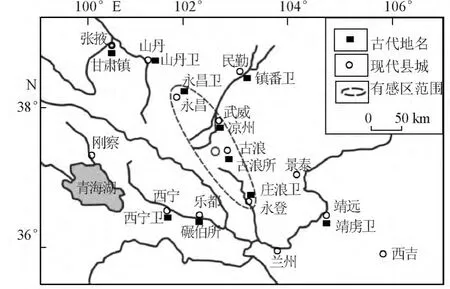

2.5 1514年12月17日古浪西地震

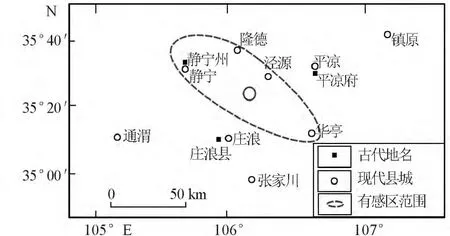

根据《正德实录》卷一一八页七记载:正德九年十一月庚辰“陕西凉州、永昌、庄浪三卫俱地震,声如雷。”

本次地震震中应在凉州(今武威)、永昌、庄浪(今永登)三卫的几何中心。震中应在今古浪县西(37.4°N,102.7°E),精度3类,误差≤50km(图5)。这里不仅是1927年古浪8级地震的极震区,而且近几十年来时有中强震发生。

图5 1514年古浪西地震有感区Fig.5 The feeling area of earthquake in 1514 A.D.at western Gulang

该地震有感半径为100km,根据式(1)震级为5.52;据式(2)计算得5.26,最后确定为,震中烈度Ⅵ~Ⅶ度。其长轴方向与本区构造主断裂方向一致。

2.6 1519年3月24日武威东南地震

《正德实录》卷一七一页三:正德十四年二月戊寅(十四日)夜,“甘肃镇番、永昌、庄浪俱地震。”

本次地震波及范围应仅限于甘肃的镇番(今民勤)、永昌、庄浪(今永登)。震中应在三县之间的几何中心,即武威东南(37.5°N,103.0°E),精度3类,误差≤50km(图6)。本区是近几十年中强震的主要活动区之一,1927年古浪地震就发生在这里。

本次地震有感半径为110km,据式(1)、(2)计算得M=5.67和5.39,考虑到位于区内的武威没有记载,震级最后定为级,震中烈度Ⅵ度。

图6 1519年武威东南地震有感区Fig.6 The feeling area of earthquake in 1519A.D.at southeastern Wuwei

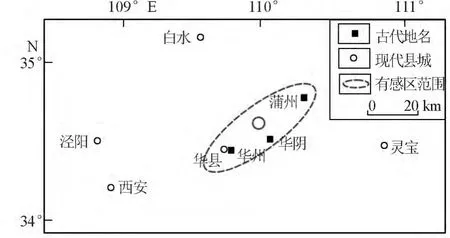

2.7 1520年7月16日华阴地震

据《正德实录》卷一八七页三,正德十五年六月戊寅(二十二日),“山西蒲州、陕西华州及华阴县各地震。华州次日地震。”

本次地震有记载的有感范围在华州(今华县)、华阴及山西蒲州(今山西永济市蒲州镇)。本区位于1556年华县特大地震的极震区内,也可看成是这次特大地震的早期前震。第二天在震区西端的华县又发生了一次有感余震。该震的震中可定在华县、华阴、蒲州三者的几何中心,即华阴北(34.6°N,110.0°E),精度2类,误差≤10~25km(图7)。区内历史上时有中强震发生。

蒲州至华县直线距离约70km,有感半径为35km,经计算震级定为级。

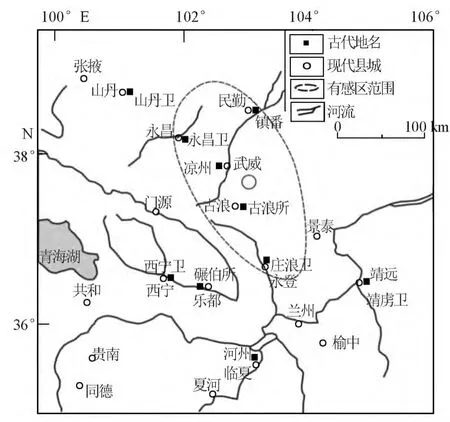

2.8 1540年5月24日门源一带地震

《嘉靖实录》卷二三六页三载:嘉靖十九年四月“庚午,陕西洮州、凉州、甘肃俱地震。”《明史·五行志》作:“嘉靖十九年四月庚午,洮州、甘肃俱震。”《罪惟录》作:“嘉靖十九年四月,陕西凉州、甘肃、固原等处地震。”《嘉靖实录》卷二三七页二:“[嘉靖十九年五月庚子]陕西固原等卫地震。”又据《嘉靖实录》卷二三八页四载:嘉靖十九年六月乙亥“总督陕西三边兵部尚书刘天和以固原,甘州同时地震,引罪自劾求退,上优诏不允。”

图7 1520年华阴地震有感区Fig.7 The feeling area of earthquake in 1520A.D.at Huayin

这次虽然是没有破坏记载的地震事件,但它不仅波及面广,而且还造成三边兵部尚书刘天和引罪求退的严重政治后果,显然本次地震震级应该不小。通过对本次地震的研究,刘百篪等认为[1],该震波及范围东到固原,西至酒泉,北过武威,南到临洮,据公式(2)计算震级为7.2。并认为该次“地震的发震断裂可能就是冷龙岭断裂,它对应了古地震探槽揭露的最新一次古地震事件。”

最近,我们前往固原等地进行实地考察和资料收集考证,得到以下新认识:

(1)根据《嘉靖实录》卷二三七页二记载,固原等卫地震发生在嘉靖十九年五月庚子(初九),即1540年6月23日,又考虑固原与武威、张掖等地地震(5月24日)相差一月,且固原距武威、张掖甚远,所以应为单独的一次地震,与本次地震无关,评定基本参数不予考虑。

(2)《实录》所记的洮州不是今甘肃临洮,而应是临潭县新城。明代新城是洮州卫治所。史料所说的甘肃应该指的是甘肃镇:元统一全国后创立行省制度,设甘肃行中书省,治所在甘州(今张掖),即后甘肃镇。除辖今甘肃大部地区外,兼管今青海、宁夏、新疆、内蒙部分地区[9]。所以《明史·五行志》和《国榷》就记为“嘉靖十九年四月,洮州、甘肃俱震。”参数评定不考虑肃州。“引罪自劾”是前后发生的固原地震和本次地震叠加影响所造成的重要政治事件,也从侧面反映出这两次地震的严重性。

经过对史料的考证、整理,认为本次地震波及范围包括甘肃镇(今张掖)、凉州(今武威)、洮州(今临潭县新城)。震中位置应在这三者之间,即今青海,门源一带(37.0°N,102.2°E),震中区内无大的行政建置,所以其精度为4类,误差≤50~100km(图8)。区内近几十年来时有中强震发生。

张掖距新城直线距离540km,有感半径270 km,据式(1)计算得出本次地震震级为6.34;据式(2)计算得6.57,两者均值6.46。考虑到本次地震发生在人烟极为稀少的祁连山区,震区外围居民点有限;近年来已在冷龙岭断裂上发现存在对应年代的地震破裂带,所以本次地震震级可提高至6~7级,根据式(3)计算出震中烈度为Ⅷ~Ⅸ度。

图8 1540年地震有感区Fig.8 The feeling area of earthquake in 1540A.D.

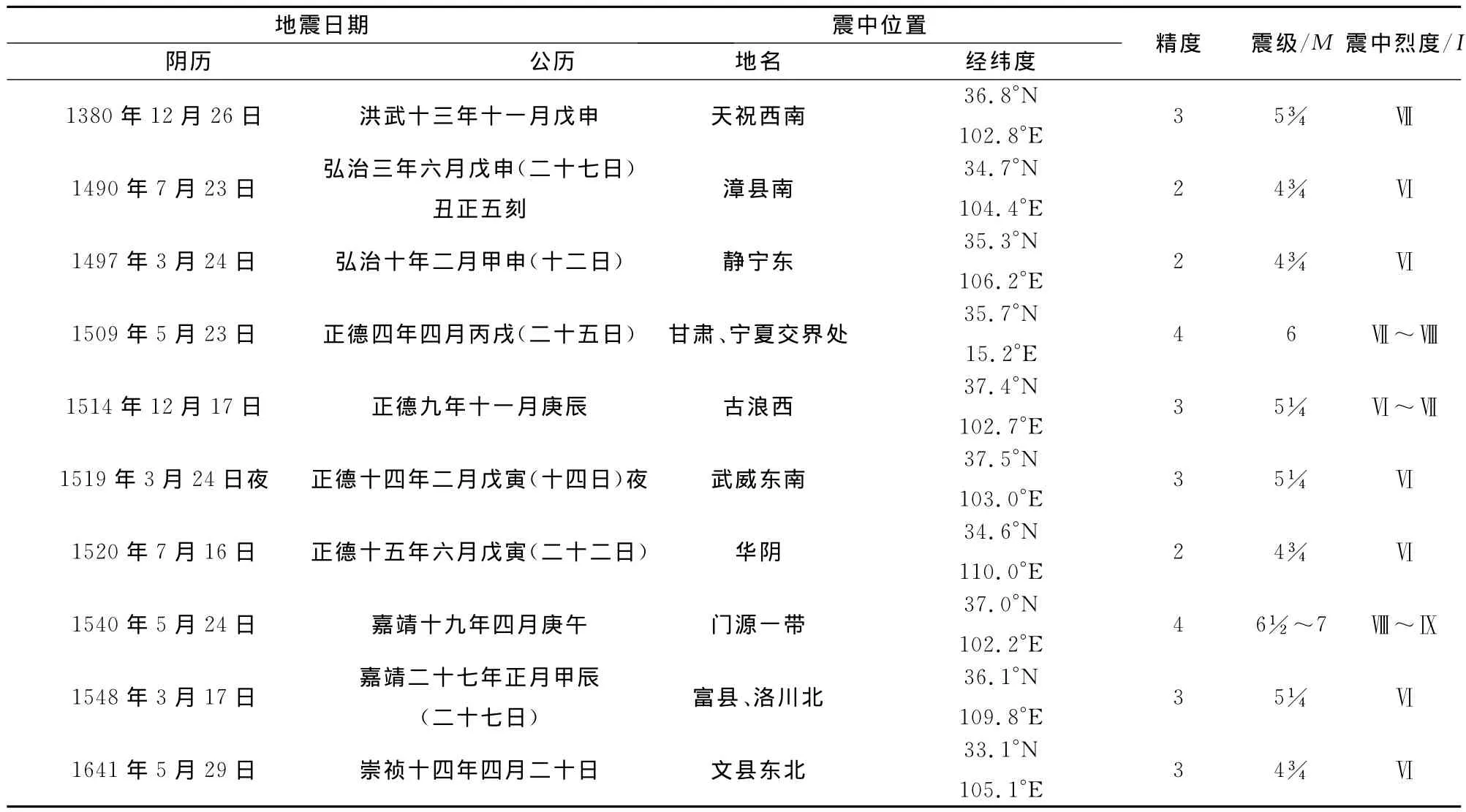

2.9 1548年3月17日富县、洛川北地震

《嘉靖实录》卷三三二页八记有:嘉靖二十七年正月“甲辰(二十七日),陕西延安府鄜州、洛川县等处地震有声。”郑汝璧万历三十五年《延绥镇志》卷三、贾汉复康熙六年《陕西通志》均记有:嘉靖“二十七年鄜、延等处地震有声,自是地屡震。”嘉庆《洛川县志》、《延长县志》、《中部县志》、《绥德县志》也有相同记载。虽然后者未记月、日,考虑地震描述与《嘉靖实录》大致相同,这几处地方又相距较近,故认为应属一次地震。

本次地震震中的确定,主要考虑《嘉靖实录》点明的只有鄜州和洛川,但考虑到以北延安、绥德有感,而洛川以南各县记载,所以震中应该位于鄜州(今富县)、洛川(今洛川东北旧县)(36.1°N,109.8°E),精度3类,误差≤50km(图9)。考虑到《实录》述说等“等处地震”,则波及范围应包括其他史料记有的延长、中部(今黄陵)、绥德、延安等处。

本次地震有感半径约为80km,按式(1)计算得M=5.44;根据式(2)计算得4.97,均值为5.21。最后确定为5级,震中烈度Ⅵ度。

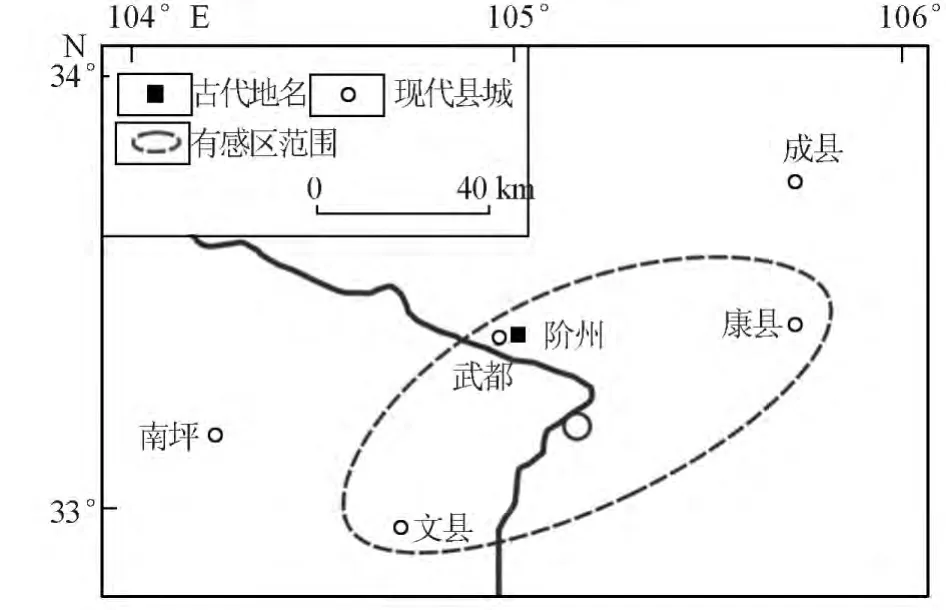

2.10 1641年5月29日文县地震

根据江景瑞康熙四十一年《文县志》卷七记载,“崇祯十四年四月二十日,地震最甚。”同治《武阶备志》、光绪《阶州直隶州续志》均作“四月二十日文县地震。”许容乾隆元年的《甘肃通志》卷二四、叶恩沛光绪十二年《阶州直隶州续志》卷一九均作“崇祯十四年四月,阶州地震。”民国《康县县志》也记有此地震。

表3 本文新增补的11个中强震简目Table 3 Catalog of newly added ten moderate-strong earthquakes in this paper

图9 1548年地震有感区Fig.9 The feeling area of earthquake in 1548A.D.

图10 1641年文县地震有感区Fig.10 The feeling area of earthquake in 1641 A.D.in Wenxian

虽然乾隆元年《甘肃通志》只记有“崇祯十四年四月,阶州地震”,但阶州(今陇南市武都区)紧临文县,年、月相同,当为一次地震。按版本的年代来看,《文县志》要早于乾隆《甘肃通志》;康县建县较晚,明代时尚为阶州的一部分,1929年始由武都析置永康,翌年改永康为康县。从文字表达上看,《文县志》有“地震最甚”,推断震中应该在文县、武都、康县之间,更靠近文县,文县临江关附近(33.1°N,105.1°E),精度3类,误差≤50km(图10)。本区是1879年武都南8级特大地震极震区,近年时有中强震发生。

康县有感,有感半径为40km。根据式(1)、(2)计算得M=4.93,最后震级定为级,震中烈度约Ⅵ度。

3 结论

通过上述10例(表3)和前人[2-3]给出的震例,我们认为,只要通过细致的史料考证、分析,并与考古学、史料学、地质学紧密结合,历史地震中的许多谜团就可解开,也可以大大填补西北边远地区强震目录中的空白,更好地为我国地震学研究和重大建筑工程的安全提供可靠的科学基础。

(References)

[1]刘百篪,郑文俊,郭华,等.活断层工作方法在中早期历史地震研究中的作用[J].中国地震,2002,18(3):283-288.LIU Bai-chi,ZHENG Wen-jun,GUO Hua,et al.Application of Active Fault Method in Study of Metaphase-forepart Historical Earthquake[J].Earthquake Research in China,2002,18(3):283-288.(in Chinese)

[2]国家地震局震害防御司.中国历史强震目录(公元前23世纪—公元1911年)[M].北京:地震出版社,1995 Department of Earthquake Disaster Defence.State Seismological Bureau.Catalogue of Historical Strong Earthquakes in China(23rd Century B.C.-1911A.D.)[M].Beijing:Seismological Press,1995.(in Chinese)

[3]雷中生,袁道阳,葛伟鹏,等.甘肃中东部地区新增补的几次中强历史地震[J].震灾防御技术,2010,5(3):309-316.LEI Zhong-sheng,YUAN Dao-yang,GE Wei-peng,et al.The Newly Added Middle-strong Historical Earthquakes in Eastern and Central Region of Gansu Province[J].Technology for Earthquake Disaster Prevention,2010,5(3):309-316.(in Chinese)

[4]蒋梅,董治平,侯远文.甘、宁、青地区地震震级与烈度和有感距离的关系[J].西北地震学报,1997,19(增刊):133-137.JIANG Mei,DONG Zhi-ping,HOU Yuan-wen.The Relationship between Magnitude,Intensity and Feeling Distance in Region of Gansu,Shanxi and Ningxia Provinces[J].Northwestern Seismological Journal,1997,19(Supp):133-137.(in Chinese)

[5]谢毓寿,蔡美彪,主编.中国地震历史资料汇编(第二卷)[M].北京:科学出版社,1985.XIE Yu-shou,CAI Mei-biao.Summary of the Chinese Histori-cal Earthquake Records No.2)[M].Beijing:Science Press,1985.(in Chinese)

[6]国家地震局地球物理研究所,复旦大学中国历史地理研究所.中国历史地震图集(远古至元时期)[Z].北京:中国地图出版社,1990.Institute of Geophysics,SSB,Institute of Chinese Historical Geography in Fudan University.Historical Geography,Maps in China(The Period from Remote Antiquity to the Yuan Dynasty)[Z].Beijing:Cartographic Publishing House,1990.(in Chinese)

[7]谢毓寿.新的中国地震烈度表[J].地球物理学报,1957,6(1):35-47.XIE Yu-shou.A New Scale of Seismic Intensity Adapted to the Conditions in Chinese Territories[J].Chinese Journal of Geophysics,1957,6(1):35-47.(in Chinese)

[8]王兰民,吴志坚.岷县漳县6.6级地震震害特征及其启示[J].地震工程学报,2013,35(3):401-412.WANG Lan-min,WU Zhi-jian.Earthquake Damage Characteristics of the MinXian-ZhangXian MS6.6Earthquake and Its Lessons[J].China Earthquake Engineering Journal,2013,35(3):401-412.(in Chinese)

[9]甘肃省地方志编纂委员会.甘肃省志·概述(第一卷)[M].兰州:甘肃人民出版社,1989.Committee of Chorography of Gansu Province.Gansu Province Annals·Summary(No.1)[M].Lanzhou:Gansu People Press,1989.(in Chinese)

[10]国家地震局兰州地震研究所.甘肃省地震资料汇编[M].北京:地震出版社,1989.Lanzhou Institute of Seismology,SSB,Summary of the Gansu Historical Earthquake Records[M].Beijing:Seismological Press,1989.(in Chinese)

[11]国家地震局地球物理研究所,复旦大学中国历史地理研究所.中国历史地震图集(明时期)[Z].北京:中国地图出版社,1986.Institute of Geophysics,SSB,Institute of Chinese Historical Geography in Fudan University,Historical Geography Maps in China(Ming Dynasty)[Z].Beijing:Cartographic Publishing House,1986.(in Chinese)

[12]雷中生,袁道阳,郑文俊,等.756年张掖—酒泉地震考[J].西北地震学报,2012,34(1):72-77.LEI Zhong-sheng,YUAN Dao-yang,ZHENG Wen-jun,et al.Textual Research of Zhangye-Jiuquan Earthquake in 756A.D.[J].Northwestern Seismological Journal,2012,34(1):72-77.(in Chinese)

[13]刘兴旺,雷中生,袁道阳,等.1609年甘肃红崖堡7级地震考证[J].西北地震学报,2011,33(2):143-148.LIU Xing-wang,LEI Zhong-sheng,YUAN Dao-yang,et al.Textual Research on the Hongyapu M7.25Earthquake in 1609[J].Northwestern Seismological Journal,2011,33(2):143-148.(in Chinese)