国外关于志愿者激励的研究及其启示*

2014-07-20陆海燕

陆海燕

(江苏科技大学 公共管理学院,江苏 镇江212003)

人们参与志愿活动受诸多因素影响,如国家的政治、社会以及文化等因素。除了这些宏观因素之外,激励对人们参与志愿者活动也有很重要的影响。理解如何激励人们参与志愿者活动对于相关组织和部门吸引、安置以及留存志愿者是极有助益的。因此,对志愿者激励进行探讨,从而建立合理有效的激励机制,这对于开展和维持志愿者活动至关重要。

一、国外关于志愿者激励的研究

西方学者自20世纪70年代起,就开始通过实证研究对志愿者参与的激励进行探讨,从而为制定更好的措施激励志愿者参与打好了理论基石。国外关于志愿者激励的研究大概可以分为两个阶段:即双因素或三因素模型阶段与多因素模型阶段。

最初的研究,即20世纪80年代的研究可以称为双因素或三因素模型阶段。1981年,史密斯提出志愿者激励的双因素模型:即利他取向(例如,无形的奖励,帮助他人时的良好感觉)和利已取向(如有形的奖励)[1]。这一分类也得到了同时期其他研究者的实证证明。1987年,费奇通过对大学生志愿者的研究,提出了三因素激励模型,即利他取向、利已取向和社会取向[2]。豪威尔和梅也对参与志愿服务中年纪较长者的动机进行了研究,指出促使年纪较长者参与志愿活动的激励取向有三种,即:利他取向、社会取向或物质取向[3]。

当然,这一时期的研究也存在局限,多数研究不是建立在经验研究基础上。即使是经验研究,也通常只选取较小的样本或局限在某一组织的某一志愿者群体中进行调研而得出研究结果。因此,到了20世纪90年代,多因素的志愿者激励解释模型开始兴起。在多因素的解释模型中,其中最具有代表性的就是克莱莉和斯奈德等人提出的“志愿者功能清单”(Volunteer Function Inventory,VFI)[4]。克莱莉、斯奈德 以及斯塔克斯于1991年开始提出了志愿者激励的清单,并随后通过一系列的实证研究对这一清单进行了验证。他们指出激励志愿者从事志愿活动的动机是多种多样的,VFI认为参与志愿活动一共有六种功能:价值(Values)、认 知 (Understanding)、职 业 (Career)、社交(Social)、提升(Enhancement)以及保护(Protective)。价值功能是指志愿者个人参与志愿活动是基于某种重要的价值观,如利他精神和人道主义。职业功能是指志愿者希望通过参与志愿活动获得与职业相关的好处。认知功能是指志愿者希望能够进一步认识世界或获取一些平时没有掌握的技能。提升功能是指一个人可以通过志愿活动获得心理上的成长。社交功能是指志愿活动使个人扩大社会接触和自己的社会关系。保护功能是指个人通过参与志愿活动从而抵消负面情绪如罪恶感或解决自己的问题。他们指出,价值、认知和提升是最重要的三种功能,职业、社交和保护较为次要。当然,对不同群体来说,每种功能对他们的重要性也有所不同(如,职业功能对于年轻人来说更为重要,对于年纪较长的参与者来说则较为不重要)。不同的参与者追求不同的目标,当然,一个参与者也可以追求多个目标[4]。

VFI提出后,许多以美国为例进行的研究证实了VFI的信度和效度,这在许多其它国家的实证研究中也得到了证实。然而,格林斯莱德和怀特却对VFI提出了不同的看法。他们对两种激励的主要理论——计划行为理论与克莱莉和斯奈德的志愿功能途径进行了对比。通过以澳大利亚老人参与志愿者活动为例进行实证研究,格林斯莱德和怀特认为计划行为理论对老年志愿者参与的解释力大于克莱莉和斯奈德的志愿功能途径。他们认为志愿功能途径只从参与志愿活动所能获得的利益和功能解释志愿者行为,忽略了行为决策的其他因素,例如行动成本与控制因素,因此解释力不如计划行为理论来得有力。计划行为理论为志愿者激励研究提供了一个更宽广、解释力更大的研究途径[5]。

2002年,麦可温和雅克布森在VFI的基础上,提出了VMI模型[6]。艾斯蒙德和杜洛普在他们的基础上将VMI的激励因素归纳为十个激励因素:价值(Values);互惠(Reciprocity),即志愿者相信“种什么因,得什么果”,在帮助他人和认真从事志愿工作的过程中也会给志愿者带来一些益处;认可(Recognition),即志愿者个人的技能和贡献被认可;认知(Understanding);自尊(Selfesteem),即志愿者增加自我价值感和自尊感;反应(Reactivity),即志愿者基于“治愈”以及解决过去和当前问题而参与志愿活动;社交(Social);保护(Protective);社会互动(Social interaction),即志愿者希望能够建立社交网络以及享受同他人互动的过程;职业发展(Career development),即志愿者个人希望通过志愿活动能够结识人以及获得对未来工作有用的经验和技能[7]。

也有其他一些学者通过实证研究提出了志愿者激励的多因素模型。例如,费雪和谢弗对年纪较长志愿者的参与动机进行了研究,并将其动机分为六类:一是利他的(Altruistic)——希望对那些需要帮助的人提供帮助以及对社会做出贡献;二是社会交往(Social relations)——希望同帮助的人产生互动、参与社交以及结交新朋友;三是理念(Ideological)——从事某项个人认为非常重要的事情(如同AIDS斗争);四是地位奖励(Status reward)——受一些间接奖励激励,如自我宣传、名誉以及在社区中的地位;五是物质奖励(Material reward)——受一些有形的利益所激励,如奖品、免费乘车券以及一些独有的特权等等;六是时间(Time)——是否参与志愿活动取决于个人是否有足够的时间参与志愿活动[8]。

还有学者对工作特征与志愿者参与之间的关系进行了研究。例如,米莱特和加涅对志愿者工作的工作特征与志愿者的自主激励、工作满意度、退出意愿以及绩效的相关性进行了实证研究。通过研究,他们得出只有自主性的激励同满意度和组织所期望的结果相联系。相反,控制性的激励只会得到无效的结果。因此,如果想获得积极性的结果,必须促进自主性激励。而自主性激励是一些与工作相关的因素,如监督风格、同事互动、认可和奖励。因此,对志愿者任务进行再设计可以明显地提高志愿者的满意度,从而减少退出率。就绩效而言,绩效是激励、能力以及有机会采取恰当行动参与工作这三因素共同作用的结果。因此,有可能存在有能力的和受到激励的个人也不会为组织做出贡献的情况,因为他们所从事的工作无法让他们发挥其最大的能力。而且,与拿薪水的员工相比,志愿者更希望有机会在志愿工作中学习新的技能,这也会影响绩效评级[9]。比得等人基于自我决定理论,也对志愿者的动机与其工作投入之间的关系展开调查。结果表明,志愿者的自主动机与工作投入之间具有积极的联系。自主激励同志愿者的工作投入是正相关的,控制的激励对于志愿者的工作投入是负相关的[10]。

对志愿者中途退出也是志愿者激励研究的关注点。例如,盖力特和尼扎以性侵犯以及家庭暴力援助中心为例,对志愿者退出进行了实证研究。他指出,中途退出现象是一个由于个人和组织在“应当”和“实际”两方面认知不同而引起的复杂过程,其原因既不在于志愿者个人,也不在于组织单方,退出(或坚持)取决于自我期望以及这种期望与在志愿者接受培训过程中和培训后的实际体验之间的差距所引起的。通过对中心里接受培训后即退出志愿活动与参与志愿活动一年及以上后退出这两种人群的调研,他们得出三点结论:第一,冗长的和过于放松的培训课程可能会起到与其目标相反的结果。如果志愿者在培训过程中感到参与志愿活动要承担较大压力而且负荷较重,他们很有可能在开始从事活动之前就退出活动。而如果组织对于培训者过于放松的话,会让志愿者觉得自己是不被组织所需要的。第二,志愿者希望通过志愿活动所获得的精神感受——安全、支持、共享以及积极的情感——与通过从事志愿活动所获得的感受——焦急、模棱两可以及孤单——之间的差距,也会导致参与者退出志愿活动。社会服务组织应当注意到这些潜在的差距,并且为志愿者提供更多的情感支持。第三,如果组织将志愿者看作自主的和自由的,对志愿者采取自由和不干预的态度的话,也会引起志愿者的愤怒,感到被组织所抛弃,从而导致退出行为的产生[11]。

二、国外志愿者激励的特点

国外关于志愿者激励的研究比较详细,并随着时间的发展不断结合实践进一步深化,这对于促进国外志愿者参与以及建立完善的志愿者激励机制极有助益。通过对国外志愿者激励研究的梳理,我们可以看到国外志愿者激励具有如下特点:

(一)强调自主性激励

西方许多国家将志愿者活动作为一项重要的行动进行提倡,鼓励人们通过各种社会化的方法成为志愿者。事实上,一些国家如美国教育机构要求——而不是鼓励——学生参与社区服务活动以作为课程学习的一部分,甚至作为毕业的条件之一。虽然强行要求人们,尤其是年轻人,参与社区服务会带来好的效果(如日益增加的参与率),强制的“志愿活动”长期来看会产生负面作用。有研究团体对此进行了研究,认为在运用外部压力以使人从事某项活动的情况下,一旦压力消失,行动就不会存在了。对于那些觉得参与是在自我控制下进行的,他们在将来仍会有继续参与志愿活动的意愿。然而,对于那些感觉是在外部压力下进行志愿活动的学生来说,未来继续参与志愿活动的可能性则较低。正如克莱莉和斯奈德指出的,当个人感到自己是被强迫而参与志愿活动时,他们内在的参与动力可能会逐渐消失[12]。因此,在制定激励机制以及实施激励时,我们要注意激励的自主性。强加的、义务的参与虽然在短时期内取得明显的成效,但不利于激励的长期维持以及社会上成人的参与。

(二)激励与动机相匹配

前面的多因素激励理论告诉我们,志愿者的参与动机是多样的。事实也正如此,人们参与志愿活动的动机是多样的、复杂的。参与动机获得满足的志愿者与那些动机没有得到满足的志愿者相比,前者在志愿活动中会获得更大的满意感,而且如果满意感同通过参与志愿活动所获得的收益相关,那么他们继续提供服务的可能性也会增加。此外,参与群体不同,如学生、参加工作的成人以及年纪较长的人,我们所应采取的激励措施也应当有所区别。

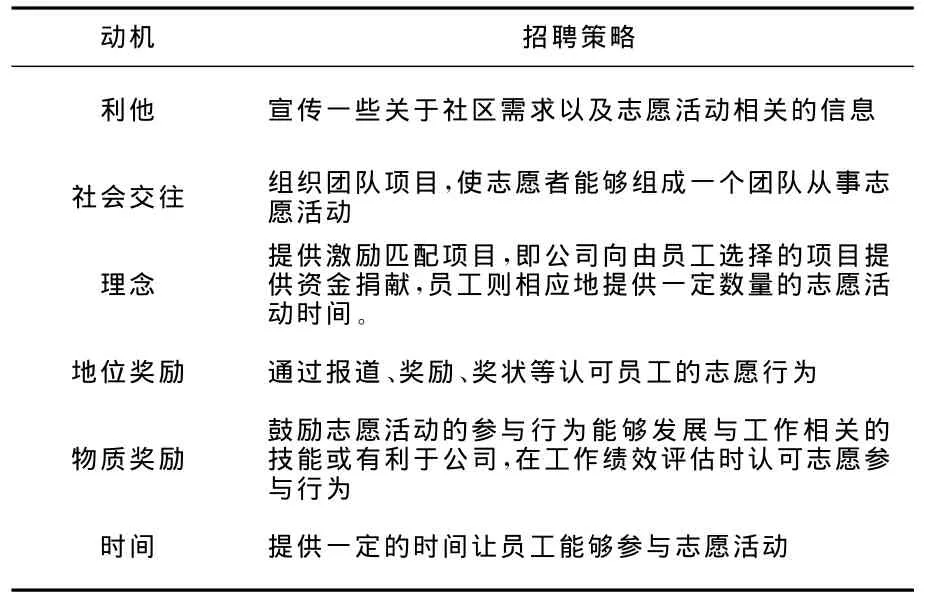

这一将激励措施与参与动机相匹配的过程,在招聘志愿者时就应当开始。彼得森综合了费雪和谢弗的动机分类和米勒的公司鼓励员工的策略指出,针对志愿者不同的动机,在招聘时应采取不同的策略[13],见表1。

表1 公司志愿者项目中六种常见的参与动机及其相匹配的招聘策略

此外,参与者年龄不同也应采取不同的激励策略。彼得森通过实证证明,在员工中招聘志愿者时,运用基于激励匹配、团队项目以及绩效评估同员工所贡献的志愿时间是直接联系在一起的。而且,最有效的战略取决于雇员的年龄。基于认可和绩效评估的招聘策略对于年轻人来说非常有效,然而团队项目、激励匹配以及绩效评估战略对于年纪较长的雇员来说则更为有效。这一点与大多数的生命周期理论相一致。人在年轻时更关注职业生涯的建立,更倾向于关注获取技能和证书,从而有助于实现与物质奖励和安全相关的目标。因此,他们更容易受物质和地位奖励所激励。而当人处于中年时,他们则对其社会责任有了更多的认识,因而更倾向于关注社会。一旦物质问题不再存在,中年人更关注追求理念问题。因此,中老年人更容易为特定的事业所激励而加入志愿活动。另一个影响中老年人参与志愿活动的因素在于社会交往的下降。对于中老年人来说,未来职业发展的机会与年轻人相比有限,接受继续教育及其他职业开发活动的可能性也减少了。因此,参与志愿活动则被他们视为一种有效地同社会相联系的方式[13]。

(三)激励贯穿整个工作流程

一个志愿组织的生命周期不仅取决于它招募志愿者的能力,也在于留住志愿者的能力,过多的中途退出对组织来说是致命的。组织应当在整个志愿活动过程中给予志愿者积极的情感支持。志愿不是一种单一的给予关系,事实上,它是一种互惠的协议。志愿者不能再被看作可有可无的人员,管理者应当意识到他们的需求并确保志愿者满意,从而建立一种良好的给与拿关系[14]。

因此,对志愿者的激励应当贯穿整个志愿活动的流程,相关组织或部门应当积极支持和培育志愿者,为志愿者创建一个安全和有意义的环境,给他们机会以满足个人需求。这一点在许多国家的激励机制中也有所体现。如美国,几乎每个美国志愿者组织都有一个共同的明确的理念,那就是以志愿者为中心。这个理念体现在工作的方方面面,从项目设计到招募培训,从组织实施到效果评估,都把志愿者的权益和感受放在重要位置[15]。

三、国外志愿者激励研究对我国志愿者激励机制建设的启示

志愿者是社会公益事业发展重要的人力资源,我国志愿者服务所取得的进步是不容忽视的,但我们也要看到当前志愿参与存在动机不足,参与存在不可持续性、强制性、形式大于内容等一系列问题。造成这些问题的原因有许多,但主要一个原因在于缺乏完善的志愿者激励机制。通过上面对国外志愿者激励研究的梳理及经验探讨,我们可以从如下两方面加强我国志愿者激励机制的建设。

(一)正视志愿者激励的积极性

志愿服务是人们基于自由意志,不以获取报酬为目的,为提高公共事务效能以及增进社会公益,利用个人业余时间,用个人的知识、体能、劳动、经验、技能帮助他人和服务社会的活动。我国传统道德让大多数组织与部门将志愿服务活动视作义务性质,将其看作是志愿者的无私奉献。当然,以无私奉献为主的精神激励是志愿者激励的主要方式之一。但如果过于强调志愿服务的无私和奉献,也会给志愿者带来精神负担,从而出现紧张和焦虑,不容易维持志愿者的参与热情,从而使志愿服务的长期性和延续性难以保证。志愿服务虽然不以金钱报酬为目的,但这并不代表参与志愿服务的个人完全不能获得金钱或物品的报酬。志愿服务是非营利服务,但非营利、不索取并不意味着一无所获。只有正视志愿者激励存在的必要性,并对此进行详细地研究,制定具体的激励政策以促进志愿参与的积极性和可持续性。

(二)建立科学具体的激励机制

从对国外关于志愿者激励的研究中,我们可以看到志愿激励非常注重针对性和自主性,即针对参与者的动机,注重动机与需求的相互匹配,促使志愿者主动参与。只有针对不同群体的需求采用不同的激励策略,才能更大范围地调动志愿者自主性和积极性,扩大志愿者参与群体。我国相关部门和组织在建立激励机制时,也应根据不同群体制定分门别类的激励方案,激发志愿者的主动性和积极性。同时,也要注意激励方案的持续性,使其贯穿于激励方案的整个流程,与志愿者建立良好的合作与互惠关系。

[1]David Horton-Smith.Altruism,volunteers,and volunteerism[J].Journal of Voluntary Action Research,1981,10(1):21-36.

[2]Fitch R T.Characteristics and motivations of college students volunteering for community service[J].Journal of College Student Personnel,1987,28(5 ):424-431.

[3]Morrow-Howell N,Mui A.Elderly volunteers:reasons for initiating and terminating service[J].Journal of Gerontological Social Work,1989,13(3):21-33.

[4]Gill Clary E,Mark Snyder,Arthur A Stukas.Volunteers’motivations:findings from a national survey[J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,1996,25(4):491-492.

[5]Greenslade J H,White K M.The prediction of above regular participation in volunteerism:a test of the theory of planned behavior and the volunteers functions Inventory[J].Journal of Social Psychol-ogy,2005,145(2):155-172.

[6]Mc Ewin M,Jacobsen-D’Arcy L.Developing a scale to understand and assess the underlying motivational drives of volunteers in Western Australia:Final Report[M].Perth:Lotterywest & Clan Wa Inc,1992.

[7]Judy Esmond,Patrick Dunlop.Developing the volunteer motivation inventory to assess the Underlying Motivational Drives of Volunteers in Western Australia[DB/OL].[2013-07-18].http:∥biggestdifference.com/morevolunteers/resources/Motivation-FinalReport.pdf.

[8]Fischer L R,Schafer K B.Older Volunteers:a guide to research and practice[M].Newbury Park:Sage Publications,1993.

[9]Valerie Millette,Marylene Gagne.Designing volunteers’tasks to maximize motivation,satisfaction and performance:the impact of job characteristics on volunteer engagement[J].Motivation and Emotion,2008,32(1):18-19.

[10]Bidee J,Vantilborgh T,Pepermans R,et al.Autonomous motivation Stimulates volunteers’Work Effort:a self-determination theory approach to volunteerism International[J].Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,2013,24(1)32-47.

[11]Galit Ventura Yanay,Niza Yanay.The decline of motivation?from commitment to dropping out of volunteering[J].Nonprofit Management & Leadership,2008,19(1):74.

[12]Clary E G,Snyder M.Community involvement:opportunities and challenges in socializing adults to participate in society[J].Journal of Social Issues,2002,58(3):581-591.

[13]Dane K Peterson.Recruitment strategies for encouraging participation in corporate volunteer programs[J].Journal of Business Ethics,2004,49(4):371-386.

[14]Emma Anderson,Grant Cairncross.Understanding and managing volunteer motivation:two regional tourism Cases[J].Australian Journal on Volunteering,2005 ,10(2):10.

[15]张庆武.中美志愿者激励的差异性比较[J].中国青年研究,2008(8):66.