借“意外”之源 活教学之水

——浅谈物理课堂处理意外的方法和策略

2014-06-27严云佳

严云佳

(嘉兴市桐乡凤鸣高级中学 浙江 嘉兴 314500)

前苏联著名教育家苏霍姆林斯基说,“课堂应是向未知方向挺进的旅程,随时都有可能发现意外的通道和美丽的风景,而不是一切都必须遵循固定而没有激情地进行.”课堂“意外”不能避免,面对突如其来的教学“意外”,有的教师会装聋作哑,置之不理;有的教师会婉转称赞,避而不谈;有的教师会手足失措,胡乱解释;而聪明的教师则会利用课堂“意外”,化“意外”为课堂精彩.

现代教育理论非常重视“人本位”与“社会本位”的统一,突出“以人为本”的教育.“以人为本”的教育理念若要落实在课堂中,必须在课堂教学过程中注重学生的情感体验.教学过程是个动态的、随机的过程,有些课堂“意外”能赋予惊喜,使教学更精彩.接下来从笔者的教学实践谈谈如何才能化“意外”为精彩.

1 精心策划 导演“意外”

“凡事预则立,不预则废.”教师只有充分备课,课堂教学才能临场不乱,成竹在胸.在教学中的有些内容,学生在学习时不容易出错,但这并不等于学生对知识掌握得深刻、灵活.此时,教师可以故意设置一些“意外”陷阱,亲手导演“意外”,诱发学生犯错,通过对错误的分析和消除来提高其认知水平和思维品质.

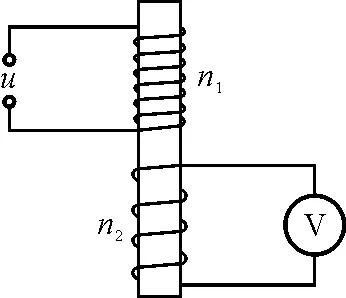

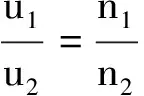

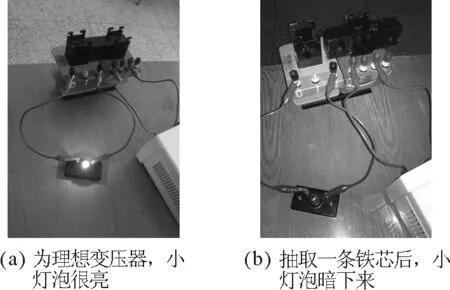

案例1:如图1所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上线圈两端与u=51sin314t(V)的交流电源相连,将下列线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是

A.2.0 V B.9.0 V

C.12.7 V D.144.0 V

图1

图2

高考复习中学生容易被常规模型所束缚,通过这次精心导演的“意外”教师可以告诉学生对于具体问题要具体分析,仔细辨别建立模型过程中需满足的条件,不能机械化地代入公式;通过这样的“意外”训练,学生的思维更加立体,思考问题更加全面,有利于培养学生的综合实力.

2 灵活调整 感谢“意外”

传统的上课是执行教案的过程,教师的教和学生的学在课堂上最理想的进程就是完成预定的教案,而不是“节外生枝”.它制约着师生在实际教学中的思维创新,扼杀了师生在教学中的主动性和创造力.因此,教师应把教案看作教学的预案,当教师捕捉到课堂教学中的“意外”因素后,应理智灵活地调整预设,使有效的课堂教学在学生的“意外”中生成.

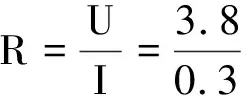

案例2:冷电阻和热电阻的测量.

案例3:“机械波”演示.

在本节课的教学设计中,笔者用课件制作了一位同学演示彩带舞的画面,结果没有想到,在课堂上电脑突然出现故障,无法演示.这时候,笔者灵机一动拿起事先准备好的一根彩带自己演练起来,博得了全班同学热烈的掌声和喝彩,甚至有男同学主动提出要求要他来演示,在这样的愉悦气氛中为接下来的分析奠定了情感基础,取得了不错的教学效果,真的“感谢”这些意外.

苏霍姆林斯基曾说过:“教学的技巧并不在于能预见课的所有细节,在于根据当时的具体判断,巧妙地在学生不知不觉中作出相应的变动.”当“意外”发生时,教师要根据自己的经验敏锐地捕捉“意外”的价值,千万不要为了只顾完成课堂预设而不顾“意外”,正所谓强扭的瓜不甜,学生的心早已不在你的课上.

3 滞后评价 成就“意外”

巴尔扎克说过:“打开一切科学大门的都是问号.”爱因斯坦也说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更为重要.”思维起源于问题,无问题则无思维.在教学中,当学生提出一些教师始料未及的“意外”问题或看法时,教师不要急于根据自己的经验进行评价,以免挫伤学生的自尊心或把学生的学习引入误区;而应放下教师的架子首先听听学生的想法,延迟评价判断,你会发现“意外”的精彩.

案例4:超重和失重演示.

在“超重和失重”教学中,教师引导学生理论推导得出各种抛体运动都是完全失重.接着教师让学生猜想底部有孔的水瓶自由释放时是否向外漏水时,一个学生提出“会漏水”,这个“意外”有点让笔者不知所措,因为刚刚已经理论推导了各种抛体运动是完全失重.笔者没有马上否定他的猜想而是追问他为什么会认为有水漏出来,他理直气壮地说,“因为水瓶运动时受空气阻力,加速度根本不为重力加速度.”似乎有道理,同学们都盯着我,看来笔者只能做实验了,实验事实证明水没有漏出来,这下很多同学就更加弄不懂了,有人就问:“为什么有阻力也不漏水了呢.”在一片质疑声中笔者让学生相互讨论到底为什么,一段时间讨论后终于有位同学说:“空气阻力太小,和水瓶重力相比可以忽略.”借助学生的这个“意外”问题,笔者让全班同学体会了一次研究物理问题时“忽略次要因素,抓住主要因素,建立理想模型”的思想方法.课后笔者在想,如果当时笔者对那位同学置之不理,或者干脆否定他,那估计也“成就”不了他的回答,也“成就”不了笔者介绍物理学建立理想模型的思想方法,也就失去了一次培养学生“情感态度与价值观”的机会.

教育家陶行知说过,“只有民主才能解放最大多数人的创造力,而且使最大多数人的创造力发挥到最高峰.”因此教师要下放自己的发言权,不管学生提出的“意外”看法是正确还是错误,我们都要鼓励学生自由畅想,耐心去听他们的分析,延迟自己的评价.这样做,一方面是尊重学生,创设民主和谐的课堂气氛;另一方面培养学生提出问题的积极性,毕竟来自学生自己的问题最能激发他们的学习欲望.

4 抓住契机 善待“意外”

教育契机,是指在教育过程中事物发展或一事物转化为它事物的关键枢纽和决定性的环节.教育契机是经常大量出现的,但跟机遇一样是可遇而不可求的.当课堂发生“意外”时,往往是学生兴趣最浓厚、情绪最高涨的时候.如果教师此时可以妥当的处理,则实现了抓住学生思维发展的最佳契机;反之,如果教师向学生狠狠地浇去一盆冷水的话,这个课堂也将失去生气,变得死气沉沉.因此,教师要善于捕捉有用信息,提炼学生独特的见解,尤其在学生智慧的火花闪现之时,教师要意识到这是启迪学生思维的最好契机.

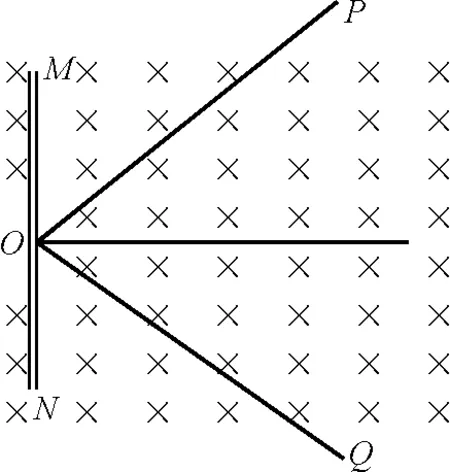

图3

课堂上笔者先让学生做,做的过程中巡视发现大致有两种解法.

小张同学不同意了,他认为:t=3.0 s时,导线与线框围成的面积为

根据法拉定电磁感应定律的两种不同表述求解,得出了两个完全不同的解,造成了非常“意外”的结局,学生感到:奇怪!不可能吧!问题出在哪里?都暴露出惊奇的神色,并由惊奇而困惑,由困惑而急于求解.教师抓住这次“意外”契机,再次回顾感应电动势的两种求法:经过讨论学生都恍然大悟,原来小王求的是3.0 s时的动生电动势,而小张求的则是3.0 s时的感生电动势,总的电动势应该是感生和动生电动势之和,所以应该是2.25 V,方向为逆时针.有人说过,“好奇心其实就是一种求知欲.”有些“意外”会造成学生内心存在强烈的好奇心,好奇心的存在会点燃学生内心强烈的求知欲,教师若能抓住稍纵即逝的教育契机,引领学生重新分析概念的本质,必定能收到意想不到的效果.

总之,在物理课堂教学中,教师应善于捕捉和利用课堂上的“意外”资源,因时、因地、因人、因势、因情去作灵活、及时的应变处理,使教学过程成为师生互动、互促、教学相长的过程,成为激发师生的生命潜力、焕发生命激情的过程,实现师生生命在课堂中的真正涌动与成长,真正做到正如叶澜教授所强调的教育过程是“生机勃勃的、极富动态的”.

参考文献

1 尚兰天.利用课堂意外生成打造高效物理课堂.中国教育技术装备,2011(16)

2 杜芳慧.巧妙运用教学“意外”打造精彩物理课堂.试题与研究,2009(22):19

3 毕克勤.刍议新课程背景下的体验教学.广西教育学院学报,2006(3)

4 张大均.教育心理学.北京,人民教育出版社,2003(2)