基于前概念的高中物理错题研究

2014-06-27丁红明

丁红明

(平湖中学 浙江 嘉兴 314200)

1 引言

现代建构主义学者古宁汉(D.J.Cunningham,1991)认为,“学习是建构内在的心理表征的过程,学习者并不是把知识从外界搬到记忆中,而是以已有的经验为基础,通过与外界的相互作用来建构新的理解”.学习要建构关于事物及其过程的表征,并不是对外界的直接翻版,而是通过已有的认知结构(包括原有知识经验和认知策略)对新信息进行加工而建构成的.当今的建构主义者更多地强调在具体情景中形成的非正式的经验背景的作用,即非结构性的经验背景.这里提到的“已有的经验”或“已有的认知结构”就是前概念的雏形.

本文主要从前概念的角度去研究高中物理教学中的错题,希望通过这些研究能对课堂教学起到相应的促进作用.

2 前概念诱错的产生根源与特征

前概念是前科学概念的简称,“前科学概念”是个体拥有的与科学概念不尽一致的概念;“前科学概念”既指向教学前也指向教学后,包括个体概念在发展成为科学概念前的一切概念形态,强调其是科学概念的雏形、前体和基础这一特点,可以分为原发性前科学概念和继发性前科学概念.前面提到的“已有的经验”就是原发性前科学概念,“已有的认知结构”就是继发性前科学概念.物理又与生活紧密相连,学生从出生开始就接触到一些物理现象,尤其以力学、热学居多,但直到初中才开始接受正规的物理教育,所以在正式学习物理之前,学生脑海中已经有一些原发性前科学概念.例如:学生认为,拔河时赢的一方拉力比输的一方大;滑动摩擦力大小与接触面积有关;摩擦力总是阻碍物体的运动;踢出的足球,在空中飞行过程中有飞行方向上的力来驱动;电流的速度等于导线中电子的运动速度等等.在具体学习过程中,由于已有认知结构模糊,造成一些不必要的失误.

2.1 前概念诱错的产生根源

2.1.1 前概念首因效应

当学生第一次做某个题目留下深刻印象,在今后解题中,通过“第一印象”最先输入的信息会对新题认知产生影响.学生在解题过程中,往往具体表现为读题爱跳题,凭老经验去解决问题.

【例1】如图1所示,斜面位于水平面上,一小物块自斜面顶端沿斜面下滑. 已知各接触面均光滑,从地面上看,斜面对小物体的作用力

图1

A.垂直于接触面,做正功

B.垂直于接触面,做负功

C.垂直于接触面,做功为零

D.垂直于接触面,无法判断做正功还是负功

此题相当一部分同学错选C选项,究其原因是学生受到了此前做过的一个斜面固定的题目影响,由于支持力垂直于接触面,看到“垂直”一词就认为不做功,从而不加分析地照抄照搬.对于这类错误,要引导学生平时注意读题与审题,学会比较不同模型的异同.

2.1.2 前概念知识负迁移

知识负迁移一般是指一种学习对另一种学习起干扰或抑制作用.负迁移通常表现为一种学习使另一种学习所需的学习时间或所需的练习次数增加或阻碍另一种学习的顺利进行以及知识的正确掌握.

数学知识是学习和研究物理学的重要工具,能否恰当运用数学工具解决物理问题也是衡量学生能力高低的重要因素.物理学又不同于数学,由于从小就接受数学教育,学生在思考物理问题时常常有“数学惯性”,以数学关系来理解物理概念.例如,数学中“-5<3”,“1+1=2”等,学生初次接触到力及其运算法则时,还会犯类似的错误.

【例2】某同学在“测量电源的电动势和内阻”的实验中,根据实验数据作了如图2的U-I图像,则根据图像该电源的电动势和内阻分别为多少 ?

图2

在新课教学时,很多教师都会强调本实验U-I图像斜率大小表示电源内阻.学生就会将数学中图像的斜率k=tanθ迁移到本题中,得出错误的结论.教师在上新课的时候,除了要讲到斜率表示电源内阻之外,更应该要提到数学中斜率和物理中斜率的区别.

2.1.3 前概念的界定模糊

任何一个物理概念都是其内涵和外延的统一.因此,让学生掌握物理概念,一方面指的是要理解物理概念的内涵,同时也要明确其外延.所谓外延,即该概念适用的范围和条件.例如,库仑定律

由数学关系知r趋向于零的时候,F无穷大,其实库仑定律公式本身成立是有条件的,当r趋向于零的时候,电荷已经不能看作是点电荷了,这个公式是不能用的.

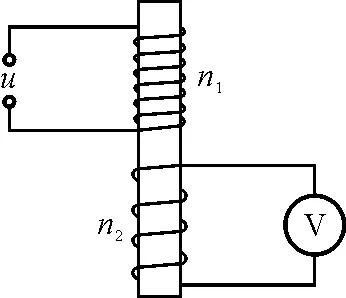

【例3】如图3所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上线圈两端与u=51sin314t(V)的交流电源相连,将下列线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是

A.2.0 V B.9.0 V

C.12.7 V D.144.0 V

图3

这题是2011年的浙江省高考题,当年此题得分率极低,个别班级甚至全军覆没.原因是在平时的练习中都是理想变压器,所以在学生头脑中形成了强烈而稳定的认知——“线圈匝数之比等于电压之比”.其次,本题考查的并不是命题者故意刁难学生,而是在考查三维目标中的过程与方法.教师如果在理想变压器教学中突出实际模型到理想模型的转化与构建,而非直接告诉学生结论,那么学生的错误率不至于那么高.

2.1.4 前概念的不当类比

类比是科学研究中常用的方法之一,从特殊推向特殊的推理.类比推理是根据两个或两类对象有部分属性相同,从而推出它们的其他属性也相同的推理.例如,声和光有不少属性相同——直线传播,有反射、折射和干扰等现象;由此推出:既然声有波动性质,光也有波动性质.如果前提中确认的共同属性很少,而且共同属性和推出来的属性没有什么关系,这样的类比推理就极不可靠,称为机械类比.学生犯的错误基本属于机械类比.例如,学生已经知道了声音在固态、液态和气态中的传播规律,在学习光的传播速度时,喜欢用声波和光波进行类比,得出光在介质中速度要比真空要快.

【例4】如图4所示,曲面PC和斜面PD固定在水平面MN上,C和D处平滑连接,O点位于斜面顶点P的正下方.某人从顶端P由静止开始分别沿曲面和斜面滑下,经过C和D两点后继续运动,最后停在水平面的A和B两处.各处材质相同,忽略空气阻力,则

A.此人在曲面PC和斜面PD上克服摩擦力做功一定相等

B.此人沿PCA和沿PDB运动克服摩擦力做功一定不相等

C.距离OA一定等于OB

D.距离OA一定小于OB

图4

此题大部分学生错选了C选项.学生是受到如图5所示的题目的影响,教师在讲解原题时,往往会强调摩擦力在斜面上做的功等效为物体在水平面上滑动时做的功,甚至还把结论作为“定律”来使用.任何物理“定律”都是有前提的,习题讲解的时候,除了知识的传授外,更应强调“定律”“规律”建立的过程与方法,而非简单的知识结论.原题中结论推导过程中摩擦力是作为恒力处理的,而当变力的时候,则不能盲目迁移.

2.1.5 关键词语的误解

物理概念是用一定的词语和语句来表述的,借助关键词语可以对感性材料进行抽象与概括,揭露事物的本质属性和共同特征.通过语词说明和定义,使直观材料的特征更鲜明、更突出,还可以弥补直观材料的不足,揭示事物之间的内部联系.不过学生往往喜欢用生活中的词语去解释物理概念,并由此产生误解.比如,学生喜欢把加速度理解为速度的增加;把失重、超重理解为重力的减少或者增加;把匀速圆周运动当作匀速运动.

【例5】关于离心现象,下列说法中正确的是

A.当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象

B.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都消失时,它将做背离圆心的圆周运动

C.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将沿切线做直线运动

D.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将做曲线运动

本题中,学生很喜欢A选项,看到“离心”一词,认为离心运动中一定有个离心力使物体做离心运动,而忽视讲某个力的时候必须找得到施力物体和受力物体.

2.1.6 盲目的主观想象

学生在学习物理时,有时不从物理本质出发,而是根据生活经验做一些没有根据的主观想象和推测.

【例6】如图6所示,一物体以一定的初速度v滑上传送带的左端A点.当传送带静止不动时,物体滑出传送带,滑到水平面上的B点停止;则当传送带逆时针转动时物体将停在哪里?

图6

很多同学主观认为传送带逆时针转动时,摩擦力变大,物体滑动距离变小了.

2.3 前概念诱错的特征

从前面的分析,我们不难发现由前概念导致的错题具有重复性、负迁移性、潜伏性等特征.

重复性——就是学生学习一些物理知识后,过了一段时间再遇到类似的问题时,受到先前错误的影响又会对该概念产生糊涂的认识,可能在某一阶段有过假性纠正,但过了一段时间以后又会重复出现,表现出一定的重复性.例如,在“探究合力的方法”实验中,体现的是什么思想方法?很多同学都答控制变量法,认为保持O点位置不变就是控制变量.这个问题到了期末考试的时候还是反复出现.很多同学搞不明白控制变量法的基本特征,而却一直情有独钟控制变量法.

负迁移——学生在对各个物理知识结构的学习中,先前的知识结构对新的知识结构的建立起着积极的推动作用,但有时也产生一些负面的影响,对于具体习题而言可能会违背重要的物理原则.

潜伏性——前概念是学生长期经验的积累结果,在学生头脑中印象深刻,有时学生拿到答案也不知道错在哪里,可谓根深蒂固.

3 错误前概念的纠错对策

物理是与生活紧密相连的,学生往往会根据一些已经学过的东西或者基本认识,做一些迁移和外推,殊不知错误前概念产生容易,消除难,针对不同原因造成的错误前概念要采取不同的对策.

3.1 通过实验创设情境 激发学生学习热情

物理是以实验为基础的学科,有时千言万语说不清,一看实验就灵清.学生在做电学实验的时候,笔者要求学生用多用电表测量“220 V,100 W”的白炽灯的电阻.在测量前让学生估算下,大家都认为是484 Ω左右,然后再让学生亲自测量,结果显示只有80 Ω左右.是仪器坏了?还是?学生带着疑惑笔者让学生从电阻定律角度去解释,学生豁然开朗.

【例7】某同学从标称为“220 V,25 W”“220 V,300 W”“220 V,500 W”的3只灯泡中任选一只,正确使用多用电表测量灯光阻值如图乙所示(图略).该灯泡的阻值是______Ω,标称的额定功率为______W.

本题是2009年高考浙江省实验题的一个小题,从试题所给图片中,可以根据欧姆表指读出灯泡的阻值是160 Ω.关键是第二问,学生根据功率和电压关系很容易得到“220 V,300 W”的灯泡电阻约为160 Ω,选300 W的学生不在少数.如果学生在实验的时候碰到过类似情景,这题得分率还会高很多.

3.2 注重变式教学 习题举一反三

在平时教学时,教师如果能注重变式教学,对似是而非的模型进行比较,与学生一起探讨不同模型之间的共同点与差异性,也能有效克服错误前概念.

【例8】如图7所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A和B,A和B的质量均为2 kg,它们处于静止状态,若突然将一个大小为10 N,方向竖直向下的力施加在物块A上,则此瞬间,A对B的压力大小为(g=10 m/s2)

A.10 N B.20 N

C.25 N D.30 N

图7 图8

此题在高一下学期使用的时候,错误率还是很高,相当一部分同学选择D选项.从学生那里了解到他们在这个地方有两个错误前概念.其一,很多学生把此如图8情景前移到原题中,认为压力等于重力,结合实际故而选D;其二,初中科学已有“压强能等大地朝各个方向传递”,他们把压强规律迁移到了力的规律.

图9

如果在牛顿运动定律整体隔离法教学时,采用图9题型进行题组教学,(甲)、(乙)两图分别从光滑和粗糙(粗糙程度一样)两个角度求解A对B的作用力,通过不断地强化两个物体的处理方法,加深对整体隔离的理解.

3.3 培养学生求真精神 敢于质疑答案合理性

物理教学应当以生活实际原型为背景,以客观事实为依据,不能随意地更改或者造数字,平时在教学中要渗透实事求是原则,力求真实,引导学生敢于从实际去质疑习题答案的合理性.

【例9】某水电站,用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km外的用户,其输出电功率是3×106kW.现用500 kV电压输电,则下列说法正确的是

A.输电线上输送的电流大小为2×105A

B.输电线上由电阻造成的损失电压为15 kV

C.若改用5kV电压输电,则输电线上损失的功率为9×108kW

此题学生失分主要在C选项.根据变压器原理求出输电电流,再根据功率定义求出损失功率,相当顺畅.此题中的前概念是变压器变压原理,但却忽视了更重要的一个原理——能量守恒.很明显C选项违反了能量守恒,这是无法实现的.

4 善待错题 提高自己

桑代克著名的理论“试误说”,强调学习是在尝试错误的过程中不断建立连接的过程.通过整理错题,学生可以经常对自己的学习进步情况和学习策略进行反思,并及时做出调整,从而掌握学习的主动权,取得最佳的学习效果.同时也培养了学生的自我管理能力.

加涅的教学活动设计理论指出:学习者听到的内容能记住10%,读到的内容能记住20%,看到的能记住30%,做过的事能记住70%.为了尽力消除学生“一听就懂,一做又错”的现象,除了要求学生订正全部错题外,必要时可以把典型错题分类整理,及时记录每次测试题中的错题,编成错题本.

对于错题本,笔者要求学生多问4个为什么.

(1)为什么错了?分析错误原因,找到问题的前概念;

(2)应该怎样做?标明解题的正确方法及依据原理;

(3)有无其他方法?哪种方法更好?对比归纳,思维求异;

(4)能否进行变通?一题多变,思维发散.

实际上就是我们一直在强调的错题本必须要有:最初的想法(错误的想法),解题的思路(读题和破题),解答的过程(用自己的语言).

当然并不是要求学生把所有做错的题目都搬到错题本上去,在平时教学中要指导学生学会甄别错题,主要有以下几个方面:

(1)不会做的题.主要表现在智力因素培养方面,对于知识结构性错误,重做一遍二遍错题是十分必要的,这要视自己对错题的把握程度而定.这类错误是我们通过学习,建立自身知识体系时存在的错误前概念.通过重做错题,并认真分析,把错误前概念有效扭转,就可以健全我们的知识结构体系.

(2)模棱两可似是而非的题.主要包括概念模糊以及记忆模糊两类.任何原理、法则、公式的成立都是有前提条件的.对于模棱两可似是而非的错题,通过分析,可能发现是把公式给弄混淆了,也可能是公式给用错了,是理解错了或者是记忆错了.

(3)会做的却做错了的题.主要表现在非智力因素培养方面.这类问题最容易被人忽视,常常会自以为是地认为下次注意就行了,自己是不会再犯这个错误的.然而错误一定是有原因的,在没有找到原因之前,错误还会继续,所以一定要找出前概念所在,而非把这个前概念隐藏起来.

参考文献

1 赵强,刘炳升.构建与前概念.物理教师,2001(7,8)

2 黄村玲.消除物理前概念的不利影响.福建教育,2012(10B):60~61

3 周中森.浅谈针对物理前概念的“对话式反思教学策略”.物理通报,2012(5):106~109