优化探究过程培养学习能力的教学与思考

2014-06-27易欣

易 欣

(宁波市镇海区蛟川书院 浙江 宁波 315201)

学习能力[1],是指由学习动力,学习毅力直接驱动而产生的接受新知识、新信息并用所接受的知识和信息分析问题、认识问题、解决问题的智力,主要包括感知力、记忆力、思维力、想象力等.新课程实施以来,科学探究的观念已经深入人心,围绕培养学生“学习能力”的教学策略也越来越“给力”,课堂教学方式和学生的学习方式都有了很大改观.但同时也看到当前探究课堂中,相当部分“形式化”的探究“猜想”无法触动学生的“感知力”,相当部分忽视学生原有知识结构的探究“分析”无法助推学生的“思维力”,相当部分的观赏型“成功论证”无法促进学生的“想象力、创造力”,相当部分重复“板书”试的“总结交流”无法强化学生的“记忆力”,简而言之,当前僵化的“探究过程”蚕食着学生本来就脆弱的“学习能力”.

如何通过优化问题探究各个环节有效培养学生学习能力值得关注,下面以教学案例“电能的度量”(第一课时)的探究过程优化过程为例来谈一些做法和想法.

1 围绕学习动机的“提出问题”

1.1 实践 拓展开放问题空间

本课教学时天气寒冷,笔者直接采用取暖器实物引入.“今天天气寒冷,老师带来一份礼物,给大家送来温暖(展示电取暖器,接上电源,灯管发红、发热).通电后,电流通过取暖器,这里的取暖器把电能转化成了热能.你还能举出其他用电器,并说出电能通过那些电器时转化成了什么其他形式的能吗?”引导学生看头顶的电灯、电扇以及楼道外的充电中应急灯,让学生交流、发言.

目标问题:请大家谈谈您认为电流做功的大小与哪些因素有关呢?

1.2 思考 创设“有价值”的问题情境

问题情境不是追求简单的“新”“奇”,那些都是表象,问题情境可贵之处在于它必须“有价值”.“有价值”有两层意思:一是立足学生的学习动机而言,问题情境紧密联系学生的生活实际或者是当前学生甚为关切的事物,其中所蕴含的问题学生有强烈的探究欲望;二是立足学生的学习目标而言,问题情境中所提炼出来的问题或者问题方向能直指探究主题.问题情境必须联系学生心理环境和认知水平,必须吸引学生眼球刺激学生兴趣的同时,能够激发学生大脑的问题意识,从而产生有探究空间的问题,强化学习动机、提供产生学习毅力载体的同时,直接驱动学习能力.

2 触动学生“感知力”的“猜想假设”

2.1 实践 层层递进构建“科学猜想”

具体的感知力包括:表情神态感知力、肢体语言感知力、说话语气感知力、文字阅读感知力、图形图像感知力、触觉感知力、嗅觉感知力、味觉感知力、还有心灵沟通感知力.学生根据电流的相关概念,“直接猜想”电功可能和电压、电流、电阻、时间有关.但,往往很大程度是“猜”,或者看教材“看来”的.教师可以通过层层递进的引导帮助学生构建“科学猜想”.

因为学生最初的“猜想”往往只是简单的罗列相关概念,追问能不能举出相关的实例来支持自己的猜想?(一般无法作答)引导:科学猜想不是胡思乱想,电流做功的概念比较抽象,有必要与类似形象的事物进行类比.学习电流时候把电流类比成水流,把电压类比成水压.如果把电流做功类比成水流做功,有必要先来看看影响水流做功的因素有哪些.引导:如图1所示,水流对纸片的做功情况可通过纸片的运动观察.相同时间内,水流冲向纸片使纸片运动离开平衡位置越远,则水流对纸片做功越多.

学生实验一:当用力压针筒(使水压增大)时,喷出的水流在相同时间内使纸片运动越远.类比猜想:电路中,当其他条件不变时,电压越大时,相同时间内电流做功越多.

图1 水喷纸片实验

学生实验二:取下针头,用和刚才相同大小的力压针筒,喷出的水柱变粗,相同的时间内,水流冲向纸片使纸片运动离开平衡位置越远.引导分析:取下针头,横截面积增大,通过某一横截面积的水量多了.相同时间内,水流做功更多.电路中,将水量视作电荷量,单位时间内通过某一横截面积的电荷量在电学中对应的物理量是电流.类比猜想:电路中,当其他条件不变时,电流越大,相同时间内电流做功越多.

2.2 思考 夯实科学猜想方法

对事物的变化、发展进行合理、正确的猜测或提出假设,是科学素养的重要组成部分.作为科学探究的核心要素之一,“猜想与假设”决定着探究的方向,是探究活动的前提.而实际教学过程中,在这一环节上教师“走过场”的现象比较普遍,甚至许多教师把它当作可有可无的环节,严重制约了学生思维能力的培养和科学素养的提升.高质量的猜想与假设必须同时具有三个基本特性:科学性、可验证性、预测性[2],初中生建构科学猜想与假设的方法有类比法、归纳法、演绎法和模型法.

3 助推学生“思维力”的“方案设计”

3.1 实践 浓墨重彩追寻最佳方案

思维力是人脑对客观事物间接的、概括的反映能力.控制变量法是学生熟悉的研究这类问题的方法.思维力的发散点在于如何分析控制的条件、变量概括操作性强的方案,教学中助推“思维力”的着力点是实验方案的讨论.

(1)时间的影响

如果控制电流和电压不变,通电时间越长,电流做功会发生怎样的改变?(预设学生回答:变多,因为功具有累积性,例如上课前带来的取暖器,开的时间越长,消耗的电能越多,也就是消耗的电能越多.)

(2)电功的表示

电流做功太抽象了,我们看不见摸不着,如何比较电流做功的大小问题呢?——用转化法去定性的研究:通过灯泡的亮暗来确定电功的大小,灯泡越亮,说明电流在相同时间里做功越多.

(3)变量的控制

探究电流与电功的关系,应该怎样连接电路?引导学生要使灯泡两端的电压相等,要求小组讨论,然后画出电路图.

预设学生回答:设计成并联电路,测出每条电路上的电流,观察灯泡亮度和电流的关系.追问没能画出前面问题的小组成员,探究电压与电功的关系该如何设计电路?投影学生设计的电路(预设电路如图2).

图2

3.2 思考 搭好思维“脚手架”

根据认知心理学的研究结果[3],确定解决问题的方向和方法(制定实验方案)时,是最需要探究的阶段,这个阶段的探究可以激活学生的思维,习得问题解决的方法.学生的头脑毕竟不是一张任人描绘的白纸,他们有丰富多彩的原有认知结构,他们对于探究问题空间有着自己的图景和认知.教师要做的是以此作为教学的起点和依据弘扬学生的“成就动机”,教师要做的是搭好学生思维活动的“脚手架”助推学生思维力,在学习能力上强化分析和推理能力.

4 促进学生“想象力、创造力”的实验论证

4.1 实践 师生合作呈现高质量的实验现象

基于学生设计的实验方案,教学中为了让现象更加明显(全体学生都能看见),我们采用了两只220 V(额定功率分别是60 W和45 W)的白炽灯泡,以教室插头提供的220 V交流电为电源,为了学生的安全,采用教师来演示,由学生评价的方式.

演示实验一:电流与电功的关系

根据某个小组设计的电路图连接实物(让小组成员检查电路),闭合开关后观察,哪盏灯较亮?

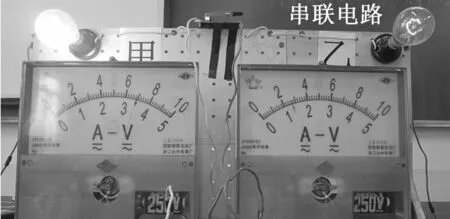

现象:如图3所示,电压相同的甲乙两灯中乙灯更亮,而且通过乙灯电流比甲灯大.

图3 电压相同,电流大的灯(乙)亮

结论:白炽灯两端电压和通电时间相同的情况时,通过用电器的电流越大,电流做功越多.

演示实验二:电压与电功的关系

根据某个小组设计的电路图连接实物(让小组成员检查电路),闭合开关前让同学预计哪盏灯较亮.

现象:如图4所示,电流相同的甲乙两灯中甲灯更亮,而且电压表示数越大的灯泡越亮.

图4 电流相同,电压大的灯(甲)亮

结论:通过白炽灯的电流和通电时间相同的情况时,用电器两端的电压越大,电流做功越多.

4.2 思考 师生“共创”“给力”的证据

在实验操作的阶段,由于动作技能是人类长期实验操作经验积累的结果,难以在短时间内实施探究,即便有探究,其思维含量也不高.教学中要做的是证实或者是证伪“猜想与假设”,重要的是现象直观、证据震撼有力.这个环节重在提升学生对实验现象的观察力、记忆力、抽象概括能力、注意力、理解能力等学习能力要素.

5 沉淀学习毅力的探究总结

5.1 实践 厚积薄发归纳探究成果

在此环节,首先请同学尝试归纳刚才两个实验中的结论.

预设学生归纳:电功与电压、电流、时间的关系——电路中电压越大,电流越大,通电时间越长,电流所做的功越多.请同学相互评价对方的归纳(略).

引导:通过前面的探究努力,我们证明了自己的猜想,甚至发现了电功与电压、电流之间的关系.科学家进一步的理论研究和大量精确的实验表明电流所做的功跟电压、电流和通电时间成正比,电功等于电压、电流和通电时间的乘积.

5.2 思考 肯定的“过程”与审慎的“结论”

实验探究得出的结论往往是分散的,而科学规律的结论则是从各个“表面独立”的结论中归纳出来的,其语言的表述非常精炼.如果学生自己缺乏归纳提炼的体验,那么学习能力的“记忆力”部分只能是死记硬背.

另一方面,在总结探究成果环节,经常听到类似“我们一起发现XX规律”的话,严重削弱了学生对于“真理”应有的敬畏之情.不可否认,总结中要尽可能肯定学生的成绩,加强学习的外部动机,但是不能建立在对于科学探究艰辛曲折的漠视,否则“盲目肯定”对于学生学习毅力、创新能力的培养而言无疑是饮鸩止渴.

6 研究反思

优化探究过程的出发点是学习能力.优化探究措施必须针对如何提升学生学习能力,具体优化策略必须与注意力、观察力、思考力、应用力、自觉力、记忆力、想象力、创造力等学生能力的要素紧密关联.优化探究过程不是一时、一处“耍花招”“秀课堂”,而是教师期待通过自己的指导而让学生掌握科学学习方法即通常所说“会学”能力的意识反映.

优化探究过程中心点是科学思维.优化探究全过程必须紧紧围绕学生的思维活动、紧紧盯住培养学生思维能力.把思维贯穿于优化探究全过程才能让学生自觉自愿地去“探究”,真正提升学生学习的主动性.唯有如此,才能避免学生对知识简单的吸收而是能动性转化成精神的正能量,才能使学生的学习吐故纳新、融会贯通具有创造性,才能从本质上提升学生学习能力.其相关具体策略可以概括地借用浙江省特级教师吴家澍老师的一句话“以思维为中心,过程为主线”,即在优化问题情境环节以趣诱思、以疑激思、以美引思;在猜想假设环节给学生以思维的方向、给学生思维的阶梯和时间;在实验设计环节突出物理思想;在论证分析环节给学生思维的空间.

优化探究过程的制高点是以生为本.“理解科学、理解教学、理解学生”已经是许多科学教师的教学共识,但“理解学生”方面很容易被忽视.优化探究实践中,教师往往不自觉地以自己的认知方式推测学生的知识建构特点,缺乏基于学生的立场思考探究过程.优化探究过程须做到“生本”思想总揽优化全局,就是要在优化探究的准备阶段、优化探究的全部环节、优化策略的纵深动态生成等方面都要首先站在学生的立场来思考、体验、感悟.

参考文献

1 柯伟林,金粒.学习力.海口:南方出版社,2005.7~10

2 王高.假设:基本特性与建构方法.教育研究与评论(中学教育教学),2011(6)

4 梁旭.认识物理教学研究.杭州:浙江教育出版社,2011.75