书艺蕴诗性 书家本诗人

2014-06-27芦炘

芦炘

卢忻1944年生于杭州。中国美术学院教授、潘天寿纪念馆前馆长、潘天寿基金会副会长、中国书画名家馆联会秘书长、文化部艺术发展中心评估委员、中国美协会员。曾参与主持国际国内学术研讨会多次,独立承担国家和省级研究课题多项,主攻近现代美术研究和美术馆学研究和潘天寿研究。有《潘天寿传记》《中国美术馆学概论》等专著10余部,主编30余部,论文近百篇。

20世纪中国画坛诗书画可称“三绝”的大家,浙江为数不少,吴昌硕、黄宾虹、潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆维钊、陆俨少、余任天等均当之无愧。然而尽管诸画家之诗确实不容小视,但画家之诗真正要在诗坛立足,却亦非易事。对此,吴昌硕曾感叹道:

“写诗难,要写好诗更难,自从乾嘉以来,少有人才,我的诗也很普通,诗坛还排不上号呢。”(引自《诸乐三诗集序》)此话既含自谦又颇有自知之明,读其《元盖寓庐偶存》《缶庐诗》《缶庐别存》《缶庐集》固然好诗连篇累牍,尤其是长篇歌行极有气势,然于诗坛登堂入室却实为不易。以至于今人陈传席论吴昌硕诗有“浊气太重,形象模糊,且有老气和旧气”等微辞(见其《画坛点将录》)。那末,陆维钊的情况又是如何呢?

陆维钊先生自然是书画家更是诗人,但他的诗以前仅在高层次的诗友中传播,诗的造诣之高亦少有人品评。作为书法大家他用于书法的精力远远不及用于诗词的精力,这在书坛也是一个奇迹。尽管陆维钊从小也喜欢写字,在嘉兴省立二中读书时常向朱蓬仙先生请教书法,1948年还写过一本《中国书法》,但毕竟均属业余,费时不多,真正从事书法教学和创作宜从1960年算起。那是他从中文教师转为书法教师,人生的一大转折,接受潘天寿院长的聘请调入浙江美术学院,先教古典文学后教书法,1963年又开创书法篆刻专业,并主其事,直到1980年1月逝世。先后大约20年,20年间还包括文革10年和晚年老弱病痛之日,可知全力攻书法的时日实在也屈指可数。至于对诗词的学习、研究和创作就不同了。11岁他受教于祖父吟诗填词可谓是启蒙,在《寥廓》的诗注里他则明确写道:“余年十五始学为诗,盖初入嘉二中时也。其后与徐声越、胡宛春相唱和,乃请业于嘉善张天方、乍浦钟子勋、江山刘子庚三先生,凡四年。”陆、胡、徐当时被誉为“嘉兴三才子”,可知几位当时诗词功底就已相当不错了,姑且不以此时算起。往后他1920年22岁入南京高等师范,23岁改学文史,受业于国学名家柳诒徵、吴梅门下,工诗书,担任《史地学报》主编,并时有诗文发表;1925年毕业时即被国学大师王国维选中,赴清华大学国学研究院任王国维的助教。此前此后他以诗交往的名人还很多,如著名词宗夏承焘、著名元曲专家王季思、著名话本小说专家胡士莹、著名先秦文学专家王驾吾,还有像胡小石、马公愚这样的著名学者等等。倘若从23岁至82岁也有60年不间断的诗词研习和交往,据其长子陆昭徽先生介绍,少说也有上千首诗传世。至于文革中他亲手烧毁的一本本诗稿,及交给女儿拿去作煤球炉生火用的诗稿,均已永远的无法计算了。2005年版线装本《陆维钊诗词选》是后人选录,并非自选,而且是东抄西凑而成,六百余首诗词也很难说保留了他诗词所有的精华。

工诗之久,诗词数量之多,说明他用功之勤;任王国维助教,以及上世纪40年代协助叶恭绰编纂巨帙《全清词钞》40卷,被叶恭绰誉为“能终全其事者,惟陆维钊一人”,则说明他诗词学问之博之深。与众名人诗词交往,又能说明他诗词的名人认可度极高。与他同辈及以后的中国书坛有如此专业诗词经历的大书法家恐怕难找第二人。

诗词与书画本是同根的产物,笼统地说,性情、学养、胸襟为之源,发之于声吟诗填词,寄之以形写字作画。《林泉高致》云“诗是无形画,画是无形诗”,作为姊妹艺术,诗书画她们都是真情实感的流露,但方式有所不同。

比较陆维钊的书法与诗词我们会发现一种相悖的追求。

其诗词循传统诗教,诗风追求平淡含蓄,“不着一字尽得风流”,格律严谨,体裁上几无开拓,独尊正格;其书法着意于线条结构造型之变,重原创性和现代意识,尤其是融篆隶书创蜾扁体及别具一格的行草书,呈明显之变格。

陆先生多多少少受到旧传统的影响,他一生视诗词为正宗学问,书画不过是精力有余的旁及之艺,后者似乎不屑花毕生精力为之。诗词则记录了他一生的所思所想,喜怒哀乐。

特别值得一提的是感怀、咏物诗和纪游诗,忧国忧民的爱国情怀跃然纸上,与屈原、杜甫、白居易、辛弃疾、陆游的爱国之诗一脉相承。览其诗集,满目惊心的诗句“凭将妙手烟云笔,写尽江南十万峰”;“莫叹诗人眼界穷,画山常囿浙西东。要知烽火家山路,全在屠门大嚼中。”;“天涯若问刀兵劫,处处哀鸿动比邻”“今日故人同秉烛,酒酣还为枕吴戈”“一岭梅花新岁月,半竿斜日旧河山。英雄老去心犹壮,匹马边城不拟还。”“甲申明日从头数,犹此山河吊国殇。”读罢使人为之激愤,顿生爱国之情。

他常以诗会友,以诗代简,以诗作论,以诗为记。这让我们想起900年前的南宋诗人陆游,每事必以诗记之。他俩对于自己的诗人身份一样看得很重,这从他们的诗中极易感受到。“暮烟开处月华新,独唤轻车驻水滨。曾记狂吟登绝顶,万山青拥一诗人”(陆维钊诗《与同学诸子登宝石山》之二)。“衣上征尘杂酒痕,远游无处不销魂。此身合是诗人未,细雨骑驴入剑门”(陆游诗《剑门道中遇微雨》)。就是为了这句“万山青拥一诗人”的诗人理想,陆维钊作了一身的努力,临终前还留下充满遗憾的那首《减字木兰花》“当时年少,月夜登临秋皓皓。意气纵横,万山青拥一诗人。而今老病,重到西湖秋有影,依旧诗人,江水东流不忍听。”他多次叹息:“想不到我这辈子竟落得个书画家的结局。”“天不假年,以致无成。”当然陆先生完全不必如此伤感,诗人的桂冠他早已摘得,而书画方面的建树更把他推上了大师的地位。

其实陆先生与本家先贤陆游,不仅在觅诗之成就上为人所敬。他们在国难当头都有保家卫国争当英雄的理想,陆游自然用不着我在此赘言,对于陆维钊有此宏愿却尚未见人提及。在他自己一些抗战诗词中倒时有所现,如《念奴娇·和季思抗战》,他欣羡抗日健儿“纵横游击,让他草莽英雄”,以至于“完卵覆巢宁有此,誓把匈奴歼灭。待捣黄龙,登民衽席,重整冲冠发”,诗人则已将自身融入。又如《甘州·丹徒客感》的下半阕,“落尽萧萧木叶,剩烽烟半壁,谁挽神州。莫飘零自误,珍重少年游。看英雄,后推前浪,乘长风,万里逞飞舟。从今后,要闻鸡舞,聛睨封侯。”全是诗人的心声。

然而,他腿染流火,连从事地质都不行的身体,如何挥戈抗日?辛弃疾的词句“闲愁最苦!休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处”。(《摸鱼儿》)他的体会自然最为深切,在诗词中亦不乏流露。如:《金缕曲·九一八后》“阅风尘、尊前抵掌,中原如画。棘地荆天歌不得,一恸平生称快。剩断续,斯文旧社。丝竹中年胸怀恶,枉高轩、谁是知音者。更谁慰,漫长夜。”这与辛弃疾的“休说鲈鱼堪烩,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨。树犹如此。倩何人、唤取红巾翠袖,揾英雄泪。”(《水龙吟·登建康赏心亭》)同是在曲折委婉地表达功业未就的郁闷。

读陆先生的存诗可以发现,他作诗时间跨度很长,题材很广,尤其是体裁五古、五绝、七绝、五律、七律,以及歌行都精。其词所用词牌达三四十个之多,此外散曲也有十几个不同的曲调,这说明他词牌曲调熟习,驾驭平仄能力特强,他在古典诗词的形式里可谓游刃有余。陆先生感情非常细腻,爱憎极为分明,而他这些极为丰富的内容情感都采用了传统的语言格式来表现,也就是说对于诗词的形式规范,句式、格律、音韵他少有创格,体现了一种“述而不作”的态度。尽管他那个时代旧体诗的变革,甚至新诗即自由诗也非常流行,可他似乎闻风不动,更没写过自由诗。他的功夫全下在锤炼字句和提炼意境方面。

有趣的是,他的书法却有所不同。陆先生临帖临碑功夫也很深,种类逾百,每一种他又都要临许多遍。在其所临的《兰亭序》一补跋上曾记道:“余临《兰亭序》第一百五十通以后稍有所会,此为初学时所为,形神俱失,作为垂戒可也。”由此可知:一,临的遍数之多;二,临帖重在体会。

他对卜文、金文、楷、行、草、篆、隶,无所不通。如果陆先生仅仅到此止步,那他可能还只是一个普通的书法家,或书法教育家,当然也足以受人尊敬。他在浙江美院的同事,受潘天寿先生称赞过的朱家济先生便是这样一位让人怀念敬重的书法好老师。可陆维钊的书法创作和创作思想,却不同于他人,也不同于他自己的诗词创作。

我觉得陆维钊对书法的贡献在于:一,将书法的本体功能,即识字阅读功能较大程度地改变为观赏功能。在保持文字原有的传达字义的同时,让观者获取极为丰富的审美乐趣。二,让读者在明白字义的同时,于字义与笔画形式结构的结合中,体会其中的诗一般的意境和丰富的创造意识。

陆维钊先生精通书法各体,又时时不忘发挥自己天才的创造力,这种创造力首先表现在临仿前人作品时,废弃亦步亦趋,代之以“师其意不师其迹”。最典型的例子便是临残碑的态度和方法,他反对以人为的颤抖追求仿碑的斧凿之痕,主张掺入人为的想像,并以成熟的书写技巧写出笔画,而非“摹”出效果。他说:“如对模糊剥落之碑版,不能窥测其用笔结构者,其想象力弱,其学习成绩必有限。”(陈振濂《论陆维钊书法风格的历史价值与现实意义》)

在书法创作中,陆维钊独特的隶书最为人推颂,很有创造性。他对每个字个体笔画结构进行疏密强化组合,又没有靠任意增减笔画和改变结构取胜,而始终未离字体规矩,他那带篆意的隶书丝毫不离篆法。沙孟海先生称:“陆先生那种介乎篆隶之间的新体,他自己叫隶书。我认为字形固然是扁的,字划结构却遵照许慎旧文而不杜撰。两汉篆法,很多逞臆妄作,许慎所讥‘马头人为长,‘人持十为斗之类,不可究诘。陆先生对此十分讲究,不肯放松。”(《陆维钊书画集》序)此段评论便很说明问题。

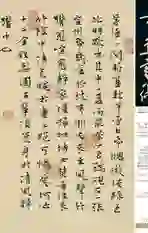

如果说对于行草书陆先生做的是“以动势带出变化的空间结构”,而他的“陆维钊篆隶体”更多的是展示静态之美,每个字都笔力强健,结体紧密,左右结构则有意识地拉开,整个字呈现扁状,沉甸甸的,很有分量。这种新体比以往任何一种篆书和隶书都更赋形式美感,很独特。像杭州岳飞庙的对联“青山有辛埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”,以及“潘天寿常用印集”,毛泽东诗句联“冲霄汉,起宏图”“同心干,放眼量”“抽宝剑,缚苍龙”,其气势和力度甚至可以说至今无人过之,那种既浑厚又爽利,既有度又生动,只要见过一面就永远别想忘记。

陆体真可谓雄深力坚,气格高古。上述毛泽东诗句联“冲霄汉,起宏图”书于他80岁,1978年10年浩劫结束以后所作,现存世共3件,两件为博物馆藏品,今年西泠拍卖公司征得第3件,以5万元起拍,经过多次争拍,以13万元落锤。不少藏家抱怨事先不知这是真迹,有人甚至说价再高也愿意买下。据说当年是有位高干要陆老书写的,陆老认为对方不懂他的书法而将此件作品作了他送。如今喜爱并理解他书法的人已愈来愈多。

就行书而言,陆维钊作品整体效果特别好,这主要在于讲究章法。行草章法相对于蜾扁擘窠大字条幅章法要求更高。陆维钊行草统篇“以动势带出变化的空间结构”(陈振濂语),变化多端,婀娜多姿,丰富不失整饬,方圆跌宕有致。他敢于在通常人不敢为时为之,甚至与潘天寿绘画的“造险破险”有某种默契,在把握整体方面两位大师有异曲同工之妙。

整体把握既要注意形式感又要体现精神性,创造特别的意境,这时候笔墨重要,诗意更重要。诗词方面的造诣,为陆维钊提供了极少有人可及的长处。诗词的吟诵和境界的展示是时间和空间的结合,书法的书写程序节奏和平面布局也是时间和空间的结合。融诗词入书画,让布局、节奏、字义、情景和谐默契,相得益彰,便可见出水平之高下。陆维钊书画蕴涵着诗性,特别富有意志情感,格调很高,极耐人寻味。

陆维钊的诗词既有论古说今的豪放篇章,又有像怀念表妹庄微的婉约之作,两类诗词均情感激荡,深沉隽永,我感到他颇有点像陆游。他的书法当然也意态无穷尽,可又似乎偏重于豪放旷达一路,总体呈现出那种“大块噫气,风神飞动”的特点。嘘为雨露,噫为风雷,以拗峭胜,而不入佻巧一路。视其书可知他是疏荡有奇气的英才,无论是篆隶还是行草,雄逸、俊发、硬朗,用生为熟,古硬通神。属典型的阳刚特性。刘熙载《书概》云:“笔性墨情,皆以其人之性情为本。”即以“书如其人”推之,陆维钊内心必刚毅无比,尽管外表可以很谦和,但个性必定极强,而其书法造境又比其诗词造境更为强烈。书法所蕴之诗性,自然非红牙拍板之“晓风残月”而是铜琵铁板的“大江东去”。思想其当年蘸墨挥毫定然“心思微,魄动大”“平身自谕男儿身”,好一位诗人气质的大书家。

我们若再回过头来谈谈他的书名与诗名,不管他自己愿意不愿意,历史会将陆维钊定格为大书法家兼诗人。我想这也是合理的。也许问题就在于上面所述的“变格”与“正格”,也就是“创”与“守”的基本态度导出的结果。书名远大于诗名。

陆维钊诗才并不逊于书才,于诗所花的精力亦多,作品亦多,但毕竟不像书法那样具有开拓意义。他那个时代诗人比画人多,旧体诗自近代开风气的大文学家龚自珍始,黄遵宪、康有为、梁启超等的“诗界革命”,王闽运为首的湖湘派,柳亚子、沈钧儒、邵力子、马叙伦等的南社,还有陈散原的江西诗派;五四时期闻一多、郭沫若等的新诗;毛泽东的旧体诗等等。诗坛尚有陆维钊自己求教和交往过的王国维、叶恭绰、柳诒徵、吴梅,以及他许多学友同事。众多的高手林立,他要确立地位确实不易。若夏承焘不专攻词学,王季思不专选元曲,王驾吾不研究墨子,胡宛春不改攻话本,他们恐怕亦会默默无闻而非某专项的领军人物。古人云,

“学要有专攻”,说得非常正确。

陆维钊虽诗、书、画、音乐事事皆长,在生命最后20年若不被请到浙江美院,他至多是一位二三流的名家。当时书法被人视为“小技”,其实是偏见。已登上书法艺术峰巅的大师级一流名家陆维钊,晚年对家人和弟子流露出重诗词轻书法的遗憾,我不免就遗憾而产生了遗憾。但愿这只是陆先生对书艺成就的自谦。因为他对于潘天寿先生聘请自己来到美院任教书法始终心存感激,他们共事近10年,尤其是共度过“牛棚”生活,我见过他文革批判会的几本记录本,实事求是,对潘天寿并无一点过激词语,在极左思潮泛滥的狂热时期要做到这一点已十分难能可贵。生命最后时刻他又满怀感激之情艰难地两次书写潘天寿墓碑,更是感人至深。如此旷世之英才,旷世之友情,诚为后人永久的楷模。

陆维钊先生虽然诗名不彰,退一步说他倘若没有在诗词方面下过这样深的功夫,也许书法也不会像现在这样有深厚的内涵。其书艺蕴诗性无疑是他书法的一大特色。