鄂尔多斯盆地水面蒸发与土面蒸发试验研究

2014-06-26张静静谭周洋河南省水利勘测设计研究有限公司河南众英环保工程有限责任公司

□范 磊 □张静静 □谭周洋(河南省水利勘测设计研究有限公司 河南众英环保工程有限责任公司)

0 引言

鄂尔多斯盆地幅员辽阔,资源丰富,是21世纪我国实施西部大开发的能源化工基地。近年来,随着地区经济的发展,对水资源的需求急速增加,但这里降水稀少,蒸发强烈,荒漠化与水土流失严重,生态环境极其脆弱。初步研究表明,鄂尔多斯盆地地下水循环以垂向交换为主。湖泊和潜水蒸发是研究区浅层地下水的主要排泄方式,因此,作为地下水资源均衡中的一个核心要素,研究该地区潜水面蒸发强度的时空分布,探讨水面蒸发规律及其影响因素,对于评价研究区水资源量、合理保护利用地下水资源具有十分重要的意义。

1 研究现状

在水面蒸发方面,国内外研究的比较多,迄今为止,国际上对蒸发(散)量的测定和计算方法的研究已取得了一系列成果。潜水蒸发方面则研究的比较少,目前,对潜水蒸发的研究主要是通过建立包气带垂直一维数学模型,利用模型算得潜水面蒸发量,而目前最常用的软件是Hydrus-1D,但在包气带垂直一维数学模型的建立过程中,上边界的给定问题,尚需商榷。在地表处于蒸发状态,当利用一维包气带数学模型计算潜水面的消耗时,上边界条件就很难给定了。这是因为按计算要求,最好是给定地表面的含水率或者负压,这就很容易计算出上下边界的通量,从而也就知道了潜水面的消耗,自地表面实实在在的蒸发与从潜水面的消耗,还可知道又有多少量被保存在包气带中,水量平衡一目了然。但从目前的测试技术手段来看,要测定地表的含水率或者负压尚有一定的难度。但若能给出表土蒸发量,将此作为上边界条件,就很容易利用模型算得下边界(潜水面)的通量(消耗量)及包气带水分的分布。而表土蒸发量与大气温度、地表温度以及包气带的岩性之间存在着密切的联系,因此对不同岩性的表土蒸发研究具有重要的理论和实际意义。

2 试验场简介及实验装置

2.1 试验场简介

试验场位于内蒙古乌审旗河南(乡)气象站院内,东经108°43′7″,北纬 37°51′6″,距达(达布查克)掌(掌高兔)公路500m,交通方便。地貌为位于无定河上游的风沙滩地,地下水位埋深约7m。多年平均气温8℃,最高气温36.70℃,最低温度-34.30℃。多年平均年降水量约为320mm,蒸发量约为2266mm。多年平均冻土深度97cm。上半年多西北风,下半年多东南风,2-4月份风较大。

本实验选定当地的4种主要岩性:风积砂、萨拉乌苏、砂质壤土和红砂岩。

2.2 水面蒸发实验装置

蒸发池长4 m、宽1 m、深1 m,四周用砖浆砌,内涂防水水泥,使蒸发池不渗漏。蒸发池中放E601蒸发皿(皿器材料为玻璃钢,直径618 mm,面积为0.30 m2、深1 m),测量用涡杆标尺,测量精度仍可达0.10mm。

2.3 表土蒸发实验装置

表土蒸发实验装置包括土面蒸发的室内测量系统和试验室外观测系统,水位控制在试样面下5 cm处,由马斯瓶补偿仪测得的补水量就是供试样的土面蒸发量。由于使用材料的差异,马斯瓶主管的有效内部面积为37.98cm2,与蒸发桶口的面积之比为1:78.98。测量精度较高。

3 实验结果与分析

3.1 地表温度

地面的热状况是影响地—气之间水汽运移的主要因素,受太阳辐射能的强烈影响。地面热状况的改变体现在地表温度的变化上,故本次实验对地表温度进行了观测。选取无降水日2007年8月17日与18日两天风积砂的地表温度变化规律。

太阳辐射到达地面以后很快被吸收,地面吸收的热量通过固体颗粒和颗粒孔隙间的空气向下传导,引起土壤温度在垂直剖面上发生不同的变化。因此在试验场地选择了一个剖面(风积砂),在场地中间设置了一个大气—包气带温度传感器,测量点埋深:-0.50 m(离地面向上 0.50 m)、0.00 m(地表)、0.05 m、0.10 m、0.20 m、0.30 m、0.40 m、0.50 m、0.90 m、1.50 m,共 10个点。同样选取无降水日2007年8月17日与18日两天的温度变化规律。

根据观测数据得出,地下温度的变化具有两大特点:

一是地温的变幅随着深度衰减。地表温度变化最为剧烈,随着埋深的增加,地温的变化趋于平缓,到了地表下0.50 m时地温变化已经趋于恒定,变幅仅为0.60℃。

二是地下温度的变化具有滞后现象,且随着深度的增加滞后的时间越长。

这是由于空气与地面以下包气带介质在热容上的差异,因此当气温升高时地面温度要比气温升高幅度大;当气温降低时,地面温度又要滞后于温度变化而降得慢。由于地温是在地面温度的“带动”下变化的,自地面向下传热或者是自地下向地面散热都需要一个过程,这就是地面以下包气带中的地温变化要滞后于地面温度变化的主要原因。

3.2 水面蒸发与表土蒸发的对比以及与温度的滞后性分析

表1为水面蒸发观测系统(E601)与表土蒸发观测系统(5cm)一个无降水日时段(2007年8月15日晚8点—2007年8月17日晚8点)的实验结果。在测量蒸发量的同时,每两个小时观测一次温度。

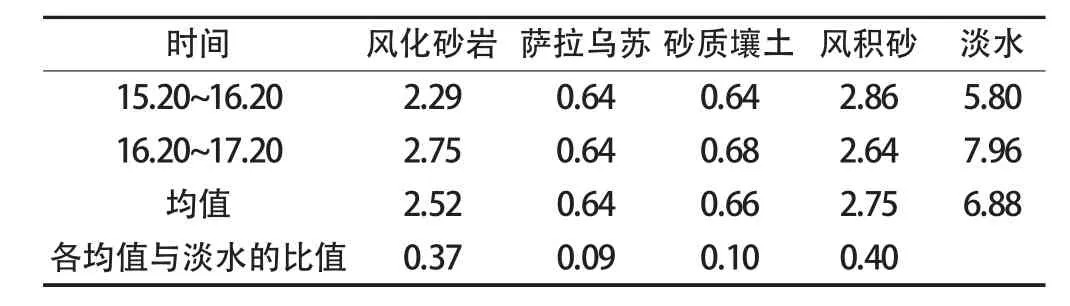

表1 不同岩性及淡水的蒸发强度表 单位:(mm)

由表1可以看出,不同岩性的表土蒸发强度有所不同,风化砂岩和风积砂的比较大,而萨拉乌苏与砂质壤土的则比较小,其中砂质壤土的蒸发量仅为风积砂蒸发量的24%。与淡水(水面蒸发)比较,不同岩性的表土蒸发普遍比水面蒸发要小得多,最大的风积砂仅为水面蒸发的40%,而砂质壤土的蒸发量更少仅为10%。

土面蒸发是土壤表面所含水分以水汽形式跃入大气的现象,也即土面处土壤水分汽化、扩散进入大气的过程。土壤水进入大气通过两个途径:一是土面处土壤液态水汽化进入大气,二是土壤内部非饱和时孔隙中的水汽通过扩散进入大气。由此可以看到水面蒸发是整个水面均匀地经过相变过程后再通过扩散过程进入大气,而土面蒸发是两个过程同步进行,一个过程是与水面蒸发类似,即土面处毛管孔隙中的液态水汽化相变后通过扩散进入大气,另一个过程就是水汽从土壤内部通过土壤面通气孔隙直接扩散进入大气中。两种蒸发的强度主要决定于当时气象条件所决定的升温或降温的幅度和速率。由于水面蒸发是整个水面均匀地经过相变扩散进入大气,而实验所做的表土蒸发,潜水位离地表5cm,由于土粒和孔隙的存在,实际蒸发面积远小于水面蒸发的面积,因此此时表土蒸发的强度要比水面蒸发强度的面积小得多。

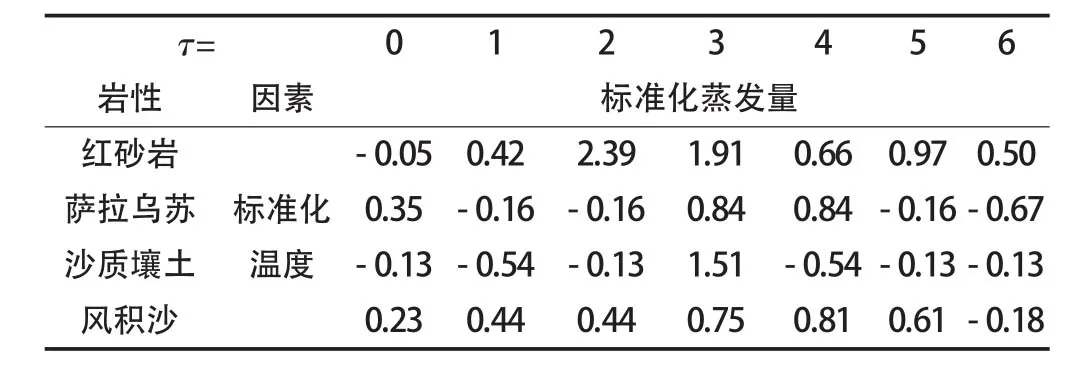

表2给出了不同岩性的标准化温度与蒸发量之间的滞后相关关系。

表2 不同岩性标准化温度值与标准化蒸发量之间的滞后相关分析表

由上述试验资料可见,蒸发的启动滞后于温度的变化,对4种岩性来讲红砂岩滞后约4h,萨拉乌苏组滞后约6h,砂质壤土滞后约6h,风积沙滞后约8h。

4 结论与建议

文章对鄂尔多斯沙漠高原区水面蒸发以及土面蒸发进行了研究,通过野外试验以及包气带原位试验研究,采用统计的方法对水面蒸发量与土面蒸发量进行了分析,主要得出以下几点结论和建议:沙漠包气带温度场的昼夜变化极为显著,温度梯度的大小方向决定了包气带水分的运移方向和运移量;温度梯度为蒸发的主要驱动力之一,与蒸发之间有明显的滞后关系。

建议结合地表植被以及水-气-热耦合模型来模拟降水蒸发过程,以便深入探讨潜水蒸发机理,准确计算不同地区不同条件下的可再生水资源量。

[1]李俊亭,王文科,等.鄂尔多斯盆地白垩系(白于山以北地区)潜水面降水入渗补给强度与蒸发强度试验研究[J].长安大学学报,2004:60-61.

[2]雷志栋,杨诗秀,谢森传.土壤水动力学[M].北京:清华大学出版社,1988:40-41.