当设计师成了吃货

2014-06-12Yen

Yen

所谓“食物设计”

通常食物设计被误以为是只有厨师才能掌握的技术,又或者乃是通过形象设计来增加吸引力的手法。但对于从不掌勺、不烹饪,号称荷兰第一位食物设计师的卡特加·格鲁吉特斯(Katja Gruijters)而言,其实“食物设计”不外是将设计思考应用在品味食物的领域里。因此这就包含了食材的新颖烹调、烹调后的品尝体验、甚至藉由品尝的动作而取得解决既有问题的可能——因此即便不曾涉及过此领域的设计师们,依然能打造出人意表的设计品。

法国设计师宝琳·戴托(Pauline Deltour)就是其中一位。看过她的履历表就会发现,她更擅长设计的是家具。但为Japan Creative带来的点心系列却是明显地有着“设计”的影子:从山峰型的“Layers”到山谷式的白糖块“Valley”、还有如山峦景色绘画的“Landscape”等,都是如假包换的精致和果子。而事实上,如此的设计并没有如分子美食般地对食材进行转化,只是单靠设计师的思考,换个角度来看食品而已。相同地,日本设计师Nendo和Pen品牌合作的“巧克力颜料”亦能看见这巧思。这一盒看似栩栩如生的12管“颜料”,其实都是让人难以抗拒的巧克力——外壳是纯正的巧克力,而内馅“颜料”则是各种口味的酱。只要和着外面的巧克力一起咬下,即使味道与一般巧克力并无差别,却能享有绝对独特的记忆,长久烙印脑海。

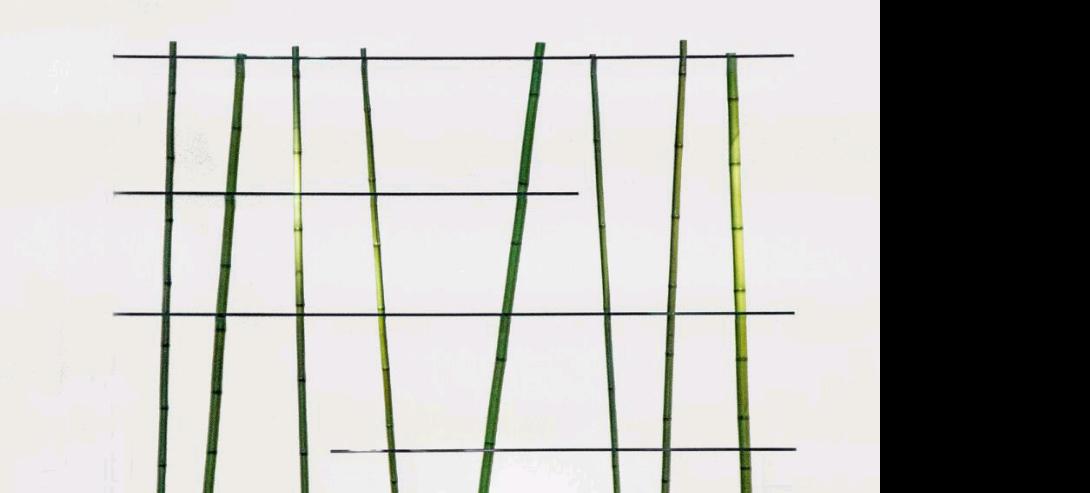

谈及让人心情欢愉的巧克力,有时候还真的是“独乐乐不如众乐乐”。这就是设计团队Lanzavecchia+ Wai的最新意大利面“UnCut”的灵感来源。“如果你看过动画片《小姐与流氓》,其中最经典的就是两只狗共进晚餐,并含着同一条面条的场景。”他们说,“我们所打造的,就是这个单一的意大利面,它长5米,直径为2毫米,并有着200克(正好为两人份)的量。而且连原本配着吃的番茄酱料也已经和入面团里了。所以只要煮好面条,一人咬着一端,便能闭上眼睛,期待高潮的发生!”

食器的再造

所谓工欲善其事,必先利其器。厨具,或许是最多设计师涉及的食物领域。这领域的众多元素:从最基本的刀叉餐具、到结构复杂的高科技料理台,都在设计师的眼中有需要改善的地方。但要如何脱颖而出?厨师的常识和创意的勇气缺一不可。

刚毕业于瑞士ECAL设计学院的邓绮云所带来的“Graft”一次性餐具就是很好的例子。“一开始我只是自己选定要做一次性餐具,然后得出结论要通过材质来提升产品价值。当时并不知道怎么去选择材质,考虑过皮料等等高价值感的物料但没有办法说服自己。”于是正值春天的当时,她先拿石膏给各种随手可得的蔬果皮翻模,然后用聚氨酯树脂“灌模”出来,再接在一次性餐具的柄上、叉子上。也就这么凑巧地,她找到了“Graft”的初衷:材料的形状和肌理正好跟物体本身的功能要求是一致的。“例如说朝鲜蓟的花瓣大小正好和勺子相近,而且在某些文化里面他们本来就有拿这种植物当勺子。芹菜就比较直接,像个防滑的手柄,同样地在某些饮品装饰里面芹菜就是作为一个搅拌的棍子使用。”最终她希望能使用生物塑料来制作,好让一次性餐具能获得最佳的环保功能。

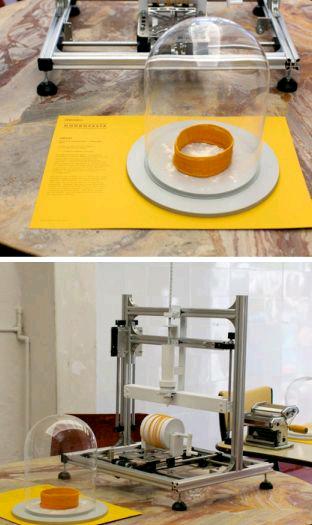

然而,餐具无法达到彻底环保的原因,就在于无法依照不同食材的个性而拥有不同形式上的转变。这也是为什么大部分著名厨师们都会依自己菜色的呈现来打造对应的碗碟,但往往这些制作过程与成本都非常庞大,相对地也会产生多余的碳足迹。所以像旅居纽约的设计师Henry Richmond V. Young(杨铭沐),近期采用3D打印来制作陶瓷餐具系列“Ad Tempus”。这款与厨师Veronica Duboise合作打造的三道点心的餐具:“Toast”、“Milk/Tea”和“Crémeux”除了开启了美食与设计的对话,还因为使用了3D打印技术而有效支持小规模的批量生产,让设计师的幻想力最终获得解放。

同样地为了让餐具有终极的配合度,设计师Kilian Schindler为Naber打造的“Concept Kitchen”,能灵活地配合任何一种使用者的生活方式,为此也摘得红点设计奖等奖项的青睐。因为厨房设计往往需要量身定制、专人安装、甚至昂贵成本,所以设计师采取了专门的解决方案:五个模块来应对厨房内所有的功能,包括炉灶、水槽、料理台、存储柜和家电架。其不锈钢的基体组件可以轻易地拆卸,并具有网格孔结构板和架子作灵活的定位。加上其简约的设计,亦让额外的装饰随主人家喜好来设计,不夸张地说,这是比宜家更宜家的厨房设计,难道不是吗?

概念性“吃设计”

在新一届的埃因霍芬设计学院毕业展中,食材不约而同地成为了设计品的主题,尽管他们都来自不同科系的学生。荷兰的设计教学,特别是埃因霍芬的影响力,往往让作品有着概念性的前卫。因此设计中总有着一种对未来的奇想,仿佛预览着下个世纪的“第五元素”。

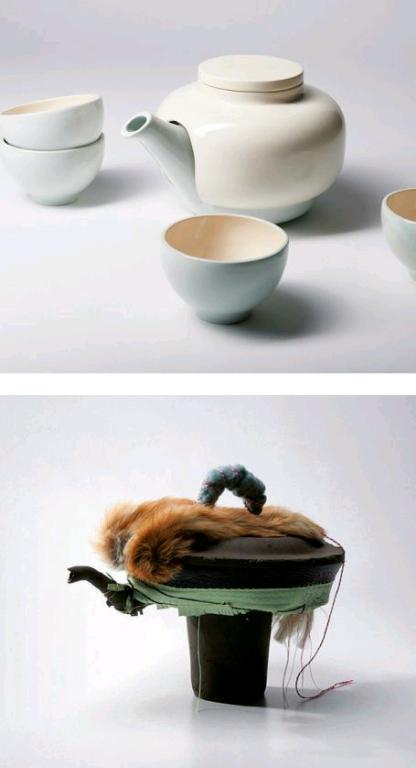

其中最抓眼球的设计来自Matthias Borrowski的“大型甜点”——其实它拥有更冗长的名称——“明显性的重要:更详细地了解材料的特点”的这个系列,并非纯粹为一种揶揄性质的设计品。相反地,若仔细看,那块“牛轧糖”当中的花生,可是取材于木料;而“千层糕”的斑斓色彩,则是塑料的新处理所致。他称,“当我在研究糖果时发觉,它们所用的原料其实与塑料非常相似。”而另一组来自Maayan Pesach的“Food for Thought”的餐具,则是她在探索现代肉类工业的过程中引发的感想。她发觉,大部分人都对食品里的肉类来源毫无头绪,因此决定将一些骨头、毛发、以及皮革融入一系列的餐具用品中——比起一种商业品,更像是一种带有社会意识的艺术品,让人联想到英国街头艺术家班克斯(Banksy)的最新作品“羔羊的警报”(Sirens of the Lambs),一辆屠宰场货车装满了各种各样的“动物”行进在纽约市区,车上的绒毛玩具们正奔向“黄泉路”。

其实,生活中的简单动作,也能让设计师们悟出道理。Maud van Deursen的“Chateau dEau”和Inge Kuipers的“Tea Set Touch”都与“倒水”相关。“Chateau dEau”是设计师为了提倡多饮用自来水而做的设计。Maud发现,荷兰的自来水的质量管理虽然比瓶装水来的严格,可是人们却依然选择价格较贵、而且不环保的瓶装水。因此以荷兰的储水塔为灵感,设计出同款的玻璃水瓶,亦开发了倒水的不同流动方式,借此让用者体验到水源的动感与多元。而“Tea Set Touch”则从关节炎病患者出发。“对于这些病者,”Inge说,“倒茶这一动作,并不如想象中那么简单。而市面上的补助工具,往往有一种太强调残疾使用者的表现”。因此她所设计出的这款茶具就希望能提供一个全新的便利,让提起、保温、倒茶的形式都变得更容易,同时又不动声色。

最终,Debby Yu的“Dining Stories”则有把人拉回现实的意味。她察觉,随着城市忙碌的生活,家庭聚餐的传统已不复存在。而居家中的饭桌也被荒废,甚至可能有了其他的功能。因此她认为,是否能改变桌子的形态来迎合现代人的生活习惯呢?在某种场合下,这个系列确实可以发挥它随意组合和节省空间的作用。

食欲的记载

美食当前,人们是否仅在意餐桌上的一切而忘了自己?食客也可以成为设计里的一环?Studio Appetit 和Lenneke Wispelwey所带来的“Luscious Food Cravings”(深层食用慾望)装置,不仅让餐具变得“原始”——仅一个椎角形的瓷器物作食器,而且每一位“吃货”的餐桌上都会搭配上一面镜子!他们解释说:“我们希望将人类迷恋食物的行为转化成餐饮用具,再透过特别研发的食谱与视觉图像的辅助,呈现出诱人的食用过程。”或许在当今“为食物存照”的社会里,留意彼此的吃相并非为一种禁忌,反而更多是对品尝好滋味的尊重吧。

(编辑:李鲁博)